疏松砂岩储层临界生产压差确定方法

武海燕

(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)

疏松砂岩稠油油藏开采过程中,地层孔隙压力下降,地层有效应力增加,岩石产生弹性形变或塑性形变,岩石形变到一定程度将会引起剪切破坏。生产过程中要提防岩石骨架出砂,否则可能导致地层坍塌、油井报废,造成不可挽回的损失。

确定油井合理井底流压,严格执行油井生产制度是确保油井正常生产,实现油田高效开发的关键。针对岩石力学参数获取难度大的问题,利用测井资料结合经验公式,获得渤海湾某油田储层力学参数,根据剪切破坏机理计算临界出砂井底流压。

1 疏松砂岩合理生产压差的数学模型

岩石在外荷载作用下,首先产生变形,随着荷载的不断增加,变形也不断增加,当荷载达到或超过某一限度时,将导致岩石发生某种形式的破坏。当油气储层岩石在地应力及流体流动力的作用下产生剪切破坏或拉伸破坏时就会造成出砂[1]。

岩石破坏准则的建立与选用反映了岩石的破坏机制,基于对岩石破坏机制的认识不同,提出了各种不同的破坏准则,目前最常用的是Mohr-Coulomb破坏准则[2]:当岩石破裂面上的剪切应力τ等于岩石材料本身的抗剪强度C(亦称为内聚力或黏聚力)与作用于该破裂面上的正应力σ引起的内摩擦阻力σtgθ(θ为地层内摩擦角)之和时,发生剪切破坏,造成岩石骨架出砂(图1)。

图1 岩石Mohr-Coulomb破坏准则示意图

该准则关系式为:

根据Mohr-Coulomb破坏准则,油井不出砂的最小井底压力,即临界井底流压Pwcr为:

式中:C— 地层内聚力,MPa;μd— 动态泊松比;σzo—上覆岩层压力,MPa;θ— 地层内摩擦角,(°);Pe— 油藏外边界处压力,MPa;β— 孔隙弹性介质Biot常数。

2 岩石力学参数求解方法

2.1 动态泊松比μd

根据岩石弹性力学理论,岩石泊松比是纵横波时差的函数:

式中:Δts— 岩石的横波时差,μs/m;Δtp— 岩石的纵波时差,μs/m。

对M油田探井2井进行了偶极横波测井,可利用测井资料准确计算储层段动态泊松比。

2.2 三个模量

利用测井资料计算出岩石的剪切模量G、弹性模量Ed和体积模量Kb。

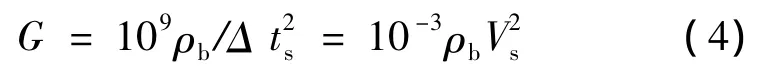

剪切模量G的计算公式为:

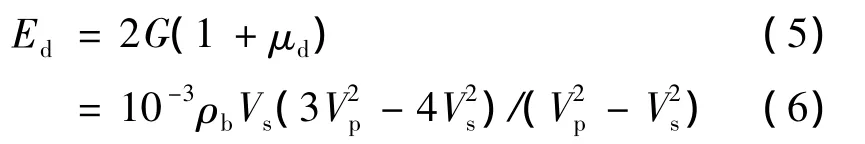

弹性模量Ed的计算公式为:

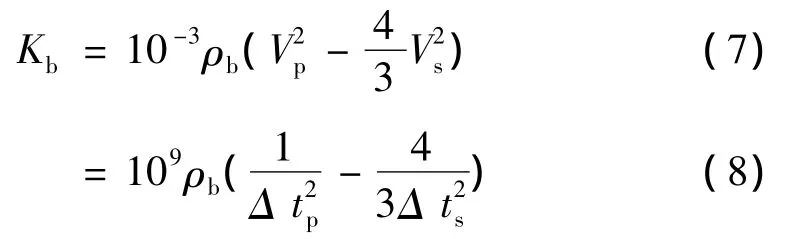

体积模量Kb的计算公式为:

式中:ρb— 砂岩密度,g/cm3;Vs— 岩石的横波速度,m/s;Vp— 岩石的纵波速度,m/s。

2.3 岩石抗拉强度ST

利用测井资料计算岩石的抗拉强度ST[3]:

式中:ST—岩石抗拉强度,MPa;SC— 岩石单轴抗压强度,MPa;Vcl— 黏土含量,%。

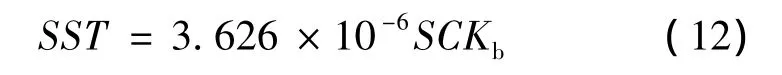

2.4 岩石抗剪强度SST

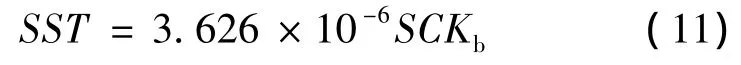

岩石抗剪强度计算模型[4]为:

式中:SST— 岩石抗剪强度,MPa。

2.5 砂泥岩内聚力C

砂泥岩内聚力C与声波传播速度Vp的关系[4]:

2.6 地层内摩擦角θ

岩石的内摩擦角θ与内聚力C的关系[3]:

3 计算结果

3.1 力学参数计算结果

根据上述公式利用测井资料计算获得该油田各项岩石力学参数。该油田主要生产层段为5~10油组,分油组岩石力学参数求解结果见表1。

表1 分油组力学参数计算结果

计算结果显示,该油田泊松比为0.36~0.39,岩石抗拉强度为1.0~2.0 MPa,岩石抗剪强度为3.7~7.1 MPa,内聚力为6.5 ~14.6 MPa,内摩擦角为24.5°~25.0°。

3.2 临界井底流压计算结果

使用测井资料确定的该油田岩石力学参数后,根据式(14)计算该油田油井出砂临界井底流压,疏松砂岩β取值1.0。5~10油组出砂临界井底流压计算结果见表2。

表2 分油组出砂临界井底流压

该油田各油组出砂临界井底流压差异较大,计算结果表明9、10油组生产过程中基本不会出砂,5~8油组出砂临界井底流压在4.0~8.0 MPa之间。5、7、8油组为生产易出砂油组,生产压差在3.3~4.8 MPa之间,既地层可能出砂,这与其油藏埋深相对较浅、黏土含量相对较低、胶结程度差有直接关系。

3.3 现场数据验证

伴随生产压差的增大,该油田油井出砂问题显现,油井出砂后产量递减明显,部分油井受出砂影响而关井。

该油田出砂油井生产过程中出砂临界生产压差在3.9~5.5 MPa之间,平均为4.8 MPa。力学模型理论计算结果(出砂临界生产压差3.3~4.8 MPa之间)与油井实际出砂压差吻合较好,分析可知油井出砂主要来自于5、7、8油组。

4 结论与建议

(1)利用力学模型理论计算的出砂临界压差与油井实际出砂生产压差吻合较好,计算得到该油田合理井底流压在7.0~8.0 MPa之间,合理生产压差在3.4~4.8 MPa之间。

(2)利用Mohr-Coulomb准则可以较为准确地预测出砂临界井底流压,该方法可为渤海湾类似疏松砂岩油藏临界井底流压的确定提供借鉴。

[1]徐守余,王宁.油层出砂机理综述[J].新疆地质,2007,25(3):283-286.

[2]王勤田,越彦超,杨晶,等.油井出砂临界井底流压计算模型及应用[J].江汉石油学院学报,2002,24(2):75-76.

[3]李天太,张益,张宁生,等.地层力学特性参数求解及其在苏里格地区的应用[J].西安石油大学学报:自然科学版,2005,20(5):22-24.

[4]李天太,高德利.井壁稳定性技术研究及其在呼图壁地区的应用[J].西安石油学院学报,2002(3):23-26.