高职船舶电力拖动课程规划教材建设的探索与研究

王瑞云

(渤海船舶职业学院,辽宁葫芦岛125105)

0 引言

完成教学任务离不开教材,教材是进行教学的基本工具,它既是教学方法和教学内容的知识载体,也是新知识和人类文明传递的精神载体,同时也影响着高职院校人才培养目标的完成。高质量的教材对院校教学与科研水平及教学质量都有积极的促进作用。所以教材建设不但是提高教育质量、实现人才培养目标的重要保证,而且还是影响国民整体素质和先进文化传承的一个重要因素。

2011年全国高职船舶技术专业委员会“十二五”高职规划教材科研课题立项47项,目前大部分教材正在建设中,小部分教材已经出版发行,其中《船舶电力拖动》教材已于2013年2月出版,并在船舶电气技术专业2011级学生中使用,教学效果良好。下面就以《船舶电力拖动》教材建设为例来分析讨论“十二五”高职规划教材研制要点。

1 原有教材的不足

《船舶电力拖动》教材所服务的课程是船舶电气技术专业的专业课程——船舶电力拖动。通过企业现场实地走访、召开座谈会、问卷调查、与企业毕业学生信息交流等形式和企业主管领导、工程技术人员及一线生产主任、岗位操作工、兄弟高职院校教师及在调研企业工作的本校毕业生进行交流和探讨,指出现有教材存在以下不足:

1.1 教材建设与教学改革不同步

原《船舶电力拖动》教材2006年出版,近几年来一些新技术已经普及,船舶上常用的电力拖动系统也有所变化,教材内容滞后于时代的进步和知识的更新。最近3年,各高职院校都在进行教学改革,课程标准已经调整,需要将教学改革思想融入教材中,在教材的编写思路和形式上应该进行调整。

1.2 教材内容选取不适应现代职业教育特点

原《船舶电力拖动》教材低压电器和电动机的拖动基础部分与电气专业的专业基础课教材《电气控制与PLC》和《电机与拖动基础》内容重复,使教材内容冗余。没有救生、救助艇的拖动控制,没有油水分离器和低硫油船舶防污系统的拖动项目,并且缺乏现代高新技术引入,实用性不强。

1.3 缺少船舶电力拖动对象(辅机)知识

原《船舶电力拖动》教材没有船舶电力拖动系统的组成、整个系统在船上分布的实际位置等内容,学生对实际的负载没有概念。

1.4 与国家职业资格证书内容相对独立

原《船舶电力拖动》教材不能充分体现职业技术教育的特点,理论与实践脱节,没有充分考虑目前学生的实际水平与接受能力及将来就业的需要,与学生中(高) 级电工证及船舶电工维修证的获取缺少有效衔接。

1.5 教学配套资源太少

特别是实用的多媒体教学课件少有,这些不足之处很难保证实现船舶电气技术专业人才培养目标。

2 教材建设的依据

教材的编写要适应教学改革,定位准确。交通职业教育研究会船舶技术专业委员会2012年年会暨教材主编会议(简称会议) 指出教材的编写要严格按课程标准执行。而课程标准制订的依据是船舶电气技术专业人才培养目标和培养规格以及对船舶电力拖动课程教育目标要求。在国家骨干高职院建设中,渤海船舶职业学院重新确定了船舶电气技术专业人才培养目标,即面向国内船舶企业生产、管理第一线,培养德、智、体、美全面发展,掌握船舶电气基本理论和技术,具备船舶电气系统安装、调试、质量检验、技术管理和创新能力,能够胜任船舶电气施工、调试、质量管理和生产工艺设计等岗位工作,具有良好职业道德和职业素养的高端技能型船舶电气专门人才。课程标准确定了船舶电力拖动课程的性质与作用、课程的教育目标、课程的教学内容与建议学时、课程教学设计指导框架等内容。

标准指出船舶电力拖动是船舶电气技术专业的核心课程,是一门理论与实践相结合的综合性课程。它由专业职业岗位中船舶电力拖动系统安装与调试典型工作任务配置转换而来,服务于船舶电气施工员、电气调试员、电气工艺员、电气设备维修员、技术服务员、质管员等岗位;教学过程以实船电力拖动系统的安装与调试典型工作任务作为载体,旨在培养训练学生在上述工作岗位完成船舶电力拖动系统安装与调试工作任务所应具备的知识、能力和素质,同时为从事其他船舶电气系统安装与调试工作任务奠定基础。

3 根据课程标准组织教材建设内容

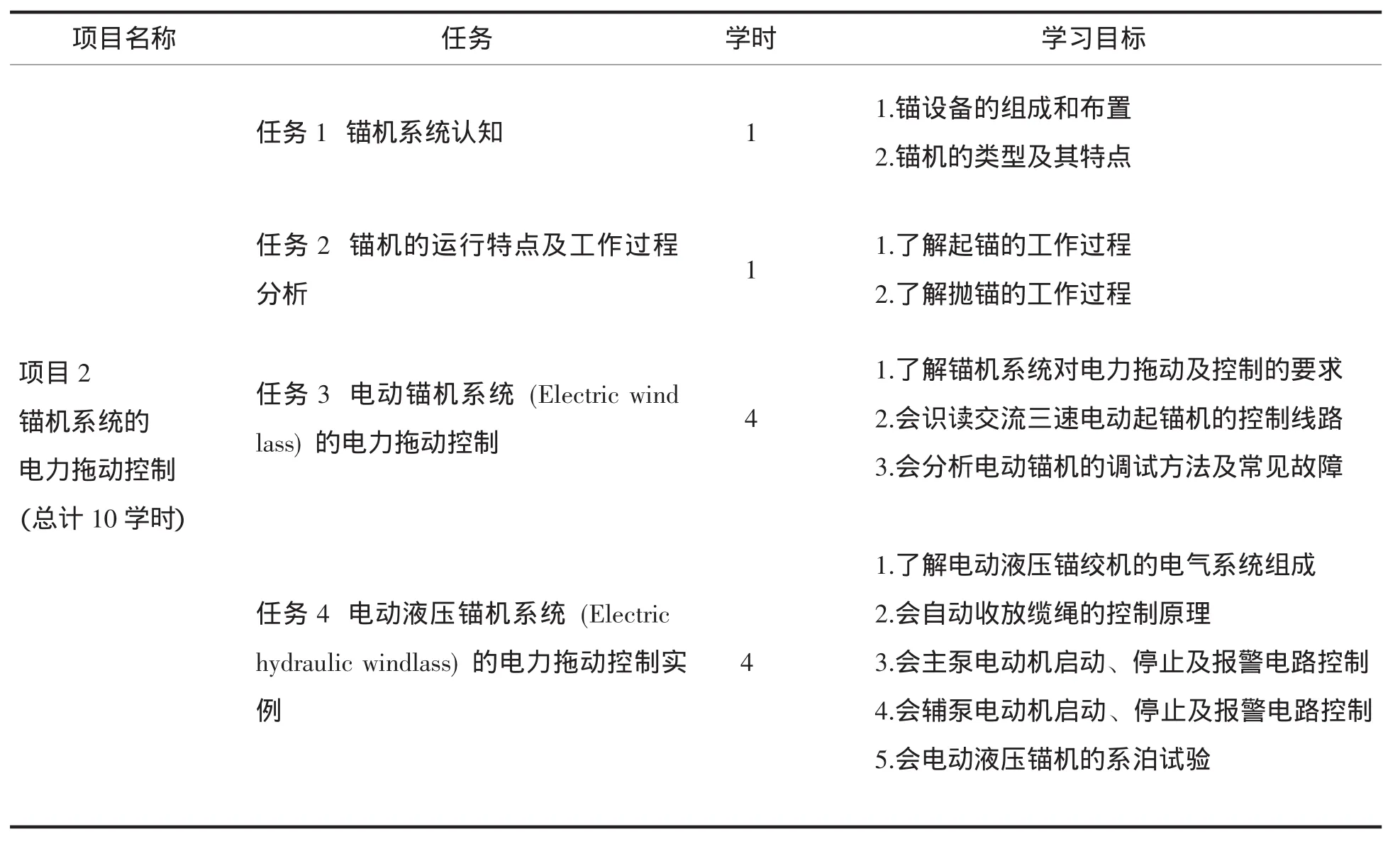

通过船舶企业调研和企业专家论证,以船舶电气技术岗位典型工作任务为中心,参照船舶行业国家标准和行业标准,重构课程内容体系和知识序列,设计《船舶电力拖动》教材内容,分为5个部分,包括12个相对独立的教学项目:船舶电力拖动基本的控制线路、锚机系统的电力拖动控制、船舶起货机系统的电力拖动控制、船舶救生艇系统的电力拖动控制、船舶舵机系统的电力拖动控制、船舶空压机系统的电力拖动控制、船舶辅助锅炉系统的电力拖动控制、船舶制冷系统的电力拖动控制、船舶空调系统的电力拖动控制、船舶焚烧炉系统的电力拖动控制、船舶油水分离器系统的电力拖动控制、船舶低硫油系统的电力拖动控制。以项目2为例,如表1所示。

由表可知该项目所涵盖的具体内容,每个项目都有系统认知任务,详细介绍了该项目电力拖动系统的组成、在船上的实际位置等内容,帮助学生从感性上认识该系统;任务3和任务4中的实例均来源于企业实际应用系统,注重了教材的实用性;任务3中的学习目标3和任务4中学习目标5引用企业实际工作过程,尽量以浅显易懂的语言进行讲解,培养学生电气调试和维修能力;结合企业实际工作中对英语能力的需要,教材所有来自企业的图纸均有中英文对照,包括常用的系统英文翻译,如电动液压锚机系统(Electric hydraulic windlass),在教材中尽量将英文放在括号内,便于学生记忆。

教材选编要及时将新理论、新知识、新内容、新技术、新工艺、新装备、新材料、新案例反映到教材中来,而且要符合新规范、新规程、新标准,及时与高职专业建设紧密联系,这与高职院校为培养生产、建设、服务、管理第一线所需要的高端技能型人才的实际要求相适应,符合了教学和生产的需要,注重学生实践技能的培养。如项目12船舶低硫油系统的电力拖动控制,这是为了减少船舶的排放污染,自2005年起,已经有多部国际规则生效,数个排放控制区(ECA)设立。最近,由加利福尼亚州和欧盟颁布的更为严格的新燃油含硫量规则已经确立并且开始实施。从2009年7月1日起,加州空气资源局(CARB) 强制要求加州水域内的船舶使用船用柴油(MDO) 和瓦斯油(MGO)。此外,从2010年1月1日起,船舶在欧盟港口停泊时,必须使用含硫量不超过 0.1%(质量百分比含量)的船用燃料油。类似内容在教材多处有体现。

表1 《船舶电力拖动》教材内容实例

4 教材建设过程中的建议

在船舶电力拖动教材建设过程中,使《船舶电力拖动》教材充分依据专业人才培养目标和课程标准,根据船舶电气专业特点和职业岗位能力要求,结合人才认知与职业成长规律,瞄准当前国际、国内船舶电气建造行业的新发展和新要求,采用国家及行业最新技术标准,选编最新材料、新工艺和新方法,使教材充分体现了先进性与时效性。让学生具有从事船舶电力拖动控制系统的安装调试方面的专业技能,具备在专业领域继续发展的能力。主要有以下几点建议:

4.1 教材内容选取一定要来源于企业

历时近2年,教材组成员多次深入企业,与企业专家探讨;与企业员工一起下现场进行电气系统的调试,积累调试知识;向来自企业在我院任课的教师征求意见;收集、整理相关资料;请企业专家参与论证会,讨论内容的取舍,最终确定的12个项目都具有一定的典型特征,这样做的主要目的是使教材内容一定要切合实际,使学生在学校学到的知识与将来从事的工作中遇到的船舶电力拖动系统一致,学生工作起来就会得心应手,在学校认真学的学生就会暗自庆幸,没有认真学的就会后悔——原来学校教材知识真的实用,这样一届一届学生口口相传,对学院提高教学质量和人才培养目标的实现都会起到促进作用。

4.2 尽量减少独立单调的基础理论知识内容

在教材的编写中尽量减少独立单调的基础理论知识内容的编写,基础理论知识尽量融入到企业案例中,如电动机的Y—△减压启动内容就安排在船舶机舱风机的电气拖动控制线路中来讲解,这样有利于学生对基础知识的理解和掌握,同时学生也可以将理论知识和实践生活有效地结合,起到事半功倍的效果。

4.3 教材编写者一定要来自教学生产一线

要编写一部优秀的教材,需要编者具有编写特长,还要热心教学研究、重视教材建设,并且有丰富的教学经验。所以主编一定是要来自教学一线的优秀教师,在多年的教学过程中,积累了丰富的经验,能清楚地知道教材使用过程中内容如何取舍。

另外,还应该吸收有实际工作经验的人员来参加教材的编写。在校的任课教师缺乏实际的工作经验,容易使教材与实际相脱离。但是如果完全由社会工作人员来编写教材,虽然可以和实际密切结合,但由于他们没有教学经验并且对教学方法的研究和对在校学生的了解都不够,也写不出易于教学的优秀教材。因此教材编写要由在校教师和企业有工作经验的人员共同协作、共同完成。

4.4 重视教辅资料的编制

《船舶电力拖动》教材的系泊实验部分,在校内实训基地是无法实现的,而在校外实训基地有时还会错过工程周期,同时企业从安全角度来考虑也不赞成在试验阶段大量人员登船,这就需要制作除文字教材以外的电子教材、音像教材等教辅资料,展现那些在传统教学模式中无法实现的教学效果,提升学生的理解力、记忆力,提高学习质量和效率,达到优化教学过程的目的。

5 结论

教材的建设过程中,教材编写组是严格按照《会议》指出的教材编写程序来进行的,即由教材主编代表所在院校起草课程标准,并组织副主编、参编、主审讨论。定稿后,上报船舶技术专业委员会秘书处和专业教学标准制订牵头院校负责人,分配各参编编写任务,提供样章,提出具体要求,负责统稿、送审、定稿,与出版社联系交稿,配合出版。

《船舶电力拖动》教材建设期间,适逢学院国家骨干高职院建设,以此为契机,校企合作、校校联合共建教材,本教材成为学院国家骨干高职院建设中的核心课程教材,行业特点鲜明,由专业教师与企业专家、江苏海事职业技术学院专业教师合作,按照职业核心能力培养和教学模式改革要求,以船舶电气建造过程的典型工作任务为载体,引入船舶行业技术标准、企业技术规范、生产实际新工艺和新方法建成的船舶电气技术特色鲜明的工学结合教材。同时教材的编写要与时俱进、工学结合、增强竞争意识、努力解决高职教材建设工作相对滞后于高职教育改革和发展的矛盾,出优秀教材,出精品教材,打造有中国特色的高职教育教材,为培养具有国际竞争力的、适应全球化的高素质技能型人才服务。

[1]刘明伟.船舶电力拖动[M].北京:人民交通出版社,2010.

[2]白光义.高等教育大众化阶段的教材建设[J].北京教育(高教版),2006(Z1):77-78.

[3]沈中和.高校教材建设发展的新思考[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2006(3):335-336.

[4]张永芬.关于高校教材建设的理性思考[J].山东省青年管理干部学院学报,2006(5):115-116.