英国“云霄塔”空天飞机的最新进展

康开华(北京航天长征科技信息研究所)

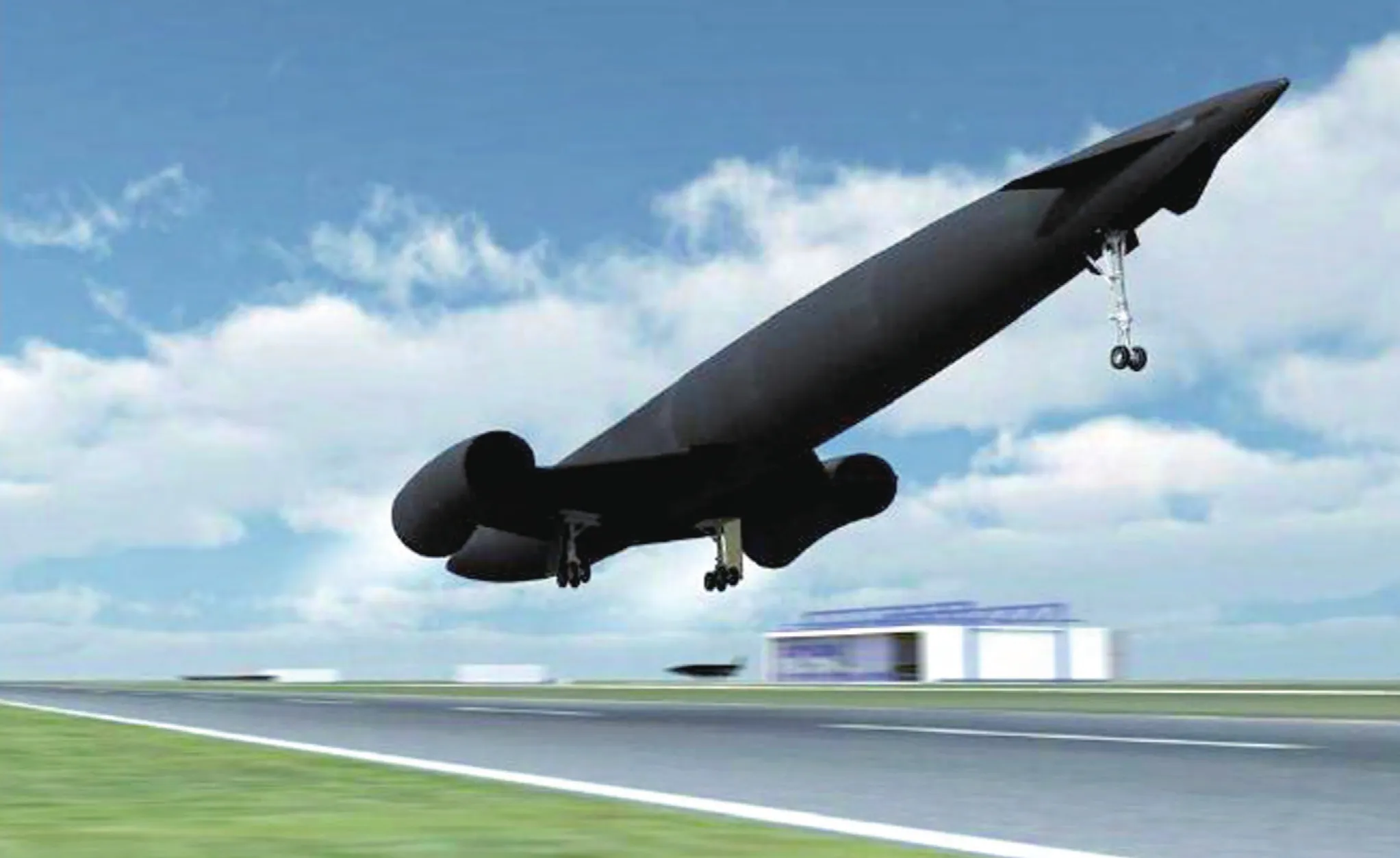

“云霄塔”(SKYLON)是一种类似于航空飞机的空天飞机,它可从跑道上起飞、入轨,在返回再入大气层之前执行如发射卫星、向空间站运送成员或供应品等任务,采用滑翔返回并着陆于传统跑道上。不同于当前的天地往返系统,“云霄塔”能完全重复使用,可执行操作飞行任务达200次。

2014年6月,英国再次披露“云霄塔”方案,并将其列入国家空间技术规划,预计在未来5年内将兴建一个新的航天发射场,主要用于空天飞机的起飞和降落。

1 总体描述

“云霄塔”的研制已超过20年,当前完成设计的构型为C1型。“云霄塔”由细长机身(包含推进剂贮箱和有效载荷舱)、前置翼面、沿机身大约位于中部的一对三角翼和尾翼组成。发动机安装在翼尖上的弧形轴对称发动机舱内。大气层内飞行时,“云霄塔”的俯仰控制由前置翼面来实现,滚转操作由副翼实现,其后部安装的全动尾翼执行偏航操作。

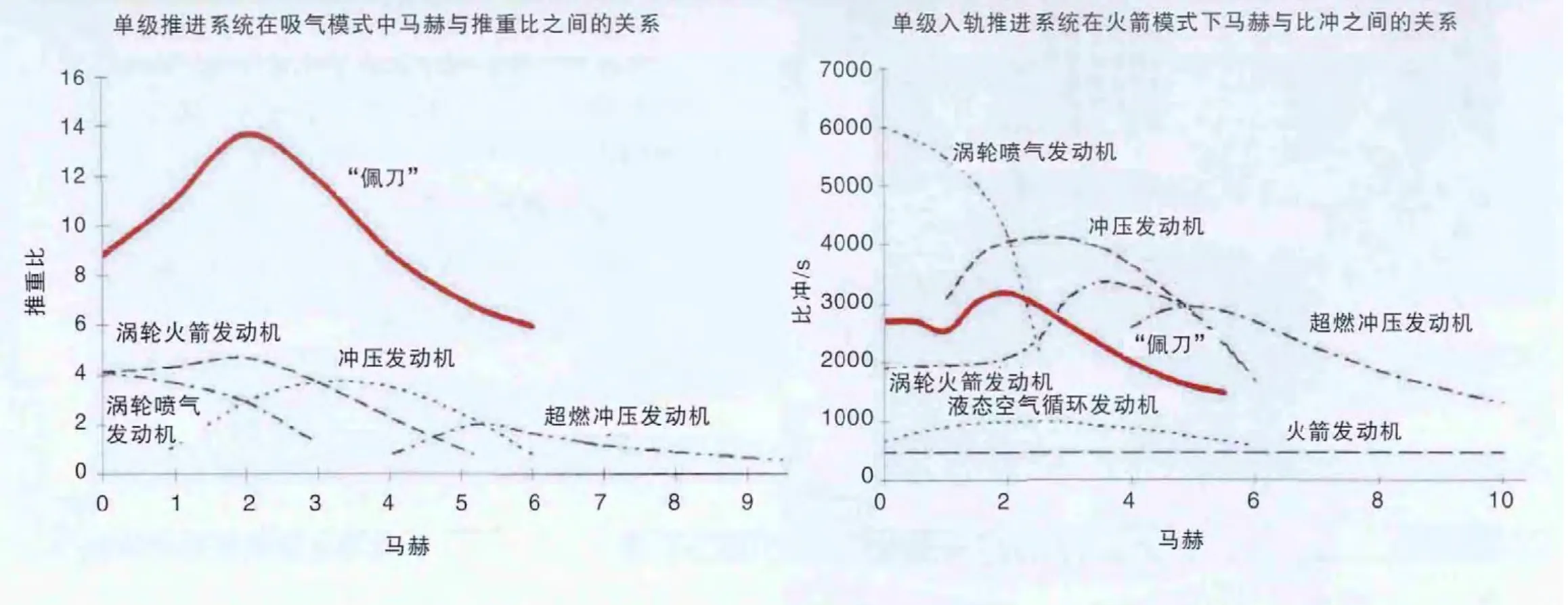

“云霄塔”由“佩刀”(SABRE)发动机提供动力。该发动机具备2种工作模式—吸气模式和纯火箭模式。利用工作在吸气模式下的“佩刀”发动机,“云霄塔”能够从跑道上起飞,并使其到达距地面高度26km时的速度Ma达到5。随后,“佩刀”发动机转换到纯火箭发动机工作模式,“云霄塔”急剧爬升冲出大气层以将阻力造成的损失降至最低。

与传统的一次性使用运载火箭相比,“云霄塔”在降低进入空间的成本、提高可靠性和效率等方面均提供了大幅度的改进。

2 研制历程

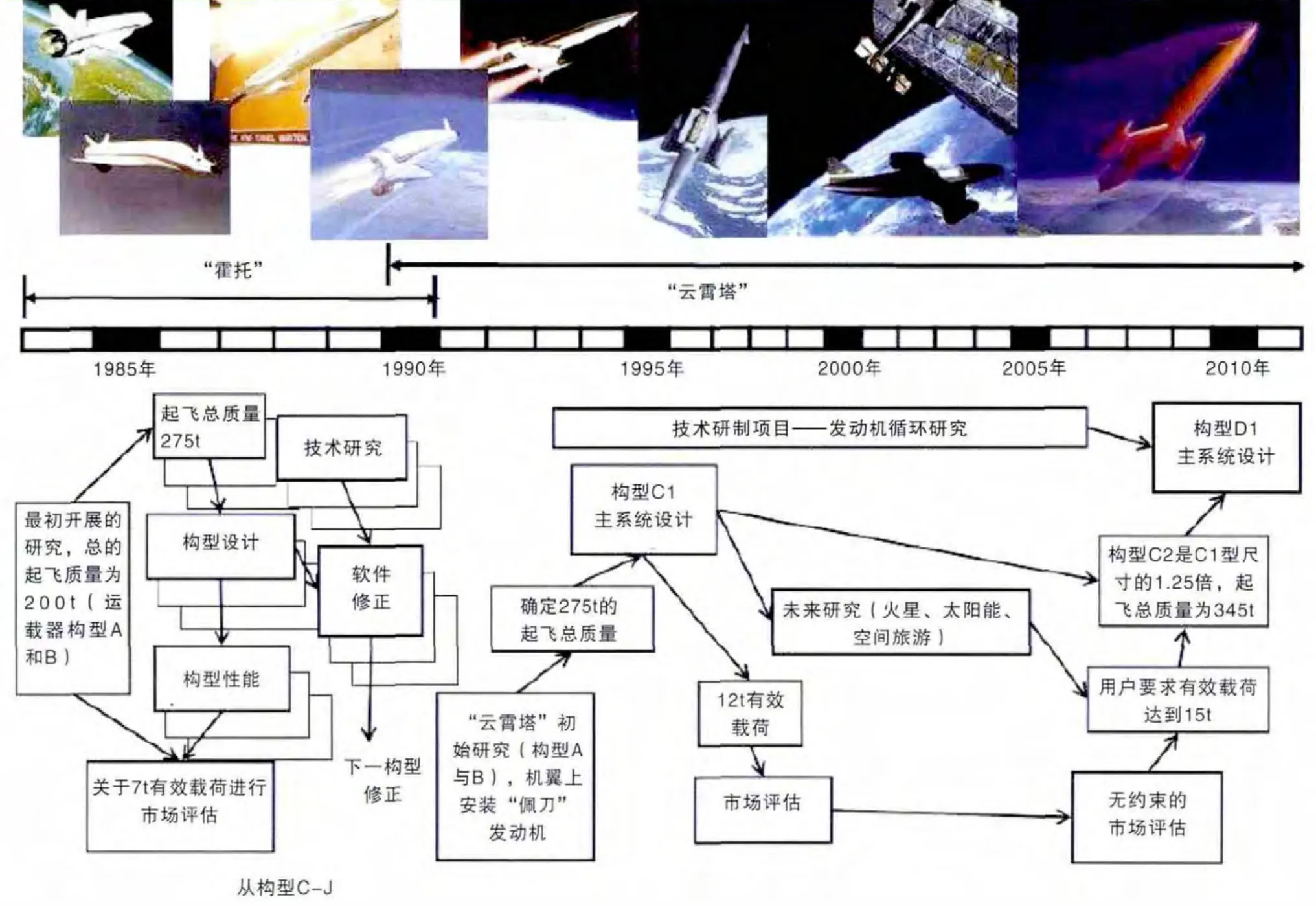

“云霄塔”项目可追溯至20世纪80年代英国开展研制的“霍托”(HOTOL)空天飞机研制计划,该计划生成了10个基本方案,A~J型,“云霄塔”项目研制产生了3个基本方案,A~C型。

“霍托”研究计划

20世纪80年代初,针对多种重复使用运载器(RLV)方案,英国宇航公司(BAe)开展了背景研究,目标是研制出低成本、高可靠性、高利用率运载器的最佳设计。最初在英国政府的支持下,罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)公司和英国宇航公司共同投资,合作开展“霍托”空天飞机及其使用的组合循环发动机RB545的研制。

云霄塔-C1基本数据及其运载能力

云霄塔-C1布局

“霍托”和“云霄塔”系统研究路线

“霍托”起初的起飞总质量设计为200t,近地轨道(LEO)运载能力为7t。当时的市场分析显示:“霍托”能够占领随后85%的发射市场份额。为实现这一目标,研究团队不断对运载器构型进行改进,并将“霍托”起飞总质量提升至275t。

当研究团队确定“霍托”利用组合循环发动机完成单级入轨在技术上是完全可行时,也认识到其构型存在平衡问题,采用传统的半硬壳式结构必须依靠国外材料,然而,正当研究团队着手解决这一问题时,英国政府拒绝再为其投资,导致“霍托”计划被迫终止。

“云霄塔”研制项目

20世纪90年代初,“霍托”计划发起者和RB545发动机发明人一同成立了反应发动机有限公司(REL),继续“霍托”的系统改进研究。反应发动机有限公司采用创新的方法设计系统,以解决“霍托”突出的技术问题。新设计的运载器命名为“云霄塔”。与“霍托”相比,“云霄塔”的主要变化有:

1)通过将发动机置于翼尖,使得空天飞机的质心和重心重合于有效载荷舱,将机翼移至其中部,同时将推进剂贮箱一分为二,前后设置。这些解决了“霍托”由于平衡而产生的控制问题;

2)研制带有氦气环路的组合循环发动机,提升性能并使发动机更加坚固,该新型发动机命名为“佩刀”发动机;

3)使用带有低压恢复的简单轴对称进气道,以便降低发动机舱内气压,减少其结构质量;

4)使用复合材料桁架结构和非结构性推进剂贮箱,降低了结构质量,但需要进口国外的材料;

5)起飞时起落架使用水冷却刹车。

“云霄塔”的设计过程使用了与“霍托”相同的原理,以275t的总起飞质量为开始,最终还将有效载荷的运载能力提升至12t。

20世纪90年代确定了“云霄塔”的构型为C1,随后反应发动机有限公司冻结了构型研究,转而将工作的重点放到技术研制、试验验证和总体方案验证。

“云霄塔”从C1构型发展到D1构型

自20世纪90年代确定云霄塔-C1构型以来,航天技术发生了很大变化,机身与“佩刀”发动机的理论和试验研究显著提升了空天飞机的性能,因而需要对其进行技术改进。此外,另一个变化是有效载荷的变化。较早设计的云霄塔-C1型近地轨道的运载能力为12t,在20世纪90年代看来性能是相当高的。但在2008年反应发动机有限公司进行的市场分析显示:随着通信卫星质量的不断增加,“云霄塔”在航天发射市场所能执行的发射任务在不断萎缩,如无法执行将质量达8t的“阿尔法平台”(Alphabus)送入地球同步转移轨道(GTO),这相当于将15t的有效载荷送入近地轨道,或是将10t的有效载荷送入“国际空间站”(ISS)运行的轨道。因而反应发动机公司决定增加“云霄塔”系统的性能余量,将其近地轨道的运载能力提升至15t,运载器的起飞质量设定为325t,该起飞总质量作为云霄塔-D1研制的起点。

除关于有效载荷若干规定的改变以外,D1型的技术要求与C1型的技术要求完全一致,而运载能力的提升主要是通过改进“佩刀”发动机来实现。C1型使用佩刀-2发动机。该发动机已经改进为佩刀-3发动机,吸取了多个发动机技术研发项目的成果。然而,近年来对“佩刀”发动机循环进行了彻底的改进,改进后的发动机称为佩刀-4。该新型发动机提升了工作在吸气模式下发动机的等效比,显著地降低了液氢的消耗量,其优异的吸气性能使得运载器入轨倾角范围更大,性能损失更少。目前佩刀-4发动机的细节属于商业机密,尚无法得到发动机循环的详细描述,但可以肯定,该发动机将用作云霄塔-D1发动机的基础。

“佩刀”发动机内部结构

3 系统组成

“云霄塔”系统由机体和任务执行组成,其目标是:①“云霄塔”系统将实现特有的近地轨道发射成本1000美元/kg(2004年币值);②“云霄塔”系统执行任务的失败率低于0.1%,有效载荷的损失率低于0.01%;③“云霄塔”系统从接收到明确的发射指令到执行该任务的时间段少于5天。这些目标将作为验证系统组成各部分是否成功的基础。

机体

(1)机身

“云霄塔”机身由多层结构制成,包括气动外壳、隔热系统、结构和贮箱。为了将研制成本和风险降至最低,采用现有的或近期可获得的材料技术,并利用先进的制造技术和新颖的结构方案来实现轻质设计。“云霄塔”的一项重要革新就是使用了非硬壳式结构,承载主要载荷的结构是一个桁架结构,该桁架结构由碳纤维增强复合材料制成。铝制推进剂贮箱通过凯夫拉尔带悬挂于该结构内。气动外壳外部采用了耐高温的碳化硅纤维增强玻璃陶瓷材料。

(2)机翼

机翼的结构设计基于飞机使用的方法。翼梁(可能使用复合材料制造)作为主承载结构穿过机翼,每根翼梁将贯穿整个翼展。翼梁的间隔使得足以收回起落架,而不影响结构的完整性。机翼的气动外壳与机身相同,翼前缘计划采用碳-碳材料,利用铆接的方法将蒙皮固定到机翼结构上。通过细销接头处理纵向热膨胀,通过肋状构架处理横向的热膨胀。相对于整个机翼,副翼的尺寸非常重要,其结构采用悬臂热结构。这扇类型的翼肋和翼梁结构与当前通常采用的技术途径相比更轻,并易于实现。

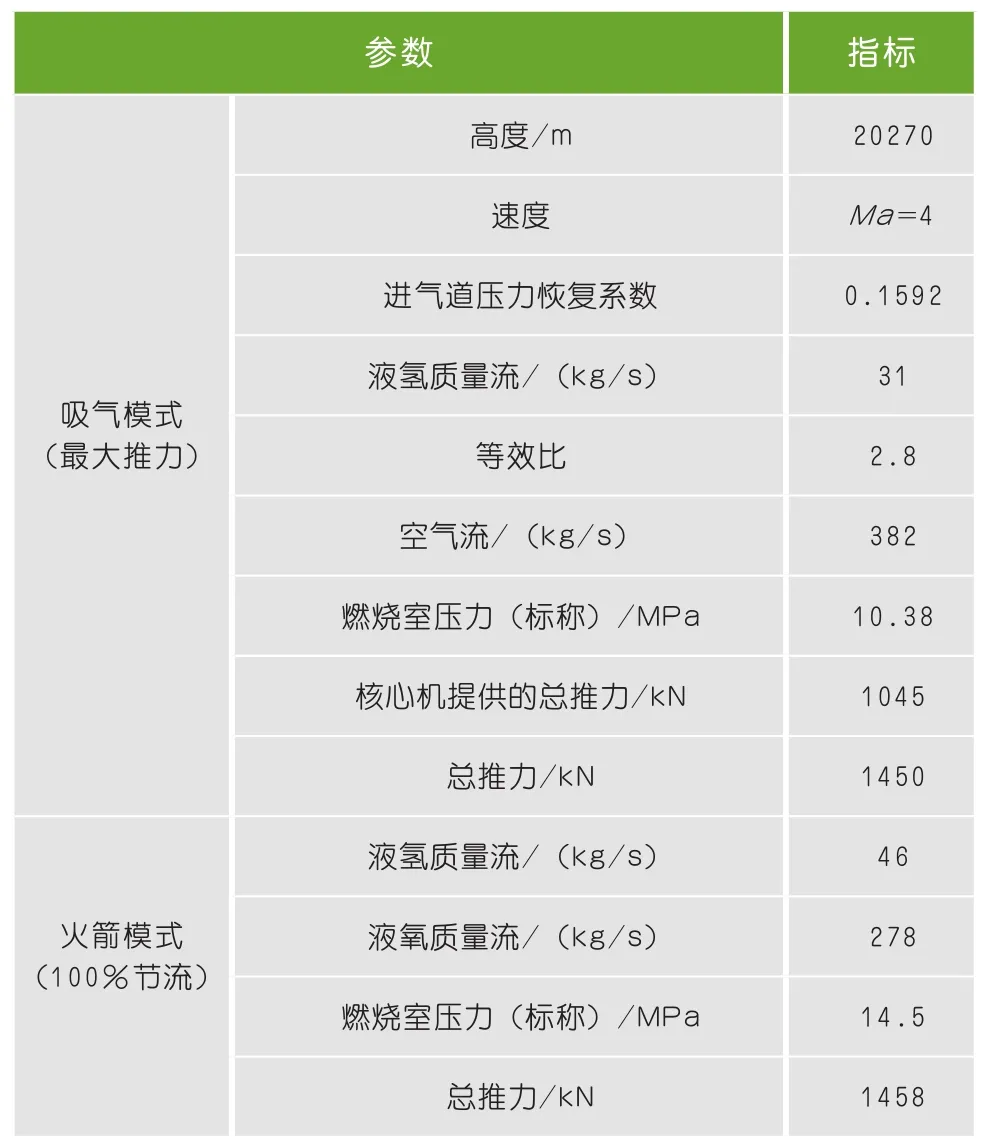

(3)“佩刀”发动机方案

“云霄塔”的成功关键取决于能否成功研制出“佩刀”发动机。该发动机设计既可操作在吸气模式下(利用大气中的氧气和运载器携带的液氢),又能工作在火箭发动机模式下(利用运载器自身携带的液氢和液氧)。特别是,“佩刀”发动机工作在吸气模式下能够提供较高的推重比,并且燃烧的消耗量适度。同时,在发动机工作模式变换时又能转换为一台高性能火箭发动机。由于“佩刀”发动机工作在吸气模式下时基于涡轮基循环,因此发动机能够产生静推力(不同于冲压喷气发动机),并且发动机的研制可在户外的试验设施中进行。“佩刀”发动机最基本的特征是吸气发动机与火箭发动机的高度集成,并且将重复使用的设备降至最少。

“佩刀”发动机关键操作参数

在2种操作模式下,发动机使用类似火箭发动机的高压燃烧室,并且在吸气模式下,利用高压力比的空气压缩机将吸入气体压缩至高压。通过2种推进模式下采用同一套火箭燃烧室、喷管和涡轮泵,避免了因增加独立的吸气式发动机而导致的质量增加,同时吸气发动机在上升段飞行工作期间,消除了不工作的火箭发动机的底部产生的阻力。

与其他吸气式方案相比,尽管“佩刀”发动机的比冲相对较低,但其拥有更高的推重比。与火箭推进模式相比,“佩刀”发动机的推重比优势更加明显。此外,该发动机还具有一个显著的优势,即它能够操作在Ma为0~6的范围,这确保了可在地面利用基础设施进行试验,而无需利用昂贵的大型风洞或飞行试验设备。

“佩刀”发动机与其他推进系统相比较

任务

“云霄塔”的任务执行始于总装厂房内安装有效载荷的操作。随后,该空天飞机将被牵引至燃料加注坪,加注液氢、液氧和氦气。一旦“云霄塔”完成推进剂的加注和加电操作,将牵引至跑道。

“云霄塔”在静止条件下,发动机采用吸气模式点火操作,燃烧液氢燃料和预先冷却的压缩空气。当标称的性能得到验证后,释放刹车,“云霄塔”以类似于高性能喷气飞机的模式开始从跑道上滑跑起飞。

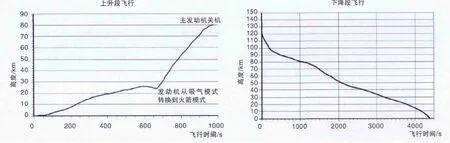

起飞后,“云霄塔”爬升并加速到达其预先确定的轨迹,持续飞行约11.5min到达高度26km,速度Ma达到5.1。此时“云霄塔”下靶场距发射场620km,推进系统转换到纯火箭动力系统,在同一个燃烧室内燃烧液氢和液氢。在这个转换期间,“云霄塔”执行优化操作以达到最大性能。在火箭动力下,“云霄塔”迅速爬升,经4.75min后,主发动机关机,“云霄塔”到达距离地面80km高度处。

“云霄塔”的上升段和下降段轨迹

组装台上的热交换器模块

随后,“云霄塔”释放主推进剂贮箱内的残余推进剂,继续沿着弹道轨迹飞行44min,到达300km高度的远地点。此时,“云霄塔”的轨道机动推进系统点火工作,使其飞行在一个近圆轨道上。执行完例行的检查操作后,“云霄塔”打开有效载荷舱门,部署有效载荷,而后有效载荷独立执行任务。

至此,“云霄塔”准备返回基地。有效载荷舱门关闭后,轨道机动系统(OMS)发动机点火执行制动燃烧操作,以便实现合适的再入速度向量。通过预先计算的轨迹,该机动操作使“云霄塔”返回发射场(或任何其他制定的着陆场)。通过一系列S形转弯(与航天飞机相同的方式),“云霄塔”利用能量管理实现无动力滑翔下降返回操作。

4 最新进展

技术验证

“云霄塔”项目的技术验证主要围绕“佩刀”发动机和机身2个方面展开,重点是开展“佩刀”发动机技术的演示验证项目。

(1)第一阶段

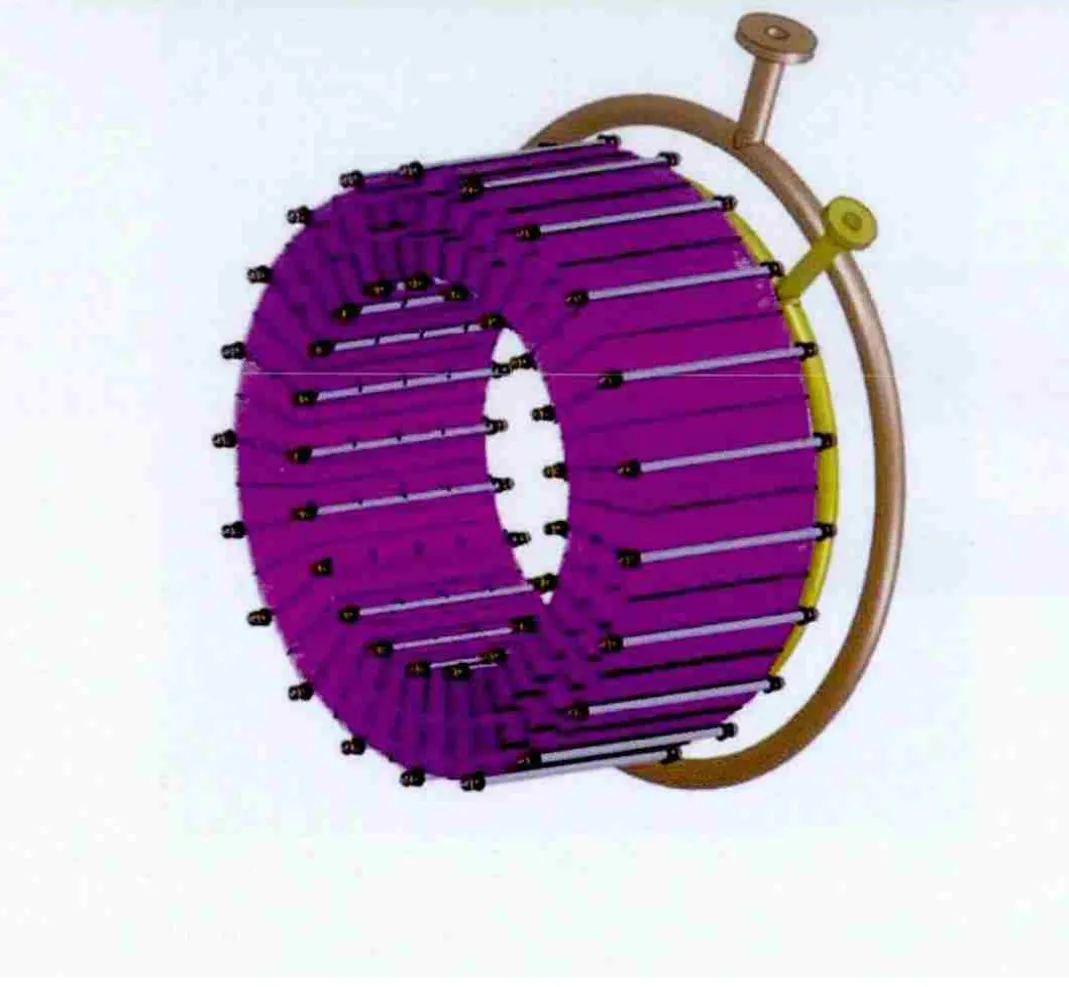

2009年,反应发动机公司获得欧洲航天局(ESA)和私企的联合投资,开始发动机技术验证项目第一阶段的工作。该阶段的工作主要有3个方面:氧化剂冷却燃烧室、补偿喷管和热交换器模块的制造。

由于“佩刀”发动机使用液氢推进剂冷却进入空气,并且液氢不能用作发动机燃烧室的冷却剂,因此氧化剂(空气或液氧)必须执行冷却燃烧室的任务。为研究冷却方法,欧洲航空航天防务公司(现已更名为空客防务与航天公司)和德国航天局进行了详细的研究,测试了2种试验燃烧室,第一种研究使用液氧冷却工作在火箭模式下的“佩刀”发动机,第二种研究采用空气和液氢组合气膜冷却工作在吸气模式下的“佩刀”发动机。2010年成功地完成上述研究工作。

补偿喷管技术验证项目建立在2009年初完成的膨胀偏转喷管静态试验项目(STERN)。该项目由反应发动机有限公司独自提供资金支持,布里斯托尔大学作为合作伙伴,已经完成超过20次的点火试验。试验结果证实了这种类型喷管中气流的复杂性,并使反应发动机有限公司对喷管的特性有了独有的认识。

第一阶段的主要工作集中在验证预冷器热交换器模块,这些模块是“佩刀”发动机预冷器的基础。在阿宾顿(Abingdon)对原始的管材进行检验、机加工以减少壁厚,加工成需要的外形,随后与管座集成形成完整的模块。

(2)第二阶段

2011年,在完成技术验证项目第一阶段工作的同时,技术验证项目的第二阶段也正式开始了。第二阶段的关键目标是验证完整的预冷器热交换器,其次是开始研究进气道的气动力学。

试验预冷器的设计模型

为验证预冷器各模块的功能,将第一阶段中制造的21个模块组装成1个完整的热交换器,并在反应发动机有限公司进行试验。热交换器的试验还包括防冻技术,该技术是一项成熟技术,已在2002-2004年间开展的验证项目得到检验。预冷器试验装置利用1台经改进的“蝰蛇”喷气发动机,抽吸空气穿过预冷器。在预冷器中,利用氦环路中的液氧对空气进行冷却。

发动机舱中的可切换进气道是确保控制空气流入“佩刀”发动机的关键。唇口处的激波设计由进气道圆锥体的移动控制,阻止在超声速时空气溢出增加阻力。作为第二阶段研究的一部分,进气道的操作将经历一系列风洞试验,以验证进气道的理论模型。试验将在Ma分别为3和5的情况下进行。

(3)第三阶段

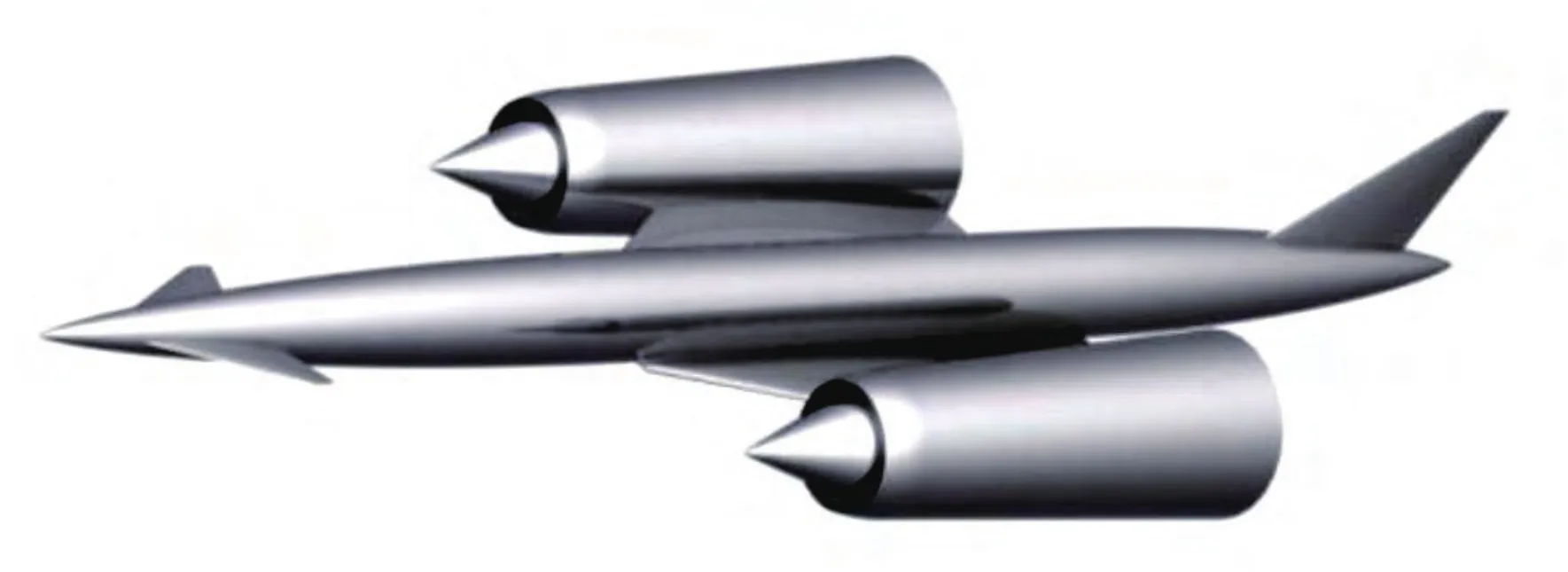

第三阶段的主要目标是制造“佩刀”的Block-1型发动机,该型发动机设计用于在2016年完成的“云霄塔”的验证机上。该阶段的验证工作包括开展静态验证发动机(SCEPTRE)和发动机舱试验飞行器(NTV)研制。

第三阶段研制工作的重点是静态验证发动机,它具有“佩刀”发动机典型的基本循环,将有效地验证“佩刀”发动机的原理,但该发动机在尺寸上与“佩刀”有较大差异。静态验证发动机使用液氢作为燃料,并安装有飞行使用的典型预冷器和再生热交换器。发动机的气体组件仅选用具有典型功能的组件。该项目还将验证吸气与火箭模式间的转换。

发动机舱试验飞行器是一架一次性使用火箭动力飞行器,其飞行速度Ma约为4.5,飞行器长约9m、翼展2.5m。该飞行器用来降低研制风险,验证进气道的操作,更重要的是它将验证进气道的性能控制。飞行器有2个可切换进气道的发动机舱、一个内部空气管理系统和典型的冲压喷气发动机燃烧室,以便验证全部的发动机舱系统。

第一阶段中开展的技术验证工作提升了“佩刀”发动机的性能,推动了研制改进型发动机佩刀-4的进程。佩刀-4采用了新的循环方式,提升了吸气模式下工作的等效比,显著降低了液氢的消耗量。针对该发动机开展的初步研究工作目前已经开始,并且第三阶段将继续设计工作,完成Block-1型发动机的制造图纸为关键设计评审做准备。佩刀-4型发动机还需要新的技术途径来提升发动机技术准备水平。

系统评审

2010年9月,英国航天局(UKSA)组织国际专家对“云霄塔”计划进行评审。将近100名企业家、学术界的专家、国际航天机构的主管齐聚英格兰的哈维尔(Harwell),包括欧洲航天局(ESA)、美国航空航天局(NASA)、俄罗斯联邦航天局(RKA)和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)的代表。

欧洲航天局对“云霄塔”和“佩刀”发动机分别进行了评审。对于前者,欧洲航天局认为反应发动机有限公司的总体方案和结构设计工作证明是可行的,飞行弹道环境对于运载器的影响不大。通过复杂的计算机辅助设计(CAD)建模和缩比风洞试验能够使方案快速成熟。对于后者的评估显示:尚未确定任何关键项目将会阻碍发动机的未来研制,同时还对“佩刀”发动机循环和发动机组件,以及雾控装置进行了评估。欧洲航天局的总体观点是:如果发动机研制项目按计划完成,那么利用现有技术的“云霄塔”是可能实现的。

发动机舱试验飞行器早期方案设计

美国航空航天局认为,“云霄塔”计划在技术上是可行的,但由于其性能余量较小,将有可能在研制期间导致一系列的问题。反应发动机有限公司完全接受上述观点,对当前的云霄塔-D1和佩刀-4研发项目充满信心,相信能够解决评审中所提出的全部问题。

试验

2012年7月英国媒体报道,反应发动机有限公司成功地完成了“佩刀”发动机关键组件的第二轮试验。反应发动机有限公司独创的预冷器技术与喷气发动机和新颖的氦气冷却环路集成,是验证“佩刀”发动机中最关键的新技术。空气预冷器是“佩刀”发动机采用的独创技术,设计用来在0.01s内将连续的进入气流从1000℃以上冷却至-150℃。通过第二轮试验,反应发动机有限公司检验了“佩刀”发动机预冷器组件的以下特征:①气动稳定性和均匀性;②结构完整性;③大范围超出飞行包线的振动自由度;④初步的低温冷却。

反应发动机有限公司后续还将进行“佩刀”发动机关键组件的第三轮试验,预冷器将工作在-150℃的温度环境下。

此外,“云霄塔”计划还将于2018年开始执行为期2年的试飞项目,该项目将利用2台样机进行约400次的飞行试验,以全面验证机身200次的飞行寿命、所有操作的功能要求、所有终止模式和全部系统的可靠性。

5 结束语

研制出快速响应、高可靠、低成本的单级入轨、完全重复使用运载器一直是航天运载器的发展方向和追求目标,世界各国均投入大量资源开展重复使用运载器的研究或研制工作。英国的“云霄塔”项目经过20多年的潜心研究,已攻克多项关键技术,为其计划于2020年投入商业运营打下了坚实基础。

“云霄塔”不仅能够廉价、可靠、高效率地将有效载荷送入轨道,还能满足日益增长的商业发射需求,并且还可作为远程快速武器投送平台,机动灵活、快速高效地执行各种军事任务。一旦研制成功,无疑会产生巨大的经济效益和军事价值,应用前景十分广阔。

但同时也应看到,重复使用运载器的研制具有极大的风险,半个多世纪的发展历程表明,一味追求技术的先进性可能导致研究计划的夭折。“云霄塔”技术复杂,研制受资金、技术、试验条件、国家政策等多种因素的制约,其能否成功研制还有待于开展的各项地面与飞行试验的证明。