从此重洋变通途全球著名的那些海底隧道

本刊记者 王丽君

和建设跨海大桥一样,建设海底隧道是人类将天堑变为通途的又一种壮举。在世界范围内,海底隧道的正式建设始于上世纪40年代,而人类建海底隧道的梦想和尝试,却比这个时间还要再早一个多世纪——早在十九世纪的拿破仑时代,当时法国人就设想在英法海峡之间修建一条隧道,并进行了两次开挖,但最后都因技术和战争的原因而搁浅。历经两个多世纪,直到1993年这条隧道才完全贯通,投入运营。

目前,全世界已建、在建的跨海隧道有20多条,主要分布在欧洲、日本和我国香港地区。

英法海底隧道:“一梦200年”的欧洲最长海底隧道

英法海底隧道又称英吉利海峡隧道或欧洲隧道,是欧洲最长的海底隧道,也是世界上海底部分最长的海底隧道,也叫“欧洲隧道”。它横贯多佛尔海峡,起于英国的福克斯通,止于法国的加来,把英伦三岛与欧洲大陆连接起来。

隧道由两段火车隧道和一段工作隧道平行构成,工程总长50000米,仅次于日本青函隧道。它的海底隧道长度为39000米,历时8年,工程耗资约100亿英镑,英法两国政府均不提供公共资金,全部利用私人资本建设,它也是世界上规模最大的利用私人资本建造的工程项目。

英法海底隧道完工后,全天营运,高峰时间可每3分钟开出一列火车,每小时可向两岸各运载4000辆汽车。隧道启用后,伦敦至巴黎的陆上旅行时间缩短了一半,3小时即可到达。据英国铁路当局估算,每年通过隧道的旅客人数可达1800万人,货运量可达800万吨。

这项工程由三条隧道和两个终点站组成。三条隧道由北向南平行排列,南北两隧道相距30米,是单线单向的铁路隧道,隧道直径为7.6米;中间隧道为辅助隧道,用于上述两隧道的维修和救援工作,直径为4.8米。在辅助隧道的1/3和2/3处,分别为两运营隧道修建了横向联接隧道。当铁路出现故障时,可把在一侧隧道内运行的列车转入另一隧道继续运行,而不中断整个隧道的运营业务。在辅助隧道线上,每隔375米,都有通道与两主隧道相连,以便维修人员工作和在紧急情况下疏散人员。

英法海底隧道于1987年12月1日正式开工,造价150亿美元,原计划1993年通车,后延迟一年。修建资金主要来源于国际银行贷款和出售股票,由英法财团承建。隧道使用的客货列车,均由2台机车牵引,每台机车功率为7600马力,平均最高时速为140公里。

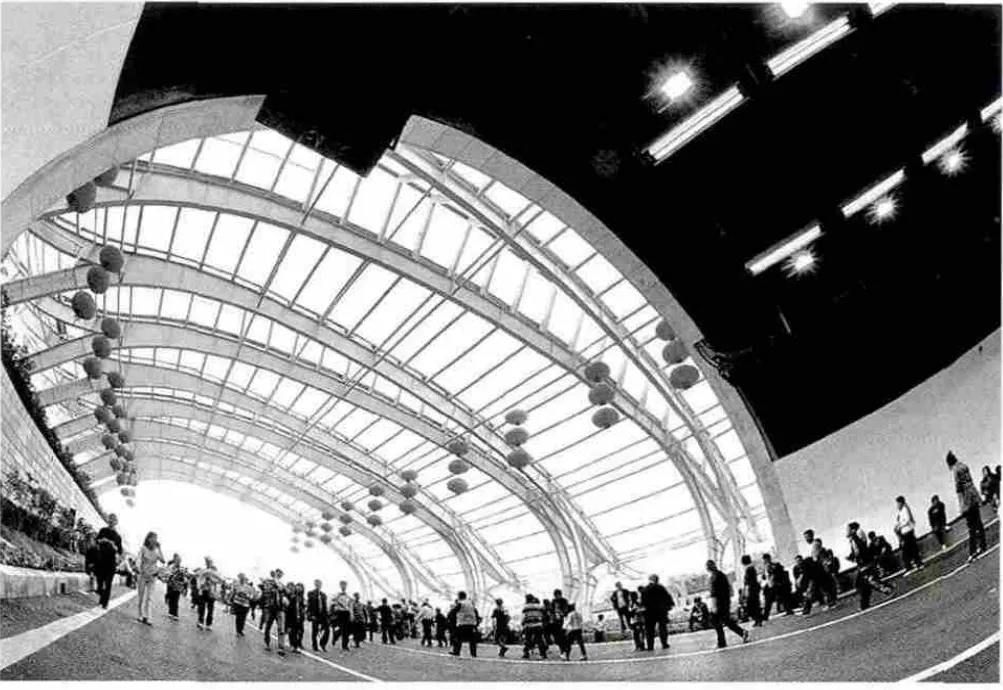

在1994年5月6日的隧道通车典礼上,当时的法国总统密特朗和英国女王伊丽莎白二世在隧道两端——法国的加来和英国的福克斯通,共同主持了盛大的通车剪彩仪式,并在剪彩典礼上发表讲话。密特朗说,两个多世纪的理想实现了,他本人和法国人民都为这一工程的实现而感到高兴。这一工程将促进欧洲统一建设,英法两国之间所做的事不会使欧洲其他地方感到无动于衷。伊丽莎白二世女王说,这是第一次英法两国元首不是乘船,也不是乘飞机来会面的。她希望海底隧道能增加两国人民间的相互吸引力,希望两国继续进行共同的事业。

隧道的开通填补了欧洲铁路网中短缺的一环,大大方便了欧洲各大城市之间的来往。英、法、比利时三国铁路部门联营的“欧洲之星”(Eurostar)列车时速达300公里;平均旅行时间,在伦敦与巴黎之间为3个小时,在伦敦和布鲁塞尔之间为3小时10分。如果把从市区到机场的时间算在内,乘飞机还不如乘‘欧洲之星’快。欧洲隧道还专门设计了一种运送公路车辆的区间列车,称“乐谢拖”(Le Shuttle)。各种大小汽车都可以全天候通过英吉利海峡,从而使欧洲公路网也连成了一体。人们称誉这项工程为“一梦200年,海峡变通途”。

日本青函海底隧道:用24年建成的当今世界最长隧道

青函海底隧道因连接日本本州青森地区和北海道函馆地区而得名,是一座位于日本北部的海底隧道,也是目前世界第一长的隧道(含铁路隧道和公路隧道),穿越津轻海峡底下,连结日本本州与北海道两大主岛,全长53.85公里,海底部分23公里,陆上部分本州一侧为13.55公里,北海道一侧为17公里。主隧道宽11.9米,高9米,断面80平方米。隧道两端各位于青森县的东津轻郡今别町的滨名、与北海道上矶郡知内町的汤之里,沿线通过青森县东津轻郡外滨町和北海道松前郡福岛町。

青函隧道的工期长达24年,共耗资6890亿日元。最大水深140米,最小覆盖层厚100米,采用超前导坑和平行导坑法施工,以便提前探明地质情况并作通风、排水和出渣之用。平行导坑与正洞的中线间距30米,两者之间每隔600米用横向通道连接。由于海底复杂的地质断层和软岩构造,曾出现多次严重渗水事故,其中一次仅排水就用150多天。为此,创造了防止隧道漏水等先进技术。

海底隧道的开凿,使用巨型掘岩钻机,从两端同时掘进。掘岩机的铲头坚硬锋利,无坚不摧。钻孔直径与隧道设计直径相当,每掘进数十厘米,立即加工隧道内壁,一气呵成。为保证两端掘进走向的正确,采用激光导向。在海底地质复杂,无法这样掘进的情况下,就采用预制钢筋水泥隧道,沉埋固定在海底的方法。

1971年主隧道动工兴修时,预算工程的全部费用为8亿3千万美元,后来多次追加费用,估计到隧道竣工,整个工程需用27亿美元,平均每公里5千多万美元。

为确保列车的准时、高速、安全运行,在函馆设指令中心,对列车的运行实施监控,还在隧道内建有两座避难车站和8个热感应点,装有火灾探测器、自动喷水灭火装置、地震早期探测系统、漏水探测器等设备。一旦发生危险,列车可迅速就近驶入避难车站,乘客可通过两侧能收容上千人的避难所或倾斜坑道脱离险境。

青函隧道1985年3月10日贯通。从前用渡轮渡海需时长达4个小时,如今电气化列车经青函隧道通过津轻海峡只要花费30分钟,大大缩短了本州与北海道间的交通时间。

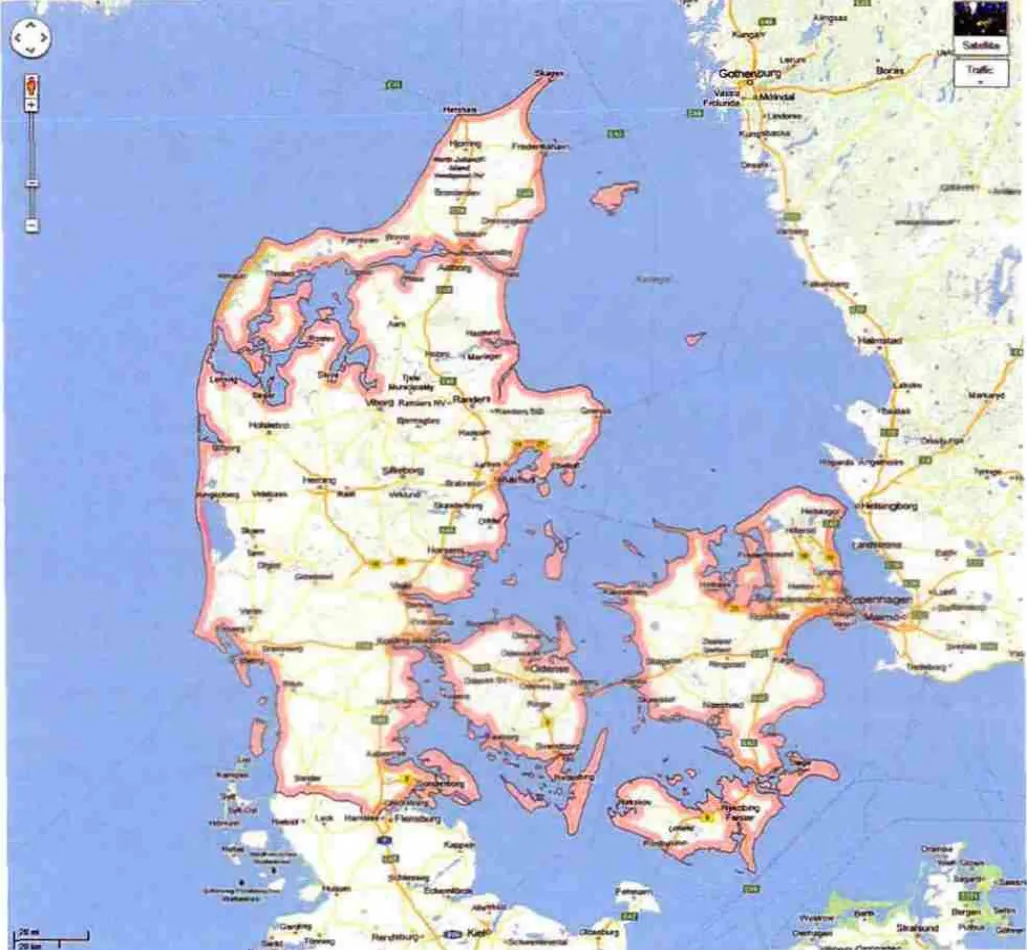

丹麦斯多贝尔特大海峡隧道工程:全世界最大的土木建筑工程

多年以来丹麦人有一个心愿——在斯多贝尔特大海峡下修建一条水下通道,用一条固定的公路和铁路,将西面的菲英岛和东面的西兰岛连接起来。1986 年,丹麦政府决定将人们的愿望变为现实。

斯多贝尔特大海峡隧道全长18公里,其中海底隧道长7.9公里。1988年动工,1995年竣工,是丹麦建筑史上最大的土木工程,也是当前世界三大隧道工程之一。它把丹麦境内的菲英岛与西兰岛、首都哥本哈根连接起来,是连接斯堪的纳维亚半岛诸国与欧洲大陆的最主要通道。

这条海上通道不仅用于丹麦东部和西部之间的客运和货运,也是波罗的海诸国通至北海的主要航线。大海峡隧道连接工程全部竣工之后,海底隧道和海上大桥的运载能力,达到工程竣工前船运的两倍。列车通过海底铁路隧道仅需7分钟,汽车通过越海线也只11分钟,相比轮渡几乎节省约75分钟。对汽车司机和铁路乘客来说,节省了大量宝贵时间。1996 年开始每天有13000辆汽车和200列火车通过越海大桥和海底铁路隧道,行车密度增大了一倍。

该工程对隧道事业的建设和发展具有很大影响,有助于丹麦将公路、铁路交通网贯通全国,也有助于交通网连接丹麦、瑞典和欧洲大陆。斯多贝尔特大海峡连接工程对丹麦影响的重大程度,并不亚于英法海峡隧道工程对英国和法国的影响程度。

斯多贝尔特工程的费用来自丹麦和其他国家的贷款,并由政府提供担保。按1988年物价,该工程的总造价为220亿丹麦克朗(约合人民币280亿元),如果考虑金融和物价上涨因素,总造价为380亿丹麦克朗(约合人民币490亿元)。其中,东面海峡隧道的费用约占28%,桥梁约占34%;西面海峡桥梁约占23%;其余15%用于地面设施、铁轨铺设和斯普罗岛上工程。如果采用造价/人口比的统计方法,斯多贝尔特大海峡工程是当今世界上建筑工程中最大的一个土木工程,比英法海峡隧道要大六倍以上。

香港海底隧道:世界最忙的4线行车隧道之一

到目前为止,香港共有红!、东区、西区三条海底隧道。香港红!海底隧道于1969年9月1日动工,1972年8月2日通车,耗资港币3.2亿港元。隧道全长1.86公里,车速限制70公里。跨越维多利亚港,将九龙半岛和香港岛两岸独立的道路网络连接起来。海底隧道南端出入口位于奇力岛,位于香港岛东区。北端出入口所在的土地位于红!以西,是靠填海获得。

隧道设计为沉箱式,每个箱子都拥有编号,当人们在隧道发生什么意外时,只要知道附近的编号,就能将准确地点通知警察过来帮忙。香港海底隧道是世界上最繁忙的4线行车隧道之一,也是香港最繁忙、使用率最高的道路。其双线双程行车的旧式设计,使隧道的行车流量早于通车10年后已经饱和,往港岛方向几乎每日上下午繁忙时间都会出现交通挤塞。

虽然先后有东区海底隧道及西区海底隧道通车分流,但由于两隧道收费高昂,且地理位置又不及红隧海底隧道方便,故红隧挤塞的情况不但未有改善,而且日益恶化,尤其在周末及假日前夕,有时到凌晨12时仍可见到车龙。2005年,平均每日行车量达121700架次,相比其设计用量80000架次,超出一半以上。因此,政府有意加快研究兴建香港第四条过海隧道的可行性。另外,预期于2016年,东区海底隧道的30年专营权届满后,会由香港特区政府收回管理,挤塞的情况可逐步改善。

平日凌晨时份,红隧仅有的两条管道其中一条会停止使用,以进行维修。剩下的一条管道则会改为双程行车,并会降低车速限制。2001年,红隧曾由于无法在凌晨完成重铺路面的工程,使隧道在上班繁忙时间仍需要单管双程行车,几乎完全瘫痪港岛和九龙的交通,车龙成“十字型”分成东西向和南北向两段,分别由港岛东区的太古城伸至西区的西营盘,以及由狮子山隧道伸至港岛南区。

厦门翔安海底隧道:能抗8级地震+世界顶级施工水平

福建厦门翔安海底隧道是中国内地第一条自主建设的跨海大桥,全长8.695公里。2010年4月26日建成通车后,双向六车道的厦门翔安海底隧道成为了厦门岛第五条出入岛通道,兼具公路和城市道路双重功能,它的建成通车使厦门出入岛形成了从海上到海底的全天候立体交通格局,从厦门本岛到达对岸的大陆端,比原来整整节省了82分钟。。

厦门东通道(翔安隧道)连接厦门市本岛和大陆架翔安区,是一项规模宏大的跨海工程。其中海底隧道长6.05公里,跨越海域宽约4.2公里。设计采用三孔隧道方案,两侧为行车主洞各设置3车道,中孔为服务隧道。主洞隧道建筑限界净宽13.50米,净高5.0米。服务隧道建筑限界净宽6.5米,净高6米。主洞隧道测设线间距为52米,服务隧道与主洞隧道净间距为22米。计算行车速度每小时80公里。隧道最深处位于海平面下约70米,最大纵坡3%。左、右线隧道各设通风竖井1座,隧道全线共设12处行人横通道和5处行车横通道,横通道间距为300米。采用钻爆法暗挖方案修建该工程,是中国大陆第一座大断面的海底隧道,是由我国完全自主设计、施工,对我国隧道建设技术的进步和发展,缩小与世界先进水平的差距。

翔安隧道工程的实施具有地质条件复杂、工程经验少、技术难度高、施工风险大、社会影响大等特点。拥有数项世界罕见难题——世界上覆盖层最浅的海底隧道,最薄处5.7米;行车主洞开挖断面面积达170.7平方米,在世界海底隧道建设史上尚属首例;软弱围岩(俗称烂泥巴)、富水砂层、风化槽群(囊)这些不良地质段规模之大也为世界罕见。

为攻克这些世界级难题,建设者们依靠科技进步,加强地质超前预报,使用传统与创新相结合的办法,因地制宜,安全稳步推进隧道建设。他们采用“地下连续墙井点降水”法,成功穿越630多米的富水砂层;用“全断面帷幕注浆技术”和“注浆小导管技术”,克制了强风化槽的肆虐。

正是依靠自主创新,翔安海底隧道安全性得到了最大程度的保障。其抗腐蚀、抗渗水度均为最高等级,能抵抗8级地震,施工工艺达世界顶级水平,工程质量合格率100%,被交通运输部确定成为全国三大样板工程之一。

据统计,从翔安海底隧道中开挖、弃运土石方约235万立方米,几乎可以将埃及大金字塔塞满。支护用锚杆、钢架、钢筋网、衬砌钢筋等钢材约5万吨,相当于7座巴黎艾菲尔铁塔。

资料链接

世界上最早的海底隧道建成于1942年,是日本在本州的下关和九州的北九州市之间修筑的一条长6.3公里的海底隧道——关门海峡隧道。

世界上最长、最深的沉入式隧道是美国旧金山湾海底隧道,海底部分长达5.8公里。这条隧道共由57段组成,是美国旧金山湾区捷运交通系统的一部分。

世界上海底隧道最多的国家是挪威。挪威有较长的海岸线及大量的峡湾与岛屿,大多数人生活在海岸四周,因此修建了较多的海底隧道。上世纪70年代末以来,已建成约20多座海底隧道,总长约13公里,主要是公路隧道。

“胶州湾海底隧道”是继厦门翔安海底隧道之后我国大陆开工建设的第二条海底隧道,又称“青岛胶州湾隧道”,位于胶州湾湾口,连接青岛和黄岛两地,双向6车道,2011年6月30日正式开通运营。其设计服役寿命为100年,项目总投资32.98亿元。全长7800米,分为陆地和海底两部分,海底部分长3950米。隧道长度排名全国第一、世界第三。该隧道处于火山岩及次火山群地带,覆盖层较薄,断裂带密集,共穿越18条断层破碎带,断面最大跨度达28.20米,最深处位于海平面以下82.81米。