汪宁生中国民族考古学的创建者

孔令远 李艳华

青少年时期历经磨难

终踏学门

汪宁生先生1930年出生于南京,其父汪寿龄供职于国民政府经济部商标局。1937年抗日战争爆发,其父随机关西迁重庆,他随母返回江苏省灌云县板浦镇老家。1938~1941年,祖母率领全家为避日寇,辗转逃难于灌云县农村各地,历尽颠沛流离之苦。期间他曾入私塾读书,塾师以《论语》《孟子》《古文观止》等为古文教材,并开设英文课程。汪宁生长大后能阅读中国古籍并涉猎英文书,有赖于幼时打下的较好基础。1942~1944年,他就读于灌云县初级中学。抗战八年之中,由于生活困苦,全家十余人自祖母以下死亡者共七人。1946年7月,汪宁生考取国立社会教育学院附中(后改名江苏省立丹阳中学)高中部。这年其父由重庆复原回宁,母亲亦由灌云迁来,全家始得团聚。1949年6月,汪宁生进入中共苏南新闻专科学校,经短期培训后,即被派往无锡农村工作。1950~1951年又因患肺结核回南京休养治病。1952年10月起,在华东水利学院(今河海大学)任职员。1954年考取北京大学历史系考古学专业,1959年大学毕业。

1950年代之北大,虽历经多次政治运动,尚还存有以科学方法整理国学之余绪,历史系聚集了众多著名学者,专职教授有向达、邓广铭、张政娘、商鸿逵、齐思和、苏秉琦、宿白、阎文儒等,兼课教授有夏鼐、唐兰、聂崇岐等。大学五年在老师们教诲熏陶下,汪宁生初识读书门径,略知治学之乐。

分配西南

创建中国民族考古学

1960年初,汪宁生留北大担任苏秉琦先生“秦汉考古”课助教一学期后,突然接到系里通知,令其报考“隋唐史”研究生。有慨于个人对工作及专业毫无选择的自由,遂以“交白卷”方式表达无声的抗议,当时成为北大一大新闻。在被领导训斥、群众批判之后,汪宁生被分配去中央民族学院历史系,同年5月起赴四川茂汶、大凉山、黔西北、滇东北调查。

初来西南时汪宁生并不安心,觉得生活艰苦,而且工作没有收获,感到学非所用。有一次他读了顾颉刚先生抗战期间在昆明写的《浪口村随笔》(即后来出版的《史林杂识》),顿觉豁然开朗。既然顾先生能用少数民族的习俗,考证一系列古史上的问题,提出新颖的见解,自己现在常年生活在少数民族之中,接触的材料更多,为什么就不能用这些民族志材料来研究考古学上的问题呢?那样的话,自己现在所做的民族调查工作就不仅不违背自己研究考古学和中国上古史的夙愿,反而会大有助益。1961年,汪宁生结识了同在民族调查组工作的妻子王云慧,当年9月至1962年,先后在云南大理、丽江,中甸、德宏和永胜县调查。1963年1月,他回到中央民族学院,开始大量阅读国外人类学著作。

此时汪宁生深深感觉到,要想做好民族调查工作,搜集到真实可靠的资料,不但要具备丰富的民族学基础知识,还要掌握科学的调查方法,特别是对自己研究考古学和古代史有用的资料,而自己缺乏这方面的训练,因此,每当回到北京,便设法“补课”,搜集民族学方面的中英文图书,学习民族学基础知识及调查方法。当时中央民族学院集中了民族研究领域中著名学者潘光旦、费孝通、吴文藻、林耀华、闻宥、马学良、傅乐焕诸教授,他不时请教,获益良多。1964年5~7月,他带领学生赴西双版纳实习,开始调查傣族制陶问题。同年10月,由北京调云南省历史研究所任职。

1960年代初,汪宁生已连续在《考古》、《文物》等刊物上发表了自己第一批调查研究成果,引起了同行的注意,也提高了自己治学的兴趣。

汪宁生曾对笔者说,他对离开北大分到中央民族学院,后来又“发配”到云南工作,一点也不觉得遗憾。正是有了考古学和民族学两方面的学习经历,才使他拥有开创中国民族考古学的有利条件;也正是由于长期在西南民族地区做田野调查,才使他有机会比别人更接近少数民族,掌握了较多的民族志资料。

艰苦野外调查屡有奇遇

在那个特殊的年代,田野调查过程中自然充满了辛酸和困苦,但也有无限乐趣。

他在1960年6月8日的日记中写道,“这几天饥一顿,饱一顿,常挨饿赶路。从盐塘动身时,购得黄豆一斤,请老乡炒熟,饿时抓吃。连日行路,少见行人,万山寂静,只有自己及一小孩,不免心生恐惧。然而山景甚佳,空气清新,又令人陶醉。归途过一片山林时,有蝴蝶成群飞舞,绵延约两百米。行走其间,蝶群扑面,诚为难遇之奇观。”或许正是由于在枯燥乏味的访古路上有了这些美妙惬意的瞬间,才给了汪先生继续走下去的勇气和力量。

考察途中经常险象环生。1960年8月12日,汪宁生搭乘路过威宁至镇雄的客车来昭通,途中车子差点坠崖。同一年的9月4日清晨,他沿着金沙江边小路步行,该路宽不过尺余,上有沙石,且向外倾斜,稍一滑足便会坠落江中,险恶处只好连手带足爬行而过,或坐于路上,两腿下悬,双手撑地才得以过去。

1965年1月起,他开始在滇西南进行长期调查,期间发现了沧源崖画,实地考察了基诺山“长房”。这时他开始确立了一生的治学方向,那就是搜集和利用民族学资料来研究考古学及中国古史的相关问题。

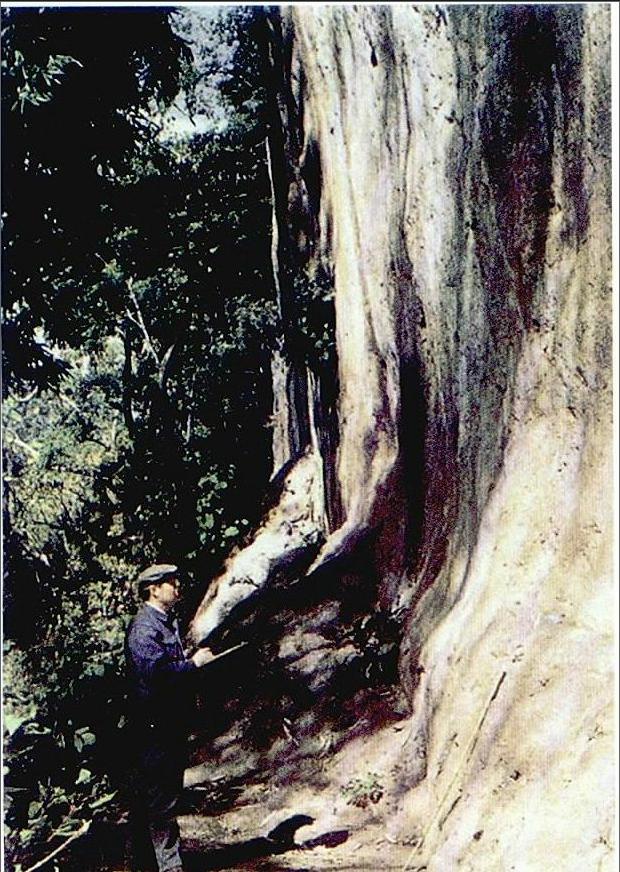

发现著名的沧源岩画是在1965年1月20日。他听当地人说附近崖壁上画有人像,百姓说是仙人显灵,常去祭拜。于是问清方位及距离后便动身,抵达山脚后,发现上山无路,灌木丛生,同行的当地人“老五”以长刀砍芟,始得前行。爬山约半小时后,他突然发现一片垂直光滑的崖壁横在眼前。走近一看,崖壁上布满红色图形,有人有牛,还有其他动物,人们用弯弩射猎,形象逼真,画风古朴生动。有画的崖壁长约30米,站立其下,仿佛置身于伟大的“画廊”之中。奔走数年,汪宁生终于在云南发现一处极有价值的文物古迹,这让他尤其感到欣慰。

西南边陲各民族奇特的生活方式、民俗风俗,调查过程中的历险、艰辛和趣事,以及当时调查工作所留下的时代烙印,为他开启了一扇了解、感受那片神奇土地的窗户。他日记中的描述多幽默诙谐,表现出的机敏和智慧,常令人忍俊不禁。endprint

1965年3月,汪宁生在小马散调查该寨头人奴隶等事。谈话结束后,他与乡亲围火吃饭,有人突然在黑暗中用弩对准房梁一射,一只硕鼠应声而落。众人急忙剖腹连毛放火塘中烧熟,分而食之。女主人在“木拉”中盛满饭,以一只老鼠腿插入饭中递给他,他再三婉拒,主人及众客都面露不悦。正在此时,从外进来一人,有饭而已无鼠。他急中生智,连忙将老鼠腿插入他饭中,说这是他应得的那份,大概合乎佤族礼仪,惹得众人大笑,总算免去吃鼠之苦。

到1967年,汪宁生开始搜集云南考古发现的资料,写作《云南考古》。然而1968~1971年,又被下放到弥勒县五七干校,并被发配至泸西县“插队落户”。在泸西务农期间,稍有自由,他开始翻译《事物的起源》。1972年5月,他调入云南省博物馆。1973年3~5月,因博物馆工作需要赴德宏地区搜集民族文物,趁机继续做民族调查。1974~1975年,他与顾颉刚先生通信,以民族志印证古史文章寄上请教,顾先生回复信中勉励有加,由此他治学信念更为坚定。1978年7月,汪宁生第二次前往沧源调查崖画。并于1979年10月调入云南省民族研究所,同年11月赴大凉山调查;1981年前往调查永德县利米人;1982年继续调查傣族制陶问题,并第三次调查沧源崖画;1985年10月,前往大凉山继续调查“羊骨卜”,以此复原古代占卜习俗,并有颇多新发现。

走出国门开展学术交流

1983年9月,汪宁生获美国卢斯基金会资助赴美访问一年,任宾夕法尼亚大学客座研究员,期间应邀赴哈佛大学演讲。自此,他逐步走向国际学术舞台,先后赴澳大利亚、英国、加拿大、意大利、荷兰、挪威、克罗地亚、东南亚等地访学或讲学,发表了《云南崖画》《仰韶文化葬俗和社会组织研究》《云南青铜器上所见之古代族群》《中国西南地区少数民族文化的保存和发展:民族生态学的研究》《中国西南高地早期政权之形成》《傣族制陶的民族考古学研究》《中国西南高地上一个被人遗忘的土著政权》等论文或演讲。并应聘为美国宾夕法尼亚大学、华盛顿大学、德国海德堡大学、挪威奥斯陆大学和特罗姆瑟大学的客座教授,美国费城人类社会问题研究所荣誉研究员。期间还走访了加拿大的平原印弟安人、易洛魁印弟安人及爱斯基库人保留地及居住区,参加挪威奥斯陆大学人权研究所研究项目,与挪威友人H.勃克曼合作翻译明清碑刻中之习惯法资料。

1990年开始,他对历年利用民族志资料研究中国古史心得,写成短文札记,以“古俗新研”专栏形式,先后在内地和港台报刊上发表。直至年届耄耋,仍笔耕不辍,2014年1月,四卷本的《汪宁生集》由学苑出版社出版发行,共收论文集、专著、日记等11种,四百万字,是先生一生学术成果的结晶。

访学多年,对于西方汉学研究者,他认为,既不能把西方汉学家神化,但也要看到,西方汉学家有几个特点值得我们重视:第一他们可以几十年全身心地投入研究,没有外界干扰;第二他们大多具有全球的视野,研究中国的东西不是就中国论中国,而从全世界的角度,并且和其他学科联系起来看。比如他们研究道教,就觉得道教思想蕴含有很多生态学的原理,反映很多古人对待自然的态度。所以我们对待汉学应当像对待其他学问一样,用平视的态度,汉学家的研究成果我们要不遗余力地收集和利用。做一个学问家和思想者

2006年5月,汪宁生被云南民族大学聘为民族研究首席科学家,恢复编辑、出版《民族学报》。2010年11月,他赴清迈、清莱及金三角开展口述民族史工作;2012年,组织民族研究中心人员赴广西、贵州等地开展口述民族史的调查和整理工作;2013年,组织民族研究中心人员对中国南方古代生态碑刻资料进行整理和研究。年过80,依然在培植新人。今年1月25日,先生收到刚刚印出的《汪宁生集》新书,翻看两日,终因体力不支,于1月30日住院治疗,2月1日不幸病逝,享年85岁。

正如陈寅恪先生在评价王国维的学术成就时所云:“自昔大师巨子,其关系于民族盛衰、学术兴废者,不仅在能承续先哲将坠之业,为其托命之人,而尤在能开拓学术之区宇,补前修所未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示来者以轨则也。”

王国维先生首先创立和提倡著名的“二重证据法”,力主纸上材料与地下材料相结合,经史之学与古器物、古文字之学相结合,西方学术观念与我国传统学术观念相结合,不屈旧以就新,亦不绌新以从旧,并身体力行实践之,成绩斐然,声振学林。由王国维的成功治学经验可看出:治学贵在创新,贵在开拓新的研究领域,这具体体现在:一掌握新方法,二拥有新材料,三提出新问题、新观念,从而形成新的理论体系。

汪先生所倡导的以民族志材料与考古学、古代史材料加以类比、相互印证的方法,自称为“三重证据法”,甚至是“多重证据法”(见《古俗新研》自序),是一种新的研究方法。现实生活中的许多现象,本是人们司空见惯的东西,向来不为学者所重视,然而汪先生却从这些普普通通的生活情景中,找到了它们与古代重要宗教礼仪制度的联系,从而复原了古史的真实面目。这些民族志材料本身并不新,但将其与考古学材料相类比,解决古史和考古学中的相关问题,就成了崭新的材料,而这种以今例古的方法,也成为新的治学方法。

他在调查过程中有意识地从“活的社会”中搜集和积累有助考证古史的有用资料,针对中国古史中长期聚讼的诸多疑难问题,如明堂、阴阳、八卦、耒耜、耦耕、媵、分胙、献帛、左衽等进行专题研究,且常常能得到与前人不同的合理解释。除上述古代社会、宗教、礼俗等重大问题外,他的调查还涉及日常生活、远古技术及古器物用途等前人不甚注意的方面。这些“小问题”看似繁琐零碎,但对于复原古代社会生活而言,却是必须要了解清楚的。

学问贵在创新,汪先生的座右铭是“惟陈言之务去,发前人之所未发”。他之所以能够做到这一点,在很大程度上,得益于他所采用的新方法和用来考证古史和考古学问题的民族志新材料。

对民族考古学在中国的发展前景,汪先生充满信心,他曾三次撰文探讨民族考古学的学科定位和理论方法,致力于结合西方民族考古学理论,构建我国的民族考古学理论体系。他认为:“民族考古学不仅可扩大考古学的研究领域、解决史前社会和古代社会中一些单凭物质遗存本身所不能解决的问题,还可抢救和补充记录过去民族学者很少注意的材料,大大丰富民族志档案,而且通过探讨物质遗存和社会组织,人类行为之间关系这类问题,对人类学本身的理论也有新的刺激和建树。”

李泽厚在评价近世中国学风时说过“思想家淡出,学问家凸显”。而汪宁生却似乎是个例外,一方面,他以擅长考据而著称,对铜鼓、对云南各种青铜器、对石器时代各种工具、工艺技术、甚至对甲骨文、金文都曾结合民族学进行过精深的考证研究;另一方面,他又勤于思考理论问题,诸如通过对人类社会进化理论的思考,他提出,母系社会并不一定在各地都存在过。

身处在这个浮躁的时代,先生有时也会流露出淡淡的无奈。50多年转眼而过,为寻找崖画露宿荒山,为探访彝家险坠大江……毕生精力投在云南,却越来越少人认真阅读学术著作。每念及此,就怅然若失。但当回忆起调查期间,自己得以遨游西南大地,饱览奇异景色,接触不同文化,并常能获新的材料,得以破解古史疑团,便又感到无限欣慰,觉得此生并未虚度,可以无怨无悔。

(责任编辑:孙秀丽)endprint