突破与珍视:现代公益的理念认知

安娜青,崇维祥

(1.中共宜兴市委党校,江苏 宜兴214206;2.南京大学 社会学院,江苏 南京210023)

中国公益慈善表现及其所运作于其中的中国公益慈善场域不良氛围,有一部分要归咎于部分中国公益慈善理念的落伍。汶川地震后的全民动员,公益慈善逐渐在转型中国成为一个引人注目的领域。作为转型一部分的公益,也正经历着由传统慈善向现代公益的转型[1]。公益事业的迅速发展并没有掩盖其正处于初级阶段所呈现出来的公益理念上的困乏、落伍。同时,公益在中国又被寄予“第三部门”式调整社会资源配置、达至社会公平的作用,形成过高的期待。公益成了人人关心也充满争议的一个领域。关于现代公益慈善的本质及其应该发挥的作用,并未形成清晰的认知和共识。现代化所带来的结构性变化使得传统慈善理念下的公益之路狭小局促。所以我们需要正视中国传统慈善理念的局限,理解现代公益慈善的本质和作用,才能在突破中实现传统慈善向现代公益的转变。

一 中国人传统慈善的局限:“关系慈善圈”理念

“恩赐”、“施舍”是中国传统慈善观念中经常被涉及到的一种价值观,它表明了慈善发生的常规形式:施舍的人和受善的人在等级的赠予权力导向私人关系之上。如上海市的一项调查显示,90%以上的捐款人认为捐款就等同于施舍,捐款就必须让受惠人知恩图报[2]。

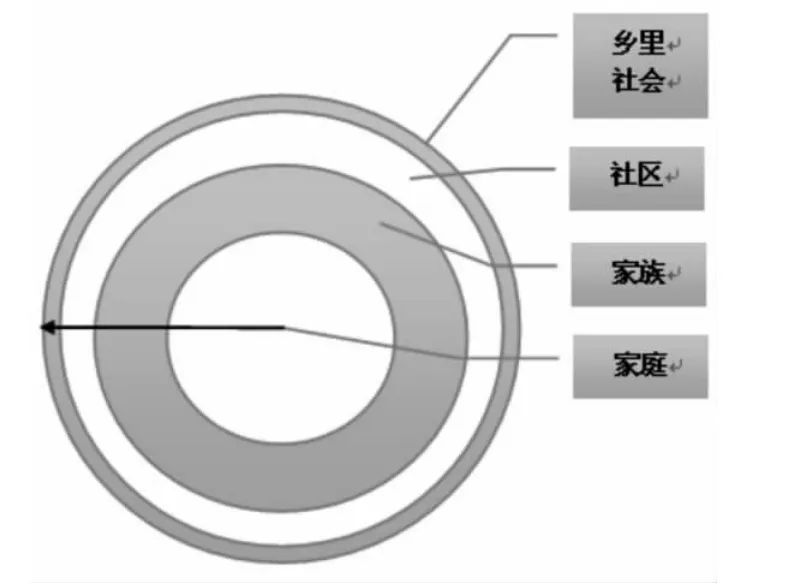

这种观念来源于中国传统社会关系结构下形成的慈善传统。传统中国人是生活在“差序格局”的关系系统中,家庭、家族、社区、乡里是其生活的社会经济环境。为了适应社会经济环境,传统中国人发展出一种家庭主义和小群体本位的慈善交换圈,以关系为链接和边界,中国传统慈善很少突破这一边界。有关对传统海外华人公益慈善的研究也证明了这一点(如图1),个体赠予协助的对象具有由内而外的层次性,各个圈层的半径的大小代表慈善的赠予的机会、可能性和多少等由内向外依此递减,左侧的箭头所示的半径就是慈善的半径。慈善成为在一个人以小圈子形式向其圈内人提供货物、时间、技能、和金钱等[3]。中国捐赠的一个重要特点是强调关系,具有使用非正式的捐赠、汇款,以及追求教育领域内的捐赠等特征[4-5]。正像是HO 所表述的那样:“捐赠首先是主要以提供家庭所需为中心,然后才是族群社区,然后才是超越以上层面的主流社会。大多数捐赠采用汇款和社区捐赠圈的形式。”[6]脸、信仰和求得宽恕被概念化为中国慈善事业的关键因素。中国的这种传统慈善是以个人或者家族为基础给予财物、服务和互助等,解决其生活圈内部的问题。

图1 中国传统慈善圈模式图

所以,慈善的发生是个人直接发生关系,面对个体困境直接给予施舍,它并不需要组织的存在,所以中国传统慈善中并没有常设性的组织加以使用。传统慈善观念中内涵着一种象征不平等的“赠予权力”观念。“受助”不是“受助者”的“应得”权利,而是一种恩惠,受助者必须对帮助者感恩戴德。

二 正确认识现代公益慈善的本质和理念

而现代公益慈善理念即西方意义上的慈善理念主要是抽象面向外群体的机构化的公益,即通过获得社会资源的社会机构的专业操作来解决社会中的贫困、公平等问题。显然,从差序格局中个人行为慈善圈走向面向整个社会的机构化公益,是需要一定的时间和文化空间为前提的。秦晖认为这种现代公益是社会现代化的一种表现,是在西方政府、市场发育到一定程度发现并不能解决所有社会问题的时候所形成的一种自下而上的志愿性组织追求公益的形式[7]。公益不再是一种简单的善的施舍,而是一种社会自主解决社会需要的事业追求。所以,公民的社会责任意识、公共意识和人权意识等现代社会价值成为它的理念组成部分。在这些观念中,互助不再仅仅是直接某个个体的行动而是群体性行动:救助不是以个人恩赐的方式直接给予他人,而是通过一定的社会公益机制(如各类基金会或慈善组织)间接地到达他人手上,而接受帮助则是现代社会中困难群体“应得”的基本权利[8](如图2)。

现代公益慈善的兴起是随着西方新自由主义的兴起、福利国家的改革,社会两极分化日趋严重,社会财富迅速集中在少数人手中和媒体的力量的结果。世界范围内,公益慈善变得如此流行和被关注,也是新近的成果。它被作为民主福利国家的改造的必要条件,作为市民社会和社会资本而加以讨论。这种情况的成因是多方面的:福利水平的下降,公众对非政府组织的信任和兴趣的提高,私人积累了前所未有的财富等等。这在某种程度上是美国慈善帝国主义范式在世界范围内的成功。

图2 现代公益运作及理念图

慈善在西方已经成为一种全民的生活方式,成为一种志愿性群体行为。拥有全民公益慈善的氛围。比如,在2009 年和2010 年所有英国成年人中,每月大概有56%的成人给慈善机构捐款。每次捐赠平均值为31 英镑;范围从最低收入的1/4人口的平均25 英镑至最高收入的1/4人口的53 英镑之间[9]。但是,公益慈善自古都在发挥着拾遗补缺的作用,其他过多的期望都是一种美好的想象。传统慈善只能是在特殊时期为一些特殊对象提供一些有限的照料与资源。即使到了现代公益阶段,虽然其可服务的对象有所扩展,它的作用也没有获得太大的扩展。现代国家与社会关系中,公益所能起到的作用也只能是一种润滑剂和改良剂。现代公益由于其资源的状况和运作机制完全实现不了第三次分配的效果,它替代不了政府和市场在资源分配中的作用[10]。而且,精英公益的作用对象也并不像人们通常所期待的那样。精英公益所发挥的作用更多是满足自己的需要而非穷人的需要[11]。我们应该注意我们对公益慈善所能达到的要求和期待。慈善可以让我们实现人的完善和提高生活质量,但它可能不是我们想要的公共政策方式。

更重要的是,要认识到企业家慈善家通过公益慈善获得的“权力”①才是其进行公益慈善相关财富决策的基础,两者不可分离。理解企业家慈善的最本质方式是:已经成功的企业家运用他们的权力去积累更多的权力,扩展他们的社会和政治影响力,增加他们依照自己的意愿形塑社会的能力,以此形式来做出改变世界的努力。它强调的是企业家的创造和积累过程而不是其分配的过程,那些已经赚了很多钱的企业家,现在回馈社会从而作为企业家成为慈善家。

企业慈善家很少会由于公益慈善而放弃商业行为,而是两者兼顾。公益慈善家的公益慈善行为是对未来的投资,通过投资,他们可以直接获得在文化、社会和象征资本上的回报,也有可能间接的获得经济回报。公益慈善同时是一种资本转换和资本积累的方式。所以,企业家功利性的目的不应该成为人们道德谴责的对象。而面对企业家公益慈善,人们更应该尊重企业家本人的理性选择。

其实,公益慈善最本质上展现的是精神和道德信仰的力量。它的最大价值来源于善意而非支票。慈善是一种德性,是一种为公众谋福利的行为,已拓展到社会生活的方方面面,不能简单地认为是一种救助救济行为。公益慈善最大的效用就是其能够实现“善意”表达的价值性。公益慈善是一种志愿行为,也正是这一精神价值给予了其存在合法性和必要性的最佳说明。志愿原则告诉人们,爱心的表达是一个人在其意愿的基础上,根据其自由意志所作出的选择,它既是公民的一种道德义务,更是公民的一项重要权力——对自己的财产自由处置的权利。每一个人对当事人的选择都应该是尊重的。我们可以不同意其自愿支出的内容(比如支票数额的多寡、捐物还是提供服务内容等),但是我们应该尊重并捍卫每一个人自由选择的权力,赞美每一个人拥有的利他的公益慈善美德。从这一点上说,公益对每一个个体而言,都是一种量力而行的真心奉献。而道德绑架,是一种赤裸裸的舆论强捐行为,这和任何强捐行为都具有同样的性质,都不可避免地要受到道德伦理的谴责,无论这种行为的口号有多么高尚。任何公益行为都值得赞扬,在道德的天平上都是相等的。

三 现代慈善理念的培育

为了实现现代公益理念,我们必须要突破传统慈善理念的局限,正视、把握现代公益本质及其自身的规律性,更要立足于中国的传统与现实。只有这样,我们在能不但改善和提升国人的公益慈善理念,同时在现代公益理念的指导下展开有效的现代公益实践,发挥现代公益作用,更好地实现公共利益。

(一)批判地吸收中国传统文化中的慈善资源

公益最本质的价值是通过群体行动表达一种社会价值的追求,表明大家相信通过志愿性的行动可以帮助社会问题的解决和弱势群体生活的改善。这种“善”的价值和愿望植根于中国传统优秀文化之中。处于转型之中的中国公益,必须要批判性地吸收中国传统文化中的慈善资源,去其糟粕,取其精华。对于传统慈善理念的批判性挖据,在学术界已经取得了丰富的成果,此处不再赘述。

由于符合现代公益的中国传统慈善理念植根于中国传统文化,所以更易被我们接受和理解。而当前所要做的最为迫切的就是大力宣传与推介这些评判性成果,让更多的慈善公益参与者、关心者形成自我反思性实践。同时必须大胆借鉴和吸收人类文明发展过程中,特别是对西方成功实现现代公益产生助益的有价值的公益理念,在比较借鉴中融合,才能将传统的慈善伦理提升为现代社会的公益伦理。

(二)培育社会组织,培养公民的公共精神

现代公益的行动主体是公民自下而上所形成的社会组织,所以实现现代公益理念,首先需要大力培育构建中国的公民主体意识载体——社会组织。随着中国社会治理模式的转型,社会组织建设已经被国家、社会提上议事日程。不可否认,我国的社会组织建设现在仅处在起步阶段,但是,随着国家的大力推进,社会的急切需要,中国的社会组织正如雨后春笋般迅速发育。在构建社会组织的过程中,我们要注重对社会组织理念价值的追求和培育。帕特南认为这些核心价值具体包括:公民的参与;政治平等;团结、信任和宽容[12]。

具有公共精神的现代公民成为公益资源、服务的供给基础。所以我们强调现代公益的推进过程中要重视公民教育的重要性。在今日中国社会整体呼唤公民权利的大背景下,公民教育也要强调公民义务和公民价值追求,将社会责任意识、公共意识和人权意识等融入现代公民人格中。具有公共精神的公民会自觉主动参与社会公共生活,关心他人利益和公共利益并勇于维护自身正当利益,现代公益就会自然成为其日常生活方式,现代公益的理念也就水到渠成。

(三)降低期待,给中国企业家一定的时间和空间

对精英公益行动特别是作为经济精英的企业家的公益行为在中国社会备受瞩目但又充满争议。捐多少和如何捐献都会引起争论,甚至被钉在道德十字架上。国人对企业公益慈善行为的期待必须放低,给企业和企业家自愿努力提供一定的时间和空间。公益慈善作为一种价值追求,是需要一定的心理准备和社会要求的。而处于转型期的中国,这种心理准备和社会要求才刚刚显现。企业的慈善捐赠并不像有些学者所述的那样,从传统中国慈善文化、企业慈善捐赠的社会责任已经成为受到西方理论界和企业界普遍共识的影响和中国现实需要三个条件的存在出发,就可以认为中国企业的慈善捐赠必然会发生。这只能作为影响因素,而不能成为一种行为逻辑。

中国企业家是转型社会中的新晋精英,缺乏榜样和教养的规训。但是炫耀是一种本能,是一种强烈地被承认的渴望,以金钱为标准的物质使其获得某种比较优势的权力是最为简单的方式。所以他们会对作为“趣味”的外在标志的物质条件拥有脉冲式的冲动。中国已经成为奢侈品全球消费第二的国家,除了“崇洋媚外”的站在“外围者”的解释,还有一个很重要的方面就是奢侈品可以被看做是最具代表性、最通用的表达自我社会地位的标志。公益慈善,作为一种比较和社会地位确认的内在标准,则是最近才出现的被部分企业家所接受的作为寻求社会认可的一种追求。由于缺乏内在标准的传统和体验,如西方的贵族、家族气质修养和中国传统的士绅风度,精神贵族不可能在一代人身上实现,它除了物质的投入,还需要文化资本的注入。而文化资本效用的发挥是需要规训的实践。

目前状况下,即使中国企业家愿意,他们的公益空间也是极其有限的。国家的作用范围对民间公益慈善具有强烈的影响,决定了公益可能存在的空间和形式。中国在强政府的情况下,不会允许任何富人和社会组织形成对社会的实质性治理能力,来消弱自身合法性的基础。由于历史的和意识形态的原因,中国政府更是对社会组织的发展充满警惕。社会组织的合法化也是最近几年才刚刚出现的趋势,并且是对不同性质的社会组织实行不同的管理方式和态度。康晓光和韩恒通过考察国家对多种社会组织的实际控制,发现政府为了自身利益,会根据社会组织的挑战能力和提供的公共物品,对不同的社会组织采取不同的控制策略,国家利用“非政府方式”,在新的经济环境中,对社会实行全面控制、为社会提供公共物品的新体制[13]。国家意识到可以利用各种社会组织提供公共物品的能力,所以便允许某些类型的社会组织存在,并使其发挥“拾遗补缺”的作用。但是国家不允许它们完全独立于国家之外,更不允许它们挑战自己的权威。

而目前中国公益慈善面临的最为重要的现实就是,缺乏现代公益的载体——公益组织。虽然近几年公益组织获得了迅速的发展,但是具有影响力的仍然是少数。原有公益慈善组织大多是官办,这些组织难以激起企业家的捐赠等公益热情,更多的是这些公益行为只是作为一种赚取政治资本的过程。所以,对企业公益慈善行为的期待必须放低,给企业和企业家自愿的努力提供一定的时间和空间。要用现代公益慈善理念去看待企业家的公益慈善表现,更多地给予理解、肯定和支持。在一个宽容的、存在基本共识的舆论环境下才会给企业慈善家的生成提供良好的条件。严苛、陈旧的道德谴责,只能消解企业家做公益慈善的热情。

四 结论

中国的公益慈善正处在由传统慈善向现代公益事业转型的时期,转型中理念的模糊、冲突和矛盾是不可避免的,所以中国公益目前出现的各种争议也是以这些模糊和冲突为基础。通过分析这两种理念的基础和现代公益本质与作用,我们发现现代公益的成功实现需要我们扬弃传统慈善理念,在突破与珍视中培育现代公益理念。

注释:

①这里的权力(power)并不是韦伯意义上一方不管其意志上是否愿意而对另一方提出强制性要求的能力,而是按照自己的意愿能自主地做出的改变、形塑良好社会的能力,它不仅指企业家具有改变的力量和能力,也指他们具有做出、促进改变的努力的合法性。

[1]王守杰.论慈善事业从传统恩赐向现代公益的转型[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2010(1):74-77.

[2]李骏.慈善募捐与救助的一般数据特征[M]//上海市慈善基金会.转型期慈善文化与社会救助[M].上海:上海社会科学院出版社,2006:73.

[3]MENKHOFF T.Business on trust-Chinese social structure and non-contractual business relationships[J].Sociologus-A Journal for Empirical Ethno-Sociology and Ethno Psychology,1995(45):59-84.

[4]TAN H H,CHEE D.Understanding interpersonal trust in a confucian-influenced society an exploratory study[J].International Journal of Cross Cultural Management,2005,5(2):197-212.

[5]TONG C K,YONG P K.Personalism and paternalism in Chinese business[M].Chinese Business.Springer Singapore,2014:63-76.

[6]CHAO J.Asian-American philanthropy:expanding circles of participation[J].Culture of Caring:Philanthropy in Diverse American Communities,1999:191-253.

[7]秦晖.政府与企业以外的现代化[M].杭州:浙江大学出版社,1999.

[8]高红,窦正斌.中国社会现代慈善理念的匮乏与培育[J].东方论坛,2007(6):114-119.

[9]ROGER B.What else should I support? an empirical study of multiple cause donation behavior[J].Journal of Nonprofit&Public Sector Marketing,2012(24):1-25.

[10]方长春,陈友华.向死? 向生? 中国公益观察2012[M].北京:中国社会科学出版社,2012:204-222.

[11]JOAN R.The third sector as a protective layer for capitalism[J].Monthly Review,1995,47(4):171-189.

[12]罗伯特·帕特南.使民主运转起来[M].王列,赖海榕,译.南昌:江西人民出版社,2001:100-101.

[13]康晓光,韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].社会学研究,2005(6):74-89.