新疆经济增长区域差异及空间格局演变分析

冯朝阳

(新疆财经大学 经济学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

新疆地处西北边陲,是我国向西开放的“前沿阵地”,从地理位置上来看,新疆地处欧亚大陆中心,是丝绸之路经济带的中心区域,也是我国扩大内陆沿边对外开放水平的重点对象。从经济发展角度来看,新疆由于历史、地理及自然条件的原因,经济总量虽居于靠后的位置,但是其增长率一直处于我国内地省份的前列,同时也是西部地区经济活动较为活跃的省份之一。然而,改革开放以来,尤其是西部大开发以来,新疆整体经济实力不断提高,发展势头良好,但由于资源禀赋、政策倾斜及区位因素等影响,新疆内部各地区之间的经济差异在空间上呈现出了不均衡发展及不平衡性特征。

非均衡发展理论的确让我国开创性地摆脱了一穷二白的落后面貌,适度的不平衡确实会使得“热点地区”活力增加,1950年,Perroux提出的增长极理论对此进行了很好的诠释,他认为经济增长首先由存在比较优势的地区率先发展,形成极化区域,然后通过扩散效应向其“外围“扩散[1];1958年 Hirschman亦提出了“不平衡增长理论”,其也认为发展中国家应该集中有限的资源在有条件的地区有限发展一部分产业以带动其他地区发展[2];1990年,Krugman首创性地将地理区位因素引入到研究区域经济学之中,丰富了区域经济差异的研究方法,进而推动了新经济地理学的发展[3]。因此,区域差异是经济增长过程中不可避免的一种现象。刘晏良等[4]通过收敛性分析以及泰尔指数测算认为新疆除乌鲁木齐市和克拉玛依市之外的12个地州经济差距在不断增大;韩春鲜等[5]利用标准差和泰尔指数对新疆区域经济发展进行研究,其认为新疆空间差异呈增加态势,北疆、东疆及南疆内部差异也在扩大,而南疆差异扩大是全疆经济增长差异扩大的主要原因;沈蕾等[6]利用变异系数及标准差测度了新疆14地州层面的经济差异,结果表明了新疆克拉玛依地区远高于其他13个地州(市)。蔡文春等[7]通过集中指数和不平衡指数测度并得出了新疆内部区域差异是显著存在的,而后又分析了新疆“点轴面”之间的差异也是显著存在的。

新疆作为我国向西发展的桥头堡,对于建设新丝绸之路经济带、带动西部经济发展意义重大,但以往对新疆区域差异的研究主要集中在单指标上,并且研究主要集中在新疆三大地区和14地州(市)的层面,本文基于全疆—三大地带—县级(市)单位这一研究路径,采用加权变异系数、基尼系数、泰尔指数,并运用空间中心坐标方法及区域分离系数这一综合指标,对新疆经济格局进行静态与动态的分析,并得到了一些新颖及有益的结论。

一、研究方法及数据来源说明

(一)研究方法

变异系数、基尼系数及泰尔系数能够从时间维度解释区域经济发展差异、刻画区域差异的演变趋势,以泰尔指数为基础演变而来的区域分离系数与空间中心坐标法则可以从空间的角度来描述区域经济差异的空间变动趋势。力求利用多样化的指标体系对所得结果进行相互印证,以期能够比较全面地展现所研究地域内的空间异质性以及区域经济发展差异的空间依赖性等情况。

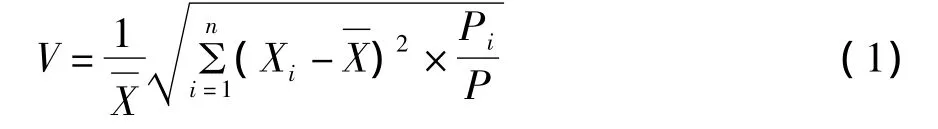

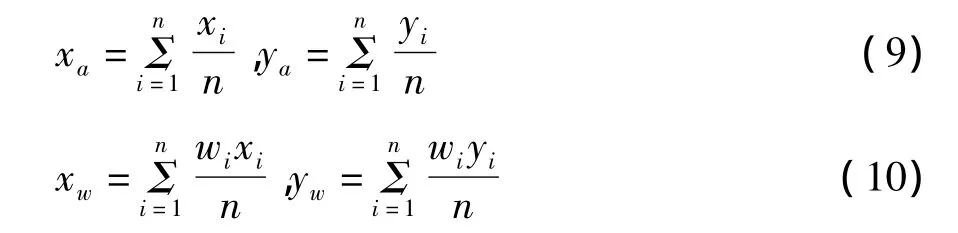

1.变异系数。本文利用加权变异系数,即利用标准差与均值之比,来测度区域发展差异水平,这也是一种常用的方法,具体公式如下所示:

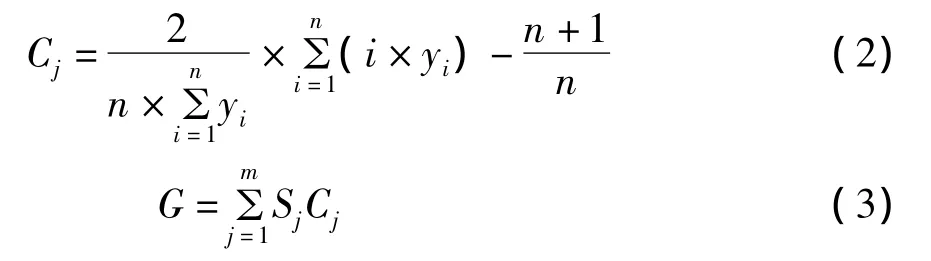

2.基尼系数。基尼系数是研究差异性问题的最基本、最常用的指标之一,其值越大,则说明所研究对象差异就越大,集中度就越高。本文采用基尼系数的近似计算,通过产业分解,并赋予权重、再求和,以得到总系数。相关设计公式如(2)~(4)式所示:

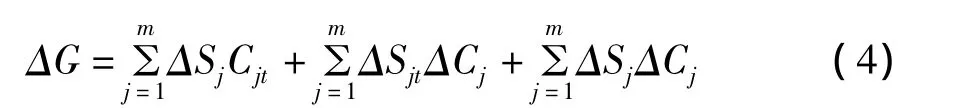

3.泰尔指数。这也是衡量区域差异的另一个指标。其数值越大,就表明所研究区域内越不平衡。同时,泰尔指数可以分解为地带间差异与地带内差异两种表征指标,具体如(5)~(7)式所示:

其中,T、Tw、Tb分别表示总体差异、地带内差异及地带间差异,Yij、Yi、Y分别表示第 i地带第 j县(市)GDP、第 i地带 GDP 和全疆 GDP,Nij、Ni、N 分别表示第i地带第j县(市)人口数、第i地带人口数和全疆人口数。

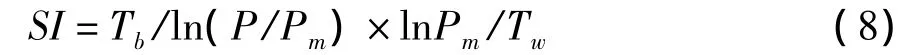

4.区域分离系数。参考Wash与Kelly的研究成果,将以上地带间与地带内的区域差异指数进行一种新的组合,能够得到一个新的指标,即区域分离系数(Separation Index)[8]鉴于区域内与区域间在某一时间段内的表现有所差别,进而决定了因分类不同而使得空间分离是扩张了还是萎缩了,而通过对研究区域内相同基本地域单元区域分离系数的比较,可以进一步观察所研究区域内不经济差异的空间演变特征。计算公式如下:

其中,SI为区域分离系数,Tb和Tw分别为地带间差异和地带内差异,P、Pm分别为研究区域内总人口和研究区域所分类地带中的最少人口数。

5.空间中心坐标法。空间中心坐标法可以通过对区域内整体人口和经济等基本参数的分布问题进行研究,随着时间的推移,可以揭示区域差异的空间维度变动,其也是刻画地域空间分布差异的一种基本的、常用的研究方法。同时,考虑到了人口因素以及经济因素影响,将采用加权空间中心坐标法,将影响其分布的人口因素和经济因素作为权重,分别测算、进行比较分析,进而可以直观地体现区域差异的在空间维度的变动情况。具体测算公式如下:

其中,xi、yi分别为研究区域内县(市)驻地空间坐标,wi为权重,取各县(市)GDP和人口比重作为权重,n 为县(市)数,(xa,ya)、(xw,yw)分别表示平均空间中心坐标和加权平均中心坐标。

(二)数据来源说明

考虑到数据的可得性,研究区域包括新疆所有县级单位(不含除石河子外兵团其他县级城市)以及乌鲁木齐和克拉玛依两市。时间跨度为1991—2012年,选取人口和GDP指标作为分析分析新疆区域差异的属性指标,数据来源于《新疆统计年鉴》、《新疆各地市州统计年鉴》、《新疆五十年1955-2005》和各地区统计公报等。

二、新疆经济发展差异演变

(一)时序演变特征

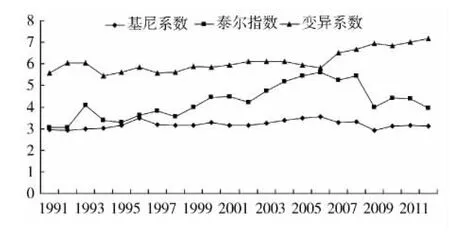

1.全疆总体差异演变特征。运用(1)-(7)式,利用加权变异系数、基尼系数和泰尔指数,定量地测度新疆整体差异演变特征及进行比较分析,如图1所示(由于基尼系数与泰尔指数远小于加权变异系数,为了作图方便,两者均放大10倍显示)。

图1 新疆区域经济差异变动趋势

由图1可以看出,随着新疆各县(市)经济的发展进步,伴随着时间的推移,总体而言各项指标有抬头趋势,但变动趋势有所差别。泰尔指数与基尼系数变动特征较为类似,变动方向基本趋同,即在波动变化中呈“倒U”特征,而加权变异系数除个别年份略有波动外,总体曲线有向上爬升的势头。具体而言,泰尔指数由1991年的0.305跃升至2006年的0.561,后又下滑至 2012 年的 0.394,基尼系数也由1991年的0.297跃升至2006年的0.356,后又下滑至2012年的0.311,二者“倒 U”特征显著,但是较1991年而言区域差异有扩大之势;而加权变异系数则由1991 年的5.575,爬升至2012 年的7.185,上升幅度较大,这也佐证了新疆整体差异确实在扩大的现实。并且,1991-2012年间,新疆经济发展水平不但表现出了空间集聚水平的相似性,即经济发展水平较高的经济“热点区”趋于临近,经济发展较落后的“冷点区”日益集中,而且新疆目前产业结构及其转型对区域差异的影响也较弱。

从新疆各地区发展情况来看,90年代的新疆由于特殊原因,北疆成为了率先发展的地带,具有显著的“政策洼地”优势,原有的政策以及资本等资源都向北倾斜,南北疆差距被逐步拉大,这种趋势一直延续到2006年国务院32号文件出台以后,南疆才有了切实有力的政策和资本等资源的支持,从图1中曲线的走势也可以看出这种转变。然而由于政策本身的“先发优势”和经济发展惯性,再加上原有的发展水平、区位优势等现实存在,虽在2007—2012年,差距有缓和的迹象,但是较1991年而言,区域经济差异还是被拉大了。威廉姆森与1965年提出了经济发展过程的“倒U理论”,根据这一理论,区域发展差异会随着经济发展水平的提高而趋于变小,而目前新疆正处于快速发展的时期,工业化水平不断提高,依据罗斯托的“经济发展阶段理论”,新疆也正处于“起飞阶段”,因此,只有经过长期的发展,在保证新疆实现经济持续稳步增长的前提下,才能够缩小地带间的发展差异,为防止区域差异过大影响新疆经济发展后发优势的发挥,缩小地区差异也是新疆目前的一个当务之急。

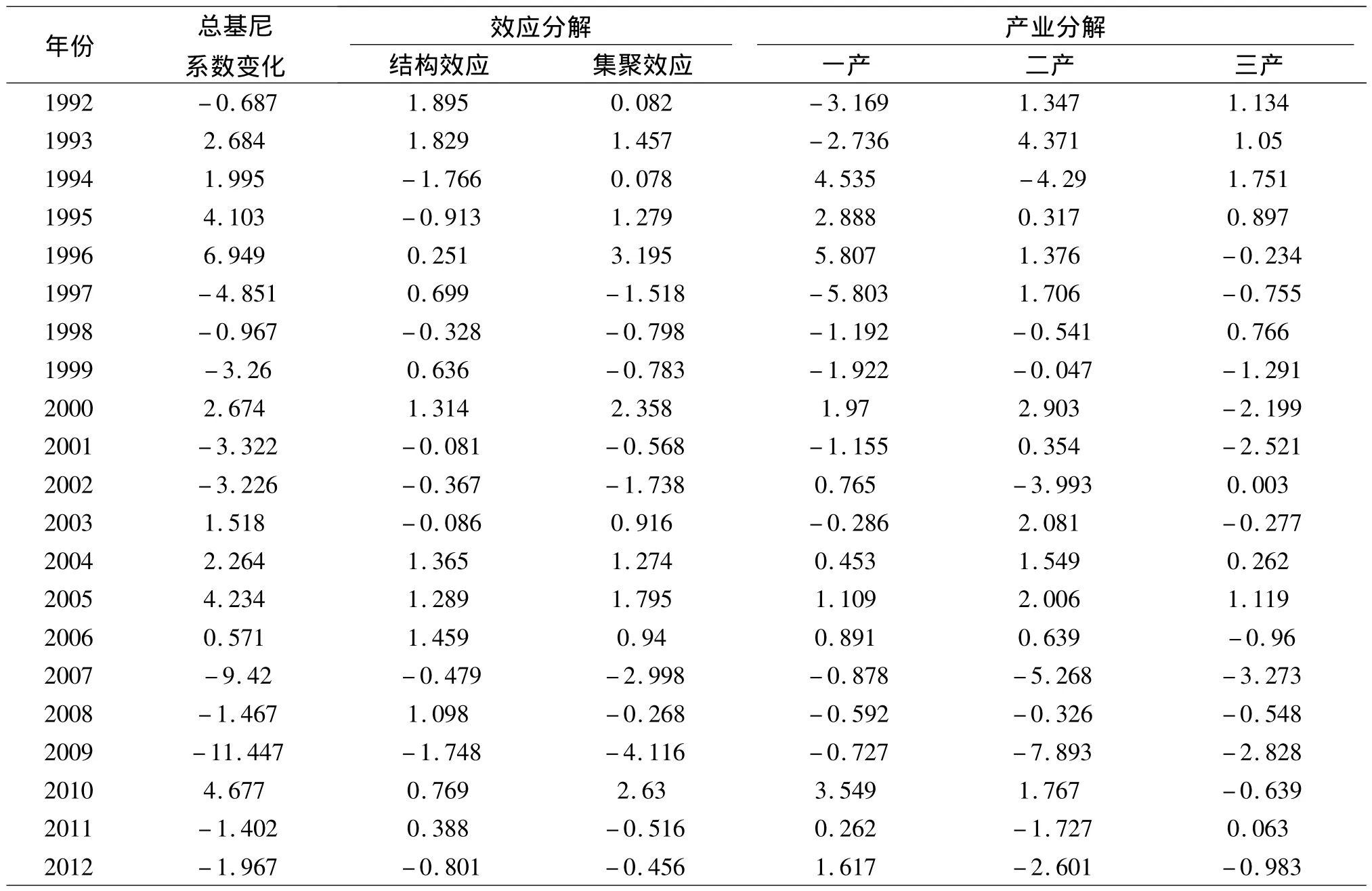

2.新疆区域差异的产业分解特征。通过对基尼系数的产业分解,可以挖掘导致新疆区域发展差异的内部动因,依据(2)-(4)式,对基尼系数进行如下分解,如表1所示。

通过表1产业分解一列可以看出,新疆第二产业基尼系数的变化与总基尼系数的变化基本一致,可以说明,推动新疆工业化进程,尤其是提高南疆地区工业化水平是缩小新疆区域经济发展差异的主要着力点,同时,这种趋势可以得到图2的佐证。图2显示的三次产业区域经济发展差异曲线中,第一产业在2000年以前,处于上下波动之中,呈“倒N型”摆动分布,2001—2009年曲线波动趋缓,波动范围较小,从2010年开始,出现了显著的上扬势头;第三产业则对新疆区域发展差异的影响处于不断下滑的境况,说明三产对区域差异的影响有逐年降低的发展趋势;与第三产业相比,第二产业的区域差异分布曲线与总体基尼系数差异曲线“步调一致”,即两者摆动基本契合,而且在三次产业之中,对总区域差异的贡献率也是最大的。但是由于新疆特殊的地理条件,农牧业现代化也是新疆面临的一个重要的发展课题,因此不能忽视了第一产业对总体差异的影响。从图2来看,第二产业对区域整体的影响作用最大,而第三产业在1991—2009年间对区域整体的影响也高于第一产业,但是2010—2012年间,第一产业实现了对第三产业的“反超”,即第一产业对区域整体差异的影响仅次于第二产业,这也是2009—2012年间总基尼系数上扬的一个重要原因。从GDP的构成来看,在考察期内,新疆第二产业产值处于连年上升阶段,而第一产业有不断下降态势,但是第一产业产值平均比例为22.5%,比重较高,加之近两年来有加大区域差异的发展势头,这种情况值得我们深思。

图2 新疆区域差异及其产业分解

表1 新疆经济差异变化效用构成及产业分解

从效用分解效应一栏中,集聚效应与总基尼系数变化的演变路径基本吻合,并且较结构效应来说,集聚效应变动的幅度也较大,这就说明了集聚效应是影响区域经济发展差异的主要因素,也就是说产业的空间地理集中是导致新疆经济差异的首要原因,这也说明了新疆的经济发展正处于“倒U”曲线的发展阶段,区域呈现不平衡的地理集聚发展特征。

(二)空间格局演变特征

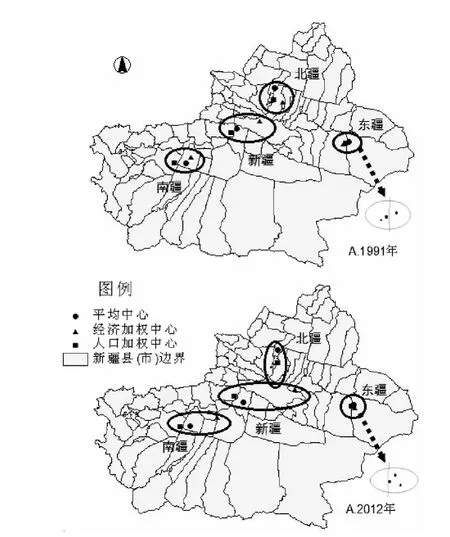

1.空间中心格局。空间中心坐标分析法是分析区域空间分析的最基本的方法之一,此方法可以从整体的角度来刻画新疆整体及其内部GDP和人口的空间分布规律、特征和演变趋势。根据公式(9)-(10),测算出来新疆及其三大地带的平均中心和加权GDP及人口平均中心的空间位置,如图3所示。

图3 新疆经济和人口空间分布中心演变

由图3可以看出,新疆及其三大地区的人口与经济平均中心均有所偏离,新疆整体以及北疆和南疆的偏离程度较大,而东疆相对来说偏离程度较小。具体而言,新疆经济加权中心位于平均中心东北方向,而人口加权平均中心位于平均中心西南位置。而且对比1991年和2012年的新疆空间分布格局,发现经济中心进一步向北移动,而人口加权平均中心位置几乎没有变化。这说明了北疆经济发展快于南疆和东疆,由于其较大的权重,使得经济加权中心向北方向移动,而且随着时间的推移这种移动趋势更加显著。

在北疆范围内,其经济加权中心也是随着时间的推移不断向南移动,表明北疆的经济中心位于其南部,即天山北坡经济带,而且随着时间的推移,北疆内部南北部差距也在拉大,并且趋势显著,尤其是处于天山北坡经济带核心位置的乌昌都市圈周边区域的快速发展;南疆的经济加权中心也是随着时间的推移不断向北移动,南疆的北部区域发展优于南部区域,同时,不管是平均中心、经济加权中心还是人口加权中心,都位于南疆的西部地区,这就说明了南疆的经济和人口的集聚趋势非常显著。由于天山南部产业带的逐渐形成,以库尔勒为中心的经济发展区域成为了南疆地区的一个增长极点,而这一增长极点的辐射范围有限,难以改变南疆地区贫穷落后的趋势,再加上南疆三地州中喀什城镇群、库车城镇群等发育缓慢,这就造成了南疆内部的差距也又拉大的趋势,从图3南疆加权经济中心的位置变化可以得到佐证。以上分析说明了北疆、南疆内部发展差异显著。与此同时,东疆的平均中心、经济加权中心和人口加权中心比较集中,随着时间的推移,经济中心略有向东移动的趋势,但是移动幅度不大。

从新疆发展格局来看,南北疆发展差异逐渐扩大,尤其是西部大开发以后,北疆凭借着区域内比较优势,逐渐与南疆地区拉开了差距。具体而言,西部大开发以来,截止到2012年北疆地区已经形成了“一圈、多群、三轴、一带”的发展格局。其中,处于北疆腹地的乌昌都市圈是全疆发展中心,同时北疆还形成了“奎克乌”城镇组群、伊犁河谷城镇组群、阿勒泰—北屯—福海城镇组群等发育相对成熟的城市组群,同时还有天山北坡经济带这一全国性的区域规划,以点带面、以轴带面的良好网络状发展格局已然在北疆地区逐渐形成。而南疆地区仅仅是位于库尔勒—库车—拜城—阿克苏—阿图什—喀什及喀什—莎车—墨玉—玉田—民丰这两条交通轴线周边区域发展较快,辐射带动能力有限,虽也形成库尔勒城市群、喀什城市组群及和墨洛城镇组群等城镇发展圈群,但是发育不够成熟,难以作为南疆发展增长极点,加上南疆地区一些资源型地区的衰落,如墨玉、玉田等,使得南疆地区以点带面的格局更加难以推进。由以上分析可知,新疆及其内部三大地区的经济加权中心都便显出了向天山北坡经济带和天山南坡产业带集中的趋势,尤其是成熟极化区域,主要集中于北疆地区,而由于南疆地区极化区域仅限于某些“点”,如库尔勒市,这也说明了新疆的不平衡发展战略起到了很好的作用,区域增长极的培育较为显著,但辐射能力有限,使得新疆区域差异有扩大态势。同时人口加权中心几乎没有变化就给予我们警示:经济集聚而人口依然发散将是影响区域发展的一个瓶颈。

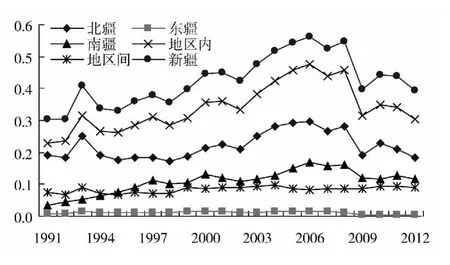

2.新疆三大地区格局特征。为了更为清晰地刻画影响新疆区域经济差异的影响因子以及对其空间变化进行解读,利用泰尔指数对新疆区域经济差异进行分解,以便从局部空间维度描绘区域经济差异 的演变规律及其特征,具体结果见表2和图4。

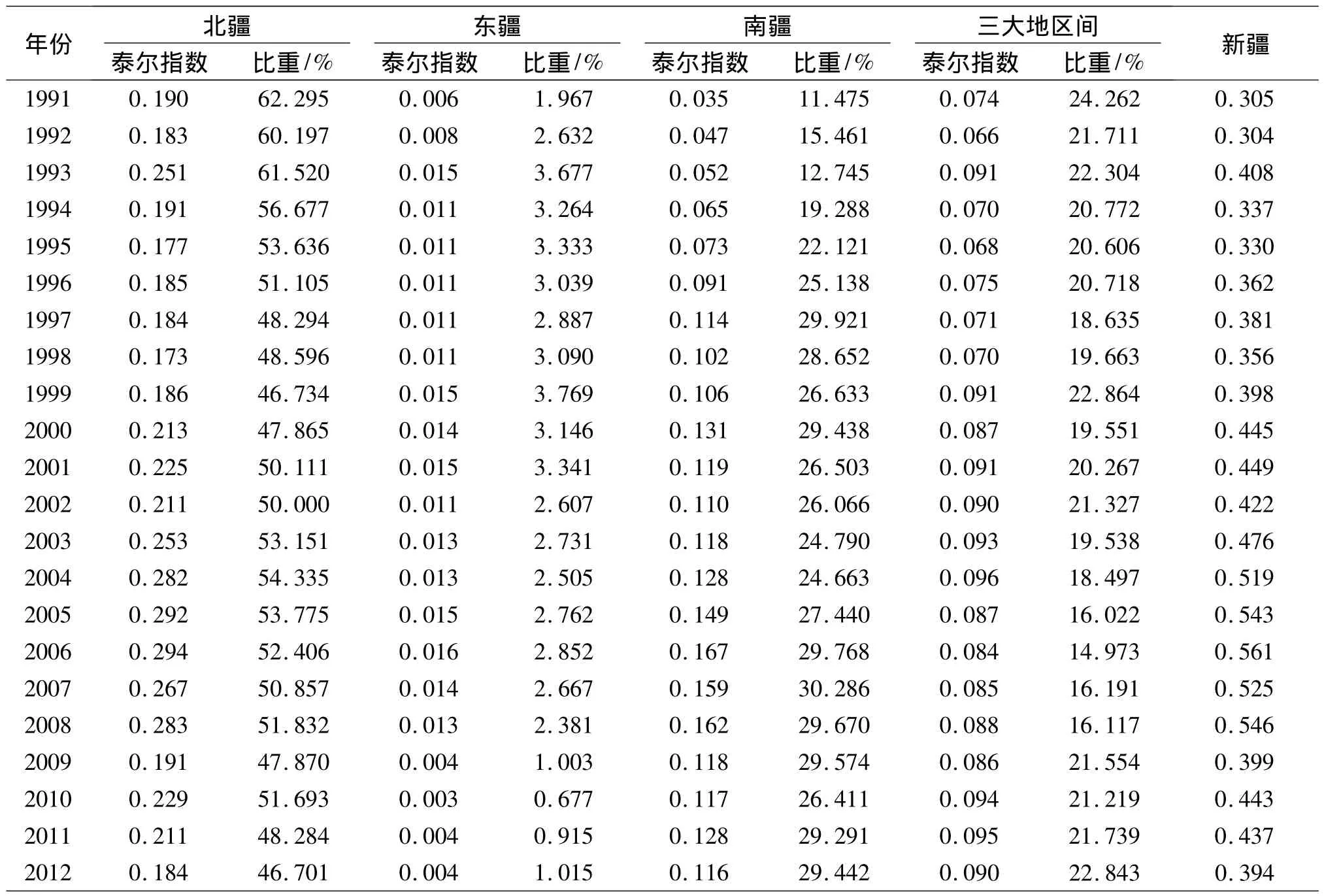

表2 新疆区域经济发展差异的泰尔指数分解

图4 新疆区域经济差异的泰尔指数分解

通过图4可知,1991—2012年三大地区之间的经济差异相对较小,对新疆整体差异贡献不大,但是其有向上爬升的势头,但是变动趋势缓慢,这就警示我们:北疆、东疆与南疆的差距有拉大的势头。三大地区内部的差异尤其是北疆和南疆内部的差异,对新疆的经济差异贡献最大,地区内的差异的变动导致了新疆整体差异的大幅度变动。

从三大地区来看,区域经济发展差异最平稳的是东疆,泰尔指数的波动范围仅为0.012,变动幅度最大的地区为南疆,数值达到了0.127,出个别年份外,在2006年以前,北疆的泰尔指数由1991年的0.190上升到了2006年的0.294,而后又下降到了2012年的0.184。东疆内部各县(市)发展差异相对较小,对整体贡献率最低且贡献率有下降的趋势,东疆内部的经济发展水平比较接近,内部发展差异也较小;而北疆和南疆内部差异较东疆而言比较显著,尤其是北疆地区内部差异在考察年份内均高于南疆内部差异,并且北疆内部经济差异还左右着新疆的整体差异水平,北疆和南疆内部差异均在2006年左右达到了峰值,而后又趋于下滑,总体来说,北疆内部差异有降低的势头,但是南疆有一个显著的趋势就是经济发展差异随着时间的推移有变大的趋势,这个趋势也可以通过表2可以看出来,北疆内部差异对新疆整体经济发展差异的贡献率呈逐年降低的发展趋势,而南疆对新疆整体的贡献率爬升势头非常显著,虽然北疆内部差异对全疆贡献率最大,但是,南疆地区的上升趋势也必须引起我们的注意。造成这一趋势的主要原因是新疆“一圈、多群、三轴、一带”的整体发展规划,北疆作为全疆经济中心,天山北坡经济带作为新疆发育最完善的经济带,作为新疆的经济发展轴带,其经济“溢出效应”显著,对其“外围”地区的的带动也十分强筋,尤其是近些年以来北疆连续构建了乌昌都市区、伊犁河谷城镇群、博州城镇群、“奎克乌”城镇群及阿勒泰-北屯-福海城镇群,呈圈群集聚特征式增长极镶嵌在整个北疆地区,对于缩小地区差异起了重要的作用,但是由于原有经济发展水平的影响,这些组群及其附属县(市)的发展水平差异还是较大,这也是北疆内部差异依旧是新疆发展差异首要影响因素的原因。而相反,南疆地区由于天山北坡产业带的形成以及重点建设“库尔勒—库车—阿克苏—阿图什—喀什”这一轴带,使得南疆地区差异呈现了上升的态势。

通过以上分析可以得出,要缩小新疆发展差异,要将主要工作落实到扭转北疆和南疆内部差异上来,尤其是加快北疆地区落后地区的经济增长。北疆作为新疆经济发展核心地带,对整个新疆经济发展起着至关重要的作用,尤其是天山北坡经济带,对北疆西、北部地区,如阿勒泰、塔城、博乐地州的沿边高寒地带的带动还有待加强。与此同时,加快构建南疆发展增长轴带,扩大经济轴带溢出效应,积极培育以喀什、和田、阿克苏为中心的增长极点,多点开花,对于扭转不断扩大的南疆区域差异有着重要意义。

依据公式(8)以人口最少的东疆地区为参照,测算出了新疆三大地带之间的区域分离系数并做出了其随时间波动的曲线分布图。区域分离系数可以通过测度地区空间互相分离状况的大小,来定性地反映区域差异的空间结构变动趋势。具体见图5。

除个别“突变”年份外,新疆的区域分离系数呈现出了“U”型空间波动特征。具体而言,其数值有1991年的0.506在上下震荡中下降到了2006年的0.287,这就说明了,这段考察时间内,新疆的三大地区发展水平有趋同的发展势头,及落后地区经济加速发展,尤其是南疆三地州及沿边高寒地带地区的加速发展,导致新疆三大地区经济差异有缩小的趋势,但是差距仍然较大;而2006年以后,北疆地区的快速发展使得新疆发展差异有扩大的态势,这与新疆着力培育以“一圈、一带”的天山北坡经济带不无关系,而南疆地区增长极培育初现,还未成熟,同时扶持南疆三地州的政策红利还未体现,这就造成了区域差异不断扩大。同时这也说明了,新疆总体差异的扩大不是因为相对发达地区经济增长而相对落后地区经济停滞造成,而是由于二者发展不同步造成的。

三、结论与启示

由于区位因素、资源禀赋、地区发展政策扶持等影响,新疆总体发展不平衡性显著存在。通过多种指标体系的测算,相互印证,得到如下结论:

首先,随着新疆整体经济的不断发展,加权变异系数、基尼系数及泰尔指数测算结果表明,新疆经济发展差异变动趋势较为复杂,但是近两年来总体有加剧的趋势;第二产业对总基尼系数的贡献最大,第三产业对总基尼系数的影响力在不断减弱,而第一产业到了2011年对总基尼系数的影响超过了第三产业,因此重点调整第二产业发展差异的同时,还要注意第一产业差异的不平衡性。产业的地理集中效应,就全疆而言,大于产业结构调整的结构效应,这说明新疆在以后经济发展的过程,除要继续巩固现有区域增长极和发展轴带经济地位外,更加要注意沿边高寒地带及南疆三地州等经济发展相对薄弱的地区的发展。

第二,依据新疆空间中心统计及其演变结果可以得出,由于天山北坡经济带和天山南坡产业带的拉力作用,使得经济中心不断向这两个经济发展轴带靠拢,并且随着时间的推移这种趋势更加显著,相对来说人口平均中心却与经济平均中心偏离,具体而言,人口加权中心北疆偏北、南疆偏西南方向,这就说明了,北疆人口向北偏移对于缩小北疆地区差异具有重要意义,但是,南疆向西南方向偏移起到了多大南疆发展差异的负作用。

第三,泰尔指数的地区分解结果表明,地带内发展差异特别是北疆地区范围内的发展差异是新疆区域差异扩大的主要原因,要缩小新疆发展差异,应将缩小北疆地区范围县(市)发展差异作为主要的着力点,特别是加快北疆沿边高寒地带的发展,加快向西开放步伐。同时南疆地区对新疆总体差异贡献率上升趋势显著,也应该是关注的焦点,尤其是提高南疆南部地区的经济发展,是缓解南疆发展差异进一步扩大的首要发力点。区域分离系数也表明了,新疆发展差异以2006年为分界点呈“U”型特征,2006年以前区域差异分离趋同,2006年以后差异趋于分离,这与前文其他指数测算以2006年为分界点不谋而合。

通过全文的分析,要想缩小全疆的发展差异,首先应将主要发力点集中在缩小相对落后的南北疆沿边地区上,同时,加快南疆增长极培育及发展轴带的建设,使南疆落后地区能享受经济发展轴带扩散效应的益处,避免差距的进一步扩大;其次,大力发展新型工业化、努力发展第三产业、提高南疆农牧业现代化水平对于缩小新疆产业发展差异也有重要意义;再次,消除地理割据,打破北疆、南疆和东疆的发展行政体制藩篱,利用各地区比较优势及落后地区后发优势,形成合力,地区增长极空间极化成熟时,就应该打破行政边界,向其“外围”地区扩散,以此来实现经济的均衡发展。

[1]Francois Perroux.A note on the notion of growth pole[J].Applied Economy,1955(1 -2):307 -320.

[2]车维汉.发展经济学[M].北京:清华大学出版社,2006:80-83.

[3]Krugman P R.Development,Geography,and Economic Theory[M].MIT Press,1997.

[4]刘晏良,甘昶春,聂春霞.新疆区域经济差异与收敛[J].中国经贸导刊,2012,(10 上):33 -36.

[5]韩春鲜,马耀峰,罗辉.新疆区域经济发展空间差异及演变机制分析[J].干旱区地理,2010,(5):449-455.

[6]沈蕾,胡青江.欠发达地区的区域经济差异与协调发展研究[J].资源与产业,2013,(8):31-36.

[7]蔡文春,杨永平,杨德刚.新疆区域发展的空间模式研究[J].干旱区资源与环境,2008(9):14-19.

[8]Wash J A,O’Kelly M E.An Information Theoretic Approach to Measurement of Spatial Inequality[J].Econ Soc Rev,1979,(10):267 -286.

——军旅写生作品展