福建省水生态足迹时空分异

林 彤,廖福霖,b*,罗栋燊,b

(福建师范大学a.地理科学学院,b.生态文明研究所,福州350007)

水是生命之源,对人类的生存发展至关重要。现在许多地方面临着水资源枯竭、水污染严重等问题[1]。十八大以来,中国高度重视生态文明建设,水生态问题是建设美丽中国、美丽福建不可或缺的一环,水资源可持续利用亟需大家的关注。水资源的研究有多种方法,主要有综合污染指数法、模糊数学方法、人工神经网络法、热力学方法、灰色聚类评价法、主成分分析法、因子分析法、投影寻踪评价法等[2-3],但这些方法着重水体的受污染程度,而生态足迹法则可以从水质和水量2个方面综合考虑人类对水的消费[2]。生态足迹 (Ecological Footprint)是由加拿大科学家William E.Rees在1992年提出的,后由其博士研究生Wackernagel不断完善发展[4-5],该方法主要是通过衡量人类消费的自然资源与服务及消纳人类废弃物所需要的生态生产性面积与地区生态承载力相比,得出地区的生态盈亏情况。传统生态足迹模型有六类生态生产性面积,分别是耕地、草地、森林、建筑用地、化石能源地和 (提供水产品)水域等账户[6-7],该模型只考虑到水域的生物生产功能,而对于水污染和淡水资源消耗并没有纳入研究[7-8]。国内外关于水生态足迹的研究还处在起步阶段, “水足迹”这一概念是由荷兰科学家Hoekstra在2002年首次提出的,国外研究主要有评价工农业产品的水足迹,如Mekonnen和Hoekstra评价了100多种作物的水足迹;Ercin对软饮料所需的水资源进行评价[2]。国内学者也做了许多研究,从省域层面上来看,主要有对甘肃、湖北、四川、广西、福建、广东等的研究[9-15]。黄林楠[16]创建水资源账户,将水资源账户分为生活用水、生产用水和生态用水3个子账户。造成水污染的物质有很多,在水污染账户方面一般可以选取典型污染物COD(生化需氧量)排放量作为衡量水污染生态足迹的指标[17-19],洪辉、付娜[20]提出了水污染足迹计算具体方法。但这些研究大多单独或部分考虑用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗、水污染生态足迹或传统的用水生态足迹标化了的具有生产功能的淡水水域占用面积,并没有将三者结合起来共同考虑水生态足迹问题。本研究类比生态足迹的概念以及前人研究成果,水生态足迹是指在一定的生活水平下,地区发展所消费的产品和服务及吸纳人类废弃物所需要的用生态足迹标化了的水域面积。参考段锦[7]、谭秀娟[8]、谢高地[21]的水生态足迹账户分类方法,水生态足迹账户包括3个二级账户,用水生态足迹标化了的具有生产功能的淡水水域占用面积、用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗、水污染生态足迹,分析福建省水生态足迹的时空差异,为促进福建省水资源保护、建设生态文明示范区,实现科学发展提供建议。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

福建省位于中国东南沿海,北邻浙江省,西接江西省,西南连广东省,东临东海,东南隔台湾海峡与台湾省相望,位于北纬23°31'~28°18',东经115°50'~120°43'之间。福建省降水量分布空间上一般是从东南向西北递增,时间上分布也不均,主要集中在3—9月份[22]。土地总面积12.4万km2,海域面积13.6万km2。福建省主要是亚热带季风气候,多年平均气温17~21℃,平均降雨量1 400~2 000 mm,是中国雨量最丰富的省份之一。福建水系密布,河流众多,河网密度达0.1 km/km2。流域面积在50 km2以上的河流共有683条,其中流域面积在5 000 km2以上的主要河流有闽江、九龙江、晋江、交溪、汀江5条。闽江为全省最大河流,全长577 km,多年平均径流量为575.78亿m3,流域面积60 992 km2,约占全省面积的一半[23]。

1.2 数据来源

水资源总量、各部门用水量等数据来源于《福建省水资源公报》(2005—2011年),人均水产品消费量、常住人口及各地GDP数据来自于《福建统计年鉴》和各地市统计年鉴,COD(生化需氧量)排放总量数据来自于各地市环境状况公报。内陆水域面积数据来自福建省土地调查相关数据,并假设历年内陆水域面积保持不变。由于《泉州统计年鉴》和《龙岩统计年鉴》中有关人均水产品消费量数据缺失,所以本研究不包括这2个市。数据统计采用Excel 2003软件。

1.3 主要参数确定

本研究基于全球公顷核算福建省水生态足迹与水生态承载力。不同类型生产性土地的单位生产力存在差异,为了使各地具有可比性,引入均衡因子。均衡因子是全球某种生物生产性土地的平均生产能力与全球所有类型的生物生产性面积的平均生产力的比值。参考黄林楠等[16]的研究,区域水资源平均生产能力为地区水资源总量与区域面积之比,水资源全球平均生产能力为3 140 m3·hm-2,水资源全球均衡因子取5.19。同一类型生物生产性土地之间的也存在地区差异,区域水资源产量因子是其水资源平均生产能力与全球平均生产能力之比,福建省产量因子为3.07,各地市产量因子计算同福建省。

1.4 水生态足迹账户建立

1.4.1 用水生态足迹标化了的具有生产功能的淡水水域占用面积

根据Wackernagel传统生态足迹模型,用水生态足迹标化了的具有生产功能的淡水水域占用面积计算公式如下:

其中EFW为用水生态足迹标化了的具有生产功能的淡水水域占用面积 (hm),N为区域人口数,efw为人均用水生态足迹标化了的具有生产功能的淡水水域占用面积 (hm2/人),Φw为全球水产品均衡因子,根据WWF 2002(世界自然基金会)[24]取值0.35,ACwp为区域人均水产品消费量 (t/人),APwp为全球水产品平均生产能力,根据谭秀娟和郑钦玉[8],取0.18 t/hm2。

1.4.2 用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗

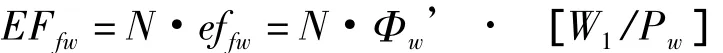

根据黄林楠等[16]的研究,用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗计算公式为:

其中EFfw为用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗 (hm2),N为人口数,effw为人均用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗 (hm2/人),Φw’为水资源全球均衡因子,取5.19,W1为人均水资源消耗量 (m3/人),Pw为水资源全球平均生产能力,取3 140 m3·hm-2。

1)提供具备层次性差异的医疗保险服务,以公共医疗单位为主,鼓励民间医疗机构加入,建立好商业医疗保险等补充性保障制度,拓宽医疗保险的资金来源,共同构建完善的乡村医疗体系。探索城乡一体化医疗保险制度运行模式,促进两者的并轨与衔接。

1.4.3 水污染生态足迹

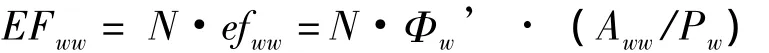

水污染生态足迹揭示人类对水资源生态净化功能的占用[13],根据洪辉[20]的水污染生态足迹模型,水污染生态足迹计算公式为:

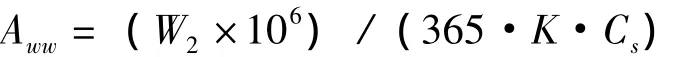

其中EFww为水污染生态足迹,N为人口数,Aww为污染稀释净化需水量 (m3)。参考刘子刚和郑瑜[25]的研究,污染稀释净化需水量计算公式可表达如下:

其中W2为污染物排放量 (t/a),K为污染物综合降解系数 (1/d),根据陈轶[26]对福建省的研究,取0.15,CS为水质目标浓度 (mg/L),取Ⅲ类水COD浓度标准为20 mg/L。

1.5 水生态承载力模型

本研究水生态承载力包括可供淡水生产的水域承载力和水生态足迹标化了的水资源承载力。

1.5.1 可供淡水生产的水域承载力

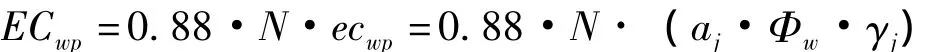

ECwp为可供淡水生产的水域承载力 (hm2),ecwp为人均可供淡水生产的水域承载力 (hm2/人),aj为人均供给的生产性水域面积 (hm2/人),γj为地区产量因子。

1.5.2 水生态足迹标化了的水资源承载力

水生态足迹标化了的水资源承载力是地区在一定历史时期内,在特定的经济技术水平下,水资源对自然—人—社会复合生态系统的支撑能力,根据专家的研究,一个国家或地区如果水资源开发利用率如果超过30%~40%,那么可能引起生态环境的恶化,因此在进行水生态足迹标化了的水资源承载力计算中必须扣除60%用于维持生态环境[7,16]。根据黄林楠等[16]的研究,水生态足迹标化了的水资源承载力计算如下:

ECfw为水生态足迹标化了的水资源承载力 (hm2),ecfw为人均水生态足迹标化了的水资源承载力(hm2/人),Q为地区水资源总量 (m3)。1.5.3 万元GDP水生态足迹

万元GDP水生态足迹是总的生态足迹与GDP(万元)的比值。万元GDP水生态足迹体现了一个地区对资源的利用效率,高效的水资源利用效率,万元GDP水生态足迹就低;粗放的利用水资源,万元GDP水生态足迹就高[12]。为了在纵向上的对比更加具有可比性,真实体现资源的利用效率变化,本研究将当年价GDP转化为以2005年为基础年的可比价。

2 结果分析

2.1 水生态足迹

根据任志远等[28],生态足迹压力指数是指生态足迹与生态承载力之比,把生态足迹压力指数分为4类,生态足迹压力指数小于0.5的地区处于安全状态;介于0.5~0.8之间处于较安全状态,介于0.8~1之间处在临界值,若大于1,则处于不安全状态。目前福建省的水生态足迹指数较小,基本在0.2以下,水生态处于较安全状态。

根据计算结果:2005年福建省总水生态足迹是3 228.582 3万hm2,2011年3 596.4795万hm2较2005年增加了11.40%。由历年平均情况来看,各地总水生态足迹从大到小依次是福州、南平、三明、漳州、宁德、莆田、厦门。

2.2 水生态足迹结构

水生态足迹包括用水生态足迹标化了的具有生产能力淡水水域占用面积、用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗和水污染足迹。用水生态足迹标化了的具有生产能力淡水水域占用面积中,福建沿海地区明显高于内陆地区,从历年总体情况看,依次是厦门、莆田、福州、宁德、漳州等沿海地区高于南平、三明等内陆地区。其中南平、三明2个内陆地市的用水生态足迹标化了的具有生产能力淡水水域占用面积低于全省平均水平,这是因为内陆地区的水产品供应相对沿海地区较少。人均用水生态足迹标化了的具有生产能力淡水水域占用面积一般是城镇大于农村,主要原因是城镇居民水产品消费能力强于农村居民;但福州、莆田的人均用水生态足迹标化了的淡水水域占用面积却是农村大于城镇,主要原因是农村地区比城镇靠近沿海。用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗远大于用水生态足迹标化了的具有生产能力淡水水域占用面积和水污染生态足迹。用水生态足迹标化了的生产生活水资源消耗中,最大是生产水资源消耗,其次是生活水资源消耗,其他用水占总生态足迹比重最小。福建省生产用水生态足迹以农业用水为主,工业用水其次,工农业生产是福建省的主体用水。但农业用水有下降趋势,工业用水呈上升趋势,这与福建省的经济发展和产业结构的调整有关。2011年数据显示,用水生态足迹标化了的生产水资源消耗从大到小依次是福州、南平、三明、漳州、宁德、莆田、厦门。产业结构中工农业比重大,相应的生态足迹就大;高新技术等产业则需水量较小,相应的生态足迹就小。其中福州、南平、三明的生产用水占福建省的一半以上,福州以工业用水为主,南平、三明以农业用水为主[29]。水污染足迹占水生态足迹的比重最小,从2011年数据来看,莆田水污染生态足迹最小,而漳州水污染生态足迹最大。

2.3 万元GDP水生态足迹

万元GDP水生态足迹值低,说明地区经济发展的水资源利用效率相对较高,发展对水资源的利用较集约化。从图1可以看出,2011年福建省万元GDP水生态足迹为0.255 1 hm2/万元,与2005年0.708 7 hm2/万元对比,万元GDP水资源产出效率提高了64.00%。福建省万元GDP水生态足迹整体呈下降趋势,表明福建省对水的利用效率不断提高。福州、厦门、莆田等福建沿海经济较发达地区的万元GDP水生态足迹低于全省平均水平,其中厦门万元GDP水生态足迹最小,其水资源利用效率全省第一,但厦门历年来万元GDP水生态足迹基本不变,反映厦门的生产方式并没有改变水资源的利用效率;漳州万元GDP水生态足迹略高于全省平均水平,但水资源利用效率也在逐年提高。而三明、南平、宁德等经济较为落后地区的万元GDP水生态足迹高于全省平均水平,南平万元GDP水生态足迹最高。一般经济发达的沿海地市水资源利用效率高于内陆地市,但随着福建省整体经济的提升,水资源利用效率空间差异正在缩小。

2.4 人均水生态足迹

图1 福建省万元GDP水生态足迹动态变化Figure 1 Dynamics of water ecological footprint per 104 Yuan GDP in Fujian

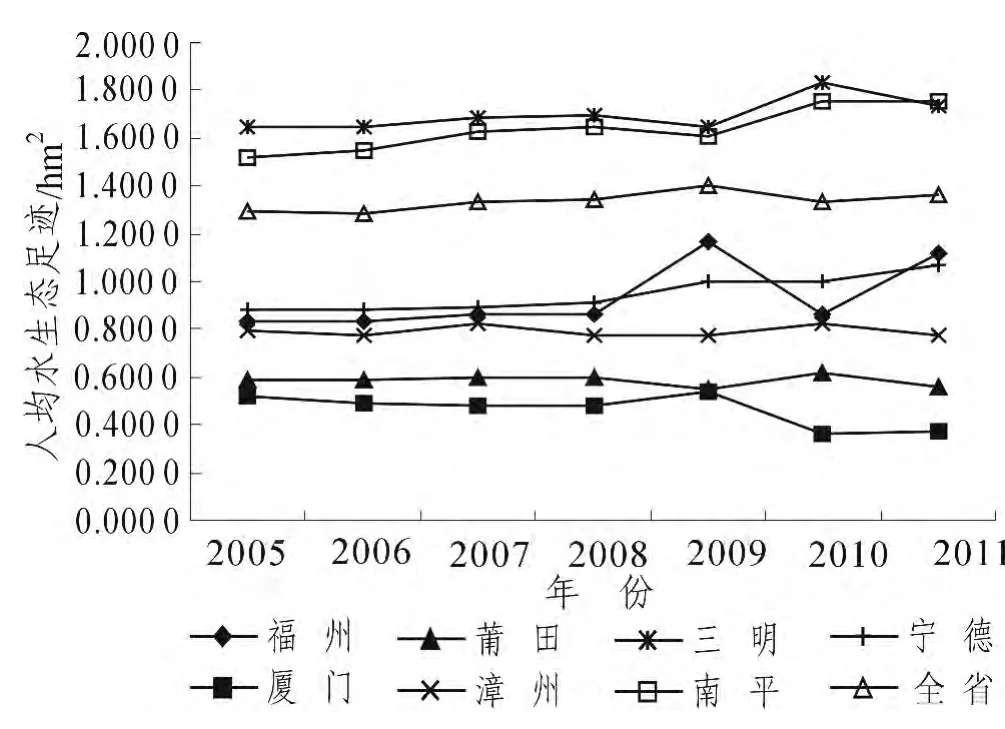

福建省历年人均水生态足迹总体呈上升的趋势 (图2),2006年最低是1.286 3 hm2/人,在2009年达到最高1.403 6 hm2/人。2011年1.360 8 hm2/人与2005年对比,增加了5.33%。三明、南平的人均水生态足迹高于全省平均水平,在1.5 hm/人以上,厦门人均水生态足迹全省最低,基本在0.5 hm/人;宁德、福州、漳州、莆田的人均水生态足迹基本介于0.5~1.0 hm2/人。福建省水生态足迹呈盈余状态 (图3),全省平均盈余在9~10 hm2/人。南平、三明、宁德的水生态盈余量高于全省平均水平,而漳州、福州、莆田、厦门的水生态盈余在10 hm2/人以下。其中厦门的水生态盈余量全省最低,从人均水资源消耗量与人均水资源量占有量 (可利用水资源按总水资源总量的40%来计算)对比来看,相对于其他地市,属于资源性缺水。一般来说,水资源总量大,水生态承载力大。南平、三明等地区是福建省内陆山地,降水量丰富,且森林覆盖率高,水土保持情况较好,且这些内陆地市,经济较为落后,对水资源的总体需求量较小,用水量也较小,所以生态盈余量较高。而沿海地区如厦门,降水量较少,水资源量全省最少,水生态承载力较小,且这些地区经济较发达,人口较多,生产生活所需要的水资源量大,水生态足迹较大,故其生态盈余量较小。2010年人均盈余量与2009年、2011年构成鲜明的三角形,是由于2010年降水量比上年多45.2%,比多年平均多24.2%,属于丰水年。

图2 福建省历年人均水生态足迹Figure 2 Per capita water ecological footprints in Fujian

图3 福建省历年人均水生态盈余Figure 3 Per capita water ecological surplus in Fujian

3 结论与对策

3.1 小结

1)福建省的水生态足迹指数基本在0.2以下,水生态处于较安全状态。2005年福建省总水生态足迹是3 228.582 3万hm2,2011年3 596.479 5万hm2较2005年增加了11.40%。由历年平均情况来看,各地总水足迹从大到小依次是福州、南平、三明、漳州、宁德、莆田、厦门。2)2011年福建省万元GDP生态足迹为0.255 1 hm2/万元,与2005年0.708 7 hm2/万元对比,万元GDP水资源产出效率提高了64.00%。万元GDP生态足迹呈下降趋势,沿海与内陆地市的差异正在缩小,福建水资源利用效率提高较多。3)人均生态足迹呈上升趋势,从大到小依次是三明、南平、宁德、福州、漳州、莆田、厦门。

3.2 对策

3.2.1 生态环境优势与经济社会优势相互转化

绿水青山就是金山银山,生态优势是福建省最大的优势。福建省西北山区生态环境较东南沿海好,是闽江的上游,河川陡坡,要加大力度保护生态环境,善于把山区的生态优势转化为经济优势,大力推进生态文明,特别注重森林、湿地生态系统的水土保持、涵养水源等综合作用[32]。加强蓄水能力,尽量减少大量水资源直接入海,提高福建省的水生态承载力。福建省要充分利用人工水库、天然水库提高蓄水、引水功能。经济较发达的福建东南沿海地区要将社会经济发展的优势转化为生态环境优势,用优美的生态环境吸引更多投资者,实现可持续的发展,为提高福建省水生态承载力提供资金保障和技术支撑。

3.2.2 调整产业结构转变生产方式提高水利用率

在水资源较为丰富的福建省西北地区,如南平、三明,要注意减少高耗水、高污染的工业项目,减少水生态足迹,减少污染排放,提高下游水质。而在水资源总量较小的福建东南沿海地区,如福州、厦门,要注重调整产业结构,发展生态文明经济,例如高新技术等耗水量较少的二三产业;同时要高度注重技术改造,提高万元GDP的水产出效率。产业发展需要生态化技术来武装,发展高效节水的现代农业,通过最新工艺技术,减少水资源利用中的浪费与污染;充分利用中水处理、雨水收集等来进行水资源的循环利用。对于水生态盈余量不高的城市如厦门,可以参考将城市用水原则由“以需定供”改为“以供定需”。城市的发展要特别注重水资源承载力,对高耗水项目的准入要提高门槛。福建省是沿海大省,通过研发高新技术进行海水淡化为城市发展提供水资源的可行途径,同时可以适当适度开发地下水资源。

3.2.3 倡导生态文明消费、绿色消费

任何生产过程中都直接或间接使用水资源,水产品消费也是水足迹的一个重要部分。要倡导生态文明消费,鼓励绿色消费模式。市场引导生产,积极扶持绿色产品市场,倡导资源节约环境友好的消费观可以间接减少水浪费、水污染,提高福建省水生态承载力。同时提倡公平消费模式,公平包括对自然—人—社会复合生态系统的公平、代际代内的公平分配,在全社会宣传节约用水,把消费关系从人与人扩展到人与社会、人与自然之间[30]。

[1]Hoekstra A Y,Chapagain A K,Aldaya M M,et al.The Water Footprint Assessment Manual[M].Translated by Liu Junguo,Zeng Zhao,Zhao Qian-bin,et al.Beijing:Science Press,2012:115.[Hoekstra A Y,Chapagain A K,Aldaya M M,et al.水足迹评价手册[M].刘俊国,曾昭,赵乾斌,等,译.北京:科学出版社,2012:115.]

[2]Zeng Zhao.Evaluation of grey water footprint of Beijing[J].Journal of Natural Resources,2013,28(7):1169-1178.[曾昭.北京市灰水足迹评价[J].自然资源学报,2013,28(7):1169-1178.]

[3]Qi Rui,Gen Yong,Zhu Qing-hua.Evaluation of regional water resources utilization based on water footprint method [J].Journal of Natural Resources,2011,26(3):486-495.[戚瑞,耿涌,朱庆华.基于水足迹理论的区域水资源利用评价 [J].自然资源学报,2011,26(3):486-495.]

[4]Rees WE.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:What urban economics leaves out[J].Environment and Urbanization,1992,4(2):121-130.

[5]Wackernagel M,Rees W E.Perceptual and structural barriers to investing in natural capital:Economics from an ecological footprint perspective[J].Ecological Economics,1997,20(1):3-24.

[6]Zhang Zhi-qiang,Xu Zhong-min.The concept and calculation model of ecological footprint[J].Ecological Economics,2000,(10):8-10.[张志强,徐中民.生态足迹的概念及计算模型 [J].生态经济,2000,(10):8-10.]

[7]Duan Jin,Kang Mu-yi,Jiang Yuan.The improved model based on the ecological footprint of freshwater resources and pollution account[J].Journal of Natural Resources,2012,27(6):953-963.[段锦,康慕谊,江源.基于淡水资源账户和污染账户的生态足迹改进模型 [J].自然资源学报,2012,27(6):953-963.]

[8]Tan Xiu-juan,Zheng Qin-yu.Analysis and forecast of water resources ecological footprint of China[J].Journal of Ecology,2009,29(7):3559-3568.[谭秀娟,郑钦玉.我国水资源生态足迹分析与预测[J].生态学报,2009,29(7):3559-3568.]

[9]Mo Ming-hao,Wang Xue-lei,Ren Xian-you,et al.Analysis of ecological footprint and the water footprint of Honghu city in Hubei province[J].Chinese Population Resources and Environment,2009,19(6):70-74.[莫明浩,王学雷,任宪友,等.湖北省洪湖市生态足迹与水足迹动态分析 [J].中国人口.资源与环境,2009,19(6):70-74.]

[10]Wang Wen-guo,He Ming-xiong,Pan Ke,et al.Spatial and temporal analysis of Sichuan water resources ecological footprint and ecological carrying capacity[J].Journal of Natural Resources,2011,26(9):1555-1565.[王文国,何明雄,潘科,等.四川省水资源生态足迹与生态承载力的时空分析 [J].自然资源学报,2011,26(9):1555-1565.]

[11]Wang Xin-hua,Xu Zhong-min,Li Ying-hai.Evaluation of water footprint of Gansu province in 2003[J].Journal of Natural Resources,2005,20(6):909-915.[王新华,徐中民,李应海.甘肃省2003年的水足迹评价[J].自然资源学报,2005,20(6):909-915.]

[12]Weng Bo-qi,Wang Yi-xiang,Huang Yi-bin,et al.Dynamic changes of Fujian province ecological footprint and ecological carrying capacity[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2006,17(11):2153-2157.[翁伯琦,王义祥,黄毅斌,等.福建省生态足迹和生态承载力的动态变化 [J].应用生态学报,2006,17(11):2153-2157.]

[13]Zhang Yi,Zhang He-ping,Li Feng-sheng,et al.Analysis of water resources ecological footprint of Guangxi based on the improved model[J].Resources Science,2013,35(8):1601-1610.[张义,张合平,李丰省,等.基于改进模型的广西水资源生态足迹动态分析 [J].资源科学,2013,35(8):1601-1610.]

[14]Tan Sheng-lin,Liu Zu-fa,Xiong Yu-jiu,et al.Guangdong water footprint of input-output method based on multi region[J].Chinese Journal of Ecology,2013,22(9):1564-1570.[谭圣林,刘祖发,熊育久,等.基于多区域投入产出法的广东省水足迹研究[J].生态环境学报,2013,22(9):1564-1570.]

[15]Xu Shan,Xia Li-hua,Chen Zhi-bin et al.Analysis of sustainable utilization of water resources in Guangdong based on ecological footprint model[J].South to North Water Transfers and Water Science & Technology,2013,11(5):11-15,98.[徐珊,夏丽华,陈智斌,等.基于生态足迹法的广东省水资源可持续利用分析[J].南水北调与水利科技,2013,11(5):11-15,98.]

[16]Huang Lin-nan,Zhang Wei-xin,Jiang Cui-ling,et al.The calculation method of water resources ecological footprint[J].Journal of Ecology,2008,28(3):1279-1286.[黄林楠,张伟新,姜翠玲,等.水资源生态足迹计算方法 [J].生态学报,2008,28(3):1279-1286.]

[17]Bai Yu,Zeng Hui,Wei Jian-bin et al.The ecological footprint of environmental pollution accounts based on optimization model[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2008,19(8):1789-1796.[白钰,曾辉,魏建兵,等.基于环境污染账户核算的生态足迹模型优化 [J].应用生态学报,2008,19(8):1789-1796.]

[18]Jia Jia,Yan Yan,Wang Chen-Xing,et al.Evaluation and application of industrial water footprint[J].Journal of Ecology,2012,32(20):6558-6565.[贾佳,严岩,王辰星,等.工业水足迹评价与应用[J].生态学报,2012,32(20):6558-6565.]

[19]Zhou Xiao-bai,Zhang Ning-hong,Zhong Yong,et al.Pollution of the water footprint to pollution absorption theory calculation:A chemical oxygen demand as a pollutant index[J].Chinese Journal of Ecology,2012,21(12):1975-1979.[周笑白,张宁红,张咏,等.以污染消纳理论为基础的污染水足迹计算——以化学需氧量作为污染物表征指标 [J].生态环境学报,2012,21(12):1975-1979.]

[20]Hong Hui,Fu Na.Study on the water resources ecological footprint and ecological carrying capacity[J].Shanxi Building,2007,33(30):200-201.[洪辉,付娜.浅谈水资源生态足迹和生态承载力的研究 [J].山西建筑,2007,33(30):200-201.]

[21]Xie Gao-di,Cao Shu-yan,Lu Chun-xia.Study on Bearing Capacity of Chinese Ecological Resources[M].Beijing:Science Press,2011:185.[谢高地,曹淑艳,鲁春霞.中国生态资源承载力研究 [M].北京:科学出版社,2011:185.]

[22]Nie Ming-hua,Yan Ping-yong.Analysis of the spatiotemporal distribution of precipitation in Fujian province[J].Guangdong Agricultural Science,2008(6):147-148.[聂明华,严平勇.福建省降水时空分布规律分析 [J].广东农业科学,2008,(6):147-148.]

[23] The Government of Fujian Province.General situation of Fujian [EB/OL].http://www.fujian.gov.cn/bmdd/bmkg/,2013-4-22.[福建省人民政府.八闽概况 [EB/OL].http://www.fujian.gov.cn/bmdd/bmkg/,2013-4-22.]

[24]Liu Mou-cheng,Li Wen-hua.Calculating the equilibrium factor of ecological footprint China based on net primary productivity[J].Journal of Natural Resources,2009,24(9):1550-1559.[刘某承,李文华.基于净初级生产力的中国生态足迹均衡因子测算 [J].自然资源学报,2009,24(9):1550-1559.]

[25]Liu Zi-gang,Zheng-yu.Research on bearing capacity of regional water ecology and ecological footprint method:Taking Huzhou city as an example based on Zhejiang province[J].Resources Science,2011,33(6):1083-1088.[刘子刚,郑瑜.基于生态足迹法的区域水生态承载力研究——以浙江省湖州市为例 [J].资源科学,2011,33(6):1083-1088.]

[26]Chen Yi.Research in Zhangzhou River Basin of Jiulongjiang measuring nine pollutants degradation coefficient[J].Chemical Engineering and Equipment,2011,(11):215-218.[陈轶.九龙江流域漳州河段污染物降解系数测算研究 [J].化学工程与装备,2011,(11):215-218.]

[27]Wackernagel M,Onisto L,Bello P.National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J].Ecological Economics,1999,29(3):375-390.

[28]Ren Zhi-yuan,Huang Qing,Li Jing.Quantitative analysis of ecological security of Shaanxi province and the spatial difference[J].Journal of Geographical Sciences,2005,60(4):597-606.[任志远,黄青,李晶.陕西省生态安全及空间差异定量分析 [J].地理学报,2005,60(4):597-606.]

[29]Zhao Ang,Xiao Gui-jin.Investigation and analysis on the results of the first national census for water economic and social water situation in Fujian province[J].Water Scienceand Technology,2013,(2):10-11,29.[赵昂,肖贵津.福建省第一次全国水利普查经济社会用水情况调查成果分析 [J].水利科技,2013,(2):10-11,29.]

[30]Liao Fu-lin.Ecological Civilization[M].Beijing:China Forestry Press,2012:197.[廖福霖.生态文明学 [M].北京:中国林业出版社,2012:197.]