两度脑梗的首席记者:我那呼啸的生命底气

王帝,《中国青年报》的法治社会部首席记者,是获得中国新闻奖的最年轻的记者。他有着出众的才情,还有一个相爱至深的校园恋人,一切都美满得让人嫉妒。可是命运永远不会让人过于完美——25岁的他却被两次脑梗袭击,脑部大面积出血,生命的咽喉被死神牢牢扼住。

2014年3月,被医生宣判死刑的他不但重新站立,并且重新走上了他挚爱的新闻记者职位。回首一切,王帝最想感谢的那个人是他的妻子:在他生命徘徊的关头,她毅然嫁给他,陪他创造了一次又一次生命的奇迹……

本文由已经基本康复的王帝亲笔撰写——

婚礼没有了,梦想破了

我1987年出生在河北石家庄,父母都是当地公务员。2005年,我考入河北师范大学新闻专业,在这里我遇到了让我翩若惊鸿的恋人李木木。李木木也是河北人,是我的同学,她漂亮、文静、学习好,是系里公认的美女。20岁的我对她一见倾心,但由于我属于“重量级选手”,一米八四的我体重有180斤,腆着个大肚子也不太好意思直接展开追求。于是,我只是把她当成好朋友一样嘘寒问暖。苍天不负有心人,经过半年多的努力,李木木终于成了我的女朋友。

我和木木并没有因为谈恋爱而耽误学习,我们相约一起考研。在别的恋人都花前月下时,我和木木却每天相约着在图书馆自习。2009年,李木木如愿考上研究生,我则在考试前夕被前来校园招聘的《中国青年报》招致麾下。分别在即,我怀抱着悲伤的木木安慰她:“我先到北京打拼,为你打造一个幸福的小窝,等着你来和我团聚。”木木含泪点头。

我和木木开始了两地相思的日子。来到北京后,我才惊觉北京并不是我想象的天堂:2010年的北京房价已经高得离谱了,以我每个月几千的稿费,想要为我的木木建造一个小窝谈何容易?我只好奔波在采访一线,拼命写稿,通宵达旦是常事,饿了我就吃方便面,困了就趴在键盘上打个盹。我没有想到,生命的恶种已经在我亏欠身体时种下,总有一日它会张开它的狰狞大口将我吞噬。

那是2009年的冬天,没有雪,刚结束采访的我深深地感觉到记者行业的不易,面对监督对象的各种恶意,我感到很无助,深深地叹了一口气,拿起手机给她发了条短信——“我想你”。平时我不会这么肉麻,也许察觉到了我的异样,她打过电话来问我怎么了。“没事。”我害怕她担心,连忙敷衍过去。当天凌晨0:24,我接到一条她的短信:“我在北京西站”。当我在北京西站看到木木单薄的身影站在路边,心中一半是心疼一半是感动。木木看到我,笑着扑到我怀里对我说:“不管有什么困难,一切都会过去的。风雨之后,就有彩虹。”就这样,无论是在田间地头调查,还是在高楼大厦写作;无论是在洛阳古墓中与尸骨相对无言,还是在全国两会上与代表畅言国事;无论是在寒冷的青藏高原,还是在闷热的明珠香港,在我困难的时候总会想到木木这句话。

2012年6月,木木硕士毕业也来到了北京,我们开始了幸福的同居生活。此时的我也在新闻业内闯出了一点名头。我采写的《一篇帖子换来被囚八日》,获得第二十届中国新闻奖,我成为行业内获得此殊荣最年轻的记者;同时,我报道的中石化油品质量问题,引起广泛关注,中石化由此决定,把报道的见报日定为中石化的产品质量日,并提出“每一滴油都是承诺”;我年年被评为报社的先进工作者,并被评为报社首席记者,薪水也随着职位的攀升而节节递增……

2012年9月27日,这天我起了个大早,准备采访工作结束后,与木木一起逛商场,为双方父母买见面礼。是的,我们要结婚了,结婚的日期挑选在10月11日。相恋5年,终成正果,我心中的喜悦难以掩藏,就连在北京站采访时也会不自觉地笑出来。中午十二点,我和木木打电话相约在崇文门见面。通完电话进地铁时,我脚下突然一软,右侧肩膀也感觉乏力。“是不是起太早了,身体没缓过来?”随即我就把这件“小事”扔在脑后。我怎么也没想到,中午的一下脚软竟是脑梗死的预兆。

傍晚18时,这种感觉更加强烈,甚至影响我上下楼梯,李木木坚持要带我去医院,我却拒绝了,只是将这些征兆归结于疲劳。我没想到我的这次拒绝让我差点和死神握手,也放弃了自己最后一次机会。

9月29日晨,我在做梦,梦中有我的木木。欢愉恨宵短,我从睡梦中醒来,习惯性地伸出右手去摸放在床头的手机时,身体却没有回应。我睁开眼,看到四周白茫茫的一片,木木却在我的床边:原来,我因为突发性脑梗,已经昏迷两天了。

在我的死缠烂打之下,医生吐露了实情。“你的情况很有可能是运动区脑梗死,你现在千万不能着急,不能有心理波动,否则会扩大脑梗面积……”医生说了许多,但自从我听到“脑梗”一词后,便再也听不进去。脑梗,意味着残疾,意味着偏瘫,也意味着死亡。一般好发于中老年人,像我这么年轻就得这种病确实非常罕见。更可怕的是,伴随着脑梗,我的脑部大面积出血,因为错过了黄金抢救时间,我的脑血管已经破裂,随时都可能大出血而死亡。目前,我只能保守治疗,无他。

你若不离,我便不弃

我身体状况在一点一点地变坏,右半边身体的肌肉开始松弛,肩膀、手肘、肩部、膝盖、脚踝,逐渐变软直到再也支撑不住。我不仅手不能动,甚至连一根手指也动弹不得。一个星期后,我转入协和医院。协和的神经内科专家朱以诚医生看完我所有的检查结果,细心检查了上肢、下肢功能后,把家属叫到病房外。一会儿,父母与女友红着眼圈进了病房。他们强颜欢笑阻挡不了我的好奇心,在我百般询问之下,他们向我吐露了实情,“医生说,你以后可能永远也下不了床了。”看着悲伤的父母,我用仅存的半边脸僵硬地笑了笑,“没事!这没什么大不了的,不就是半个身体嘛,残废就残废了吧。我还有脑子,能说话,还能写稿子。”看着李木木一脸快哭出来的表情,我意识到说什么都安慰不了他们。endprint

是夜,父母已回旅馆休息。我的心情如潮水般退去,跌至冰冷的深渊。病房熄灯后,我躺在病床上反复思考着一个我一直在逃避的问题:我的世界崩塌了,我的未来将会怎样?七天了,我逐渐忘记我右手抓东西的感觉、右腿走路的感觉,这样的我存在的意义何在?而且我在想,我既然已经残疾,那么,李木木怎么办?难道我要耽误她一辈子吗?于是,我艰难地转过身来,对李木木说:“李木木,我既然已经这样了,其实你可以不用过得这么累的。”李木木只是轻轻地把我身体扶正,然后起身拎着水壶走出了病房,不久后,我接到一条短信,里面只有八个字:“你若不离,我便不弃。”

好俗,我想。随即笑了。笑容里有一丝咸味。

我得病的消息很快在报社传开,同事们给我专门开了一个微博,鼓励我早日战胜病魔。此时,残联主席张海迪看见我生病的微博后,立即给我打来了电话,海迪主席鼓励我一定要坚强,早日站起来。挂断海迪主席的电话,我不禁热泪盈眶:有这么多人爱我,我又有什么理由不坚强?

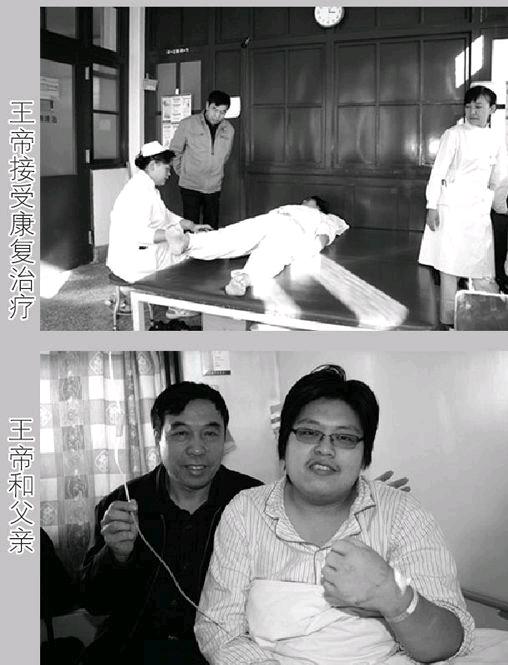

一个月后,我转入博爱康复医院进行康复治疗。

人在逆境中容易爆发出平时难以想象的能量。 “手能伸一下吗?”康复师说。我使足了吃奶的力气,脸都憋到快紫了,我已瘫痪的右手终于回应了大脑的指令,可惜的是手在微弱地往里握……

康复是缓慢的,原负责右侧区域大脑运动的区域已坏死,康复就是让你的大脑利用残存的运动区域,重新构建一个“指挥部”的过程。用康复师的话来说“这个过程不像感冒,七八天就能好”。康复是疲劳的。有时我动一根小指头都会浑身大汗,更别提难度更高的多肌肉运动了。由于脑梗导致我体力大幅降低,每天尝试动一下腿都会累得喘气不已。疲劳的不光是我一个人,父母都还没退休,他们不可能整日守在我身边,照顾我的任务都落在了木木身上,身高不足一米六的她几乎要24小时地帮助“吨位”庞大的我进行被动性运动,刺激神经恢复;康复又是痛苦的,有时我尝试一月也未见小腿外侧肌肉回应。长时间的失败让我充满了挫败感,有时我真想放弃。康复同时也要注意劳逸结合,练少了,恢复效果差;练多了,就会像周围许多病号一样,肌肉僵硬放松不下来,只能靠医护人员用力往外拉。那时,病号叫喊出来的声音,我这辈子都不愿再听到。但康复同时也是快乐的!眼看着我一天天好起来,木木的眼中多起了笑意。训练师何兵对我说,“从软瘫到现在能有基本手部功能,你是我见过恢复速度最快的病号之一”。

12月6日,木木接到了面试通知,我的状态也一天比一天健康,那时的我都可以独立行走三步,右手的五个手指也恢复了部分功能。那天,我和她通了一次电话,在电话里我叮嘱她一定要好好应对两天后的面试,她叮嘱我要注意保暖:“这两天有雪,而且新闻说明天是今年入冬以来最冷的一天,一定要注意保暖,小心脑梗复发。”类似的叮嘱每天父母都会对我说一遍,我没往心里去。

7日早晨7点,陪护我的朋友按时叫我起床,当时我感觉脑子木木的,想不起来要干什么,浑身无力。我猛地就清醒过来:这与9月27日发病时的征兆多么的相像!我想向医生说明这种情况,可话到嘴边怎么也吐不出完整的句子来。我意识到,一切都完了。上午10点30分左右,经过详细检查,我被确诊为再次脑梗,木木与父母赶到了我的病床前,焦急与忧伤写在他们的脸上。这次,我故技重施,想打趣一下冲淡这种氛围。事与愿违,话到嘴边却怎么也想不起这些意思做代表的文字,更想不起那些文字的发音。支支吾吾半天,竟一下哭了出来。

12月9日,我再次挣扎着要求坐上轮椅去康复室接受训练。二次脑梗没有夺取我前段时间康复的所有成果,我认为凭借汗水与辛劳,我还有机会恢复成二次脑梗复发前的样子。然而,令我没有想到的是,二次脑梗严重地影响了我的心肺机能,活动了仅两分钟,我就脸色发白、气喘吁吁。康复师见状立即要求护士送来氧气袋,回到病房时经检测我的心率已下降至最低,50下/分,并伴有心律不齐。上天剥夺了我通过努力换取健康的唯一手段。

自那以后,我只能卧床呆呆地看着天花板。我变得孤僻、内向,时不时地向周围人发脾气,包括李木木。李木木总是逆来顺受。而且,自从二次脑梗那天起,她就一直贴身看护,照顾我吃饭、穿衣、如厕;晚上在病房里席地而睡,白天闲暇时帮我念一些书给我听。12月21日,这天她一如既往地读着当天的新闻给我听,我口齿不清地对她说,“我现在说一句话等于走10里路,迈一步似翻越一座高山,情绪又不稳定,这样的我……”“没事,你放宽心,身体会好转的。来,我帮你抬一下腿,你再试一次勾脚面。”她笑着打断了我。她知道我想说什么。看着她满头汗水吃力地搬动我的腿,我读懂了她的回答。你从来没有放弃,我又有何资格自暴自弃。

不断注入的正能量使我坚定了重新锻炼的信心。二次脑梗让我左边也失去了功能,我整个人整天就像一团软软的面瘫在床上,说话也说不清晰。我开始像婴儿一般学说话、学走路、学吃饭。这一次,我没有将她“赶”开;这一次,我们一起面对命运。

你若不负我,我必不负卿

二次脑梗后,我康复的速度明显慢了下来。她看在眼里,急在心上,每天对我肢体的被动康复更卖力了。说是被动康复,其实也就是搬大腿、摆手臂。看着她娇小的身躯摆弄着我1.84米、重约184斤的躯体,周围的家属都会由衷地说一句“了不起”。看着她每天推着我在整个医院内“飞奔”,我都会暗暗下决心,不再跌进那复发的深渊——虽然医生告诉我,二次复发已经让我的脑血管脆弱不堪,我随时都有可能会被死神夺走。

2013年3月,经过日复一日的艰苦训练,我再一次站起来了!我清晰记得,医院的桃花盛开,木木站在桃花树下,看着我摇摇摆摆摆脱轮椅向她走来,她笑着,伸出双手迎接着我,脸上泪水却恣意挥洒。2013年5月,我出院了,医生说,我已达到在家康复的条件。7月,在我病情稳定后,木木终于开始找工作,并顺利被北京风华网络公司录取,但工作有特殊要求,每天需要7点到岗。临上班前一天,她担心地问我:“你一个人在家,行么?”我说:“没事,烧水、叫外卖还是可以的!要对我有信心!”翌日,我醒来,看到餐桌上摆放着热气腾腾的早饭,我苦笑着摇了摇头。桌上有张便条:“午饭在冰箱里,中午微波一下就好,外卖太油腻,医生说你不能吃太油的。水我也多烧了一壶,放在桌子下面。药也配好了……”我心中有温暖也有苦涩,从我住的地方到她单位需要近2个小时,她还要给我细心准备这些东西,该要起多早啊!可是从她上班的第一天起,她将这种“日常工作”一直坚持到了今天。endprint

2013年10月11日,我的生命中等来了最惊喜的时刻。由于康复费用昂贵,不属于医保报销范围,之前数年的积蓄都付之东流。为了节省开支,木木和我已有一年没买新衣服了。可是前一天下班回家,木木却帮我带回了一套崭新的西服,我纳闷问她为什么给我买衣服,她却笑而不答。

10月11日早上八点半,我们的房门被敲开了,我和木木共同的一大帮朋友一拥而入,他们手中捧着娇艳欲滴的玫瑰花交到我手上,让我献给木木。原来,木木为了给我一个惊喜,并没有告诉我今天是她准备和我领结婚证的日子。我突然想起来,一年前的今天,本该是她嫁给我的日子,却因为一场突如其来的疾病让我们那场婚礼擦肩而过。突如其来的幸福让我哭了,我哽咽着将花交给她,在朋友们的搀扶下艰难单膝跪下,向我的木木求婚:这一路走来,我的木木,她陪伴我穿越风雨,跟死神争分夺秒,甚至不嫌弃我还是个瘫痪在床的病人,随时都有可能被死神带走的风险,就把她一生一世的幸福笃定交到了我的手上,我还有什么困难不能克服的呢?这天,我在朋友们的搀扶下“走”向了东城区民政局。“你们是否愿意结成合法夫妻?”我们相视一笑,异口同声,“是”。从民政局出来,木木突然把手里的结婚证撕了一个粉碎,抛向了天空。我大惊,木木却笑中含泪:“王帝,我李木木的字典里没有离婚二字,只有丧偶。如果你想让我当寡妇,你尽可以不坚强!”一种说不出来的力量从我的心底喷薄而出,我挣脱搀扶着我的朋友,一步一步,走向了李木木,像第一次恋爱那样,将她拥入了怀中……

2014年元旦,我对刚出差归来的木木说,“前几天我送你的生日礼物你看到了没?”她茫然。“你查查你的银行卡看看有没有多了点什么。”我兴冲冲地说。她惊愕道:“这也叫礼物?”她不知道的是,那是我的稿费,是我第一次用自己残疾的双手完成的稿件!原来,经过一段时间的康复锻炼,我不但能够站立起来,并且还能够短暂走路了。我不忍心让木木一个人奔波在生活的道路上,昂贵的康复训练费,再加上我们每个月高达3500元的房租,木木一个人举步维艰。报社领导来看望我时,鉴于我以前在报社的出色表现,特意为我打开了一条绿色通道:让我回报社上班。我给木木银行卡打的500元是我用我残疾的右手一个字一个字敲出来的第一笔稿费!

日子一天天过去,在爱的呵护下,我的身体状况也一点一点地好转,我和木木虽然经济依旧紧张,也勉强能做到自给自足。但我仍然感到幸福,感恩生命绝境有这样一位不离不弃的爱人,感恩那么多帮助我爱我的亲人朋友……endprint