论吴冠中意象绘画的空间构成

郭婷婷 (西安美术学院油画系 陕西西安 710065; 榆林学院艺术系 陕西榆林 719000 )

吴冠中于1936年在国立杭州艺专学习油画和中国画。当时的校长是被称为“中国现代艺术之父”的林风眠。林风眠立足中国的艺术传统,同时借鉴西方现代艺术,进行了坚持不懈的艺术探索,形成了自己独特的中西融合的艺术语言。其作品兼有豪放和温婉的画风,色墨的交融,线条的运用,方形画面结构的特点。这种新兴的绘画思维很大程度上影响了年轻的吴冠中。使他很早就认识到绘画中形式美的重要性,和绘画中中西融合的方向。而潘天寿教吴冠中中国画、诗词、书法以及美术史等。使吴冠中在日后的绘画创作中紧紧的结合着中国传统艺术精神和审美理想。1946年吴冠中赴法国留学,在受到西方艺术思潮影响的同时又受到西方现代设计思潮的熏陶。使他在日后的作画过程中善于从自然对象中发现其内在的构成美,并从这种构成美中提炼挖掘其中蕴含的韵律、节奏和有条理的秩序感,用抽象的形式语言把它表现出来。

一、具象与抽象之间看空间秩序的建构

吴冠中重视对景写生,认为只有在面对具体景象时,才有可能使画家在感觉之源的驱动下保持作画应有的兴奋状态。同时也认为“搜尽奇峰打草稿”这种通过先游历、构思,再以提炼、概括、取舍的中国传统作画方式,有更宏观、更多维的精神空间的艺术表现性。他强调写生的好处在于“感受较深,无论在捕捉色彩的敏感性和用笔效果等方面,都很可贵,回来制作往往不能再保留这些优点,易失去大自然那种千变万化、瞬间即逝的新鲜色彩感。”1这种面对具体物象去感知意境空间,设计画面的平面结构,保持从立意到构图的完整性的创作方式,避免了中国古代画家离开实景闭门造车的缺陷,同时吸收了中国绘画哲学中“以一当十”的精炼,和“计白当黑”“无画处皆成妙境”等画面构成设计的空间意境表现。以及“不似之似似之”“以意表象,以象传神”的形象主观设计的绘画理念。避免了西方印象派绘画中固定角落取景的局限,在运用中国传统意境美的同时,巧妙吸收了西方艺术中结构空间的构成美。他在作品的布局中重视宏观的空间构成,其画面中的优美节奏与画面分割的构成意识来自对前人的吸收与自己在实践中归纳。

吴冠中善于从自然物象中发现其内在的结构美,并从中挖掘其蕴含的形式美特征,用抽象的形式语言把它表现出来。如果他感知到对象蕴含着可供挖掘的视觉元素,而这种视觉元素与所要表现的主题有着某种内在的联系,他就会千方百计地把这种视觉元素抽象提炼出来,并加以夸张和放大。借用形式构成的一些原理进行条理化的设计处理 使之既完整地表达了对象的主题又具有强烈的抽象意味和形式美感。

二、吴冠中绘画的精神空间构成

东方绘画中的二维空间和虚拟的心理空间,以及传神简化的造型表达给了西方画家更丰富的艺术思维和形式探索。使得印象派之后的西方画家重视面对自然物象去创作发挥的同时,注重形式数量的均衡、和谐、层次、节奏等画面的平面分割构成。而这种新兴的观念反作用于中国画家。使他们在尊重自然的同时主动地挖掘更有意味的形式美感、空间构成和画面秩序。

在中国绘画空间理念的影响下,吴冠中对待现实景物并不拘泥于特定的时间与空间,而是根据对所画物象的理解,情感的需要出发,讲究立意定景,并在平面空间中表现时间延续所感悟的视觉场景,追求画面形式的极大丰富性。北宋郭熙在《林泉高致》中所提到的传统山水画中的“三远”法: “高远”即“自山下而仰山巅”就是在立于低处体会什么是高大雄伟,气势磅礴;“深远”即“自山前而窥山后”就是有前面往后面画出层层叠叠的深邃之感;“平远”即“自近山而望远山”就是画出苍茫辽阔的感觉。吴冠中的绘画作品往往通过平面构成的造型要素,即点、线、面的重复、近似、渐变、变异、联想等构成的主要形式,来表达“三远”所形成的心理空间层次。

除此之外,吴冠中还大量吸收水墨画中“以白当黑”和“虚实相生”的观念,在画面中留有大面积的空白或虚处,重视虚实、强弱、有无等效果的处理,而这空白和虚处正是人们情思的神游之所,也让人联想到象外之象、画外之画的意境之美。正如吴冠中先生所说“……油画中也必须有极重要的‘视而不见’的部分,这些部分既为意境服役,又能给观众以美的享受,要‘虚’而不‘虚’,不空洞,不乏味”。2

吴冠中力图在画面中突破有限空间,以达到对无限“远”的追求,往往对客观三维空间进行有意的缩减,使画面空间趋于“平面化”和“抽象化”。客观物象经画家通过感知、提炼、强化、再现呈现出永恒空间,这正是中国文化特有的“天人合一”的哲学精神。

三、吴冠中绘画空间构成的形式美表现

在吴冠中先生的意象创作中,他总是先考虑形式,后找意境。只要客观物象呈现出的形式美感打动了他,他就会从这种形式美中提炼挖掘出节奏、韵律和画面构成的秩序感并将之转换到画面上。通过画家的理性设计与发挥,组成变幻无穷的画面呈现给观众。

吴冠中先生力图打破物体固有形象的形状和细节,并简化色彩关系和物体质量结构,将色彩微差整合黑、白、灰三个色阶,使画面呈现出近于平面的效果。并用这种平面化去捕捉“错觉”所形成的各种富有意味的抽象关系。他强调画面的整体构架,以及各视觉元素之间的空间分割和画面构成关系。重视整体面积的分割,力求不浪费画面的方寸之地。在吴冠中先生的绘画作品中,点、线、面是构成形式美感的基本要素。通过画面中黑、白、灰的布局体现出视觉上量的均衡感,使传统的中国水墨画透露出现代的气息。在《太湖鹅群》这幅画中,点的聚散对比所形成的层叠效果即洋溢着生命的活力并体现出空间的渐变。

太湖鹅群

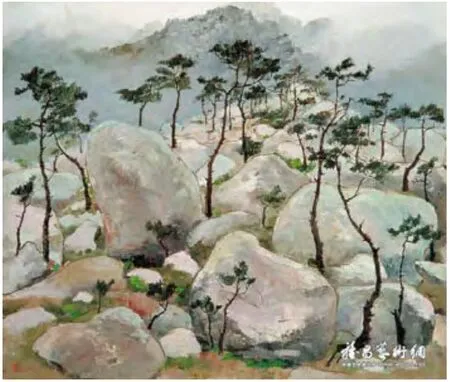

在《崂山松石》这幅画中,瘦骨嶙峋的黑色线条的曲直律动蜿蜒在肥硕的石块上,体现了一动一静的动态对比和一肥一瘦的肌理质感对比。并在点、线、面的节奏变化中把空间叠层推远,并体现了中国画理论中空间的“高远”。

崂山松石

在《故宅》这幅画中,我们可以感受到块面分割所呈现出的两级力量的对比与协调。

故宅

在《印尼小市》这幅画中,我们可以看到在黑色与灰色的包围中鲜艳的红、黄绿、紫明快的跳跃着,色彩鲜艳却不火气,颜色之间夹杂着星星点点的白色和黑色,以减弱色彩间的对立使之调和。

印尼小市

四、结论

可以看出吴冠中作品中常常表现出平面构成的统一与变化、对称与均衡、节奏与韵律的形式美感。体现了具有音乐般韵律的画面效果和延伸与画面之外的空间臆想。正如吴冠中所说:“我自己长期探索用点、线、面,黑、白、灰及红、黄、绿有限数种元素来构成千变万化的画面,展拓画幅,在点、线的疏密组合中体现空间效应。”3

注释:

1.吴冠中.《谈风景画》[J],载《美术》1962 年第 2 期。

2.吴冠中.《吴冠中绘画形式分析》,成都:四川美术出版社,1988年版,第 55 页。

3.吴冠中.《比翼连理——探听艺术与科学的呼应》.见吴冠中,《吴带当风——吴冠中文集》,济南:山东画报出版社,2008 年版,第 157-164 页