在圣彼得堡怀想阅读

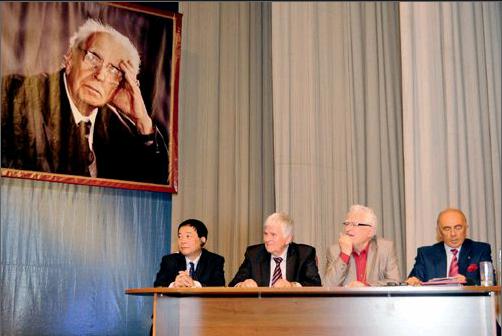

编者按:2014年5月15日,俄罗斯利哈乔夫国际文化对话会议在圣彼得堡工会人文大学开幕。这项活动早先是俄罗斯人文学家利哈乔夫等人在苏联解体后于1993年发起,倡导通过深度阅读进行独立思考与相互交流,后发展为国际文化学术会议。2001年俄罗斯总统普京签署特别法令,确定这一国际会议的俄罗斯国家地位。每年邀请多国学者、教授、科学院士、经济学家、文学家、外交官、主教等名士参加。

今年会议主题是“文化对话”。中国作协首次派员参加这个文化会议,王宏甲是被安排在大会演讲的唯一中国作家,该讲稿俄文版登在俄罗斯学术网站“利哈乔夫广场”。

我怀着感激之心,来参加俄罗斯的这个国际学术活动,不仅因为有机会向俄罗斯和多国的学者学习,还因为俄罗斯犹如我心中少年时期的故乡。我不是第一次来圣彼得堡,每当踏上这片土地,总有一种格外亲切的感觉。为什么有这感觉?就因为青少年时期阅读过的俄罗斯文学作品在我心中留下的亲切记忆。

一

我的民族,在公元前四世纪就有用诗篇讴歌农民生活的人,他的《九歌》可以作证。他的伟大名字叫屈原。屈原那么奔放,那么充沛地表达了他的理想,他的困惑,他的追问,他的爱情,那是他整个生命熔铸的诗篇,闪耀着光芒四射的个性光辉。一千多年后,中国唐代的“李杜诗篇”达到中国古典诗歌的巅峰。若论其特征,我以为李白一生写“自由”,杜甫一生写“苦难”。因为李白的诗歌自由如云,并折射出大唐开放的气象。因为杜甫把人民的苦难,那么庄严地写进文学的殿堂。到了宋代,大文学家苏东坡赞扬唐代的文学家、思想家韩愈,说他“文起八代之衰而道济天下之溺”,这让我们能够想到,大唐盛世其实贫富差距极大,如杜甫诗曰“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,苏东坡形容那个年代的人心淹到水里去了,韩愈用他的文章去把天下沉沦的人心从水里捞起来。我读之震撼,感到了文学的力量。但这些,是我人到中年时才逐渐体会到的。

在我从少年走进青年的岁月,更让我感觉到“文学”的是普希金的诗、托尔斯泰、高尔基、契科夫、肖洛霍夫的小说,以及《卓娅和舒拉的故事》《第四十一个》《没有寄出去的信》《这里的黎明静悄悄》等。那遥远的青年男女的人生,或者爱情故事,那么奇妙地让我对乡村的树林、林中的小路、金黄的落叶,以及河边的草地与波光粼粼的湖面,都有了亲切的感觉。

噢,文学,这是文学!书中的阳光、暴雨、泥泞、篝火、破屋,在阅读中全都洋溢着色彩。在那文字里面,我们能听到草帽的歌声,并为养育了代代儿女的枯萎的乳房感动……我一直在心中感谢俄罗斯文学(包括苏联时期的文学)给予我的滋养,甚至梦想有一天能到伏尔加河上去划船。

后来,苏联解体了。但我坚信,这片土地上的人们创造的伟大文化,仍然会在这个民族的内部存在。今天,我置身于利哈乔夫国际文化会议,更确切地看到了传承这伟大文化的力量。

怎样来表达我所看到、感觉到的景象呢?我想这样说,2005年秋天,我首次拜访俄罗斯的日子里,得知圣彼得堡有264个博物馆,45个美术馆,2000多个图书馆,80多个剧院,100多个剧团,不能不惊佩!因为,如果没有众多阅读者欣赏者,焉能有这么多图书馆和剧院。

我曾经在普希金、陀思妥耶夫斯基的雕像前留影,心中想着,一个国家如果没有众多的阅读者,它的文学、艺术和思想,都会枯萎。当一个国家的公民对文学艺术的兴趣,被追逐权钱物欲所取代,整个国家的公民文化素养都会衰退。一国公民文化素养的衰退,比大规模的经济衰退更为可怕。

二

我也怀着崇敬之心来阅读这个文化活动的发起人之一利哈乔夫,他最重要的著作是他辞世前夕交付出版社的巨著《俄罗斯研究》,其中主要是研究俄罗斯历史。他在书中呼吁,要善待俄罗斯伟大的文化遗产,指出俄罗斯文化在灾难性地衰落。他说必须妥善保护本民族文化、语言、文学、音乐等历史传统,保护一切文化设施,特别是博物馆、档案馆和图书馆,惟此俄罗斯才能称得上强大。

利哈乔夫在《俄罗斯思考》中说,“世界上没有哪一个民族像俄罗斯这样被人如此褒贬不一。”我想,在这方面,中国与俄罗斯或有相似的命运。

中国的孔子是中华上古文明的集大成者,他收集了在春秋战火中散失的上古典籍,加以编纂,其中有距今四千年前的先夏文明。他倡导的学问,在中国汉朝被汉武帝定为太学的五种教本,设“五经”博士,此后成为中国古代教育的经典读本。就阅读而言,这是世界教育史上最悠久的教材和读本。孔子无疑是对中国文化影响最大的人。在世界上,他是最受尊敬的中国人。可是,从20世纪前期至今,孔子在中国却是最受争议的人。西方人也会反思,也有批判精神,但没有猛烈抨击苏格拉底、柏拉图的。中国人不惜抨击自己最伟大的教育家、思想家孔子。不仅打倒孔子,甚至对本民族的历史文化刨根论劣论朽,论“中国人的劣根性”、“民族劣根性”!

利哈乔夫曾指出,有许多学者对俄罗斯历史知之甚少,却对现状大加抨击,对未来随意预测。在我看来,俄罗斯人毕竟没有对自己民族刨根论劣,这是值得庆幸的。利哈乔夫认为,不能正确了解历史,是无法把握未来的。怎么能真正了解俄罗斯历史?他说应当研究俄罗斯历史与文化的特点。而这是离不开深入阅读的。

没有阅读,我们就没有历史。

历史,对于任何一个公民来说,都不是可有可无的。

一个人头脑里没有祖先的历史,就没有心灵上的祖国。

三

参加这个国际学术活动,了解利哈乔夫的见解及其在俄罗斯阅读活动中的影响,这是很值得我们关注和借鉴的。

我的祖国拥有世界上已使用了最久的文字,我的祖国还是造纸和印刷术的故乡,因而我的祖国拥有世界上最丰富的历史典籍和最悠久的阅读传统。但在今天,怎么竟会成为世界上人均阅读量最少的国家之一呢!利哈乔夫指出“俄罗斯文化在灾难性地衰落”,这声音鞭策我也应该反省中国的尴尬。

阅读习惯是在人生少年时培养起来的。中国长期通行的“应试教育”是致使很多孩子的阅读兴趣未能发育的主要原因。老师和家长叮嘱的总是“把作业做好”。没人问:你今天看了什么书?一个没有培养起阅读习惯的民族,会有怎样的未来?我不知该怎样想象。但我知道,我一再痛惜地感到,在我的祖国,最大的弊端莫过于顽固的“应试教育”,它在灾难性地扼杀国家的未来,危害之巨,我们还未充分认识到。

当然,在我的祖国,致力于克服教育弊端的仁人志士是有的。我完全赞同一位并非从事教育职业的教育家朱永新先生的如下观点,他说:“一个没有阅读的学校,不可能有真正的教育。”

人类历史上有很多精神的高山流水,要达到那些精神高峰,阅读与思考是唯一的途径。我少年时记住了高尔基的一句话:“书籍是人类进步的阶梯。”现在想来,这是要通过一代代人的重复阅读,才使“进步的阶梯”不断延伸。没有这样的重复攀登,人类的精神就会退化。四肢健全的新一代,也可能成为精神的侏儒。

就每个成长中的青少年而言,我以为阅读是以自主的姿态,开拓心灵容纳世界的能力和境界。如果不会阅读,不愿阅读,我们的世界就太小了。

我还反复表述过,阅读历史是需要感情的,而不总是“批判的态度”。感情可以使历史宽衣解带。没有感情,世界就没有真正的透明。感情会从失败中看到奋斗,从污秽中看到纯洁,从丑陋中看到美好,从侮辱中看到尊严。继承遗产,也是要有敬畏和珍惜之心的。阅读与继承祖先的历史,不是把甘蔗送到磨房里去,榨成糖水和甘蔗渣,然后留下糖水,把渣扔掉。人类的历史是光明与黑暗共同创造的。我们需要有生命的历史,不要被肢解的历史。历史因珍惜而辉煌。爱惜坍塌,才知崛起。

在圣彼得堡怀想阅读,我想,祖国,不只是个领土的概念,一个民族的祖先拓土开疆发展至今的历史,以及这个历史过程中形成的地域、人文、精神的总和,就是祖国。真正的祖国是文化,文化衰弱,民族就衰弱。唯有通过阅读,我们才会成为祖先的文化后裔。

最后,我想引用中共中央总书记、国家主席习近平的一段话来结束我的发言。习近平主席对中国历史文化极其重视,一再倡导领导干部要读书、要读历史。2013年8月19日,习近平总书记又在一个重要会议上特别讲了四个要“讲清楚”:讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势;讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土。我以为这是中国的福音。

(作者系国家一级作家,中国作协报告文学委员会副主任,享受政府特殊津贴。此文为作者在俄罗斯利哈乔夫国际文化对话会议上的演讲)