更昔洛韦与纳洛酮治疗小儿病毒性脑炎的疗效观察

史 慧

山东莱芜市新汶矿业集团莱芜中心医院儿科 莱芜 271103

本文对我院2010-01—2012-12采用更昔洛韦联合纳洛酮治疗的44例小儿病毒性脑炎与同期采用更昔洛韦治疗的41例患儿进行对比分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2010-01—2012-12收治的85例病毒性脑炎患儿,均符合小儿病毒性脑炎的诊断标准[1],同时排除存在严重心、肝、肾系统疾病及其他神经系统疾病患儿。随机分为2组,对照组患儿41例,男23例,女18例;年龄10个月~12岁,平均(6.6±2.3)岁;病程2h~5d,平均(2.4±0.8)d;临床表现:发热38例,头痛31例,呕吐12例,脑膜刺激征33例,病理征阳性8例,抽搐2例,意识障碍14例。观察组患儿44例,男22例,女22例;年龄6个月~14岁,平均(6.5±2.6)岁;病程2h~4d,平均(2.1±0.9)d;临床表现:发热39例,头痛35例,呕吐15例,抽搐2例,脑膜刺激征29例,病理征阳性9例,意识障碍12例。2组性别、年龄、病程、主要临床表现等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 所有患儿均进行常规综合治疗,如降温、降颅压、改善脑代谢、维持电解质平衡及控制惊厥发作等对症治疗。对照组患儿在常规综合治疗基础上,采取更昔洛韦5 mg/(kg·次)溶入5%葡萄糖溶液100mL中静滴,q12h;观察组在对照组治疗基础上加用纳洛酮0.01~0.03mg/(kg·次)溶入葡萄糖溶液100mL中静滴,q12h。2组患儿均治疗10~14d为1个疗程。

1.3 疗效评价 疗效评定标准:(1)显效:患儿经3d的治疗后头痛、呕吐、发热、抽搐以及意识障碍等症状、体征均消失;(2)有效:患儿经1周左右治疗后上述症状及体征消失;(3)无效:经过1周的治疗,患儿上述等症状及体征未消失。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学处理 采用SPSS 17.0统计软件进行统计学处理与分析,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较行t检验;计数资料采用率(%)表示,组间比较行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组临床疗效比较 治疗1个疗程后,2组总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组明显优于对照组。见表1。

表1 2组总有效率比较 [n(%)]

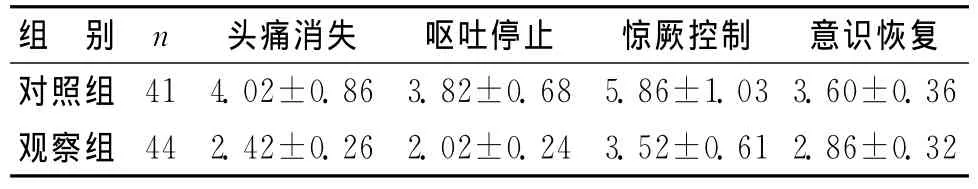

2.2 2组临床症状、体征改善情况比较 观察组患儿临床症状、体征控制或消失时间明显较对照组短,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患儿临床症状及体征改善情况比较 (±s,d)

表2 2组患儿临床症状及体征改善情况比较 (±s,d)

组 别 n 头痛消失 呕吐停止 惊厥控制 意识恢复对照组41 4.02±0.86 3.82±0.68 5.86±1.03 3.60±0.36观察组44 2.42±0.26 2.02±0.24 3.52±0.61 2.86±0.32

2.3 2组后遗症发生情况 2组后遗症发生率比较差异有统计学意义(χ2=3.86,P<0.05),观察组明显低于对照组。见表3。

表3 2组患儿后遗症发生情况比较 [n(%)]

3 讨论

病毒性脑炎是各种病毒通过皮肤、呼吸道、消化道等多种途径感染人体后,通过血脑屏障进入小儿中枢神经系统,进而引起脑实质的炎症。主要发病机制是机体感染病毒后,对神经组织的直接侵袭造成神经细胞坏死;另外,机体对病毒抗原产生的免疫反应,可导致脱髓鞘病变及血管损伤。临床表现具有多样性,多数患儿先有全身感染症状,后出现神经系统症状。轻者表现为发热、呕吐、头痛、精神萎靡等,重者有反复惊厥、意识障碍、颅内压增高、肢体瘫痪、昏迷,甚至出现脑疝,危及生命[2]。其起病急,发展迅速,轻者预后良好,重者可留有严重后遗症。故采取有效的治疗措施是控制儿童病毒性脑炎发展及减少并发症的关键。

更昔洛韦是一种新型广谱抗DNA病毒药物,系阿昔洛韦的衍生物,进入细胞后经细胞脱氧鸟苷激化酶转化为更昔洛韦三磷酸,后者可与三磷酸脱氧鸟苷竞争与病毒DNA多聚酶的结合,从而抑制病毒的DNA合成。更昔洛韦在体内广泛分布于各组织及体液中,分子量小,易通过血脑屏障,脑脊液中药物浓度可达血药浓度的25%~70%[3];另外,更昔洛韦作用迅速、不良反应小,不易产生耐药且对多种耐药株敏感。特别对巨细胞病毒、单纯疱疹病毒I型和Ⅱ型、EB病毒和水痘疱疹病毒疗效显著。病毒性脑炎患儿由于中枢神经系统感染、损伤导致内源性阿片受体β内啡肽的释放增多[4]。β-内啡肽在神经、垂体激素分泌,心血管活性和呼吸调节方面均起着一定的作用。当β内啡肽的释放增多对呼吸、循环有抑制作用,从而加重脑细胞变性坏死、脑组织水肿、颅内压增高,造成脑组织缺氧缺血,甚至危及生命。纳洛酮为β-内啡肽的特异性拮抗剂,能迅速通过血脑屏障,与分布在脑干等部位的阿片受体结合,有效逆转内源性阿片样物质所介导的各种效应,阻断阿片受体的继续损伤作用,明显改善脑血流,增加脑灌注压,使缺氧后的脑血流量重新分布,保证脑干等重要部位的血液供应;同时还能抑制氧自由基的释放,稳定溶酶体膜,保护神经细胞,防止缺血再灌注损伤,抑制全身炎症反应,纠正机体内环境失衡[5],防止多器官功能衰竭的发生。

本文结果显示,更昔洛韦与纳洛酮治疗小儿病毒性脑炎明显优于更昔洛韦单一用药,缩短了疗程,提高了治愈率,且后遗症的发生率较低,安全性高,患儿预后较好,是一种安全有效的治疗方案。

[1]胡亚美,江载芳,诸福棠.实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2002:759-763.

[2]杨小利,殷亚楠,孟凡超,等.小儿病毒性脑炎50例临床分析[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(1):54-55.

[3]沈刚.实用儿科药物手册[M].2版.北京:人民军医出版社,2009:199.

[4]祝益民.儿科急救药物的临床应用[J].中国实用儿科杂志,1999,14(11):643.

[5]许巍,方晓,王华.纳洛酮治疗病毒性脑炎的疗效观察[J].小儿急救医学,2004,11(1):46-47.