中西医结合护理在提高脑梗死患者生活质量中的应用价值

吴 琳 赵 菁(通讯作者) 赵淑琴 刘 红 周东升

1)湖北宜昌市三峡大学校医院 宜昌 443002 2)湖北宜昌市第二人民医院护理部 宜昌 443002

脑梗死是老年人的常见病和多发病,具有并发症多、致残率高、病死率高等特点。我国脑梗死患者的发病率居世界第一,已成为影响老年人生命健康最主要的疾病之一。随着医学治疗手段的不断进步,脑卒中的病死率有所下降,但其高达80%左右的致残率严重影响着患者的生存质量[1]。随着医疗护理模式的转变,患者生活质量水平上的提高越来越受到关注。中医护理是近年来逐渐得到重视和认可的传统医学护理方法,其在改善脑梗死患者的神经功能,提高生活能力,促进患者全面康复方面发挥着重要的作用。我院2012-12—2013-05对35例脑梗死患者实施中西医结合护理,效果满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 脑梗死患者70例,男36例,女34例,年龄43~74岁,平均(58.3±16.5)岁。脑卒中首次发作30例,2次发作36例,3次以上发作14例;将患者采用随机分为观察组(n=35)和对照组(n=35)。纳入标准:(1)西医符合第4届全国脑血管病学术会议标准诊断[2],中医符合《中药新药临床研究指导原则》中的中风诊断标准;(2)均经头颅CT及MRI确诊;(3)脑卒中后GCS评分>8分,病情稳定;(4)家属及患者均履行知情同意手续;(5)75岁以下;(6)肌力下降,有肢体功能障碍;(7)意识清醒,能够配合治疗;(8)病程<5个月。排除标准:(1)恶性肿瘤患者;(2)合并有心、肝、肾等重要器官严重疾病者;(3)血管性痴呆、精神病史、有意识障碍者;(4)有严重情感障碍、聋哑人或失语等不能完成或配合实验者。2组年龄、性别、GCS评分、生活能力、肢体运动功能以及发作次数等方面差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 2组患者入院后均采用神经内科常规治疗(包括卧床休息、限盐,溶栓、营养脑神经细胞,给予脑细胞活化剂,维持水电解质及酸碱平衡,对有并发症患者给予对症治疗等)。对照组采用西医常规护理,包括饮食指导、病情观察、皮肤护理、随机健康教育、康复训练(肢体、语言)等,观察组在对照组的基础上采用中医护理,主要干预手段如下。

1.2.1 成立中医护理小组:科室成立中医护理小组,在实施中医护理之前,向患者及其家属讲解中医护理实施的目的、意义、主要手段、实施方法等,取得患者的配合。小组研究脑梗死康复健康教育小册子,发放给患者及其家属。帮助患者制定护理计划表,由责任护士督促患者实行。

1.2.2 情志护理:脑梗死患者常伴肢体功能障碍,心理负担较重。患者入院后护士主动加强交流,建立良好的护患关系。通过不良心理进行评估,按照不同分型进行针对性的言语安慰。其中肝气郁结型的患者多表现为急躁易怒、失眠多梦、胸闷等,护士应尽量满足患者的合理需求,顺情解郁,调畅气机。心肾不交型的患者多表现为惶恐不安、为所站立等,护士术后以鼓励、安慰为主,采用康复实例,帮助其建立康复信心,以恰情快志鼓气畅情,调养心肾。心虚胆怯型的患者,多表现为失望抑郁、心悸不宁,护士应对该类患者多采用心理疏导、劝解,以乐观积极的情绪感染患者,以喜胜悲,畅情养心,使气血调和、脏腑正气增强[3]。通过情志护理缓解不良情绪,坚定患者的治疗信心。

1.2.3 针灸护理:取穴:头部取百会、人中,上肢取曲池、内外关、合谷,下肢取足三里、阳陵泉、三阴交[2],脚部取太冲。选用华佗牌无菌针灸针0.32mm×40mm一次性毫针,采用捻转手法进针,体针直刺进针,以局部有酸胀感,并向周围放射为佳,操作采用提插、捻转手法,急性期用泻法,恢复期用补法。将提前做好长约5cm的艾柱套于针尾部,点燃施灸。以患者感温热但无灼痛为度,在施灸过程中,若患者感觉灼热,不可忍受时,停止灸[4]。待艾柱烧完后除去灰烬,每针灸1壮,施术后留针30min。

1.2.4 按摩护理:按摩前保持环境安静,嘱患者排空大小便。(1)上肢:患者取仰卧位,按摩手法为拿捏和揉按,穴位有天府、曲泽、手三里、内关、外关及合谷,按摩时亦包括患侧上肢的肌肉。(2)下肢:患者仰卧,按摩手法为捏压,方法为一手拇指、食指分别捏压患者的双膝眼穴,另一手拇指按压昆仑穴,食指按压足三里,然后依次揉按伏兔、血海、梁丘和阳陵泉,然后采用滚法从大腿根部沿着股四头肌向下经膝关节、小腿外侧至足背。(3)足底反射区:患者取仰卧位,手法采用屈食指点、按法为主,并配合推、摩、掐、括等,力度以患者出现酸、麻、胀、痛等较强的刺激感为度。穴位有头、额窦、小脑与脑干区、脑垂体、肾、输尿管、膀胱区;上肢瘫加肩、肘与肩胛骨,下肢瘫加膝、髋。面瘫加三叉神经、上颌、下颌与面,失语加喉、气管[5]。按摩后嘱患者尽可能的多饮水,每次按摩20min。

1.3 评价指标 (1)肢体运动功能:采用上下肢运动肌力评分进行评价,采用Lovett 6级分级法,其中0级为无可测知的肌肉收缩;1级有轻微收缩,但不引起关节运动;2级在减重状态下关节可全范围运动;3级能抗重力做全范围运动,但不能抗阻力;4级能抗重力、抗一切阻力;5级能抗重力,抗充分阻力。(2)生活能力:采用改良Barthel指数量表评价,包括:穿衣、进食、修饰、洗澡、如厕、上楼梯、转移(床、椅)、活动(步行)、排便控制,满分为100分,分值越高,表明生活自理能力越强。(3)生活质量:采用生活质量综合评定量表问卷(GQOLI-74)进行调查,包括物质生活状态(条目F1~F10)、躯体功能(条目F11~F30)、心理功能(条目F31~F50)和社会功能(条目F51~F70)4个维度,物质生活功能有4个因子,后三个维度各有5个因子,本研究统计维度分,得分越高,说明生活质量越好。(4)护理满意度:采用我院自制的护理满意度调查问卷,共包括20个条目,8个方面,有满意、比较满意和不满意三种答案,前两种计入满意度。出院前由专人指导患者采用无记名的方式填写,当场回收。

1.4 统计学处理 采用SPSS 15.0软件进行统计学处理,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组肢体运动功能比较 2组患者入院时的上、下级肌力比较差异均无统计学意义(P>0.05),观察组出院时的上、下肢肌力评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者肢体运动功能比较 (±s)

表1 2组患者肢体运动功能比较 (±s)

组别n 上肢肌力 下肢肌力入院时 出院时 入院时 出院时对照组35 1.74±0.82 2.25±0.59 1.92±0.65 2.81±0.63观察组 35 1.68±0.58 2.76±0.71 2.03±0.65 3.31±0.87 t 值-0.65 2.89 0.48 3.24 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.2 2组生活能力及护理满意度比较 2组患者入院时的生活能力差异无统计学意义(P>0.05),观察组出院时的生活能力评分高于对照组,护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者生活能力及护理满意度的比较 (±s)

表2 2组患者生活能力及护理满意度的比较 (±s)

组别 n Barthel指数入院时 出院时护理满意度/%对照组35 33.72±8.87 50.90±15.62 30(85.7)观察组35 32.09±8.58 78.87±20.65 34(97.1)t/χ2值-1.02 8.37 6.39 P值 >0.05 <0.05 <0.05

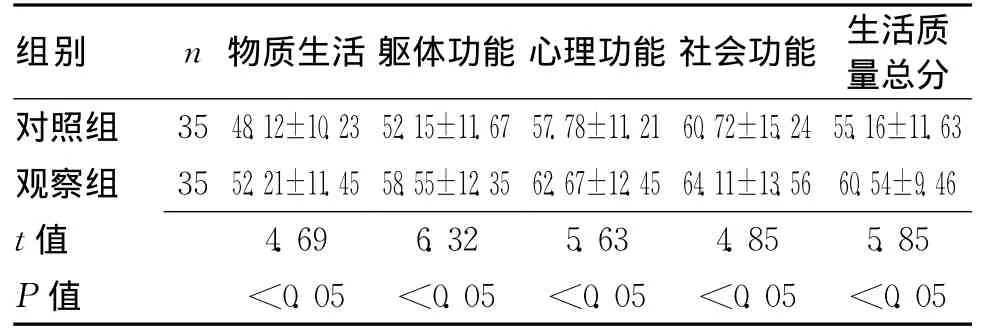

2.3 2组生活质量比较 观察组在躯体功能、社会功能、心理功能等生活质量方面的评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者生活质量比较 (±s)

表3 2组患者生活质量比较 (±s)

组别 n物质生活躯体功能心理功能社会功能 生活质量总分对照组 35 48.12±10.23 52.15±11.67 57.78±11.21 60.72±15.24 55.16±11.63观察组 35 52.21±11.45 58.55±12.35 62.67±12.45 64.11±13.56 60.54±9.46 t 值4.69 6.32 5.63 4.85 5.85 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

脑梗死是由于脑供血障碍而发生的组织缺血、缺氧坏死,形成梗死灶的脑血管疾病,致患者运动、语言等多方面功能受损,严重影响患者的生活质量。如何采用有效合理的护理手段降低脑梗死患者的致死率,提高患者的生活质量一直以来都是神经内科医护人员研究的热点课题。中医是我国的传统瑰宝,中医学十分重视人体自身的统一性、完整性及其与自然界的相互关系,既纵观整体,又注重个体差异。中医护理是指在中医基本理论指导下工作,其遵循辨证施护的原则,解决或部分解决护理对象在生理、心理、精神、情志方面存在或潜在的问题[6]。近年来,中医护理在各科室的应用较为广泛,并卓有成效。中医康复护理已成为脑梗死护理的发展方向。

脑梗死疾病祖国医学归为“中风、卒中”,病机因素有虚、瘀、痰、火、风、气、血六端,在治疗上多应用活血化瘀、舒筋活络之法。周桂兰[7]的研究显示,中医护理能够更及时、更显著的恢复脑卒中患者的身体和心理功能,提高临床治疗效果。为提高脑梗死患者的治疗效果,我院神经内科在常规护理上实行简便廉效可行的中医康复护理方法,主要有情志、针灸和按摩护理,三位一体,情志干预用一种或多种情绪去调节、控制、克服另外一种或多种不良情绪,宣泄患者的抑郁、忧闷的情绪,消除不良情志因素,使心理情志开朗畅达,脏腑、经络达到阴阳平衡,气血调和[7]。针灸可畅经络、行血气、利关节,醒脑开窍、活血化瘀、疏通经络,不仅能促进大脑的血液循环,刺激人体大脑皮质产生电活动,以诱发或缓解肌张力,改善肢体运动障碍,且可增强大脑皮质运动区的输入信号,促使中枢运动神经系统兴奋,促进脑血管侧支循环中的建立,改善脑及全身组织神经细胞的功能状态[8]。穴位按摩是传统中医治疗手法,有疏经通络、行气活血、扶正祛邪的功能,可增加局部血液循环,改善肌肉的营养状态。足底反射区按摩根据中医“上病下取”的理论,显著改善患者日常生活能力和神经缺损程度,提高患者的运动功能[9]。以上中医护理实施的过程中,建立了良好和谐的护患关系,增加了相互之间的沟通,促进患者更好的回归家庭和社会具有重要意义。

综上所述,中西医结合护理能够更好的辅助治疗,促进生活能力的恢复,改善患者的生活质量,且具有简便、廉效、可行性强的特点,值得推广应用。

[1]陈翠芳.综合护理干预对脑梗死后患者康复的影响[J].现代中西医结合杂志,2011,20(35):4 562-4 563.

[2]中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经内科杂志,1996,29(6):379-381.

[3]石君杰,徐发莹,陈树婷.古代中医情志相胜的心理疗法初探[J].江西中医药,2010,41(4):12-14.

[4]李发明.急性脑梗死患者早期进行中西医结合康复治疗的研究[J].中国医药指南,2013,11(18):295-296.

[5]周梅.中西医结合治疗老年脑梗死的临床研究[J].山东医药,2011,51(20):60-61.

[6]朱业智,魏进莲,余秀萍.中医康复护理对脑卒中偏瘫病人肢体功能恢复的影响[J].护理研究,2012,26(28):2 647-2 648.

[7]周桂兰.脑卒中康复期中医护理总结[J].实用中医药杂志,2012,28(7):598-599.

[8]王伟敦,丁自勤,陈慧珍,等.功能训练联合针灸早期介入对脑卒中患者生存质量的影响[J].中国康复医学杂志,2012,27(2):147-149.

[9]谷敏.穴位按摩对脑卒中患者肢体偏瘫的疗效观察[J].上海护理,2011,11(4):39-40.