汉字动物园:蚊子·苍蝇

朱孟仪

蚊子

“松扉欲启如鸣鹤,石鼎初煎若聚蚊。”(《冬晓章上人院》)在文艺青年泛滥的唐朝,诗人皮日休穿越温差悬殊的季候,以嘤嘤嗡嗡的“聚蚊”入诗,来比喻冬天煎茶的声音,足见其对蚊子的好感。

可是,许多唐宋时期的文青们认为,“聚蚊”的声音其实没那么小,甚至比雷声还大。唐人王起就说过:“蚊聚雷侵室,鸥翻浪满川。”(《秋霖即事联句三十韵》)公子哥张祜也十分工整地帮腔:“雨气朝忙蚁,雷声夜聚蚊。”(《题平望驿》)宋人梅尧臣直接以《聚蚊》为题吟道:“日落月复昏,飞蚊稍离隙。聚空雷殷殷,舞庭烟幂幂。”殷殷如雷,幂幂如烟,意境何其空濛深远,诗意的美感顿时稀释了人、蚊间已久的积怨。“聚蚊”典出《汉书·中山靖王传》:“夫众煦漂山,聚蚊成雷。”意思是,蚊子一旦聚到一起,就轰响如雷。

“听”蚊,要有听昆曲的情致;“看”蚊,则需要一点魔法师的眼力。韦应物曾留心过琥珀里的一只晶莹剔透的蚊子标本:“曾为老茯神,本是寒松液。蚊蚋落其中,千年犹可觌。”(《咏琥珀》)温润的琥珀固然可以把玩,但要细察入微,却是常人难以企及。“乍可巢蚊睫,胡为附蟒鳞。”(《浮尘子》)——元稹算是厉害的,竟能于细微处发现“浮尘子”在蚊子的睫毛上做窝。浮尘子是什么?浮尘子原是一种小到可以忽略不计的虫。“雨工避罪者,必在蚊睫宿”,皮日休于氤氲茶香的禅定中终胜一筹,认为蚊子睫毛虽小,但雨神可以住在上边(《吴中苦雨因书一百韵寄鲁望》)。

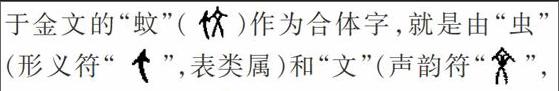

诗人的浪漫毕竟是实证主义难以抵达的彼岸。驻留在现实大地,一些满怀诗情叩问经典的训诂学家、考古学家认为,蚊子的命名与发声,来自于它们扇动的翅膀,不过是人对自然的拟音而已。这意思无非是挑明,在汉语世界“嘤嘤嗡嗡”响彻古今的“蚊”字中的“文”,有且仅有表声的功能。当象形白描手法不能满足最初的造字冲动时,“蚊”字便勇敢地跳出了“画成其物,随体诘诎”的象形窠臼,一边坚守实象(形意符),一边回归声音(音韵符),另辟了一条简便体贴的造字路线。单体为文,合体为字。最早见于金文的“蚊”( )作为合体字,就是由“虫”(形义符“ ”,表类属)和“文”(声韵符“ ”,表声音)合成,表明蚊子是一种嗡鸣的吸血小飞虫。这种大胆而非随意的“蒙太奇”手法,标志着造字运动已进入了流水线生产阶段,造字者从此不再诉诸新发现、新造型、新景观,而是将既有的“单体文”当成造字的材料——原理性的突破既然已经大功告成,积木式的组合创新遂成为造字的新工艺。于是,玟、旼、汶、纹、坟、雯、旻、彣、紊、闵等为代表的一批“文族”形声字大量涌现,完成了“文”化祛魅,汉字终于实现造字模式的历史性突围,从贵族祭祀的“卜辞”、“录辞”,宫廷记事的符号,变成民间记音、交际的工具。文字向语言(口语)的首次大规模妥协——文本在绘本与话本之间两面讨好,一边保留了形象的材质,一边嵌入了颤抖的舌簧,既召回了字前时代悦耳的声响,也为文字取悦大众做出了贡献。台湾学者唐诺说:“当一个字不太熟识地忽然跳到我们眼前时,我们可以声符去尝试它的声音(‘有边读边,没边读中间,没有中间自己编的民粹式声符理解方式),从意符去感受它的属性,更敏感更多心的人并且由此可寻回这个字的可能经历和记忆,甚至回到最原初的始生之处之时。”(《文字的故事》,上海人民出版社2010年版)

小篆时期,“虎狼之师”的秦人好像不屑用细声细语的文艺腔、文( )绉绉的小清新去造“蚊”字,遂用“ ”(民,同“眠”)和“ ”(虫)作为构造材料取而代之,另造了一个异体字“蚊”( );后索性用“ ”(昏,眠)代替“ ”(民,眠)再造了一个“ ”( + ),强悍地流行于短暂的秦帝国时期。至东汉,许慎从时间的斜坡借坡下驴地解释说,之所以用“ ”、“ ”造一个蚊字,是因为蚊子是出没于黄昏的小虫。宋人陆佃以原告的身份站在受害者的立场上,否定了“民”与“昏”、“眠”的借贷关系,转而强调了夜行吸血鬼的害“民”属性,从物象场景和谐音的角度弥补了许慎的不足。而以“文章精炼醇雅、有秦汉古风”享有盛誉的罗愿,在现实与浪漫接壤的细微处,发现了蚊子“足有文彩”的细节,又折返到纤毫毕现的观察力上。在《尔雅翼》中,罗愿说:“其生草中者,吻尤利,而足有文彩,吴兴号为豹脚蚊子。”抑武尚文的宋人,似乎十分热衷于此说。因此,大文豪苏轼就说:“风定轩窗飞豹脚,雨余栏槛上蜗牛。”(《次韵周开祖长官见寄》)

专事动物命名研究的学者们并不完全赞同“豹纹说”,认为豹纹的解释太随意了,虽说蚊子脚上的确有花纹,但比起其他许多昆虫来,实在不算显眼。于是,峰回路转之后,一部分学者的注意力又从蚊子的脚绕到它的行踪上来。他们认为,汉字“蚊”来源于蚊子飞行时的纹状轨迹。我觉得此说更不靠谱,哪只带翅的昆虫走的是笔直的路线呢?据说,昆虫大多以对数螺线的方式接近光源;倘以形声字“音符表音”的认定,去掩饰“音符既表音又表义”的实质来解读“蚊”,要么被屏蔽于视、听之外的感官,在蚊子的发声、肢体及花样飞行路线上转圈,忽略“文”的微言大义,曲解、误读造字者的良苦用心;要么囿于约定俗成的借口而偷懒耍滑,设置透明的玻璃天花板,藐视先民造字的智商,将凡不能解读的汉字意义层,一甩手都以“声旁不表义”的托词揖让给了虚空,然后便袖手旁观去了。因此,蚊子的命名就成了一个谜:令人如此讨厌的害虫,怎敢附庸风雅妄称“文”虫?

《说文》:“文,错画也。象交文。今字作纹。”又称:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。”按许慎的说法,“文”的本义亦隐藏于花纹、裂痕(纹),坟典(“三坟五典”,古代典籍的通称)、起伏于大地的土包(坟),彩云(雯),杂乱(紊),苍穹(旻),昏暗(闵),水纹(汶),光波(旼),玟理(玟),彩色(彣)等义项中……一批与“纹理”有关的“文族字”群落,证实了许慎的说法不谬。最早见于甲骨的“文”( ),其字象恰好也呈纹理纵横交错状。据此,追随许慎的文字学学者认为,“蚊”字中的“文”,应是斑纹之“纹”的省变。

蚊子用令人厌恶的疼痒证明自己的存在,用血债累累的斑痕表达自己的美术见解。她们张开小翅膀,凭借随身携带的“秘密武器”——刺吸式管状口器和六枝短针,宛如训练有素的小护士娴熟而迅速的针法,在义务献血者的瘙痒处留下一朵六出雪花状的红斑,犹如人类早期刺青或纹身留下的斑痕,赫然在目。因此,朱芳圃在《殷周文字释丛》中说:“文即身之文,象人正立之形。”据人类学家研究,刺青或纹身,既可以吸引性关注,又是人类群婚时代有效防止近亲乱伦的禁忌符号。《礼记·王制》中就有这样的描述:“东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。”据现代性学家分析,中国南方古越国的“断发纹身”,也有区分族群、避免乱伦的作用,是文明进步的习俗。因此,“蚊”字中的“文”,是否可以解释为“文明”、“文化”之“文”呢?冯宜全在《汉语字音起源》中指出:“远古造字,其形状很像蚊子,故谓之文。物象都被蚊象化了,就叫文化。”冯先生认定,甲骨文中的“ ”(文)和金文的“ ”,都是蚊子的象形字。尤其是金文中的文,上面突出的尖嘴明显是针管状口器,下面依次是两只翅膀和两条腿,中间则是心脏,代表吸入的血液。

列维·布留尔认为,一切事物之间——不管是宇宙天象、自然现象、动植物世界,还是人类社会任一事物之间——都依靠某种不能凭借逻辑分析作出解答的“神秘”链条连结起来,彼此渗透,互相沟通。在古人眼里,先礼后兵的蚊子与尊崇礼乐的周人,在“文气”上似乎达成了某种神秘的契约。在寻找降落的肉体之前,蚊子总是一边盘旋舞蹈一边弹琴吟唱,是不是颇有些上古的遗风?事实上,即便是好战的雌性嗜血者,也是嚷嚷着先下战书,集体誓师,然后俯冲,一视同仁地向或白嫩香艳或黑粗污浊的肉身痛下针砭,绝无偷袭下作之嫌疑,也无嫌贫爱富之机巧。

史载,我国古代战争就像蚊子一样,先礼后兵。他们大多经双方数次卜筮、磋商之后,选择大伙儿都能接受的时间、地点,派得力使节下战书后,才正式拉开帷幕。双方摆开阵势,先是兴师问罪,历数动武的理由,然后泼辣辣地开骂,直骂得血脉贲张,全然没了颜面,方才恼羞成怒,兵戈相见。有时,为了确保战争的公平、公开、公正,双方还要通报参战实力,甚至共同派遣民夫提前平整战场(工钱也实行AA制,双方平摊),其情景好像是拍电影而不是作殊死决战。

不仅如此,对待猎物,上古时期也有“网开三面”的典故流传。据说有一天,商王成汤散步于田间,见有人四面张网捕猎飞鸟,于是悻悻然走过去对那人说:“呔,你丫太残忍了吧,如此下作,所有的鸟儿都会被你这厮捕尽的!”成汤一边斥责,一边砍断了三面网,然后与鸟儿对话:“亲,喜欢向左飞就向左,喜欢向右飞就向右;如果你真的厌倦了生活,就投入这张网吧。”“网开三面”这个成语由此而来。后来,以讹传讹变成了“网开一面”。再后来,毕业于伏龙芝军事学院的刘伯承,在现代战争实践的基础上反复提炼,形成了“网开一面,围三阙一”的战法。不过,这时候的“围三阙一”,与古风已经相去甚远。刘伯承围师必阙的实质是“虚留生路,暗设口袋”,通过加强三围攻势,然后衔尾追溃。

在上古时代,“围三”就是利用三面合围之势,瓦解敌军的抵抗意志;而“阙一”则是留给敌军一条逃生的路线。也就是说,“围三阙一”战法既要减少战争投入的成本,取得军事上的主动;又要避免对方死磕,弄得双方鱼死网破,保存有生力量。军事史家分析说,春秋以前,敌对双方军旅的主体大多是农民,倘把敌对人员杀光,抢到的只是没人耕作的土地,完全没有收益。而且,那些溃败的士兵最终会被俘为奴隶,杀敌其实是在杀自己未来的财产。所以,当时的战争惯例是不追溃。毛泽东在他的《论持久战》中,曾将周人后裔宋襄公恪守“兵礼”的举动,称之为“蠢猪式的仁义道德”,说明古今社会的文化背景差异之大。

史家认为,由上古时期的天下万邦到春秋时代的数十诸侯国,再到“战国七雄”,最后秦汉统一华夏,这一历史演变的过程显示:统一,是中华民族发展的历史趋势。统一的方式和路径却一直有两种:一种是“以德服人”的路线,一种是“以力服人”的路线。姜广辉教授认为,前者主要依靠涵化融合的方法,后者则主要通过战争兼并的方法。大体上说,东周以前走的是“以德服人”的路线,东周以后走的是“以力服人”的途径。作为中国文化主流的儒家的价值观竭力倡导“以德服人”的路线。所以,孔子要“克已复礼”,这个“礼”就是周礼。西周时期,“五礼”中就有“兵礼”。兵礼既包括交战的规则,也包括了军队中的各类礼仪和纪律。春秋晚期到战国时,这些战规逐渐被抛弃,诸侯异政,诸子蜂起。《孙子兵法》的出版发行,加速了道术大裂,“兵不厌诈”、“出其不意,攻其不备”等军事理论已被人们普遍接受。秦国便以斩获首级(或取右耳)的数量来登录、表彰军功。所以,“围三阙一”战法就成了最为阴毒的战策之一。

在春秋天下大乱、列国政治秩序急需重整的当口,未能与时俱进的儒家顽固地认为,“礼乐征伐自天子出”才是合乎礼义的,而春秋时期则是“礼崩乐坏”,“礼乐征伐自诸侯出”,没有合乎礼义的战争。也因此,孔子说“郁郁乎文哉,吾从周”。这里“从”的便是西周的礼乐文明。孟子承袭了孔子的思想,他说:“春秋无义战。”孔子在《论语·季氏》中留有微博体的语录:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”意思是说:天下有道的时候,制作礼乐和出兵打仗都是由天子决定的;天下无道的时候,制作礼乐和出兵打仗由诸侯决定。礼乐征伐自天子出,是西周的时代;礼乐征伐自诸侯出,就是春秋时代了。

从“有道”到“无道”,从有序到无序,人类历史的演变折射了人性恶的泛滥之初,却为蚊子披上一层文化的光圈。究竟是三千年前战争礼节的变异导致人们对蚊子的重新审视,还是造字者试图向后人传达点什么?古生物学家告诉我们,不管人类如何讨厌蚊子,从造字的角度看,因母爱泛滥而嗜血成性的蚊子的始祖,在1.7亿年前的侏罗纪就出现了。悠久的进化史,似乎为蚊子的“文化”提供了足够的时间准备,“嘤嘤嗡嗡”的战前君子宣言,大概就是蚊子文明修为的话语方式和行为准则了。

生于江南水乡的鲁迅先生,对蚊子的君子风度似乎并不领情。那是个夏日的夜晚,为践稿约,先生悠然掏出卷烟(烟斗去哪里啦?),吞云吐雾思忖半天,没想出个一针见血的题目,却招来了一针见血的女性刺客——雌蚊。“我熄了灯,躲进帐子里,蚊子又在耳边呜呜‘叫。”直面蚊子的纠缠,先生终于出离了愤怒:“叮只管叮,但请不要叫。”继而,先生决绝地说:“倘有人提出一个问题,问我‘于蚊虫跳蚤孰爱?我一定毫不迟疑,答曰‘爱跳蚤!这理由很简单,就因为这跳蚤是咬而不嚷的。”(《集外集拾遗补编·无题》)

我不知道,彼时究竟是绍兴的蚊子,还是北平的蚊子骚扰了鲁迅。我想先生既然能够“于无声处听惊雷”,那么就一定能够分辨得出,说唱京韵大鼓的蚊子与南方口音的蚊子大抵是有些区别的。南方的蚊子虽然善于结伙抱团,但歌声在平滑的舌苔上打滑,极尽忧怨温婉之小资情调;北方的蚊子则非常直率地“嗡”一声飞来,“嗡”一声飞去,字正腔圆,从不拖泥带水,仿佛传达太后的懿旨,多一字都显得有失身份。因此,在燕园安身立命的鲁迅,文章中庶几脱离了婉约的江南文气,没有冗词,个个击中要害,一剑封喉。

说实话,我无法苟同于鲁迅关于蚊子与跳蚤的价值判断。我觉得,跳蚤虽有舞蹈天才,但天生不擅礼乐,属于“不叫的狗”,而且不宣而战基本上可以划归小人范畴;尤其不能容忍的是,喜钻裤裆的跳蚤太阴鸷,它们躲于暗处,不按常理出牌,更无风度可言,令人十分尴尬。

苍蝇

苍蝇最早现身于李斯创办的小篆体杂志。所以,目前我们只能见到《说文解字》保留下来的篆文的“蝇”。

五经博士许慎说:“蝇,营营青蝇。虫之大腹者。从黾,从虫。”篆文“ ”(蝇)由“ ”(虫)、“ ”(也)、“ ”(卵)三个元素构成,是一种双翼大腹昆虫,习惯在目标食物上大量排卵,使其腐化,然后食用腐化物。李时珍认为,苍蝇营营叫,其名自呼。秦统一六国后,由于各国文字迥异,有碍沟通,不利于实施秦王朝“递三世乃至万世为君”的无限期规划,于是任命李斯为文字改革委员会主任,负责统一六国文字。擅长小篆的书法爱好者李斯(有刻石为证)以“小篆”为标准,不辱使命地完成了这一千秋大业。有了统一的文字,六国团结如一,从此奠定了华夏民族统一的基础,却不期然加速了暴秦的灭亡,中国进入了汉代。

这就是说,周王朝的钟鼎文没有苍蝇,商帝国的甲骨文更不见苍蝇。可知,被称为“龙骨”的有字甲骨,显然没有受到苍蝇的污染。所以,王懿荣在1899年发现甲骨文以前,“龙骨”被当作一味“放心药”吃进了许多中国人的肚子,化成了一部分中国人的骨血——按台湾学者唐诺的说法,直到上世纪初,那些刻有文字的甲骨才从医学院转入文学院。同时,在现代医学的解剖刀下,人正在从生灵向生物、动物急遽退化,我们高贵的肉身也随之从文学院转入了医学院,不再与灵魂、巫术牵扯不清。

但是,“没出现”不等于不存在。苍蝇的历史远比人类历史更悠久、深厚。文字学者以苍蝇的生活习性为依据,在中国远古的灶台上,发现了苍蝇的屐痕。苍蝇喜欢围攻有吃有喝且温暖宜人的中国灶台,中国人与苍蝇同灶而食大约有三千年的历史了。按照文字学学者提供的线索,从“灶”字出发,不难找到苍蝇在古文字中的踪影。原来,“灶”的繁体字写作“竈”,金文写作“ ”——这个长得十分可爱的字,上面有“穴”,是有房盖的半地穴式住宅,显然此时人类已进入“居者有其屋”的时代;下面的“ ”是后来统一简化为“黾”的多脚飞虫“蝇”的本字。瞧这副模样,无疑是苍蝇的原型了。但是,由于楷书“ ”将篆文字形中的虫头“ ”写成“ ”(口),将带“卵”的虫身“ ”写成“ ”(电),面对“黽”的远古造型,有人将它释为“蛙”,有人则乐意释为“黾(蝇)”。这是字典上最混乱的地带之一,见仁见智的结果,是造成了文字学上一场打不清的官司。

明眼人可能一看便懂,之所以会产生汉字解读时的纷纭,说到底是事物本身的关联连挽了人类思想认识的关联,毕竟蛙是喜食苍蝇的物类。正因为物象之间似是而非的关联,才使我们有机会借中国式的灶台解读远古的苍蝇。然而我认为,出没于灶台上的苍蝇不算智者。古希腊先哲告诉我们,对一只不想被拍死的苍蝇来说,最保险的地方就是苍蝇拍。当然,公然钻进我们耳朵里恬不知耻地嗡嗡做爱的苍蝇,比降临灶台的苍蝇更可恶。愚蠢又可恶的苍蝇,固然不可能在文学上有所造就,从古至今,甚至没有一首诗赞美过苍蝇,也没有一首歌吟诵过苍蝇。但是,细心的人还是从《诗经》里发现了中国文学史上的第一只苍蝇。《诗经·齐风·鸡鸣》:“鸡既鸣矣,朝既盈矣。匪鸡则鸣,苍蝇之声。”这个发现,无意中奠定了苍蝇作为文学小虫的反派地位。

苍蝇们从《诗经》起飞,在唐诗宋词中嗡嗡营营,一直吟诵到今天。唐诗人韩愈在《秋怀诗》中说:“上无枝上蜩,下无盘中蝇。”韩愈又说:“蝇营狗苟,驱去复还。”接过韩老师的接力棒,宋代的陆佃在《埤雅》里说:“青蝇粪尤能败物,虽玉犹不免,所谓蝇粪点玉是也。”苏学士的《满庭芳》则有言:“蜗角虚名,蝇头微利。”与古人笼而统之的议论相比,诺贝尔文学奖得主、第二位华语作家莫言的观察算是细腻的,他说:“苍蝇,不断地翘起一条腿来擦眼睛,抹翅膀。世界上没有一种动物能像苍蝇那样灵巧,能用腿来擦自己的眼睛。”

在现代文学史上,知堂先生是唯一写到苍蝇用腿擦拭眼睛、对苍蝇泛着青铜光泽的复眼予以另眼相待的大家。周先生告诉我们,对苍蝇的恶感是因为“现在受了科学的洗礼,知道苍蝇能够传染病菌”,并因此而将苍蝇引申为“美和生命的破坏者”。周作人对苍蝇的“可恶”还做了一个解释:“他的别一种坏癖气,便是喜欢在人家的颜面手脚上乱爬乱舔,古人虽美其名曰‘吸美,在被吸者却是极不愉快的事”、“但这是一个相当个人化的体验与情感反应,大多数人对苍蝇的厌恶大概不是由此而发,还是理性在起作用。”俗话说,苍蝇不叮无缝的蛋。有趣的是,在貌似价值多元化的当下,有些蛋其实巴望着被叮;那痒痒的感觉,想必被叮得很是受用。知堂先生似乎看到了他的子孙们的做派,故意制造绯闻撩拨“吸美”者,权且排遣寂寞。连街道大妈都知道:没有苍蝇叮上来的食物,绝不是好食物;当然,被苍蝇叮过的食物也未必是好食物了。这是一个悖论。所以,在散文《苍蝇》中,周作人说:“苍蝇不是一件很可爱的东西,但我们在做小孩子的时候,都有点喜欢它。我同兄弟常常在夏天乘大人们午睡,在院子里弃着香瓜皮瓤的地方捉苍蝇。……倘若捉到一个年富力强的苍蝇,用快剪将头切下,它的身子便仍旧飞去。”周作人还引经据典地说:“希腊路亚吉诺思的《苍蝇颂》中说:‘苍蝇在被切去了头之后,也能生活好些时光,大约两千年前的小孩已经是这样的玩耍的了。”原来,世上还真有没头苟活的苍蝇,这倒真是值得一颂的。难怪京片子有言:你丫忙得跟没头的苍蝇似的。而书家对苍蝇有偏爱,他们认定蝇头小楷是审美与技能的标高,非粗俗之辈可及。能入书家法眼的动物的器官,除了蚕头、燕尾之外本来就不多,足见蝇头之精致、细巧。

没头的苍蝇俨然刑天一样无畏,却很难改变其丑恶的形象。在周氏兄弟决裂后不久,鲁迅于1925年3月发表了著名的《战士与苍蝇》:“战士死后,周围飞着一些‘营营不断的苍蝇。”这似乎是战士的宿命,紧接着,鲁迅说“有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终竟不过是苍蝇”——虽然,鲁迅在此后加注说,战士是指孙中山,苍蝇是谁没有明说。但有读者认为,这显然是针对《苍蝇》的。

生活中不能没有苍蝇。事实证明,不管你走到哪里,在雾茫茫的天空下总有一群苍蝇有形无形地营营自鸣;当然,说不准我自己也是别人眼中的苍蝇。这就是世俗的哲学,无法脱俗。老子说,上善若水,水能处下。苍蝇最不厌下。庄子说,道在屎溺。苍蝇最爱屎尿。这么一说又奠定了苍蝇作为哲学小虫的地位。