发达国家“再工业化”对国际分工格局的影响

邓 洲

2008年金融危机之后,发达国家普遍陷入失业率上升、信贷增长乏力和财政状况恶化的困境。为尽快走出金融危机阴影,恢复国内经济增长,降低失业率,美国等发达国家先后抛出“再工业化”计划。“再工业化”浪潮中,发达国家促进工业发展,调整经济结构,提高实体经济比例,鼓励制造企业“回归”国内,从这个角度看,“再工业化”是对“去工业化”的反思与纠正;同时,“再工业化”浪潮中,发达国家进一步加强技术、品牌、专利、标准等无形资产对经济增长的推动作用,升级产业结构,启动新的技术革命,发展高附加值新兴产业,淘汰低技术含量、资源浪费和环境污染的传统产业,从这个角度看,“再工业化”是“去工业化”的延续与升级。“再工业化”虽不会改变全球分工格局的基本特征,但是在一定程度上和一段时期内会对部分行业的国际产业转移、发展中国家新兴产业发展和全球研发活动分工产生一定影响。

一、发达国家继续主导全球国际分工

(一)发达国家仍主导全球制造业分工

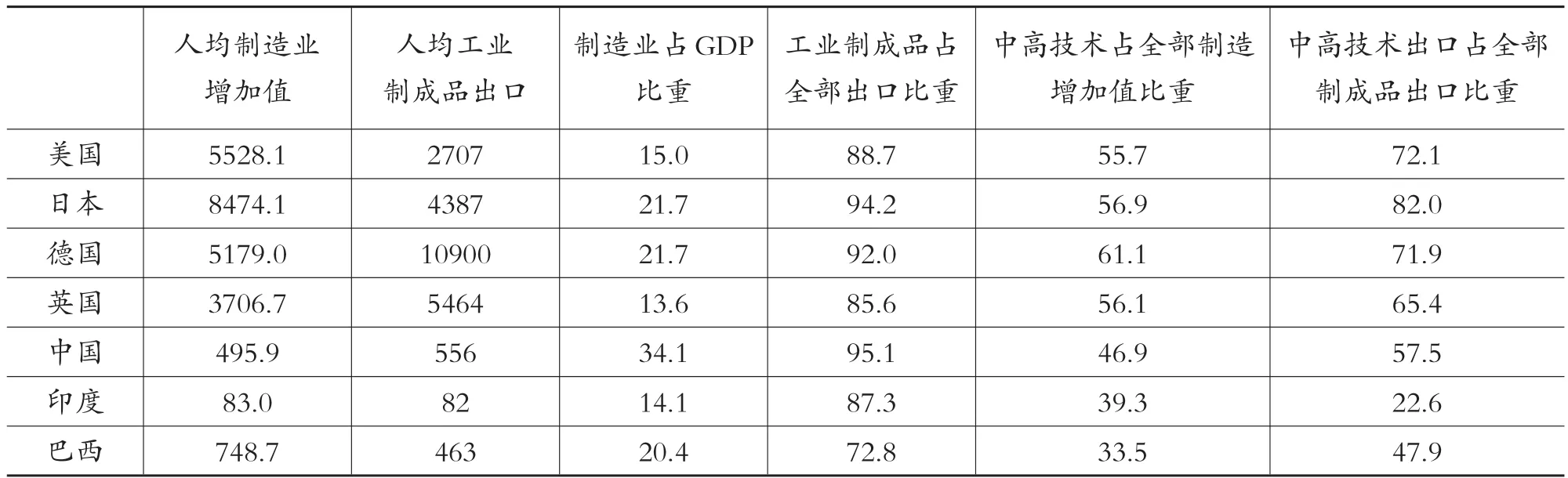

近30年来,以中国、印度、巴西为代表的发展中国家制造业发展提速,制造业规模和工业品出口规模已经超过美日欧等发达国家。尽管面对发展中国家制造业高速增长的挑战,发达国家制造业占世界的比重有所下降,但在不少重要的制造业部门仍占较大的比重。根据联合国工业发展组织的统计,金融危机爆发之前,工业发达国家制造业增加值占世界的比重从2000年的74.3%下降到2005年的69.4%,而发展中国家制造业增加值占世界的比重则从2000年的24.3%增加到2005年的29.0%。但是,2000~2006年期间,发达国家在其他运输设备、广播电视和通讯设备、电气设备、碱金属、机械和装备等高增长行业中仍然保持较高比重。例如,全球广播电视和通讯设备制造业增加值中,美国占到了69.1%,远高于其他发达国家和发展中国家(地区)。即便是碱金属制造等传统基础工业,发达国家也占有相当大的比重(见表1)。同时,还必须认识到,中国等发展中国家增加值占全球比重的迅速提高在很大程度上要归功于发达国家跨国公司的海外工厂,发展中国家制造业真实的竞争力并没有那么高。可见,发达国家从来没有放弃制造业的发展,“去工业化”是区域性和行业性的,从某种意义上讲也不存在“再工业化”的问题。此外,从发达国家制造业竞争力情况看,发达国家制造业占GDP的比重、工业制成品占全部出口比重等指标虽然与发展中国家差距不大,但是人均增加值、高技术产品比重等质量性指标远高于发展中国家(见表2)。按照工业竞争力指数(CIP)的评估,2005年全世界122个主要国家和地区的工业竞争力指数排名中,日本排名第3,德国排名第6,美国排名第11,英国排名第15,中国排名第26,巴西排名第38,印度排名第54。排名前10位的国家(地区)中,除了新加坡、韩国和中国台湾地区全部为发达国家。可见,虽然工业和制造业在发达国家国民经济中的比重不断下降,但其国际竞争力依然远远高于发展中国家(地区),发达国家仍然是制造业强国。金融危机之后,发达国家加大了对国内制造业的扶持力度,进一步提高制造业的国际竞争力水平,制造业国际分工在相当长时间内仍然以发达国家为主导。

表1 金融危机前高增长行业各国(地区)增加值占全球比重(2006年) 单位:%

表2 金融危机前部分发达国家和发展中国家制造业情况(2005年) 单位:美元

金融危机的爆发反映出美欧等发达国家过度依赖金融业和国内消费拉动经济增长的弊端,为应对金融危机挑战,发达国家实施了一系列的产业政策,刺激本国经济,平衡贸易逆差,这在一定程度上增强了发达国家对制造业国际分工的主导作用。例如,奥巴马总统上任之后,美国联邦政府提出经济转向出口推动和制造业推动,推出“出口倍增计划”等计划,旨在提高工业产品出口,创造国内就业岗位;英国政府为促进制造业发展,组建“以技术与创新为核心的精锐组织”,旨在使英国在全球市场抢占主导性地位;法国公布一系列重振工业生产力政策,创建2亿欧元基金用以支持法国企业将制造基地搬回国内,并大力促进化学、软件、食品、电子等领域的企业加强合作,推动产业融合发展。这些政策措施能够在一定程度上改变发达国家经济发展方式,提高制造业在发达国家经济中的比重,同时也增强对全球制造业分工的影响:发展本国制造业将影响以出口导向为特征的发展中国家制造业发展,刺激出口将加大国际工业品出口市场竞争,鼓励本国跨国公司制造业务回归将对发展中国家吸引外商直接投资产生影响。

(二)服务业是发达国家经济恢复的主要动力

按照经济发展的客观规律,在工业化完成之后,一个国家经济的进一步发展主要将依靠服务业的发展,服务业的产值、出口、就业人数都将超过工业,成为国民经济的支柱产业。例如,根据世界银行的统计,服务业占美国经济总量的比重1981年为63%,1990年为75%,2000年以后基本稳定在77%;而工业的占比从1981年的34%下降至1990年的28%,再进一步下降至2000年的23%。金融危机之后,发达国家“再工业化”的政策虽然聚焦于制造业,但同时也增强了对第三产业的扶持力度。“再工业化”不但不会制约发达国家服务业的发展,还可能催生一些新的高端生产性服务业,促进服务业的升级。例如,自实施“再工业化”计划以来,美国大部分传统实体行业就业人数的增长十分缓慢,而旅游业、教育业、保健行业和娱乐业就业回升却十分明显。美国自金融危机之后,无论是国民经济的恢复,失业率的下降,消费信心的恢复,出口的增长都需要借助于服务业的首先振兴和升级,带动制造业的发展。另一方面,大多数发展中国家服务业发展水平滞后于其制造业,特别是在现代服务业领域还处于发展初期阶段,难以在国际市场与发达国家竞争。例如,根据统计,美国制造业90%左右的产业价值来自工业设计,而在中国,工业设计的价值可能只被挖掘了不到1%。2010年,中国全社会物流总费用占GDP的比例高达17.8%,超出美日欧发达国家的比例近一倍,物流业的落后是造成这一差距最重要的原因。可见,相当长一段时期内,在服务业的全球分工格局中,发达国家在技术研发、品牌营销、法律咨询、金融服务继续占有主导地位,这些行业也是发达国家最具有比较优势的行业,是发达国家应对金融危机,恢复本国经济增长的主要动力。

二、技术密集型和劳动集约型产业分工格局的变化

(一)技术密集型和劳动集约型行业向发达国家“回归”

目前,发达国家制造业主要集中于成套设备、核心元器件等领域,工业产品生产和出口中,汽车、计算机、机械装备、电子元器件、重武器、生物制品、医疗设备所占的比重较大,这些产品具有不同的技术演进规律和产品架构特征,但都属于技术密集型和劳动集约型行业。金融危机之后,发达国家为了恢复经济,加大了对制造业的扶持力度,具有比较优势的汽车制造、装备制造、电子信息、生物医药等行业出现向国内“回归”的迹象。当然,“再工业化”浪潮下的“回归”是有范围、有条件和阶段性的。首先,将劳动密集型制造业搬回国内,既不符合发达国家比较优势和产业环境,也降低生产要素在全球的配置效率。相比较,技术密集型和劳动集约型制造业“回归”本国的可能性更大。其次,高新产业向国内“回归”的必要条件是中低端传统产业的加快转出。发达国家发展高新技术产业需要优化国内外资源配置,只有加快中低端传统产业向国外转移,再工业化提出的鼓励实体经济发展的优惠政策才能够聚焦于高附加值、高素质劳动需求的高新产业。最后,发达国家促进本国制造业的“回归”不可能是一个长期政策。标准化和劳动力成本上升共同导致了以加工组装为特点的传统模块化制造业不断由发达国家向发展中国家转移,而发达国家更专注于高技术产业和服务业的发展,这是当前国际分工和国际贸易的基本格局,也是各国比较优势的反映和国际市场竞争的结果。发达国家政府过度干预的结果将降低资源配置效率,影响国际贸易对世界经济增长的促进作用。因此,随着全球经济复苏,发达国家就业率上升,消费信心恢复,发达国家促进制造业“回归”的政策将减弱直至终结。

(二)低技术含量和劳动密集型行业继续向发展中国家转移

发达国家推进“再工业化”,采取多种政策手段鼓励本国制造业“回归”,这并不会影响低技术含量和劳动密集型行业由发达国家向发展中国家转移的大趋势。普通服装、纺织品、家用电器、普通手机、玩具、普通工具、家具等产业的制造环节技术含量低、附加值小、劳动密集度高,不会回归发达国家本土,此类行业的国际分工格局以及由发达国家向发展中国家进一步转移的趋势不会改变。首先,发达国家“制造业回归”政策的重点是将代表未来技术发展方向的高技术产业迁回国内,“回归”计划不可能是整个制造业的回归,无论政府还是企业,都没有动力将低端制造业搬回国内。其次,发达国家并不适合发展劳动密集型产业。据国际劳工组织统计,2000年美国与中国平均工资差别26倍,2008年两者工资差别为10倍。如果产品制造环节增加值不高,高昂的用工成本是发达国家制造企业难以承担的。第三,中国、印度、巴西等发展中国家是全球潜力最大、增长最快的市场,且消费结构集中于规模化生产的中低端产品。发达国家跨国公司为了接近市场,向这些国家大量转移低端制造业。在金融危机中,这些境外企业稳定的收益反哺境内亏损,在一定程度上缓解了金融危机的影响。金融危机之后,中国等新兴经济体需求增长的势头不减,将进一步促进相关制造业的转移。最后,发达国家在向外转移制造业的同时,供应链系统也随之转移到境外,国内低端制造业发展相应的技能培训、机械维修体系已经不健全,产业结构和配套环境不适合低端制造业发展。

尽管很多发达国家都提出鼓励制造业“回归”的相关政策,但从实际情况看,这并没有逆转国际产业转移,特别是低技术含量和劳动密集型行业由发达国家向发展中国家转移的趋势。以中国为例,根据中国商务部的统计,金融危机爆发之后的各年份中:2007年全国新设外商投资企业同比下降8.69%,实际利用外资同比增长13.8%;2008年全国新设外商投资企业下降27.35%,实际利用外资增长23.58%;2009年全国新设外商投资企业下降14.83%,实际利用外资下降2.56%;2010年全国新设外商投资企业增长16.94%,实际利用外资增长17.44%;2011年新设外商投资企业增长1.12%,实际利用外资增长9.72%。可见,自金融危机爆发以来,中国每年新设外商投资企业数量减少(这一现象在金融危机之前就已出现),实际利用外资金额的增长速度也有所下降,除2009年利用外资金额仍处于增长区间外,中国各地区并没有出现因为发达国家“再工业化”造成的外商企业大规模退出的情况。在外商直接投资项目中,制造业合同项目和实际使用外资金额占全部合同项目和使用外资金额的比重大致为40%和50%,组装加工仍然是中国吸引外商直接投资的主要部门。

(三)全球研发活动分工格局出现新变化

从表面上看,发达国家“再工业化”强调制造业的回归,提高实体经济占国民经济的比重,但是这种回归和产业结构变化是以技术创新作为前提和基础的。金融危机之后,各种“再工业化”计划中都包含了大量促进技术创新的内容。并且发达国家在金融危机之后推出技术政策与金融危机之前奉行的市场化的技术战略比较,更注重对未来技术的储备、对顶层技术的攻克,这将对全球研发活动的国际分工产生影响。首先,发达国家和发展中国家可能形成按不同技术应用时间分工的研发分工格局。金融危机之后,发达国家制定更为长远和更细致的技术路线图,研发活动的重点是未来技术;发展中国家由于基础技术薄弱,传统行业技术改造仍然是国家工业技术进步的主要形式。第二,发达国家和发展中国家可能形成不同层次的研发分工格局。一方面,金融危机之后,发达国家政府加大对产业技术框架设计、产品技术路径选择等顶层技术研发的支持力度。同时,顶层技术研发成果往往又与技术专利和技术标准结合,成为发达国家跨国公司保持竞争优势、获得垄断利润的新手段;另一方面,随着发展中国家研发实力的增强、研发体系的完善,较为低端的研发活动向发展中国家转移加快,发展中国家承担了越来越多的成熟技术改进、新产品开发、工艺优化以及创新成果中试等研究开发活动。第三,发达国家和发展中国家可能形成不同行业领域的研发分工格局。金融危机之后,发达国家支持新兴产业发展的产业、消费政策将加快储备技术的产业化步伐,新兴产业领域研发活动将不断加强;由于发展阶段的原因,发展中国家传统产业、新兴产业的传统部分占工业的主导地位不可能在短期内被替代,虽然很多发展中国家政府都注重新兴技术的研发,但企业的研发活动仍然主要服务于能够快速转换为利润的项目,整体上看,对传统领域的研发投入大于新兴领域。综上所述,受发达国家“再工业化”浪潮的影响,国际研发活动分工格局将发生改变,可能形成发达国家注重未来技术发明、发展中国家注重成熟产业化技术改进;发达国家注重高端顶层设计,发展中国家专注中低端技术研发;发达国家注重新兴产业技术研发,发展中国家注重传统产业技术改进的分工格局。

三、发达国家加快部署新兴产业影响发展中国家产业升级

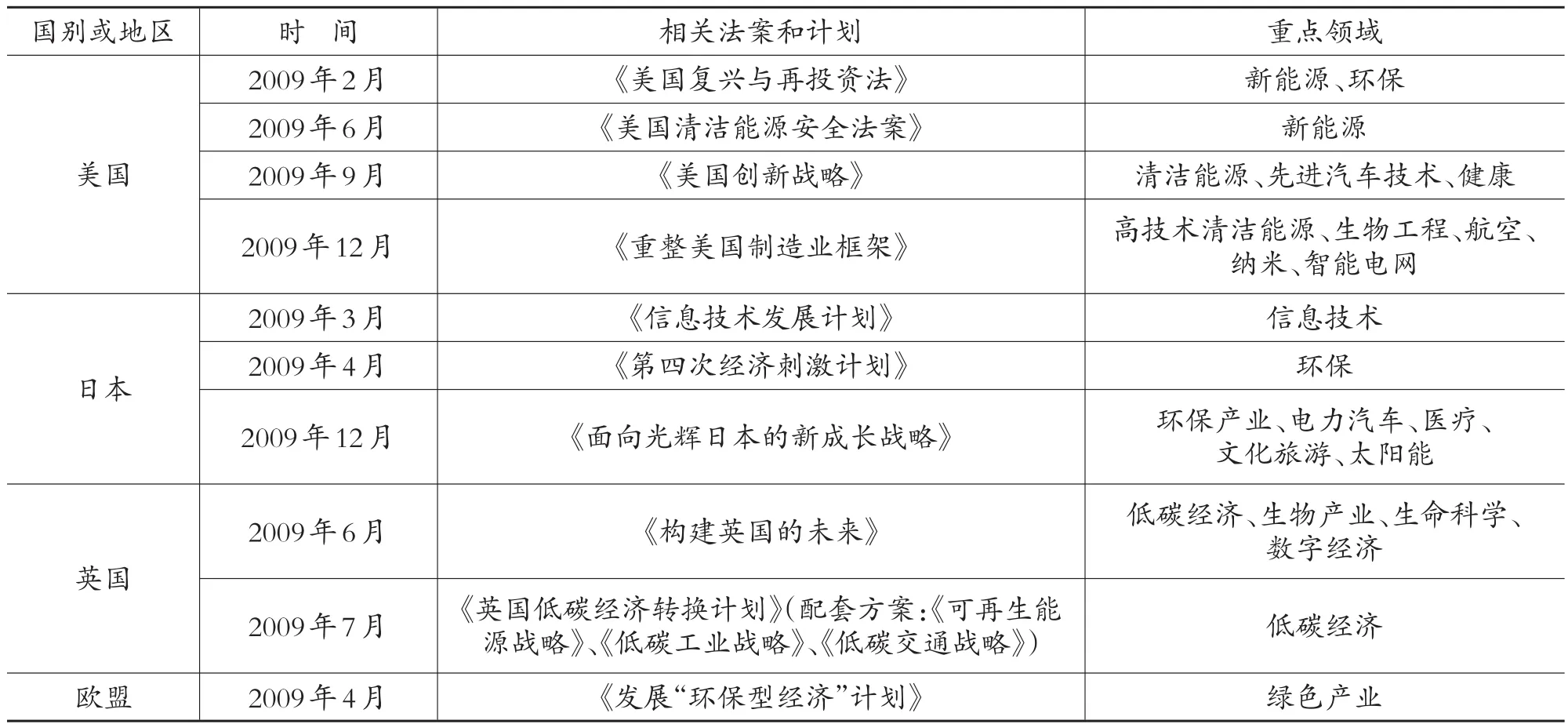

金融危机之后,各发达国家都将产业政策的重点聚焦于新一代信息技术、新能源、生物、航空航天、海洋、环保等新兴产业。从产业演进的角度看,发达国家在金融危机后的“再工业化”是在上一次工业化基础上,适应新技术、新市场的产业结构调整升级,是以信息技术的迅速发展为依托,大力发展适应未来技术发展方向和市场需求变化趋势的新兴产业。一方面,借助日新月异的技术孕育新的产业;另一方面,利用高新技术推动产业结构转型,促进传统产业的升级改造,提高国内经济结构抵御金融风险的能力。此轮“再工业化”与其说是一种向实体经济的“回归”运动,不如说一种实体经济的“重塑”运动。金融危机爆发之后,主要发达国家展开了对未来主导产业选择的激烈竞争,通过战略部署,推动节能环保、新能源、信息技术、生物等新兴产业发展,力图通过这些新兴产业的发展刺激实体经济增长,形成新的主导产业(见表3)。例如,美国政府2009年颁布的《振兴美国制造业框架》十分强调新能源、航天航空、宽带网络、干细胞的技术开发和产业发展,积极推行“绿色经济复苏计划”,促进“绿色技术”革命;日本把重点放在信息技术应用、新型汽车、低碳产业、新能源(太阳能)等新兴行业上;欧盟旨在促进“绿色技术”和其他高技术的发展,并决定在2013年之前投资1050亿欧元用于刺激“绿色经济”发展;英国在2009年颁布了《构建英国的未来》和《英国低碳转换计划》,提出要着手建设“明天的经济”,并正式启动向低碳经济转型。

表3 金融危机之后主要发达国家关于新兴产业发展的相关法案和计划

新兴产业的快速发展需要具备两个条件:一是研究开发力度和效率足以提供产业发展的技术,二是存在对新兴产业产品的需求。美国是全球第一个提出信息革命的国家,日欧等发达国家的信息技术水平也远高于世界平均水平。美国虽然在新能源、新能源汽车领域的战略布局晚于日欧,甚至晚于中国等发展中国家,但是储备了大量新兴产业发展所需的基础知识和通用技术,在政策的支持下,新兴产业能够迅速发展起来。新兴产业发展初期,技术研发和市场开拓成本高,产品价格一般高于同类传统产品,发达国家人均可支配收入高,社会保险和消费信贷体系完善,即便是金融危机对消费造成严重冲击,美日欧仍然是全球人均消费最高的国家。总体上看,发达国家新兴产业的发展在技术供给和市场需求方面的条件优于发展中国家,金融危机之后,发达国家政府加快新兴产业部署,这会对发展中国家相关产业的发展造成巨大压力,新兴产业的全球分工格局也会向发达国家有所转移。

四、应对“再工业化”的政策重点

虽然发达国家的“再工业化”并没有对国际分工变化趋势造成重大影响,但是,从长期看,发达国家产业政策调整和技术革命将对国家间的比较优势、二三产业关系、世界经济地理和国家间收益分配机制产生深远的影响,也将不可避免对发展中国家产业的高端和低端环节都带来巨大的挑战。中国等发展中国家需要制定相应政策措施,在“巨变”之前提前做好准备。

第一,突破支撑制造业发展的关键技术。目前中国在制造业领域的研究和开发已有一定的基础,取得一些成就,但是与国外先进技术相比仍有不小差距。例如,在代表第三次工业革命发展方向的快速成型技术、工业机器人技术、新材料技术等关键技术领域,中国的技术成熟度和产业化进程都与发达国家存在显著差距。必须加强对关键技术的突破和产业化的政策支持,一般的产业政策、科技创新政策和战略性新兴产业发展专项政策应该向这些方面倾斜。第二,充分重视市场需求(特别是国内市场)在未来产业发展中的重要作用。要利用好中国居民消费能力和消费层次的双“提升”有利条件,将“大规模定制”与促进新兴产业成长、启动“内需”有机结合起来,通过应用示范、用户体验和会展等形式提升国内外消费者对中国新兴产业技术和产品的认知度。第三,转变人才资本开发思路。一方面,发达国家“再工业化”和“第三次工业革命”对全球制造业从业人员提出了更高的要求,新兴产业创造的新就业岗位尤其针对于专业技术人员和服务人员,这就要求各国的人力资本开发进行相应调整,满足未来产业用工所需。另一方面,已有研究表明,人力资本的积累也是有效提升研发投资效率的重要因素。中国专业性人力资本积累底子薄、速度慢,且制约高端人才流动的制度性因素较多,可能对中国制造业在“再工业化”浪潮和“第三次工业革命”中的转型和升级造成影响。因此,有必要从基础教育、高等教育和职业培训等方面进行全方位的调整,改革限制高端人才流动的不合理因素。

[1]金碚,刘戒骄.美国“再工业化”的动向[J].中国经贸导刊,2009,(22).

[2]宾建成.欧美“再工业化”趋势分析及政策建议[J].国际贸易,2011,(2).

[3]周民良.再工业化:中国产业发展的战略选择[J].管理世界,1995,(4).

[4]佟福全.美国的“再工业化”战略[J].世界经济,1982,(7).

[5]彼得·F·德拉克,沈锦昶.美国的“再工业化”[J].外国经济参考资料,2011,(10).

[6]The Economist.Manufacturing:The Third Industrial Revolution[EB/OL].[2012-09-25].http://www.economist.com/node/21553017.html.

[7]中国社会科学院工业经济所课题组.第三次工业革命与中国制造业的应对战略[J].学习与探索,2012,(9).