论中国情节剧电影叙事模式演变中的社会性别政治

徐立虹

电影《神女》剧照

引言

结构主义叙事学的两大主要分支是列维·斯特劳斯的结构主义神话分析和普洛普的民间故事研究,列维·斯特劳斯主张任何神话的文化功能是非常紧密地与它的叙事结构联系在一起的,结构揭示事物的本质及意义。电影作为一种大众文化会反映不同时代社会文化心理背景的代码信息,因此社会性别话语作为社会意识结构的重要组成部分必然会在影片中得到体现,而这一切隐含在电影深层次的叙事结构当中。

列维·斯特劳斯在《结构人类学》中提出:“神话的思维总是由意识到各种对立面的存在到寻找解决这些对立面的方法而层层递进、逐渐展开的……神话的目的就是要提供一个能够解决矛盾的逻辑模式。”[1]这种深层结构是由二元对立组合的体系构成的,因此在电影文本中找出相对应的二元对立组合机制就能够揭示出电影的深层结构。

格雷马斯认为在故事中共有六个行动者:主体与客体、发送者和接受者、帮助者和反对者。而波伏娃和米利特在《第二性》和《性政治》中分析了支配和从属的权力关系和女性的“他者”地位,提出了两性关系中男性主体女性客体的二元对立结构。因此,不同性别的人物来担当发送者、接受者和救助者也会反映不同的性别政治。

克里斯蒂娃曾说:“凡业已完成了的语句均要冒成为意识形态之物的危险。”[2]在叙事领域,结局具有一种很特殊的功能,因为它是一种造成意义的强有力的手段。所以通过分析电影结尾的处理,也是发现叙事模式演变中的性别政治的一个有力突破口。

本文将运用这种结构主义叙事学和女性主义相结合的后结构女性主义①后结构女性主义的概念系本文首次提出,鉴于全文的方法论是结构主义叙事学和女性主义相结合的立场,符合后结构主义将叙事语境与社会文化语境联系起来进行交叉阅读的观点,故提出这一概念。后结构女性主义兼具结构主义叙事学的严谨科学与女性主义的政治意识,重视社会性别权力关系如何构造又是如何改造叙事模式,可以将文本的内部结构和外部意义进行更加精准的研究。来研究中国1905年—1949年描写两性关系为主的情节剧电影,并对这类影片叙事模式演变中的社会性别政治进行分析解读。

一、中国1905年—1949年描写两性关系为主的情节剧电影叙事模式原型

本文选择的研究对象是中国1905年—1949年描写两性关系为主的情节剧电影,它通常是关于一个女人或一对恋人为压抑和不公平的社会环境所牺牲的故事,并在叙事上常采用起承转合的传统情节、二元对立的戏剧冲突模式。

任何一种叙事模式,在不同的社会性别语境中,完全有可能表现出很不一致的意义内涵,这也是本文立论的主要依据。但在考察这类叙事作品内部深层结构中蕴含的性别秩序之前,需要先通过分析大量电影文本把这些电影叙事模式的原型提取出来。特此要说明的还有,由于要从结构主义叙事学的角度切入研究,本文的叙事模式只涉及剧情层面,而非电影视听语言层面。

列维·斯特劳斯在分析神话故事时采用提取“神话素”即“非时间性矩阵”的方法,如下图所示:

神话的情节序列单位分别用1、2、3……表示,横行阅读可以得到每一部电影大致的情节发展(历时),纵行阅读可以知道事件中包含的因素、一种成束的关系,即“神话素”(共时)。而“如果某一特定行为总是在一系列影片的叙事序列的某一点上被不断重复,这就说明了存在一种模式,一种动力机制的存在。”[3]通过分析,可以发现在这些影片中虽然有不同的故事情节和矛盾冲突,但大致都是一个叙事序列模式:

主人公(通常是一个女子或者一对情侣)过着幸福宁静的生活——恶棍或某种破坏力量出现,主人公陷入不幸和痛苦之中——救助者出现或通过一系列事件解决问题——回到了新的平衡。

这就是中国1905年—1949年描写两性关系为主的情节剧电影叙事模式的原型或者核心结构。诺斯罗普·弗莱在1936第一次提出“原型”这一概念时就认为“原型是可交流的”,而作为列维·斯特劳斯理论体系中的关键词“结构”也并非恒定不变的,它是动态的。基于这点,本文将通过下一节集中考察这类情节剧电影叙事模式演变中的社会性别政治。

二、中国1905年—1949年描写两性关系为主的情节剧电影叙事模式演变中的社会性别政治

中国1905年——1949年描写两性关系为主的情节剧电影的发展先后经历了深受鸳鸯蝴蝶派、文明戏和左翼电影运动影响的20年代和30年代,并在战后开始真正反省家庭和婚姻。这三个阶段叙事矛盾发展转变很清晰,性别观念变化具有时代性。

(一)中国1905年—1930年描写两性关系为主的情节剧电影

1.二元对立的深层结构

《玉梨魂》中女性主人公梨娘的对立面是封建礼教对女性心灵的束缚,《桃花泣血记》、《银汉双星》是两个类似的恋爱悲剧,金德恩和琳姑两小无猜、青梅竹马,但金夫人由于封建门第观念拆散两人,最终琳姑痛苦病死。在这里,女性主人公琳姑的对立面金夫人虽身为女性,但并不是女性利益、女性话语的代言人,而是站在男权立场的封建家庭的行刑者。凯特·米利特在《性政治》中说:“女人是压迫女人的制度的产物;她所受的教育,正规的或非正规的,都是为了永久性地延续这个制度。”[4]金夫人的精神世界内化了父权的压迫歧视,她并没有主体意识,只是父权压迫机制欺压女性的帮手。

通过上面的分析可以看出,此时期女性主人公的对立面往往是一个道德败坏的恶人、薄情的男人和封建礼教。叙事矛盾主要来自家庭外部,在两性关系中男性并没有显示其性别压迫的权力话语,一样是传统伦理道德的受害者。

这与1905年—1930年的时代背景是息息相关的,此时的中国电影一直是游离于整个新民主主义革命运动之外的;为了迎合观众的口味,多从鸳鸯蝴蝶派小说和文明戏中汲取创作素材;多讲述家庭婚恋及宣扬传统伦理道德。

2.人物功能

《玉梨魂》中的梨娘以贞节与道德之名而放弃自己的生活,只是一个服膺于所谓“妇道”的被动接受者。《桃花泣血记》中的金夫人和《野玫瑰》中的小凤是两个变异的女性角色,但仔细分析就会发现她们仍是普洛普叙事学理论中的被动接受者。金夫人依旧是父权和礼教的奴隶,小凤与以往温柔贤淑的女性完全不同,颇具新鲜感,但整个叙事来看依然是处于被动、被拯救的地位。这一时期的女性人物无法主宰自身命运,只是沉默的“他者”、“只有生命而无历史”的“空动能指”。[5]

值得注意的是,这一时期的男性救助者均为男性。《雪中孤雏》中的胡春梅不堪忍受婆家的虐待意欲自杀,被富家子弟杨大鹏搭救并收留。《歌女红牡丹》中的红牡丹的丈夫把女儿卖入娼门后,是暗地追求红牡丹的富商出自赎出了她的女儿。在这一时期的情节剧电影中,男性与女性的关系是启蒙与被启蒙、拯救与被拯救的关系。男性是推动剧情发展和决定人物命运的主导力量,而女性角色则是柔弱、迷惘、需要帮助的,只有在男性有力的指导下才能最终找到自己的方向。

3.结尾的整饬

这一时期情节剧的叙事结构和结局都是完整、封闭的,而且主要可分为两类:一类是抨击封建礼教的苦情结局。《玉梨魂》中的梨娘不愿逾越守节的封建礼教,劝说小姑筠倩嫁给了何梦霞,并在何梦霞从军后郁郁而终。《银汉双星》中的李月英和杨倚云最终也是由于世俗和封建礼教的压力,而痛苦离别。

另一类是颂扬女性自我奉献和牺牲的大团圆结局。《歌女红牡丹》中的红牡丹忍辱负重,而最终她的丈夫也幡然悔悟,从此一家和睦。这一时期描写两性关系为主的情节剧电影总是在结尾给出一个恢复传统性别权力关系的秩序井然的结局,“让它的人物回到一种健康的文化之中,或者更确切地说,用在文化中占统治地位的价值观、主流故事模式,显示一种‘健康’的社会状态。”[6]正如Dorothy Hobson所说“正是在剧中做出解决的方式里(如英国连续剧Coronation Street和Crossroads的例子),约定俗成的意识形态,针对女性,得到了复制和强化。”[7]

(二)中国1930年—1945年描写两性关系为主的情节剧电影

五四新文化运动时期,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适等主将彻底批判封建传统的旧有秩序,提出“打破父权专制”、“打破男权专制”的口号,提倡妇女的自由平等和人格独立。妇女开始要求“社交公开”、“婚姻自决”和打破“贤妻良母人生观”。新文化运动使人们更加主张发展个性,“数千年来视为不可侵犯的旧礼教、风俗、习惯等,都现破裂之像,尤以婚姻问题为最甚。”[8]

此时,妇女解放的进步思潮也开始进入电影界。1930年夏衍主持的党的电影小组进入明星影片公司、艺华影片公司、联华影业公司等进行左翼进步电影创作,一大批反映时代精神的电影作品涌现。

1.二元对立的深层结构

此时的左翼电影家开始颠覆虚假的浪漫叙事,这一时期的情节剧电影重新选择了叙事矛盾,人格独立成为女性的主要追求。它已不再关注女子能否自由择偶这一类的表层问题,而是开始深入探索处于各种生活境遇的女性的人格独立和尊严问题,直面真实的男女两性关系。

这一时期女性主人公的对立面和阻扰行动开始来自于职场中的坏男人和男权丈夫。《脂粉市场》中的陈翠芬迫于生计到培德百货公司上班,却因为美貌遭到林监督和经理之子张有济的纠缠和调戏。《新女性》中的韦明满以为新式婚姻会带给她独立和幸福,却惨遭丈夫遗弃。韦明为求自主独立进入职场靠教书和写作谋生,却受到校董王博士和《市民夜报》的齐记者的骚扰。整个男权社会都轻视女性、视女性为玩物,陈翠芬和韦明的的职业角色永远屈居她们的性别角色之下。

《神女》中的阮嫂为了抚养儿子,忍辱负重成为游荡在街头、四处躲避警察的妓女,是一个彻底被排斥的“他者”。《遥远的爱》中的大学教授萧元熙渴盼与一位学识程度相当的女性共同结成具备知己与爱情的婚姻关系,要把余珍塑造成一个“新思想旧道德”的“新女子”。但当遇到实际的问题时,仍是通过上对下的威权方式来行使,与他所宣称要成就的新颖性别关系是互相矛盾的。

2.人物功能

此时的女性开始追求思想解放和意志独立,她们开始提出自己的主张并付诸行动,走出家庭、走向社会,实现了对传统女性角色的历史性反叛。运用普洛普对叙事角色进行类化的方法分析也可以发现在这些影片中女性角色从最初的被动接受者逐渐变成最后的行动发出者,叙事中女性的主体意识呈现不断增强的趋势,这种叙事模式反映了全新的性别秩序。

《脂粉市场》是关于一个女性成长精神历程的电影,主人公陈翠芬走出家庭进入职场,但在实际的职场运作中却依然难逃“父权制与资本主义的双重宰制”。[9]她敢于与百货公司的不公平现象作斗争,从被动的接受者逐渐变成最后的行动发出者,最终靠自己的力量自食其力,成为了从精神到物质都摆脱了对男性依附的坚强女性。《三个摩登女性》中的周淑贞和《自由神》中的陈行素在情节中自始至终都是积极的行动发出者,她们是“主动的主人公”、“行动中的主体”。

贝蒂·弗里丹在《女性的奥秘》中,揭示中产阶级女性是被男权社会塑造出来的,谴责传统社会制度对妇女的歧视和压制,呼吁广大妇女冲破家庭的束缚,争取自己的权利。《遥远的爱》中的余珍和《关不住的春光》中的梅春丽就是这样的两个例子,余珍在温柔的牢笼中逐渐自醒,独立自强、全身心投入到革命事业中。而被吴警之视为“金丝雀”的梅春丽最终再也无法忍受丈夫的专横,在一个风雨之夜出逃,开始了自由的新生活。

但值得注意的是,这些女性人物此时只是在必须服从整个社会话语的强制下,“简单的表演意识形态上的紧张或矛盾”[10]:其人物形象还是扁平单薄的,并没有深入人物性格内部。

这一时期的女性主人公在从接受者到发出者的转变中,帮她们渡过难关、唤醒了她们的女性意识,引领她们去寻求自我价值的均是女性救助者。女性救助者是女性利益的代表者,她们具有抵抗来自男性的“话语”压力的觉悟。

《脂粉市场》中的杨小姐是中国电影史上最先出现的女性救助者,是她促使了陈翠芬最终的醒悟和独立自主。《遥远的爱》中的妇女运动者吴亚男不断地启发余珍追求更多的独立自主,并最终帮助余珍出走参加抗日运动。《丽人行》中的李新群则用自己坚定的政治立场和革命信念积极地影响梁若英、金妹等各阶层的女性。

《新女性》中的李阿英代表了30年代左翼进步电影新的性别观念对女性的理想标准。[11]而《三个摩登女性》中的周淑贞则是中国电影中第一个成为男性领路人的女性角色。她鼓励张榆顺应民心改变戏路,积极投身于爱国抗日事业还领导反对减薪和开除工人的罢工斗争。

女性救助者的出现标志着女性主体意识的高涨开始折射在电影的叙事模式中,整个中国社会在历经维新改良运动、五四新文化运动之后,妇女的地位得到了全面的改善和提高。《新女性》等片也开始正视出走后的娜拉所面临的现实问题,赤裸裸地把现实的矛盾摆在观众的面前。

3.结尾的整饬

通过对这一时期的情节剧电影的结局进行分析,可以发现大多是女性出走的结尾处理,或是让女主角死亡更激烈地抨击男权社会。五四“弑父”的观念正式进入的情节剧电影,具有强烈的鼓动性、宣传性和政治诉求。

《脂粉市场》、《遥远的爱》、《关不住的春光》、《丽人行》中的女性角色最终都选择了出走。陈翠芬不再忍受林监督等人的欺辱,毅然辞职脱离百货公司自力更生。《丽人行》中的梁若英最终醒悟不再做男性的寄生虫和附属品,离开了王仲原投身到妇女运动中。另一类结局是让女主角死亡以更激烈地抨击男权社会,《新女性》的结尾一边是垂死的韦明在病床上高呼“我要活!”,一边是李阿英率众女工合唱《新女性》,游行队伍昂首阔步并把载有韦明“绯闻”的小报踩在了脚下。

(三)中国1945年—1949年描写两性关系为主的情节剧电影

抗日战争结束以后,描写两性关系为主的情节剧电影从描写往日女性决绝出走的张扬和激情开始面对严酷的现实两性关系。左翼电影运动时期反抗父权压制、侧重两性冲突的激进美学立场出现淡化和调整。

在新文化运动和左翼电影运动时期,当一个民族群体要挣脱旧的父权秩序的束缚时,女性与它的利益是一致的。而当时代趋于一个新的带有明显父权标志的秩序时,女性便又成为了被排斥者和异己分子。一个时代结束了,取而代之的是困惑、彷徨和对男性世界的再次追随。因此,在1945年—1949年的此类情节剧影片中,女性主体性的困境开始逐渐凸显。

1.二元对立的深层结构

这一时期影片女性主人公的对立面变成了女性的个人欲望和中产阶级的家庭秩序,叙事矛盾是日常生活中一系列小的内在冲突,而不再是单纯外在的极端性戏剧冲突。叙事不是其中在强烈的外部行为冲突上,而是将冲突内在化,并且开始认真反思两性矛盾。

《长相思》、《不了情》中的李湘梅和虞家茵的情感困扰不再是个人感情与外部阻力如封建礼教的对抗,而是深入到女性人物情感内部,成为个体精神世界的内在冲突。《太太万岁》和《新闺怨》开始关注战后知识妇女的悲剧命运,女性主人公的对立面是女性的个人欲望和中产阶级的家庭秩序。不同于贤妻良母的任劳任怨,陈思珍和何绿音开始反思自己的处境和个人欲望,《太太万岁》以喜剧的手法描写了赤裸裸的两性战争。影片正视现实中的两性的矛盾与不公平,及在中产阶级的家庭秩序中令人窒息的女性生存法则。

2.人物功能

此时的女性人物开始出现不同程度的分裂状态,根据普洛普的叙事学理论,李湘梅和虞家茵既是发出者又是接受者。面对爱情和男权社会的压力时她们产生了内心的分裂:她渴望得到个人生活的幸福和满足,却又无法逾越男权的社会规范秩序,个人的欲望最终屈从于男权社会。

陈思珍和何绿音同样也既是发出者也是接收者。她们一开始主动,但最终陷入被动,叙事焦点开始深入到人物性格内部。《太太万岁》和《新闺怨》中的女主人公在困窘的“新式”婚姻中依然囿于传统性别角色的规定范围内,影片透过最后女性觉醒的表层揭示出女性主体性无法建立的现实困境和精神危机,是极具现实意义的两部力作。

我国的金融市场基础薄弱,发展缓慢,创新能力不足,更应该在此次全球金融衍生产品市场监管风潮中加强力度,总结经验教训,才能保障国家经济安全,维护国家经济利益,在未来世界金融大战中把握优势。那么应该如何加强对金融衍生市场的风险控制呢?立足于中国国情,笔者针对以上问题提出以下观点:

这一时期的影片将女性个人欲望与社会、家庭的男权秩序置于对立的两极,竭力展示女性在两性关系中的痛苦,对于整个社会男权意识形态的批判控诉反倒比以往任何时候都更加现实和严厉。

3.结尾的整饬

此时的情节剧电影结局开始走向开放,给观众留下了思考余地,但总体上是一种“女性回归家庭”的叙事处理,虽然“情节本身有时也会破坏或者威胁到男性的主宰地位,但其解决几乎永远站在父权制意识形态的一边——例如,重新树立传统婚姻的价值,或把父系族谱定为确切身份的必要组成部分。”[12]这就是情节剧电影结局的性别意识形态功效最重要的地方。

比如《太太万岁》中,陈思珍殚精竭虑、费尽心机,但在两性关系中一直屈辱而被动地处于劣势,在影片情节表面喜剧的结局下蕴含着深刻的不圆满,它是“无数古老的谎言、虚构与话语之下的女人的辛酸命运。”[13]《太太万岁》的结局是性别战争中都市女人所共同面临的生存现实,她们的反抗只不过是“走到楼上去!——开饭的时候,一声呼唤,她们就会下来的。”[14]

《新闺怨》通过开放式的结局对战后知识妇女的生存状态进行了深入的思考。导演史东山对当时的整个妇女处境提出了自己的忧虑,认为走向解放的女人要面对社会经济结构、文化观念等方面的诸多障碍。相比较于《新闺怨》的男女主人公共同控诉两性制度不公平的直白处理,《太太万岁》的结尾通过叙事逻辑中的偶然事件改变了故事的走向,表面的大团圆结局背后,却是对男权的深刻反叛和对女性处境的真正反思。这种效果是如何达到的?下面就专辟一节研究这个问题。

4.《太太万岁》叙事矛盾的否定之否定价值对女性主义电影创作的启发

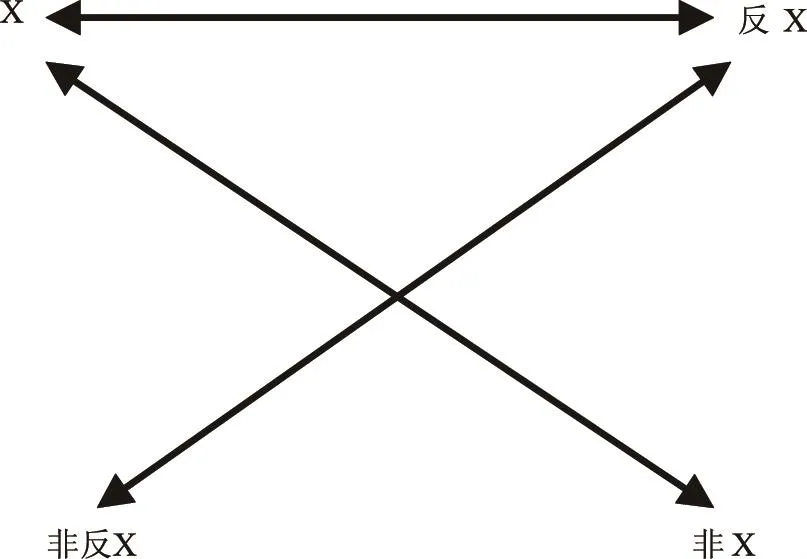

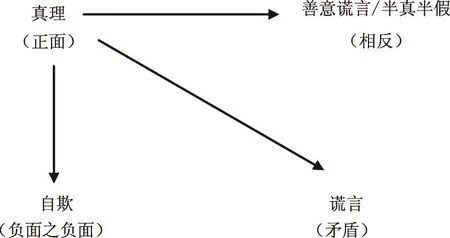

格雷马斯继承了亚里士多德逻辑学中关于命题和反命题的观点,认为在结构主义语言学中意义只有通过二项对立才能存在。其中一种是强烈对立“反X”,其它的关系对立要弱一些,可称为“非X”。故事起源于X与反X的对立,这是一切意义的基本细胞,故事就是为了解决X与反X的矛盾而设立的:

无独有偶,对抗原理也是故事设计中一个很重要的原则。从确定故事中的价值开始,对抗力量是它的负面即矛盾价值。在正面价值与矛盾价值之间还有相反价值:一种有些负面意味而又并非完全对立的因素。但除此之外,还有一种具有双重负面性的对抗力量——负面之负面(否定之否定)价值。

“一个在冲突的深度和广度上达到人生体验极限的故事必须依循以下模式来进展:这一模式必须包括相反价值、矛盾价值和否定之否定价值。”[15]在《太太万岁》中的太太陈思珍最终陷进了自己的谎言中,故事此时达到了负面之负面即“非反X”:自欺。

罗伯特·麦基在《故事——材质、结构、风格和银幕剧作的原理》中认为“如果一个故事没有达到负面之负面,它也许会给观众带来一种满足感,但它绝不可能辉煌,更无从变得崇高……如果天才、手艺和知识等其它一切因素完全相等时,一部作品伟大与否取决于作者对负面的处理。”[16]

根据这个结论,《太太万岁》的创作者通过对叙事矛盾的否定之否定价值的设立,把描写两性关系的情节剧电影这一类型发展到一个主题复杂化的阶段。“如果她有任何伟大之点,我想这伟大倒在于她的行为都是自动的,我们不能把她算作一个制度下的牺牲者。”[17]一个中年女人在她的家庭角色与重新苏醒的个人身份之间挣扎,把对家庭和婚姻这个执行和体现男女不平等,压抑女性的最基本形式的深层怀疑强调了出来,而这正是故事表层的喜剧审美想要抑制的。

安德鲁·道迪在《五十年代的电影》中指出,类型电影因为它们的熟悉度和假定的亲社会功能,比“严肃的”社会剧更能够有效地提出敏感的社会议题。《太太万岁》对两性矛盾的观察,“贞洁的、长期受难的女主人公最终得到了浪漫的爱情和一间郊区的房子的奖赏。然而,在这个表面上的逃避主义者形象里有着埃尔萨瑟所谓的‘阐明一种对于支持着它的意识形态的破坏性批判’的隐蔽功能。”[18]这使得该片对社会的审视比以往的任何描写两性关系的情节剧电影都更加严厉,反倒促成了观众对女性处境和家庭、社会种种问题的反思。虽然影片无力对这个社会本身做一番彻底的改造,但它至少使人认识到这个社会中的两性矛盾在现有条件下是无法解决的。

当然,艺术创作是纷繁复杂的,不会严格地按照时间段整齐划一地出现反映当时社会性别权力的电影作品。如在左翼电影时期也会有《南国之春》(1932年)这样的浪漫爱情片和鼓吹封建礼教的《妇道》(1934年),而战后也有《遥远的爱》(1948年)、《关不住的春光》(1948年)、《丽人行》(1949年)等这些强烈宣扬女性独立的影片。本文只是力图把后结构女性主义理论融入中国电影作品中做一个动态考察,以助于促成创作者和广大女性的社会性别意识的觉醒,使女性对电影中的传统性别偏见和性别秩序保持清醒的认识,并且为女性主义电影创作在故事设计阶段采取自觉的社会性别逆向思维提供帮助。

[1](法)克罗德·列维-斯特劳斯.结构人类学[M].张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2006:224,229.

[2](法)罗兰·巴特.文之悦[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2004:61.

[3]马军骧.结构与意义——谢晋电影分析[J].当代电影,1989(4).

[4](美)凯特·米利特.性政治[M].宋文伟,译.南京:江苏人民出版社,2000:120.

[5][13]孟悦,戴锦华.浮出历史地表[M].北京:中国人民大学出版社,2004:15,247,260.

[6](美)罗伯特·考克尔.电影的形式与文化[M].郭青春,译.北京:北京大学出版社,2004:131.

[7]Dorothy Hobson.Housewives and the Mass Media[M]//Culture ,Media,Language:Working Papers in Cultural Studies,1972 —1979,ed.Stuart Hall,Dorothy Hobson,Andrew Lowe,and Paul Willis(London:Hutchinson,1980):113.

[8]李树庭.离婚问题商榷[J].妇女杂志,1922(4).

[9]佟新.异化与抗争——中国女工工作史研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003:116—119.

[10](美)迈·沃克尔.情节剧和美国电影[J].陈梅,译.世界电影,1985(2).

[11]金仲华.妇女问题的各方面[M].开明书店,1934:36-37.

[12](美)劳拉·斯·蒙福德.午后的爱情与意识形态——肥皂剧女性及电视剧种[M].林鹤,译.北京:中央编译出版社,2000:132.

[14]张爱玲.走!走到楼上去![M]//张爱玲文集·第4卷.合肥:安徽文艺出版社,1992:73.

[15][16](美)罗伯特·麦基.故事——材质、结构、风格和银幕剧作的原理[M].周铁东,译.北京:中国电影出版社,2006:374,387.

[17]张爱玲.《太太万岁》题记,原载《大公报》(1947-12-03)[M]//丁亚平.百年中国电影理论文选.北京:文化艺术出版社,2002:314.

[18](美)托马斯·沙兹.好莱坞类型电影[M].冯欣,译.上海:世纪出版集团上海人民出版社,2009:232.