突出文化特色的大学物理教学模式

朱世秋 李春燕 祁 铮 贾贵儒

(中国农业大学理学院,北京 100083)

科学史的发展证实,物理学是自然科学的核心,是新技术的源泉。物理学是一门集哲学的概括性和抽象性,数学的严密性和逻辑性,实验的实践性和操作性于一身的科学。物理学中充满了哲学,是素质教育中不可或缺的内容。学好物理学不仅对学生在校的专业学习十分有益,而且对学生毕业后的工作和进一步学习、知识更新、创新能力都会产生深远的影响。

正如葛墨林院士在“物理教学的思考”一文中说,21世纪的物理教学要有新的思维,老师的任务之一就是如何把原有的物理思想翻新,并在教学中体现出来。对非物理专业的大学生学习“大学物理学”来说,这一点尤其重要。教师的任务之一,就是找到物理思想的精髓,在课堂教学中传达给学生,带领学生一起思考,一起探究,让物理知识在其他学科中找到交叉点,与其他学科相容相生,形成新的思想。教师的作用就是引发学生的悟性,让学生在学习物理中悟出新东西,能发现物理原理、定理,甚至常数潜在的文化意义。

作者多年在中国农业大学对农学、生物及食品科学等专业的学生讲授大学物理学,发现开始时大多数学生对物理学有畏难情绪,对大学物理学的认识仍停留在高中对物理的印象,认为物理难学枯燥,难理解,求解物理题很难。非物理专业的大学生大多认为,物理与自己的专业没多大联系,选课是因为学校要求选的。很多学生上课很被动,没兴趣。这是我们作为大学物理教师所不愿看到的。为此,老师的主要任务之一就是激发学生学习物理学的兴趣,兴趣是最好的老师,学生对学习有了兴趣,才能谈其他学习大学物理学的益处。作者努力让学生通过大学物理学的系统学习,养成客观地、辩证地分析问题,解决问题的习惯,让物理科学的精髓以文化的形式,在学生的成长中,帮助培养学生良好的科学素质和文化修养。

为了激发非物理专业的学生对学习大学物理学的兴趣,作者在教学中,在传授物理知识的同时,尝试从物理知识联想其隐含的人文思想和文化含义,把物理原理、定理或公式能赋予的人文科学的思想揭示出来,在教学中赋予物理知识跨学科的含义,突出物理学的文化特色和跨学科包容性。让学生体会到,物理学是自然科学,也是艺术,是文化,甚至是人生。另一方面,在教学中,强调物理学中的辩证思维,突出物理学中的哲学思想。学生的成长过程,也是世界观人生观不断发展形成的过程,作为大学基础课程之一的物理学,在帮助学生形成科学的辩证思维,正确的哲学理念中起着重要的作用。

教学实践证明,这样的教学模式确实能激发学生的学习兴趣,活跃课堂教学气氛,启发学生跨学科思考,取得了较好的教学效果。通过学习,很多学生甚至改变了对大学物理学的看法,给老师发来感谢信,告诉老师,他们在大学物理学的课堂上学到了很多东西,甚至被美妙的物理世界深深吸引,表达了对大学物理学课程的热爱。

下面举几个例子,介绍作者突出物理学中的人文思想与文化的教学模式。

1 圆周率“π”与人生的无限可能

我在讲到圆周运动时,想起了美剧“person of interest”中关于π的一段话,这段话深深打动了我,也启发了我的教学创新,我在课堂上与学生们分享了这段话。剧中的男主角给中学生讲数学课,走进教室,看到学生们无精打采,有的在玩手机,有的打瞌睡,有的在互相讲话,正如我们在大学物理课堂上常见的一样,他走进教室,开始讲π,在黑板上写下:π=3.141592……,然后不紧不慢却充满感情地说,“π是圆的周长与其直径之比,而这些数字只是开始,后面无穷无尽,这意味着,在这串数字中,包含着各种可能的组合,你的生日,你的社保号,你的储蓄密码,都在其中某处。”这时,学生们抬起头,睁大了眼睛,惊奇地注视着老师,我看到,学生们的兴趣被激发了。当他继续说道,“如果你把π中的这些数字转换成相应的字母,就会得到所有曾存在的词语,以每种可能的方式组合:你幼时发出的第一个音节,你心上人的名字,你一生的故事,我们说过与做过的每件事……,宇宙中所有无限的可能,都在这简单的圆之中。”讲到这儿,学生们以敬畏专注的神情注视着老师,有的学生甚至双眼含泪,注意力再也没有离开老师,离开课堂。作为一名老师,能看到学生如此专注的兴趣,是激动人心的。我相信他们一生都不会忘记“π”了。我在讲到圆周运动时,和学生们分享了这段话,我的大学生们也发出了赞叹,他们也是第一次听到一个简单的习以为常的圆周率,却富含了如此动情的人文精神,像精彩的剧本,印在了他们的心里,此生很难再忘记。我深深感到,当科学思想被翻新,赋予了人文的魅力,变成文化,就焕发了生动的活力。物理科学不再只是平铺直叙的原理、生硬的字母和数字,不再是枯燥的、远离生活的难解之题,让学生感到陌生遥远,本能地避让,而是充满人文光辉和文化魅力的诗、散文或者剧本,像一股深奥的、神秘的、富有魅力的文化之泉,滋润了学生的思想,抚慰了他们急需滋养的心灵。

2 坐标变换与换位思考

在牛顿力学中,讲到质点运动学,肯定会介绍参照系(reference frame)。同一个运动,选取不同的物体做参照,对其描述就不同。观察者在不同参照系中所观测到的物体运动是不同的,轨迹不同,速度也不同。

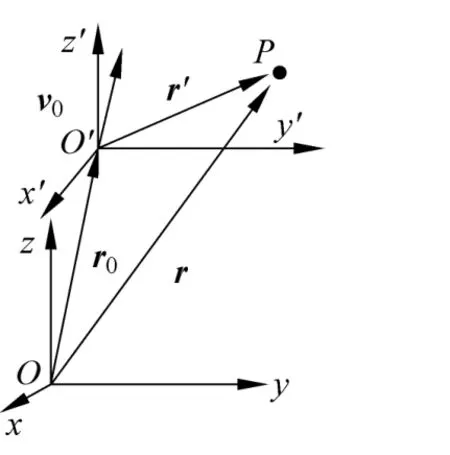

如图1所示,O-xyz是相对于观察者不动的参照系中的笛卡儿坐标系,坐标系O′-x′y′z′的参照系相对于不动参照系以速度v0作匀速运动。物体在两个坐标系中的位移和速度,可用伽利略变换联系起来:

图 1

相对运动的伽利略变换告诉我们:同一个运动物体,在不同的参照系中观察,其轨迹和速度都是不同的,但加速度相同,即牛顿第二定律是不变的,即物理实质不变。“参照系”这一重要的物理思想启发我们,在现实生活中,每个人所处的成长环境不同,其成长经历、教育、文化背景均不相同。对同一个事件,每个人就是一个不同的参照系,肯定会有不同的看法。一百个读者心中,就会有一百个哈姆雷特,这是很正常的。在面对不同意见的人时,要学会将心比心,换位思维,站在对方的角度去感受世界,就能做到宽容谅解。伽利略变化还告诉我们,不同参照系中的运动描述可以通过“矢量合成”联系起来,而且,最终的牛顿定律是一样的,动力学实质是相同的。这可以启发学生,不同坐标系中的位移矢量和速度矢量,通过两参照系间的位移矢量r0和牵连速度v0,通过伽利略变换相互关联起来,通达对方的位置。在现实生活中,不同的人面对同一事物的认识不同,就像两个坐标系中的分矢量,在自己的参照系中都是合理的存在,我们只要找到二者联系的平台,通过变通,就可以到达彼此,达成一致,和谐相处。伽利略变换还启发我们,对同一事物,同一现象,我们从不同的角度看待,结论可以不同,但只要找到它们实质性的联系,就能发现实质,真理只有一个。

在经典力学中,我们所讲的参照系是惯性系,即牛顿定律在其中成立的参照系或相对于它作匀速运动的参照系。当两参照系相互间不是作匀速运动,而是作加速运动,只要考虑因加速度引起的惯性力,两坐标间一样可以用牛顿运动定律建立联系。当物体运动速度很大,接近光速的情况下,伽利略变换不再适用,洛伦兹变换取而代之,但坐标变换的哲学思想的实质是不变的。它启发我们,世上没有绝对独立的事件,没有不可逾越的鸿沟。在这样的启发下,学生对后面学到的惯性力及高速下的洛伦兹变换充满了期待,会主动去查阅,主动思考其哲学层次的含义。

3 振动与波的生命不息

简谐振动和简谐波是大学物理学的教学内容之一。机械振动和机械波在中学物理中介绍过,很多同学学习时会漫不经心,注意力不集中。作者在讲授此部分内容时,尝试了如下的教学模式,吸引了同学们的注意力,激发了学生的兴趣和思考。

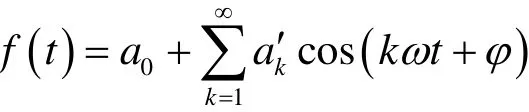

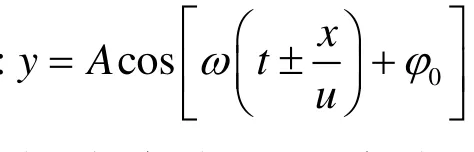

振动和波动是自然界中常见的运动现象。振动是物体围绕平衡位置的往复周期运动,广义地,振动是围绕某一个值的周期性起伏变化,是时间的周期函数,可用f(t)表示,通过傅里叶变换,可表示为余弦函数的叠加:

我们启发学生联想到,组成生命的细胞,是由分子原子组成,这些微观粒子无时无刻不在振动着,这些振动以波动的形式互相关联着,波动性是微观粒子的基本属性之一,生命中的不同分子或原子的振动信息,通过波动传递着,而波的传播满足惠更斯原理,传到介质中任意点,都会形成新的子波源,生命中的信息和奥秘就是这样,通过振动波动一层一层传递下去,互相影响着,决定了生命的繁衍、发育,生长和衰老,周而复始,生生不息。由于波动受初始条件,边界条件及介质特性的影响,其振幅,频率,相位,波速等都会发生变化,正说明了生命的复杂多变,多姿多彩。在量子力学中,我们会学到,自然界的一切微观粒子,其基本的属性就是波动,波动影响着自然界的历史演变和现实的千奇百态。

在电磁学、热力学、量子力学和相对论的内容中,都很容易发现其文化的含义。例如,热力学第一定律是能量转换和守恒在热力学系统中的应用:Q1=W+Q2,其中,Q1是热源提供系统的热量,W是系统做功,Q2是系统向低温热源放出的热量。这个公式用于不同的系统,可以有不同的含义。如,将热力学第一定律应用于社会系统的经济发展时,Q1可以是资源消耗,W是国民生产总值(GDP),Q2就是社会经济发展对环境的影响。制约国民生产总值(GDP)的既有资源问题又有对环境影响的问题。启发学生思考社会经济发展,能源和环境间的可持续和谐发展的制约关系,不能单纯追求效益而忽视对环境的破坏,这也是文化的一个部分。更多的例子,不一一列举。

其实,在教学中,我们不难发现,所有物理学的内容,都包含了人文科学,都可以找到其文化的内涵,只要稍微展开,物理学中的原理、公式、常数就不再是单调乏味的数学函数和数字,而是生动的音符,活的剧本,它们从人性的角度,拨动学生的心弦,激发学生的兴趣,调动学生的联想,让学生在学习物理的过程中悟出许多新的东西。大学物理教学的过程,变成了一种科学文化传播的过程,潜移默化地培养了学生良好的科学素质和文化修养。

正如王正行老师在《物理和做物理的文化》一文中所说,如何做物理是一种文化,物理本身也是一种文化。如果把文化理解为文明的栽培、养育与教化,物理恰恰是在培养和教育我们,如何文明理性地观察和看待我们周围的一切。物理学与文学、艺术、思想、哲学一起,共同构成一种完整的文化,甚至是“当代真正文化的主体”。作者认为,如何教物理也是一种文化,在教学中把物理概念、原理、定理、公式甚至常数等隐含的人文意义及文化思想挖掘出来,和学生一起分享,是作者尝试的创新教学模式之一。这对非物理专业的学生来说,比单纯强调物理学本身的学科特点,更能激发学生的学习兴趣。突出文化特色的教学模式,启发学生从物理学科本身的框架搭桥,从科学延伸到文化,多角度思考自然科学和社会科学,拓宽了学生的思维空间,帮助学生从学习物理中感受文化精神,培养了学生丰富的科学文化气质。从学生的反馈来看,取得了较好的教学效果。

[1] 葛墨林. 物理教学的思考[J]. 中国大学教育, 2013(5): 4-10.

[2] 王正行. 物理和做物理的文化[J]. 物理, 2014, (43)5, 345-349.

[3] 贾贵儒, 左淑华, 戴允玢. 对大学物理教学改革的几点认识[J]. 教学研究与实践, 1999(3~4), 14-16.