基于DSP 的一体化水轮发电机控制系统设计与实现

李朋臣,陈 焕,郑小倩

(贵州师范大学机械与电气工程学院,贵州 贵阳 550014)

电能由于其生产、使用方便,输送安全经济的优点逐渐成为了世界第一能源。并且,电能相较于其他能源具有可再生性,能够广泛运用于社会生产生活,对社会发展具有重要意义。电能如此重要,所以我们才需要对其加以控制,使电能更好地方便人们的日常生活、维护社会的和谐以及国家的稳定。我们都知道任何电产品都有关于额定电压、电流、功率等相关指标,这也就是说明我们所提供给用户的电能也应该有详细的指标,即是电能质量指标。因此,控制发电源头,使生产出来的电不断趋近于合格指标然后再并入电网,可以使可用电能得到极大的优化。

1 目前水力发电现状

从我国的地域资源来看,河流众多的情况为水利发电带来了巨大的潜力,尤其是小型水利发电。但目前小型水电站综合自动化程度并不高。在相关技术已经成熟的条件下,研发高性能、低成本的小水电机组综合自动化系统显得尤为重要。不同结构和功能的水电控制系统已有开发,如初步研究和探讨了水轮发电机组综合控制器理论设计,设计了多CPU实现的小水电多功能一体机[4]。其中多CPU 的设计条理清楚,结构明晰,但这种方案对于小型水电站来说造价偏高,且多CPU 资源不能充分利用。随着DSP 技术的高速发展,集机组保护、励磁控制、调速控制、水机自动化和通信等功能于一体的综合控制器更加完善,它既降低了小水电站控制装置的成本,又提高装置的可靠性和控制性能指标,实用价值极高。

2 控制系统总体设计

2.1 控制系统硬件结构图

系统的工作原理是:TMS320LF2407DSP 芯片是系统中的核心控制,当系统开始运行时,计算机利用串口通信向TMS320LF2407DSP 芯片发送控制指令和参数,DSP 通过中断的方式接受控制指令和相关参数,经芯片内部运算部分运算处理后,将接受到的控制指令和参数转化为同步电机的执行指令,DSP 再根据电机执行指令控制通用输入/输出引脚向步进电机驱动器发出脉冲信号[1]。其中DSP 芯片是控制核心,外围电路可添加显示器等。该芯片自身带有A/D 转换器、I/O 口以及通信接口,还带有一般控制器并不具备的故障保护电路、数字测速以及PWM 生成功能,简化了系统的硬件部分配置。

图1 控制系统原理框图

2.2 控制系统软件设计及PID 算法

2.2.1 控制系统软件设计

控制器的软件采用C 语言编写,软件主要由主程序、定时器、中断程序及PWM 脉冲产生中断程序构成[3]。其中,系统初始化程序包括设置时钟,初始化I/O 口、A/D 口及PWM 口。主程序在检测I/O 口状态后,将其值存入寄存器,当中断来临时,设置PID 参数,输入采样值,将采样值与给定值进行比较并计算偏差量,根据偏差量计算当前时刻控制量,输出控制值并保持偏差值。

2.2.2 PID 算法的数字实现

PID 调节算法适用于模拟调节系统,由于计算机系统只能接收数字量,因此,要想在计算机中实现PID 调节,必须把PID 算法数字化,然后才能用计算机实现[2]。

PID 算法数字化:

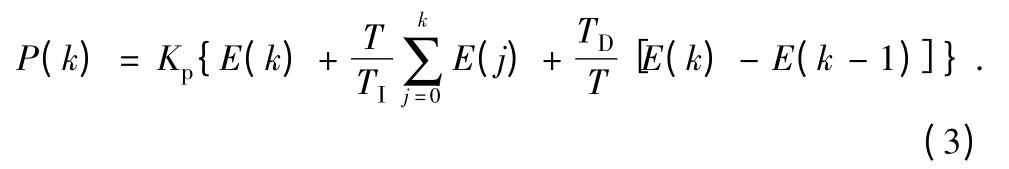

在模拟系统中,PID 算法的表达式为y(t)=Kp[e(t)+,由于计算机控制用的是采样控制,所以只能根据采样时刻的偏差来计算控制量。具体来说,在计算机控制系统中,必须先对做离散化处理,然后用差分方程代替连续系统的微分方程,此时积分项和微分项可用求和及增量式表示:

式中,T 为采样周期,必须使T 足够小,才能保证系统的精度;E(k)为第k 次采样时的偏差值;E(k-1)为第k-1 次时的偏差值;k 为采样序号,k=0、1、2…;P(k)为第k 次采样时调节器的输出。

由于式(3)的输出值与阀门开度位置对应,因此,式(3)为位置型PID 的位置控制算式。

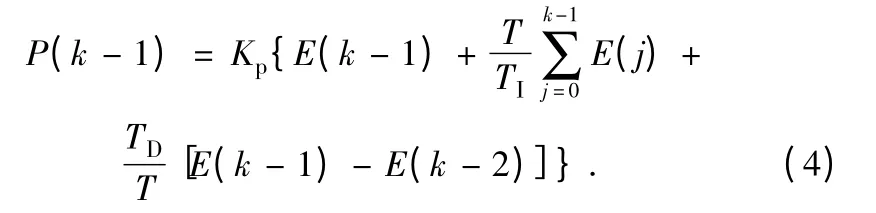

根据递推原理,则k-1 次的PID 输出表达式:

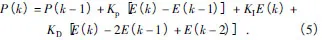

用式(3)减去式(4),可得:

式(5)中,把P(k-1)移到左边,可得:

令ΔP(k)=P(k)-P(k-1),式中Kp、KI、KD与式(5)相同。此式表示输出一个增量为第k 次和k-1 次的差值,所以又叫增量型PID 控制算式[5]。

图2 软件流程图

3 结束语

电力系统的稳定运行对于国民经济的发展和人民生活水平的提高一直具有重大的意义[6]。本设计研究主要在于让原本独立考虑的励磁系统和调速系统结合起来,通过DSP芯片把独立的控制结合起来根据机组运行状态,实现了传统控制装置的协调控制的同时提高控制的运算速度和精确度,从而生产出满足生产生活的优质电能。与过去采用单片机和CPU 来实现控制和运算相比,DSP 芯片的运用更具有实用价值。

[1]杨高波,叶富乐,严迪群.DSP 芯片技术实验的探索与开发[J].电气电子教学报,2003(5):66-69.

[2]易群,李彩丽,刘陆平.基于DSP 的三相交流异步电动机调速系统的设计[J].机械工程与自动化,2013(5):173-174,176.

[3]孟祥儒.基于DSP 的数据采集处理及显示系统[M].北京:中国科学技术大学,2009.

[4]董丽荣,董文智.基于DSP 的电机调速系统[J].冶金自动化,2009(S1):

[5](德国)绍弗勒.DSP 原理与应用[M].北京:电子工业出版社,2008.

[6]吴冬梅,张玉杰.DSP 技术及应用[M].北京:北京大学出版社,2006.