用现代理念经营文化产业

付松

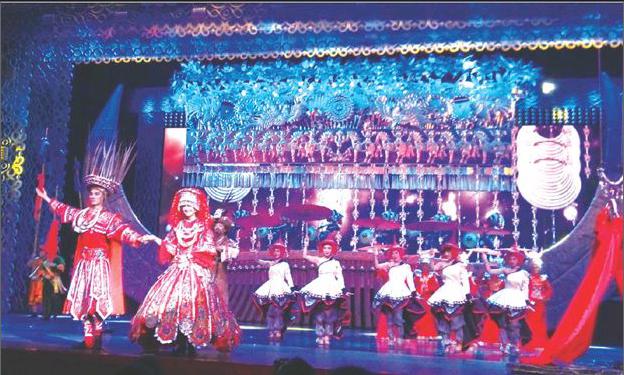

一轮弯月似的银项圈缓缓升起,似乎在翻卷起一幕幕褪色的史剧,时光的故事在黔东南苍翠的山林和壮硕男子的舞动中交迭演绎……

这是大型歌舞剧《银秀》的开篇情景,独具魅力的呈现形式和舞台效果,毫无保留地将多彩的民族节日、浓郁的民族风情展现在观众面前,使传统与现代有机结合、文化与旅游交相辉映。

“围绕‘以旅游市场为导向,以传播本土文化、增加旅游者娱乐体验为目的的项目定位,这台歌舞剧采用全国乃至全球最先进的演艺手段,旨在向全国、全世界展示出黔东南原生态民族文化的精华。”黔东南州文改文产办主任廖永伦说。

《银秀》的成功上演,仅仅是近年来贵州省文化产业发展的一个缩影,随着“十大文化产业园”、“十大文化产业基地”建设的不断推进,贵州文化产业将迎来改革发展的春天。

探寻文化产业发展路径

欧阳珍珍的创业路,是从北京潘家园摆地摊开始的。

2003年,欧阳珍珍如愿以偿地拿到了从北京寄来的录取通知书,北上之路,与她相伴的,除了生活和学习用品,还有从凯里老家带去的银饰和刺绣。

三年的地摊磨练,欧阳珍珍不仅让更多人了解了家乡的文化产品,而且为后来的创业打下了坚实的基础。

2008年,从一个银饰门面开始,欧阳珍珍成了黔东南九黎苗妹工艺品有限公司总经理。“我承接的不仅是九黎苗妹工艺品的销路,更是贵州苗族工艺品的出路。”欧阳珍珍说,她要把苗族银饰和刺绣做到世界去。

目前,公司已经建成占地20余亩,集博物馆、体验馆、展示馆为一体的生产基地,年销售收入达2000多万元,产品远销美国、英国、泰国、马来西亚等10多个国家。

从摆地摊到家庭作坊,再到现代化的生产经营模式,欧阳珍珍的创业背后,是贵州省大力推进文化产业发展的清晰轨迹。

长期以来,贵州文化产业基础差、底子薄、市场发育不充分,集中体现在数量少、规模小、集聚弱等方面,文化企业数量不多、规模不大、实力不强。

在推进文化大发展大繁荣的时代浪潮中,省委、省政府高瞻远瞩、审时度势,于2011年将“十大文化产业园”、“十大文化产业基地”列入《贵州省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》,并连续几年纳入年度工作要点。

2012年,国发2号文件从国家战略高度提出贵州要建设文化旅游发展创新区。全省各地在推动文化旅游融合发展上做出了很多有益的探索,形成了民族文化、阳明文化、长征文化、屯堡文化等14个文化旅游融合发展类型。

2013年,贵州文化产业增加值为209.72亿元,占GDP的比重为2.62%,虽然离支柱产业的5%还有较远距离,但是毕竟在前进的道路上迈出了关键一步。

“依托文化资源禀赋,挖掘资源优势,打造文化产业园区、基地,是符合贵州实际,建设文化旅游发展创新区的一条重要途径。”省委常委、宣传部部长张广智说。

推动文化产业集聚发展

2011年,电视剧《奢香夫人》在央视一套黄金段播出后,位于大方古彝文化产业园的贵州宣慰府曾一度掀起文化旅游的热潮,成为人们竞相前往的旅游目的地。

“在园区建设的过程中,我们提出了‘围绕一个人、拍摄一部戏、恢复一座城的文化产业发展战略,采取从政府建设到企业参与渐进化,从核心园区到各类园区组团化,从政府主导到以商招商市场化的措施,在文化配套设施建设、文化人才优化、民族文化内涵挖掘上大做文章。”大方县委副书记、县长顾掌权说。

目前,园区内奢香大剧院、游乐场、民族体育体验区、顺德广场综合体等项目已启动建设,并催生了30多家民族工艺品开发公司和文化创意公司,逐渐焕发出园区、企业与市场接轨的生机与活力。

与大方古彝文化产业园一样,近三年来,全省其余20个园区、基地的实施主体积极探索发展规律,明确功能定位,加快建设投入,搭建公共服务平台、加强运营管理 ,取得一定的建设和发展成效。

中国(遵义)长征文化博览园是一个集互动、休闲、参与、体验为一体的红色旅游综合体。该项目计划投资100亿元,总规划面积6900亩,规划建筑面积190万平方米,主要建设内容包括游客集散中心,以及祭奠英雄长征史诗瞻仰区、梦回长征卓绝历程演绎区、长征故事经典传奇体验区、走向辉煌长征梦乡度假区等。

贵阳国际会展中心是目前国内规模领先、功能配套完备、设施先进的大型现代会展综合体。中心以“引进全国展会、吸引外地展会、扶持本地展会、创办自办展会,深化开发大型活动与会议市场”为经营思路,积极推进经营模式和增长方式的创新。自2011年投入运营以来,中心已承接展会活动306场、实现展会面积约240万平方米,吸引客流量超过600万人次。

多彩贵州城汲取黔文化精粹,以文化为灵魂,以产业为依托,规划文化展示、旅游集散、休闲度假、商务服务四大功能板块,包括贵州文化旅游展示中心、节庆街、多彩民族乐园、1958文化创意园、美酒河谷、河畔茶庄、民族文化产业园、记忆贵阳、温泉水公园、健康养生基地、旅游集散中心等23个组成区域。

园区、基地建设的不断推进,有效地解决了贵州文化产业“小、散、弱”问题,成为实现文化产业规模化、集约化、专业化的有效途径,从而迅速在一定区域内聚集多个门类和数量的文化企业,通过规模化生产和专业化分工,降低生产成本、提高经济效益、实现规模效应,推动产业迅速做大做强。

据统计,全省“十大文化产业园”、“十大文化产业基地”共21个项目,总规划面积81428亩,建筑面积3763万平方米,计划总投资1173亿元,截至目前已落实土地26993亩,已完成投资278亿元。

强化文化产业运营管理

文化产业园区、基地如何规划建设,怎么管理运营?是贵州文化产业发展所必须面对的新课题、新工作和新挑战。

“贵州旅游市场较大,但文化旅游产品的开发相对分散、滞后,良好的资源没有得到有效的整合。”欧阳珍珍认为,目前文化产业面临的障碍和瓶颈,就是没有龙头企业引领,没有品牌产品带动。

近几年来,凯里市通过不断探索,基本形成了政府投资型、政府拉动型、混合经济型、招商引资型等文化产业发展模式。在黔东南州委常委、凯里市委书记黄远良看来,文化产业最大的难题就是人才的培养与引进,“这样的人才既要懂文化,又要懂经济,目前我们仅仅是通过产业规划来引进人才。”

《奢香夫人》掀起文化旅游热之后,也一度引起大方县委、县政府的冷思考。“在古城恢复重建上我们没有完全跟上,整个产业缺乏有效匹配,没有把文化和旅游很好结合,形成文化旅游精品路线。”顾掌权说,只有将文化做成产品,将产品做成商品,将商品做成产业,才能真正体现文化的价值。

不同的文化产业园区、基地,由于属性、定位、功能不同,其建设以及建成后的运营管理所要遵循的内在规律也不尽相同。从21个文化产业园区、基地来看,主要有三种类型。

第一类是传媒、出版等传统文化产业转型升级的园区、基地,包括党报党刊、广播电视、印务出版等领域。这类园区、基地需要结合当前中央的部署和要求,强化互联网思维,引进科技创意人才,探索现代科技手段在传统文化产业发展中的创新运用,实现传统媒体与新兴媒体的融合发展。

第二类是由政府主导、集聚孵化中小微文化企业的园区、基地,包括数字内容产业园、工艺品交易基地等。这类园区、基地主要是解决中小微文化企业集聚发展的问题,可以通过推动园区、基地建设,将分散的文化企业聚集起来,推动文化企业在创意设计、创作生产、人才技术、信息资金等方面实现优势互补。

第三类是立足文化资源优势、促进文化旅游融合发展的园区、基地,包括多彩贵州城、阳明文化、长征文化、屯堡文化、古彝文化、酒文化等方面的园区、基地。这类园区、基地建设的关键,是要把握和处理好文化旅游“灵魂”与“载体”、“内容”与“渠道”之间的关系,推动文化与旅游融合发展。

“文化产业要更多地融入贵州元素,两年之内,我们可以打造两个以上百亿元的企业,建成几个有影响力的旅游综合体。”张广智说,当前贵州面临的最好机遇,就是要结合园区、基地建设,规划建设一批文化旅游发展创新区,整体提升文化旅游产业的竞争力和影响力。(责任编辑/顾海凇)