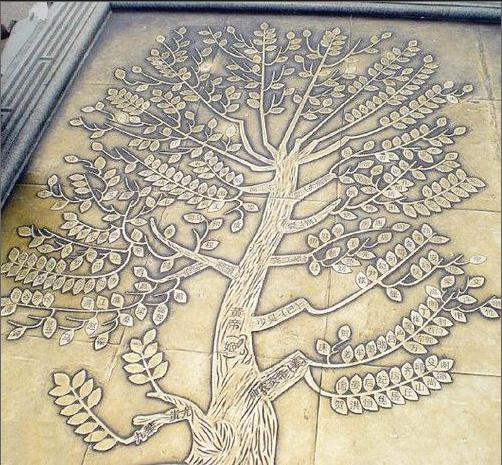

五千年前是一家

钱文忠

“五百年前是一家”,这话自然有它的道理。沿着历史追溯,原来我们绝大多数的姓氏都有着共同的祖先——三皇五帝。那么,最初的几个姓是怎么分化成现在成千上万的姓呢?

在中华民族大家庭里,绝大多数民族是用姓的,但有些兄弟民族不用姓。

中华姓氏的起源,可以追溯到史前时期,那个时候没有文字记载,我们只能在各种各样的神话传说里摸索。中华民族姓氏文化起源,离不开三皇五帝。我国有56个民族,是一个大家族,其中很多民族以三皇五帝为祖先。三皇五帝是没有固定说法的,比如三皇,造房子的巢氏,钻木取火的燧人氏,捕鱼狩猎的伏羲氏,播种五谷的神农氏,补天造人的女娲氏,这些都是对文明的起始、人群的生存和发展做出根本性贡献的先民。五帝也是说法不一,《史记》记载五帝是黄帝、颛顼、帝喾、尧帝、舜帝。在这五帝中,黄帝排第一,影响最大,所以现在我们每年要祭黄帝陵。黄帝姓什么?姓姬。我们今天讲自己是炎黄子孙,炎帝虽然排在黄帝前面,但不在《史记》记载的五帝里面。这些都是传说,我们都接受和认同。总之,中华姓氏,特别是古老的姓氏,可以追溯至三皇五帝。

姓氏非常复杂,不像我们今天讲的姓名那么简单。上古有姓、有氏,今天我们讲姓氏,其实就是讲姓而已。如果我说“钱就是我的姓氏”,对不对?错了。按照最传统的说法,钱是我的“氏”,而不是“姓”。我们现在对传统文化有好多认识误区,比如我们平时问人家哪里人,文雅点的说法是“您府上是哪里啊?”大家都知道,这是在问人的籍贯。户口本上就有“籍贯”一栏,对不对?如果回答说“我的籍贯是江苏无锡,祖籍浙江临安”。这么说对吗?不对。按照传统说法,“籍”和“贯”是两回事。你老家在哪里,是你的“贯”,不是你的“籍”。那么,“籍”是什么?是身份,也就是士农工商等等。士籍,读书人;兵籍,当兵的。按照中国传统,籍是不能改的,贯是可以改的。改籍要报礼部、户部批准。所以说“籍”和“贯”是两回事,但是现在我们搞混了,不去区分了。

姓氏也是两回事。姓在前面,姓是族号,表示的是血统,最早来自于部落图腾。图腾是原始人群体的亲属、祖先、保护神的标志和象征。在我国的姓氏中,用动植物名称做姓的比较多,这种姓氏都比较古老,例如姓熊、姓虎、姓华等,华通“花”,佛经《妙法莲华经》中“莲华”其实是“莲花”。

母系氏族社会以母亲为姓,那时很多姓都是女字旁的,比如姬、姒、姜、赢等。

为什么有姓还要有氏呢?随着历史的推移,人类生活水平提高,人口越来越多了,同一个姓的子孙不断繁衍,可这个地方就这么多地,能养活几个人啊?人越来越多,待不下了,于是就分出很多支系,迁到别的地方。迁走的这个就叫氏。所以,先有姓,后有氏。

到了周代,宗法制度非常严明,只有贵族可以有姓氏,老百姓没姓氏。最早的时候,平民无姓无氏,贵族女子用姓没有氏,贵族男子有姓有氏。为什么贵族女子要用姓呢?因为同姓的人是有血缘关系的,而同氏的人都是亲戚。姓只有一个,氏可以很多。所以说姓是用来区别血缘关系的。在古代,同姓、同血缘的不能通婚,不然都近亲结婚。到了今天,要是赵、王、李、张这几个大姓同姓的不让结婚,那剩男剩女不知道有多少。

古代贵族女子姓比氏重要。待嫁的女子往往在自己的姓前面加上“伯、仲、叔、季”,比如一女子叫伯姬,说明她是姬家的大闺女。一女子叫仲子,说明她是子家二闺女。女子出嫁以后,那就简单了,冠上配偶的姓或封地的名称就行了,比如齐姜,就是本姓姜,嫁给了一个姓齐的人或者嫁到了一个以齐为氏的地方。再比方说秦姬,就是姓姬的女子嫁到秦国去了。女子的闺名,只有自己丈夫和父母才可以知道,生前连子女都不知道。今天很不一样了,有的孩子跟妈妈的姓,有的还以父母的姓拼起来。

古代贵族男子称氏,不称姓。因为姓可以区别血缘,而氏可以看出贵贱。你是否迁到一个比较好的地方?从氏当中可以看出。比如诸侯,以封国为氏。郑文公郑捷,郑是氏,不是姓。齐灵公齐环,齐是氏,环是名。卿大夫,比诸侯小一点,一般以居住地来作为自己的氏。比如屈完,姓屈,别人一听,就知道你是封在屈这个地方。比如解狐,就住在解。东门襄仲,很明显,他家就在城东门。南宫敬叔,家在宫的南边。除了以地名为氏,还有的人以官名为氏,比如司马。有的人以专业技能为氏,比如姓巫,可见其祖先就是做巫师的。姓陶氏,做陶器的。

战国以后,大家开始以氏为姓,逐渐就姓氏不分了。汉魏之后,姓氏合一,平民百姓也开始用姓,这才有了姓名之说。原来姓一样,用氏分,现在姓都有了,怎么办?用名来分,所以叫姓名。endprint