环境动态性对探索性学习与突破性创新绩效关系的调节效应研究

尹惠斌,游达明,刘海运

(1.湖南财政经济学院 财金系,湖南 长沙 410205;2.中南大学 商学院,湖南 长沙 410083;3.湖南商学院 工商管理学院,湖南 长沙 410205)

一、引 言

自Abemathy和Uttcrback(1978)提出突破性技术创新概念以来,突破性创新得到了管理科学理论界和实践界的广泛关注。与持续性创新不同,突破性创新以潜在市场为突破口,其技术发展路径不是在原有技术轨道上进行改进而是另辟蹊径,它打破了原有技术的竞争基础,从而成为企业实现技术跨越和获取持续竞争优势的重要途径[1]。组织学习理论认为,未来竞争优势的唯一来源是组织所拥有的知识及组织能够较其竞争对手拥有的更快学习的能力[2]。诸多学者在对组织学习与突破性创新绩效关系的相关研究中发现,不同程度的创新需要不同的组织学习范式与之相适应。如Atuahene-Gima(2007)认为,探索性学习能够帮助企业获取与现有能力差异较大的技术和知识,但同时降低了对现有能力的关注,因而有利于突破性创新而不利于渐进性创新;挖掘性学习有利于提高现有能力的使用效率,但限制了新知识的流入,从而有利于渐进性创新而不利于突破性创新[3]。

随着知识经济的日益深化,科技进步速度的不断加快;同时市场需求的变化也在加快,企业外部环境的动荡性正逐步加剧。如何根据外部环境的动态特性制定有效的组织学习策略进而提高突破性创新绩效,就成为每一个处于全球化时代的企业迫切需要解决的问题。刘井建(2011)探讨了环境动态性在创业学习、动态能力与新创企业绩效中的调节作用[4];郭爱芳和陈劲(2013)探讨了环境动态性对基于科学/经验的学习与企业创新绩效关系的调节作用[5]。但现有研究还尚未就动态环境下探索性学习对突破性创新绩效的影响进行深入研究,也往往将环境因素视为一个整体或仅划分为技术和市场两个维度,这显然不能充分揭示环境动态性各子因素的作用机制和影响途径。针对上述不足,借鉴已有研究成果,本文拟在对组织学习与突破性创新绩效关系进行理论分析的基础上,构建环境动态性调节作用概念模型,并采用262份正在或曾经从事突破性创新活动的企业研发团队问卷调查数据来实证检验模型中的关系假设,以丰富组织学习和突破性创新相关理论,为企业的创新管理实践提供指导与建议。

二、概念界定与研究假设

(一)探索性学习

探索性学习是组织学习的一种形式。March(1996)将组织学习分为挖掘性学习和探索性学习。挖掘性学习是以“提炼、筛选、生产、效率、选择、实施、执行”等为特征的学习行为,其本质是利用组织已有的知识进行现有能力、技术、范式的提高和拓展;探索性学习是以“探索、变化、承担风险、试验、尝试、应变、发现、创新”等为特征的学习行为,其本质是脱离现有知识发展路径,通过新选择方案的试验来开创全新知识领域[6]。

(二)突破性创新

突破性创新常常是基于完全不同的科学技术原理对现有技术锁定进行突破,是一种改变现有主流用户需求和市场范式的产品、服务或商业模式,具有全新的技术、性能指标和绩效特征,比如电话、u盘、电子商务、移动互联网app技术的产生等等。它改变的不仅仅是产品性能,更重要的是它能改变市场主流的技术范式,重新界定市场竞争规则[7]。

(三)环境动态性

环境动态性是指企业外部环境因素变化的不可预测性与不稳定程度[8]。在传统的PEST模型,即政治、经济、社会和科技等因素基础上,研究者不断把法律、教育与人口统计等因素纳入到企业外部环境因素(Wheelwright和Clark,1992[9]),另有部分学者则运用波特五力模型进行环境分析,包括来自客户、供应商、竞争者、渠道、战略联盟、技术等等环节的动态性和不可预测性。(Sutcliffe和Zaheer,1998[10];Jansen,2009[11])。综合上述观点,本文认为环境动态性包括技术环境动态性、需求环境动态性、竞争环境动态性和政策环境动态性。技术环境动态性指新产品、新技术发展的变化速度;需求环境动态性指顾客构成与偏好的变化频率;竞争环境动态性是指行业竞争强度的变化程度;政策环境动态性是指国家或地方政府对高新技术和产业相关扶持政策的变化程度。

(四)探索性学习对突破性创新绩效的影响假设

探索性学习是对组织原有关于使命、顾客、机会等的假设提出质疑,进而可以突破学习壁垒和打破路径依赖,避免陷入“集体盲思”[12]。破性创新也意味着对旧市场、旧能力的摒弃和对新市场、新能力的创造,这种能力的转变也要求组织进行探索性学习;而从事挖掘性学习的组织以既定的模式、方法和规则来应对环境的变化,这种学习始终没有摆脱既有能力,只是改进既有能力以配合渐进性创新,不利于突破性创新。由此,本文提出以下假设:

假设1:探索性学习与企业突破性创新绩效间存在正相关关系。

(五)环境动态性的调节作用假设

1.技术环境动态性的调节作用

技术动荡意味着技术领域发生着激进的变革,带来了持续的产品变异和市场的不确定性,这给突破性技术创新带来了机会窗口[13]。在这种动荡环境下,企业如果只保持现有的能力进行挖掘性学习,则核心能力会变成核心刚性,企业很难在快速变化的环境中重新建立并保持竞争优势。此时,企业需要通过探索式学习进行突破性创新,在动荡环境下抓住机会窗口获取持续性竞争优势或实现技术跨越与赶超[14]。而在相对稳定的技术环境下,企业出于对风险的考虑,更倾向于从当前的技术和市场领域内获取价值,而非通过前瞻性的探索性学习获取新技术和新知识,因而突破性创新绩效也会大大降低。由此,本文提出以下假设:

假设2:技术环境动态性正向调节探索性学习与突破性创新绩效间的关系。

2.需求环境动态性的调节作用

需求动态性是指顾客构成、偏好的变化程度。由于受教育水平、生活习俗和收入等因素的影响,顾客对产品的要求和需求的差异化、个性化特征越来越明显,更新的速度也越来越快。企业如何根据市场需求的动态变化不断地调整其战略、创新产品和服务,以更好地满足顾客不断变化的偏好,就成为推进创新的关键。陈劲等(2001)认为用户是重要的外部信息源,领先用户研究的运用可以使企业快速获取市场与用户中的创新信息[15]。苏楠,吴贵生(2011)[16]认为突破性创新的成功与否,在一定程度上取决于企业充分认识和挖掘领先用户的程度以及领先用户与企业的合作程度。

另外,企业在面临突破性创新时,由于突破性创新会大幅降低过去围绕原有技术所进行的专用性投资的价值,加上新技术一开始往往难于赢得消费者,只能服务于现有顾客之外的狭小市场,从而导致在位者的创新惰性[17]。如果此时市场中缺少多样化的顾客构成,缺乏敢于吃螃蟹者的需求冲动,在位者就会更倾向于通过对原有技术进行渐进式创新以更好地满足大量当前客户的需求,而不是去开发突破性的新技术。由此,本文提出以下假设:

假设3:需求环境动态性正向调节探索性学习与突破性创新绩效间的关系。

3.竞争环境动态性的调节作用

在激烈的竞争环境中,先进的技术很快会在竞争对手间模仿和扩散,导致产品和服务迅速老化过时,也使得现存资源能力以及知识随着环境的动态变化迅速贬值或失去时效[18]。此时,能打破常规的突破性创新对于企业的长远发展尤为重要,企业只有进行高水平的探索性学习去获取全新的知识并开辟与以往完全不同的技术路发展径,才能一直走在竞争对手的前面。市场竞争导向强调组织范围内的对信息和能力的协调和扩散,这种协调会强化探索性新能力对突变创新的正向影响[19]。

但面对过于激烈的竞争程度和多变的竞争环境,企业需要更多地从客户需求的切实满足和市场风险的角度来考虑企业创新资源的配置和技术创新方式的选择,需要及时采取措施提高效率、降低成本以及增强产品的质量、可靠性和便捷性,这样,新知识和新技术的重要性就被忽视了[20]。而在市场竞争程度较低的环境下,在位企业往往具有一定的市场垄断地位并享有垄断利润,从事突破性创新的动力也将大打折扣。从上述分析可以看出,竞争动态性对探索性学习与突破性创新绩效间关系的调节作用不是线性的。由此,本文提出以下假设:

假设4:竞争环境动态性倒U型调节探索性学习与突破性创新绩效间的关系。

4.政策环境动态性的调节作用

政策的动态性是指一定时期内国家政策的及时性、针对性和有效性的变化程度。在转型时期的中国,虽然市场力量变得越来越重要,政府的构成和形态可能会变化,但其影响却未能降低[21]。政府在创新项目的批准及资源的配置方面拥有相当大的权利,能够为企业提供资金、信息、技术和政策等方面的支持,并可通过制度设计和管制规范,来改变市场规模,影响市场结构,从而影响企业的成本结构乃至竞争地位[22]。企业通过做政府鼓励和推荐的事情,就能享受到政策红利,有利于各种创新资源和机会的获取,即使创新项目存在较高的风险且未来收益也不确定,政府也不会为了规避财务风险而限制或阻碍企业家创新精神的发挥,从而对企业突破性创新产生积极影响[23]。由此,本文提出以下假设:

假设5:政策环境动态性正向调节探索性学习与突破性创新绩效间的关系。

三、研究设计

(一)变量的测量

1.探索性学习(RL)

探索性学习的测量主要参考了杨曦东(2010)[24]和苏中锋(2011)[25]的研究,探索性学习的测度指标有:注重搜集使企业学到本领域内新事物的信息(RL1);注重了解企业目前暂时不会应用到的新知识与新方法(RL2);注重掌握市场需求但暂时未知的新产品的相关技术(RL3);注重搜集包含试验及高风险的市场及技术信息(RL4);注重学习超越企业当前经验的技术(RL5)。

2.突破性创新绩效(RI)

参考李宏贵(2010)[26]与秦剑(2010)[27]的突破性创新绩效评价指标体系,并为了与渐进性创新绩效相区别,将突破性技术创新绩效(RI)的测度指标设定为:RI1—在产品的研制上经常引入新的理念(不是延续现有技术路径);RI2—经常创造全新性能的产品(不是式样或服务等方面的改进)并在市场中销售;RI3—在本行业中开发和引入了全新生产技术(不是现有技术的改进和提高);RI4—创造了全新的工艺技术(不是现有工艺流程的改进)。

3.环境动态性(ED)

环境动态性量表在Miller(1987)[28]以及Baum和Wally(2003)[29]的研究基础上,进行了相应调整与修改。环境动态性包括技术动态性、需求动态性、竞争动态性和政策动态性。技术动态性(TD)的测度题项有:公司所处行业的产品或服务更新换代速度在加快(TD1);公司相关业务领域不断出现新技术和新工艺(TD2)。需求动态性(DD)的测度题项有:公司现有客户的偏好在快速发生变化并倾向寻找新的产品与服务(DD1);公司所处行业不断出现具有个性化需求的新客户群体(DD2)。竞争动态性(CD)的测度题项有:公司竞争对手不断调整竞争策略(CD1);公司所处行业不断出现替代性的产品和技术(CD2);公司所处行业不断出现新的竞争者(CD3)。政策动态性(PD)的测度题项有:国家或地方政府及职能部门支持政策的出台与调整非常及时(PD1);针对性很强(PD2);执行效果很好(PD3)。

4.控制变量

本研究选择企业规模、企业所有制形式、所处行业作为控制变量。企业规模取样本企业2011年年末总资产的自然对数值;企业所有制形式为哑变量,如果最终控制人为国有则取值1,其他则取值0;所处行业根据国家统计局2011年颁布的新标准——《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)进行分类。

(二)样本选取

本研究采用问卷调查,问卷用李克特五点量表法,5代表非常同意,1代表非常不同意。调研小组首先在MBA班学员中进行预调研,对收回的小样本进行信度效度检验和内容修正,最终确定调查问卷的内容。2012年7-11月,调研小组在湖南、江西、天津等省市高新技术开发区进行大规模的问卷调查,共发放问卷378份,收回285份,剔除回答不完整或有明显错误的问卷23份,有效问卷262份,有效问卷回收率为69.3%。

四、实证分析

(一)变量信度与效度分析

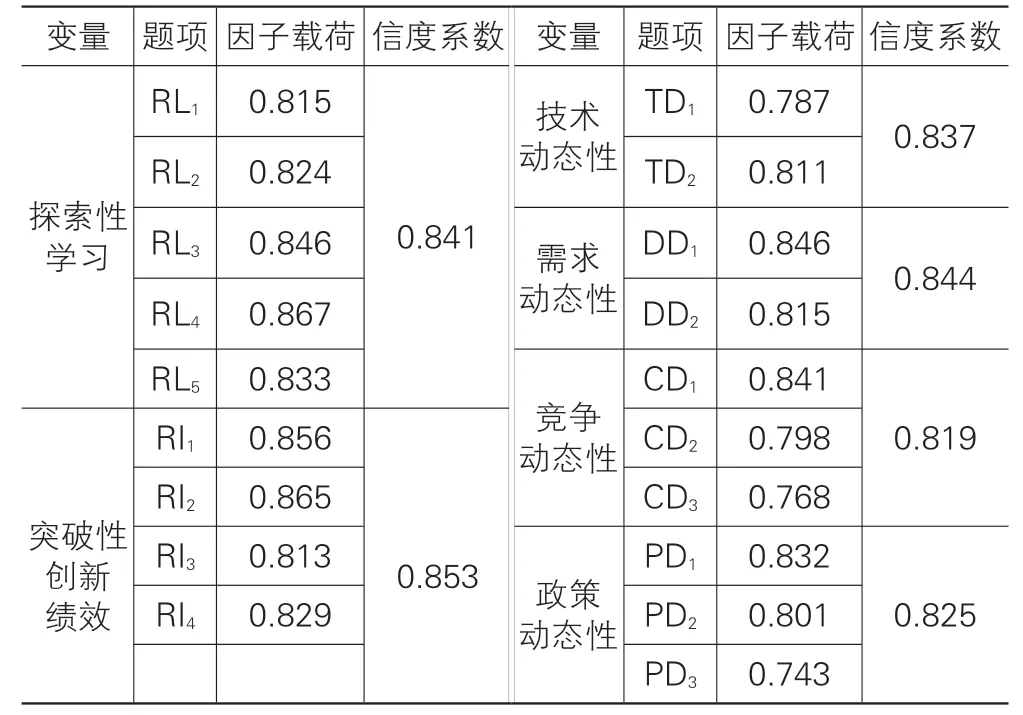

本研究运用SPSS18.0软件,采用探索性因子分析(取特征根>1)对各变量的题项进行分析并提取公共因子。首先对探索性学习量表进行主成分分析和正交旋转,得到一个公共因子(RL),累计方差贡献率为85.4%,KMO值为0.757,Bartlett值为171.12(sig.=0.000)。运用同样方法,从突破性创新绩效量表中提取到一个公共因子(RI),累计方差贡献率为82.3%,KMO值为0.779,Bartlett值为155.91(sig.=0.000);从环境动态性量表中提取到四个公共因子(TD、DD、CD、PD),累计方差贡献率为87.5%,KMO值为0.788,Bartlett值为686.77(sig.=0.000)。量表的信度与效度检验结果如表1所示。

表1 变量的信度和效度检验结果

从以上分析可以看出,各公共因子的累积贡献率均在80%以上,且各题项的因子载荷也在0.75以上,说明量表具有较好的内容效度和结构效度;Cronbach’sα信度系数也在0.8以上,表明量表内部一致性信度良好。

(二)变量的描述性统计

对量表数据进行描述性统计分析,各变量均值、标准差及Pearson系数如表2所示。

表2 各变量的描述性统计与Pearson系数

(三)假设检验

本研究采用层级回归模型来检验前述假设,在模型中加入逐步控制变量(模型1)、自变量(模型2)、调节变量(模型3)以及自变量与调节变量交互项(模型4-模型7)[30]。环境动态性、探索性学习和突破性创新绩效的层级回归结果如表3所示。

表3 环境动态性、探索性学习与突破性创新绩效的层级回归结果

表3中,模型1是控制变量对突破性创新绩效的回归模型;模型2是控制变量和自变量(探索性学习,RL)对突破性创新绩效的回归模型。从模型2的回归结果可以看出,加入自变量后的模型2比模型1更具有解释力(ΔR2=0.19),且探索性学习与突破性创新绩效有显著的正相关关系(β=0.38,P<0.01),假设1得到支持。模型3是控制变量、自变量和调节变量共同对突破性创新绩效的回归模型,相比模型2而言,其解释力亦有增强(ΔR2=0.16)。模型4、模型5、模型6和模型7分别是加入交互项后的回归模型。为避免加入交互项而产生多重共线性问题,首先对自变量和调节变量进行中心化处理,然后相乘并代入回归方程;并将四个交互项分别逐个加入模型进行逐步回归来避免交互项之间的多重共线性问题。从模型4-模型7的回归结果可以看出,相比模型3,ΔR2分别为0.13、0.11、0.18和0.14,表明分别加入交互项后的模型解释力均有显著提高。模型4显示,技术动态性与探索性学习的交互项对突破性创新绩效有的回归系数显著为正(β=0.44,P<0.01),由此表明技术动态性具有显著的正向调节作用,假设2得到验证。模型5显示,需求动态性与探索性学习的交互项对突破性创新绩效有正向作用但不显著(β=0.24,P>0.01),假设3没有得到验证。另外,为了检验竞争动态性的倒U型调节效应,在模型6中引入竞争动态性平方项(CD2)。回归结果显示,竞争动态性平方与探索性学习的交互项对突破性创新绩效的回归系数为负(β=-0.29)且在p<0.01条件下统计显著,说明竞争动态性具有显著的倒U型调节作用,假设4得到验证。模型7显示,政策动态性与探索性学习的交互项对突破性创新绩效有显著的正向作用(β=0.32,P<0.05),由此,假设5得到验证。

五、结论与启示

(一)研究结论

1.技术环境动态性对探索性学习与突破性创新绩效有显著的正向调节作用

技术变化越快,现有产品和工艺被淘汰和替代的速度就越快,技术动态性使得企业难以依赖某一特定技术获得持续的竞争优势,企业要进行广泛的技术扫描和信息搜索并进行探索性学习,为打破原有技术发展路径和实现突破性创新创造机会和条件。历史经验表明,每一次工业革命都为后发国家成功实现“赶超”打开了“机会窗口”,如英、德、美、日等都是善于利用工业革命机遇的成功者。当期,快速成型技术(如3D打印)、工业机器人技术、新材料技术、新一代信息技术等关键技术的成熟和产业化是促使制造业从自动化走向数字化的必要条件,也将是各国争夺第三次工业革命先发优势的主战场。

2.需求环境动态性对探索性学习与突破性创新绩效的调节作用并不显著

这一结论与原假设不一致,其可能的原因在于:一是国内生产者对消费者需求变动重视程度不够,重生产和营销、轻设计与创新的现象仍广泛存在。二是突破性创新往往是技术原理的突破,是一种知识密集型活动,并不是所有的需求者都适合参与创新。三是国内需求者结构不合理,领先用户、新兴用户不活跃,参与公司产品创新的积极性不高。

3.竞争环境动态性对探索性学习与突破性创新绩效具有显著的倒U型调节作用

竞争既是压力也是动力,适度的竞争能激发企业潜能,培养企业居安思危、善于变革的组织文化,克服组织学习中的知识惯性,更有效地实现探索式学习学习与环境相匹配,从而提高企业突破性创新绩效。但竞争不足或过度会导致企业短视行为严重,趋利避害,不敢越雷池一步,低风险的模仿与复制成为企业的本能选择,导致突破性创新动力不足。

4.政策环境动态性对探索性学习与突破性创新绩效具有显著的正向调节作用

突破性创新前期研发成本高、市场认可度低,需要政府在政策上给予大力的扶持和引导。但制度转型期中国市场发育的不完善和政府监管模糊等,会制约企业从市场获取突破性创新所需的资源,如以产权为基础的法律框架不完善,导致产权保护机制的缺失,创新者得不到风险溢价,缺乏创新激情;市场中机会主义的存在、市场信息的失真,亦会导致企业创新决策失误和创新资源的耗费。因此,政府如何动态制定有效的引导和激励政策,帮助企业在瞬息万变的市场环境中通过资源的合理利用以最快的速度抢抓突破性创新机遇,是一个关系到企业甚至整个国家经济能否长久发展的关键问题。

(二)政策建议

1.积极引导组织进行探索性学习

在传统竞争意识下,组织首先考虑的往往是如何在成本或质量上超越竞争对手,这种战略思想引导下的组织学习过程只会顺应系统思考的法则而不断强化组织的挖掘性学习,将组织的技术发展限制在特定轨道,产生路径依赖,阻碍突破性创新。在突破创新的过程中,首先需要克服的就是组织成员惯常的思维模式。在竞争日益趋同并愈加激烈的情况下,决定企业竞争胜败的最后因素不仅是把事情做得比别人更好,而是做别人不能做、没有做的事情。知识经济时代下的组织需要更加激进的变革理念,需要具有“有意识地偏移”现有路径的能力,需要以探索性学习来拓展组织的能力,积累原有技术领域之外的新知识,提高企业的吸收能力和创新能力,使组织获得持续的领先优势[31]。

2.提升企业跨界知识资源搜索能力

知识搜索是有效识别创新信号、把握创新机会的重要手段,是企业在激烈变化的技术环境和市场环境中,为实现创新而采取的知识获取活动。Huber指出,知识搜索是组织学习过程的一部分,通过知识搜索可以解决不确定性问题。魏江和冯军政(2009)通过对搜索环境边界的界定,在知识搜索影响因素分析的基础上,提出企业四种有效的知识搜索模式,并强调需要利用冗余搜索模式和系统搜索模式超越本地搜索,持续监控任何领域内最新的技术发展状态,特别是在不同技术领域的交界处进行系统搜索,识别新的技术机会,以加强企业对新知识的探索,进行突破性创新[32]。

3.加强企业动态联盟的建设

竞争过度和竞争不足都不利于突破性创新绩效的提高。企业动态联盟改变了过去企业之间完全你死我活的输赢关系,形成了一种共赢的竞争关系,使成员企业之间存在的资源相互依赖性和经济活动的互补性得到新的组合和延伸,克服了传统企业的封闭性、局限性和能力的不完备性,减少了资源的重复投入,缩短了生产准备周期,提高了产品从设计、制造到销售全过程的整体柔性和敏捷性,有利于提升企业的突破性创新绩效。

4.培育和吸收领先用户参与

突破性创新关注的不是市场主流客户需求,因此并不是所有的用户都适于参与突破性创新。传统的用户调查注重的是大多数人的意见或者集中性的需求,更多站在产品成本和利润的角度去思考问题,领先用户的参与能够减少前期“试错”成本,这既减少了新产品的开发时间,也是技术创新与市场营销的结合,有利于突破性创新产品的后期市场推广,能提高企业的突破性创新绩效水平。

5.积极加强企业动态能力的培养

企业动态能力是指企业改变其能力的能力,企业通过吸收与整合新知识,使企业在动态、复杂、不确定的环境下获得持续竞争优势,进而提升自身的突破性创新能力和绩效水平。如王娟茹和罗岭(2013)基于复杂产品研发的视角,将团队动态能力概括为团队学习能力和团队研发能力,并实证分析了团队动态能力通过探索性创新对研发绩效所产生间接作用[33]。

[1]Abemathy W,Utterback J.Patterns of Innovation in Technology[J].Technology Review,1978,80(7):40-47.

[2]Peter M Senge.The Fifth Discipline:The Art and Practice of the Learning Organization[M].New York:Random House Business,2006:29-30.

[3]Atuahene-Gima K,Janet Murray.Exploratory and Exploitative Learning in New Product Development:A Social Capital Perspective in New Technology Ventures in China[J].Journal of International Marketing,2007,15(2):1-29.

[4]刘井建.创业学习、动态能力与新创企业绩效的关系研究——环境动态性的调节[J].科学学研究,2011,29(5):728-734.

[5]郭爱芳,陈劲.基于科学/经验的学习对企业创新绩效的影响:环境动态性的调节作用[J].科研管理,2013,34(6):1-8.

[6]March JG.Continuity and Change in Theories of Organizational Action[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(2):278-287.

[7]Christensen CM.The Innovator’s Dilemma:When New Technologies Cause Great Firms to Fail[M].Boston,MA:Harvard Business School Press,1997:5-15.

[8]王莉.动态环境下企业网络、组织学习和企业绩效关系研究[D].济南:山东大学,2008.

[9]Wheelwright SC,Clark K B.Revolutionizing product development[M].New York:Free Press,1992:41-57.

[10]Sutcliffe K M,Zaheer A.Uncertainty in the Transaction Environment:An Empirical Test[J].Strategic Management Journal,1998,19(1):1-23.

[11]Jansen JJP,Vera D,Crossan M.Strategic leadership for exploration and exploitation:The moderating role of environmental dynamism[J].Leadership Quarterly,2009,20(1):5-18.

[12]Janis I L.Groupthink:Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes[M].Boston:Houghton Mifflin Company,1982:14-21.

[13]赵明剑,司春林.基于突破性技术创新的技术跨越机会窗口研究[J].科学学与科学技术管理,2004,25(5):54-59.

[14]冯进路,冯绍彬.企业核心能力刚性的产生及其克服[J].科研管理,2005,26(2):120-125.

[15]陈劲,龚焱,雍灏.技术创新信息源新探:领先用户研究[J].中国软科学,2001(1):86-89.

[16]苏楠,吴贵生.领先用户主导创新:自主创新的一种新模式——以神华集团高端液压支架自主创新为例[J].科学学研究,2011,29(5):771-776.

[17]王生辉,张京红.突破性创新、在位者惰性与组织再造[J].科学学与科学技术管理,2007,28(7):82-87.

[18]Achrol R S.Evolution of Marketing Organization:New Forum for Turbulent Environments[J].Journal of Mar-keting,1991,55(10):32-41.

[19]Atuahene-Gima K.Resolving the capability-rigidity paradox in new product innovation[J].Journal of Marketing,2005,69(4):61-83.

[20]Hamel Gary,Prahalad C K.Competing for the Future[M].Boston:Harvard Business School Press,1994:89-98.

[21]Keister L.Organizational research on market transition:a sociological approach[J].Asia Pacific Journal of Management,2009,26(4):719-742.

[22]Li H,Atuahene-Gima K.Product Innovation Strategy and the Performance of New Technology Ventures in China[J].Academy of Management Journal,2001(12):1123-1134.

[23]Walder A G.Local Governments as Industrial Firms:An Organizational Analysis of China′s Transitional Economy[J].American Journal of Sociology,1995,101(2):263-301.

[24]杨曦东.战略导向、组织学习对产品创新的影响研究[J].管理评论,2010,22(4):47-55.

[25]苏中锋,王栋,陈永广.组织学习对企业获取创新收益的影响研究[J].研究与发展管理,2011,23(1):31-36.

[26]李宏贵,熊胜绪.互补资产对突破性创新绩效的影响研究——一个理论模型[J].科学学与科学技术管理,2010,31(7):64-71.

[27]秦剑,王迎军.跨国公司在华突破性创新的关键资源研究[J].科学学研究,2010,28(8):1273-1280.

[28]Miller D.The structural and environmental correlates of business strategy[J].Strategic Management Journal,1987,8(1):55-76.

[29]Baum JR,Wally S.Strategic decision speed and firm performance[J].Strategic Management Journal,2003,24(11):1107-1129.

[30]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(2):268-274.

[31]朱思文.突破性技术创新中企业隐性知识吸收的动力模型研究[J].湖南财政经济学院学报,2014,30(2):147-152.

[32]魏江,冯军政.企业知识搜索模式及其对企业技术创新的影响研究[J].科学管理研究,2009,27(6):55-60.

[33]王娟茹,罗岭.团队动态能力、创新与研发绩效的关系研究[J].华东经济管理,2013,27(10):167-173.