被误读的萧红:一个自由主义者的“生死场”

方言

经年来,萧红的阅读者几乎将全部重心放在了男女情感的纠葛之上。文字之外,萧红女权主义的视角、平民意识,之前都被忽略。尤其是人性的内容。

萧红的“牢笼”:

直白尖锐的女权呼吁

萧红一生在逃跑,她所追求和反对是一个她自己也看不见的东西。1936年7月,萧红乘船东渡日本,在日本她这样给萧军写信:“这真是黄金时代,是在笼子里过的。”

“笼子”一开始是看得见的。地主家庭的父母包办婚姻,十九岁的东北姑娘张乃莹离家出走,便再没回头——中间辗转回去过一次,和未婚夫汪恩甲住在哈尔滨的东兴顺旅馆,后来怀孕,未婚夫出逃,只得两字:“饿”与“冷”。

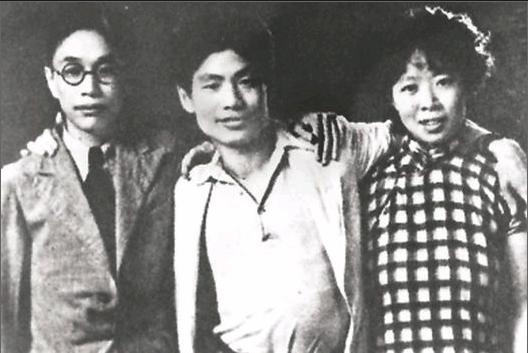

萧红怀孕被困在旅店,几乎被卖掉,遭遇萧军搭救,却不是童话结局。萧军另有情人,萧红遭遇家暴,终于再次于怀孕之际移情端木蕻良并结婚,而端木蕻良竟数度撇下萧红独自逃跑,临终前又和另一个男人骆宾基牵扯上绯闻。

逃跑和饥饿是东北姑娘张乃莹的标签。没有逃跑就没有萧红。一开始她就可以以张乃莹的身份成为汪太太。这是民国女人,大时代里的女性争取自由和自我的第一步。张乃莹成为作家萧红。

然而萧红并没有逃脱牢笼。她之后的人生故事提出了更多民国“娜拉出走”后的问题。

“你知道吗,我是一个女性。女性的天空是低的,羽翼是稀薄的,而身边的累赘又是笨重的……不错,我要飞但同时觉得……我会掉下来。”萧红曾写,庙里的男雕像总是凶神恶煞,而女雕像却总是低眉顺目。

萧军和端木蕻良尽管都是新文化里的出色人物,仍然摆脱不了“男权”的观念,不能给萧红真正的独立、自主和尊重,例如萧红欣赏史沫特莱《大地的女儿》,萧军和端木蕻良却都以取笑女作家为乐。还有一次萧红和萧军辩论文学议题,萧军强词夺理,最后却把萧红反驳他的文字整理成文交给胡风发表,萧红气哭了,萧军说:“再骂我揍你。”

分手前,萧军告诉萧红:“我把你送给端木了。我去跟丁玲结婚,你跟端木结婚。”“她单纯、淳厚、倔强,有才能,我爱她,但她不是妻子,尤其不是我的。”萧军回忆道。

被误读的“流浪”:

“娜拉”如何变成风月

《黄金时代》中,有好几幕镜头,令观众哗然。其中一幕,就是端木蕻良与萧红、萧军同挤在一张大床上睡觉。

上网搜萧红,萧红的情史赫然在其中,被概括为“文艺女的极品事迹”,“强大”、“狗血”等网络词汇都用来形容她。100多年来,公众想象知识女性最主要的呈现方式,便是将其“妖魔化”。从近年来关于女博士的各种段子,其根源可以一直追溯到清末民初。

民国初年积极争取女性参政的女杰唐群英,因为威胁了男性在当时政治领域的垄断地位,在其湖南老乡平江不肖生的小说《留东外史》中,便被丑化为一个善于利用肉体谋取好处的女人。而沈从文小说《萧萧》中那些被围观的女学生,在乡人眼中,也都是荒诞不经的怪物,“随意同那男子睡觉,也不要媒人,也不要财礼”,可以当作笑话被议论上很长时间。

但凡以才华显世的,经历立刻被翻出来:费雯丽疯了,克洛岱尔也疯了,伍尔芙投河自尽,普拉斯开煤气自尽,邓肯风流且死于非命,奥斯丁终生未嫁,嘉宝隐居又是同性恋……

上世纪30年代,文艺创作中出现了数量众多的“时代新女性”。但在面对真实的外在世界时,男性投射在她们身上的目光依然交织着轻蔑、嘲弄与否定——直到今天:所有的影视创作都关乎她与胡兰成的关系;关于林徽因,我们最熟悉的莫过于她与梁思成、徐志摩、金岳霖之间的情感纠葛。

萧红的“无坐标”:

革命与思潮里的牺牲品

从一个异乡到另一个异乡、从一个男人到另一个男人、从一场战争到另一场战争。萧红的珍贵正在于她的毫无坐标,情爱上她不同于林徽因一样选择了梁思成的“太太客厅”,安闲度日;文学上她没有丁玲的豪情,投身延安,彻底改造“莎菲女士”让自己写一本“社会的大书。”

教科书里把萧红归类为“左翼作家”,但茅盾所写的《〈呼兰河传〉序》直接批评过萧红缺少对“压迫”的描写:“在这里我们看不见封建的剥削和压迫,也看不见日本帝国主义那种血腥的侵略。”

1938年4月,萧红在座谈会上的发言则呼应了茅盾的批评:“作家不是属于某个阶级的,作家是属于人类的。现在或者过去,作家写作的出发点是对着人类的愚昧。”这一年,萧红等一众作家在后方,胡风想办刊物《抗战文艺》,萧红力主改名为《七月》:“你丢下《七月》上战场,是说战场高于一切?还是在应付抗战以来听惯了的普遍口号?”

萧红像是一场“两边不靠”的误会。

文学强调政治性的时候,她显然不重要;当人们想法改变了,她又被淹没在“左翼作家”群体里:“萧红成了前后两种不同的文学思潮的牺牲品。”

《呼兰河传》里,惨烈的场面其实容易写,而把风俗民情写得细腻感人则显出萧红技高一筹:“这些我们没有看到别的作家,哪怕是女作家,能写得像她那么细腻、那么好。”

她也不只写抗战,也写女性命运;萧红笔下写了很多东北,但眼光、主题远远超越东北这块地方;散文式书写之外,萧红的写作里有很多别的成分,例如《手》就比较紧凑,类似契诃夫的风格。

即便是到了现在,人们对萧红还只是一知半解。公认的萧红代表作是《生死场》、《呼兰河传》,而很少有人知道她的《马伯乐》。这部批判国民性的作品曾经被认为有“讽刺人民”的嫌疑,从发表至今还很少人关注。endprint