明清时期晋商聚落的形态特征及其成因

高兴玺

(山西大学美术学院/科学技术哲学研究中心,山西太原030006)

长期以来,晋商及由此产生的种种文化现象及深远影响,引起众多专家学者和社会各界的热切关注。明清时期的山西,相对稳定的政治环境,资源丰沛的自然环境,包容开放的社会环境,积极进取的人文环境,较为成熟的工程技术条件,为山西商帮聚落的经营和建设打下了良好的基础,从而使得明清时期山西的传统聚落,成为古代山西科学技术与艺术成就的杰出代表。

由于明清时期的山西商帮长年累月生活在异地他乡,多年的商海生涯已经构成了他们迥异于一般乡民的思维方式,是游离于城市和乡村的特殊人群,所以晋商聚落既不同于普通乡民、又不同于城市官僚,在聚落选址、聚落类型、聚落形态诸方面具有“立足本土,融汇八方”的文化特色。

晋商聚落的类型、形态千姿百态,非常丰富,通过类型研究、实证分析,揭示晋商聚落的各种复杂的空间形态,为人们认知聚落的空间提供了可能,具有较高的研究价值。

一 晋商聚落的类型

“聚落”一词最早出现在汉代。《汉书·沟洫志》载:“贾让奏:时至而去,则填淤肥美,民耕田之,或久无害,稍筑室宅,遂成聚落……”[1]“聚”为聚集,“落”为定居。人类按照生产和生活的需要聚集并定居,形成了农耕文明社会的基本单元。

聚落的分类是一个复杂的问题。若从组织结构和经济制度的层面来分,可以分为城镇聚落、乡村聚落和似城聚落;如从规划营建的层面来看,又可以分为自发生长型聚落和自觉营建型聚落;若从聚落选址的层面来看,则可分为平原型和山地型两种聚落;若从聚落空间形态上来看,又可分为散居型和集居型两大类,其中集居型聚落又可分为条带型、团堡型和层叠型三种聚落形态。关于聚落的分类,沙学俊在《城市与似城聚落》一书中,将聚落分为城市、乡村和似城聚落三种类型;胡振洲在《聚落地理学》一书中,将聚落分为乡村和似城聚落两种类型,并依据景观地理学,将聚落分为散居型和集居型,依据形态学将聚落分为团状、线状、阶状、丁字状、弧状、三家村、无固定形、棋盘式、放射状、不规则式等若干种类;金其铭在其《农村聚落地理》一书中,从形态、职能、规模上进行详细分类,将聚落分为乡村和城市两大类型。限于论文研究的目标和重点,本文仅关注晋商聚落的形态类型。

山西许多城镇有着较为悠久的历史,乡民根据自己的生活习俗、生产需要、经济能力、民族爱好、审美观念和技术条件,结合本地的自然资源和文化环境,因地制宜、因材施用、因境而成地建造了各种形式的聚居地。而且大都是经过一批能工巧匠经年累月的计划,才逐渐形成。所以从城址的选择、范围的划定到平面布局,都是经过事先精心策划和周密安排的。如太原、新绛、平遥、太谷、祁县、汾城等城镇,这类城镇的修建具有自上而下的形成特征。

另一类是自由生长型城镇,它们往往自发形成于水陆交界,交通便捷之处。如临县碛口、阳城润城、长治荫城等集贸城镇,这类城镇具有自下而上、自发偶成的特征。

还有一类是防卫型城镇,山西在明清时期由于地处边陲,政府对其边防与经济作用极其重视,因此在山西北部地区修建了大量的边关卫、所、堡、寨,如大同、宁武、右卫、阳高、杀虎堡、新平堡、娘子关、阳明堡,都属于防卫、商贸型城镇。

聚落形态受自然、人文因素的影响,概括来讲,其居住方式有两大类,即聚居型聚落和散居型聚落。

在自然条件稳固的情况下,宗族观念是聚族而居的前提。《临晋县志》载:“山无蹊隧,泽无舟樑,比屋聚族连属其乡”[2]卷1:坊里篇。

在晋东南地区,地方官员甚至鼓励“族党宜睦”,[3]卷8:风俗这种聚族而居的居住方式,必然形成了聚居型聚落。而在社会动荡和自然灾害之后,乡民为求生存,往往背井离乡,从而使聚落逐步消亡,光绪年间的大旱致使山西不少地方的聚落出现凋敝现象,如平陆县“村宇为墟者尤多”。[4]卷上:村堡在恶劣的自然和社会环境下,导致在山西开始出现一些散居型的聚落。

所谓散居型聚落是指一两家或三五家散处各地的聚落,通常被称为“三家村”聚落,如清代岳阳知县赵时可曾感叹:“荒山夹残涧,设官犹七里。里里皆鹄形,三五破窑垒。凿土竟作家,茹草甘如旨”[5]卷16:艺文。散居型聚落所在地形较为破碎,耕地资源有限,人口的承载力有限,如在晋北保德州“初不知每村不过二、三家,多亦不过一、二十家,相距俱五七里,或一、二十里,号招不相及,声势不相倚,且岩居穴处,一望不见”[6]卷1:都里。又如在晋东南的太行山区,“大者仅百余家,小者或才数家而止,而且地室陶穴”[7]卷1:建置沿革。

总体来看,晋北、晋东南和晋西部山地、黄土丘陵地带,聚落多以小规模散居型聚落为主,而晋中、晋南和晋东南的河谷盆地以大规模聚居型聚落较多。

二 晋商聚落的形态

一般而言,山西乡村聚落的空间布局形态有四种,即散点型、条带型、团堡型和层叠型,概括来讲,涵盖“点”、“线”、“面”、“体”四种形式。

第一,散点型聚落。山西境内普遍存在大量的散点型聚落,这些聚落的形成除了受上述因素影响外,还有一个较为重要的原因即“生产方式”的影响。临县小塌则村就是因当地生产瓷器而产生的散居型聚落。历史上,该村以生产窑货著称,以大型的粗瓷缸、盆为主,产品销往陕西、河套等地区。当地居民就地取材,村子和散住窑洞以废弃的黑釉大缸做院墙,远处望去,蔚为壮观。

第二,条带型聚落。水资源分布是造成条带型聚落的首要因素,水资源的分布状况很大程度决定着聚落的发展和分布。山西地处黄土高原,水资源严重匮乏,乡村因靠近水源而沿河道伸展,或为避免洪水浸淹而沿等高线形成条带型布局,聚落多沿河流聚居形成条带型聚落。“蔀屋数十家,历落沿溪聚”[8]卷28:艺文。山区聚落则多沿溪涧分布,也可形成条带型聚落。在一些缺水地区,聚落往往也会沿着人工渠道分布两侧,“经营数载,渠道通畅,沿水各村,均受其益”[9]卷2:舆地·河渠堤堰。另外是受交通因素的影响。处于古驿道或交通枢纽处的聚落,则沿道路布局,形成条带型聚落。天井关村属泽州县晋庙铺镇,因村内有著名的天井关而得名。天井关是山西通往河南的必经道路之一,为太行山南端要冲,又名太行关,因关南有三眼自然形成的深泉而得名。村内的街巷也较为完整,两侧有多处较好的宅院。村内现存近1万平方米传统建筑,是典型的条带型聚落。天井关村东有文庙遗址,周边留存有羊肠坂、碗子城等古迹。

第三,团堡型聚落。团堡型聚落大多分布于地势平坦的平原地区,聚落内部道路为“丁”字、“十”字或“井”字形布局。山西境内现存众多格局完好的堡寨,尽管失去了原有聚落的功能,但作为乡村聚落的堡寨,其墙垣也直接塑造了乡村聚落的整体形状。张壁村位于绵山北麓、介休市南5公里处,村落形态为明堡暗道式,地上部分为古代军事设施(城堡)、宗教建筑、民居的组合。堡墙留有南北二门,中间是一条用红砂石砌成的街巷将村落分为两大部分。街东有三条东西向的小巷,从北到南分别是小靳巷、小东巷、大东巷,街西有四条东西向的小巷,从北而南分别是户家巷、王家巷、贾家巷和西场巷。堡内北门和南门各有一个庙宇建筑群。北门的城墙头上有三座庙,正中是真武庙,东侧是空王庙,西侧是三大士殿,南门处有可汗庙、关帝庙,由堡墙、街、坊、院组成。介休市张壁村、孝义县宋家庄、平遥县西堡等堡寨聚落和民居,就是典型的团堡型聚落的范例。

第四,层叠型聚落。层叠型聚落是以窑洞为主要形式,依山就势布局村落,这在黄土高原地区是一种因地制宜的构筑手段。这样的聚落,自远望去“短垣疏牖,高下数层”。[10]卷14:风俗通常形成两层或多层聚居型聚落,更有采用窑上建房的办法,形成“层穴屋上屋”的聚落景观。这种层层叠叠、立体交叉、起伏跌宕的聚落形态在山西非常普遍。[11]位于灵石县南关镇以西20公里的董家岭村深藏于黄土高原丘陵沟壑中,始建于明末清初,长期以来,当地乡民经多次增修扩建和修葺而成现有规模。整个村庄成扇形布局,依山就势,顺坡而上,阶梯式上下九层,层楼迭阁,错落有致,质朴雄浑。村庄以巷道为纽带,以文笔塔为轴线向心布置,明暗互通,立体交叠,巷道收放有序,曲折变化。这种可居、可匿、可防、可退的多功能、节能、节地的山地建筑形态,充分地体现了明清晋商传统聚落独特的选址和规划布局理念。

上述简要阐释了商帮聚落的四种典型空间形态特征。尽管商帮聚落分布于乡村、集市、城镇中,这个分类过程比较复杂,但只有进行类型研究,才能揭示晋商聚落的各种复杂的空间形态特征。将商帮聚落的空间形态分为散点型、条带型、团堡型和层叠型四种类型,虽然看起来有些机械,但仍然不失为解决复杂性问题的有效途径之一。

三 晋商聚落的选址

总结晋商聚落的营建理念和人文内涵,一言以蔽之即“实用理性”。是传统儒家文化的一种显著表征,关注现实利益,强调实用、实际和实在,主张“以理节情”的思维和行为模式,将自然之势纳入村落景观,又使人文之情寄于自然山水,将人伦秩序与宇宙系统的和谐作为最高理想。两者相辅相成,堪称绝妙。

从选址来看,晋商聚落可分为山地聚落和平原聚落。这些聚落是在地势比较平坦、有利耕作、接近水源、交通相对便利、自然条件比较优越的地方形成的,稳固的血缘关系,是聚落形成的基础。同时,由于家族聚居、人口繁衍而逐渐扩大。晋商聚落选址遵循如下原则:

第一,“择水而居”。择水而居是人类的自然属性使然,所以山西的乡村聚落往往靠近河流、湖泊。即便是在山区建设的乡村,也是在基岩裸露的山涧盆地附近进行建设,以便充分利用雨水或溪水。上庄村位于阳城县东,润城镇东北,上庄河汇聚阁沟及三皇沟两沟之水,由东而西穿村而过,经永宁闸进入中庄、下庄,汇入樊河,为季节性河流,俗称“庄河”。上庄村的核心是沿庄河的水街,是农耕文明背景下典型的滨水型聚落。

第二,“负阴抱阳”。历代乡民选择靠近山脉、“负阴抱阳”、“背山面水”的基址,在阳坡建设民居,前低后高,有利采光,朝向好,排水畅。这样的基址不仅使乡村聚落与自然环境的空间构图更加完善,而且有利于节约耕地,满足农耕经济的需要。山西许多山地聚落结合山势灵活布置,依山就势,因地制宜,高低叠置,参差错落。聚落通过视线通廊和周围的山脉、绿地连成一体,相互渗透,自然山势与人工建筑交相辉映,形成了符合当地自然地理环境特点的民居建筑特色,使聚落与自然环境融为了一体,成为理想居住环境。地处黄土丘陵地带的汾西师家沟村,就是结合山势,随山坡循势而建的典范。该村从低处进入,步步登高,直至山顶。从高处往下俯瞰,全部建筑呈现出一种起伏跌宕的层次美,给人一种无限风光尽收眼底的开阔感;从低处往高处仰视,整个村落气势恢宏、巍然屹立在山冈。这种随形就势的聚落形态,可以说全部是自然地理形势所赋予的。

第三,“方便耕作”。山西传统乡村聚落不仅与自然结合,创造了村落中自然环境之美,而且靠近农田,方便农业生产。临县西湾村位于碛口镇东北两公里处,因处于侯台镇西侧的山湾里,故而得名。西湾村背靠眼眼山,左邻湫水河,右接卧虎山,依山傍水,避风向阳,有效地利用较平坦的台塬地带留作农田。西湾村于明末清初,随碛口镇水陆码头一并崛起。远眺该村落,山形、水色、田畦、人家,自然完美地统一在一起,体现了人与自然的和谐共处,是传统人居环境的杰出典范。

第四,“有利防卫”。明末清初,社会动荡,特别是陕西农民军的数次侵扰,给山西乡民造成了极大恐慌。传统社会保障安全也是山西乡村聚落选址的重要因素,这样在一些易守难攻的地域,便成为聚落的理想基址。而在一些平原地带,无险可守,境内居民多修筑堡寨御敌。清中期,一个堡就是一个村,如乾隆《孝义县志》记载到:“南小堡,城东十八里,文峪河东平地九十一户”[12]村庄。明代所修的夏县牛家凹堡,光绪年间已成乡村聚落,人口稠密。据《夏县志》载:“今墙垣坚厚,居民稠密,仍旧名焉”[13]舆地志:里镇。位于灵石县城西南约 10 公里的夏门村,处于太行、吕梁两山对峙的汾河峡谷处。因其独特的地理位置,自古成为兵家必争之地。夏门村依山抱水,前有汾河,后有山脉,由下自上,拾级而修。古堡核心区自下而上一条巷道贯通,自旧街入堡处建有头堡门,沿石巷道至堡后的后堡门,前后两门一关,堡内自成一体。进头堡门往东,经二堡门,折三堡门便进入百尺楼中心区。夏门村最令人叹为观止的当属建于汾河之滨、悬崖峭壁之上的“百尺楼”。该楼面东倚西,紧临滔滔汾水,如刀劈斧凿般笔直通天,高40余米,为四层砖拱建筑,层层用木梯相通,一直到楼顶,具有较强的防卫性。

第五,“交通便利”。尽管在自给自足的农耕社会中,聚落的交通条件并非最主要的因素,但随着商品经济的发展,乡民逐步打破了“居不近市”的传统观念,于是在山西的古驿道或交通枢纽处,出现了规模较大的乡村聚落。拦车村属泽州县晋庙铺镇,因传说这里为“孔子回车”之处而得名。该村即是在古代著名的“星轺驿”基础上发展起来的传统乡村聚落。村内现存有十余处院落,建筑面积共约1.7万平方米。民居宅院四周均为两层建筑,院落的尺度较大,显得颇有气势。村中的主要街道就是古代的交通驿道,保存较为完整。

综上所述,晋商聚落的选址遵循择水而居、负阴抱阳、方便耕作、有利防卫和交通便利的原则,以解决社会、人生的实际问题为出发点和归宿,无不彰显中国传统文化的实用理性特点。

四 明清时期晋商聚落的地域化

考察晋商聚落的地域性分布情况,既要关注历时性问题,也要分析其共时性因素[14]。从历时性来看,在晋商聚落的发展历程中,形成了一条较为完备的发展序列,与华夏文明的发展历程相一致。分析其共时性,由于山西各地自然与人文环境呈地域性分化,使得不同地区的聚落空间形态带有独特的地域特色。地理聚落学认为聚落是一种文化景观,晋商聚落体现了附加在自然景观之上的人类活动形态,反映了山西地域文化特征,揭示了环境与文化的关系以及人类的各种行为系统。

通常我们将晋商聚落自北而南分为晋北、晋西、晋中、晋东南、晋南五大区域。其中,晋中、晋南、晋东南数量要多于晋西、晋北地区。晋北商帮聚落分布在明清两代大同府、朔平府、宁武府和太原府北部一部分地区。晋西商帮聚落主要分布在晋陕大峡谷东岸,即古代汾州府的大部分山区,包括今日的吕梁市大部和临汾市、忻州市的一部分地区。晋中商帮聚落分布在明代太原府的大部分地区和汾州府一部分地区及所辖直隶州。晋东南商帮聚落分布在明、清两代的潞安府、泽州府,即今日的长治市和晋城市。晋南商帮聚落分布在明、清两代的平阳府和蒲州府及所辖直隶州。这五个区域基本反映了晋商聚落空间形态的多样性,符合山西古代文化的发展规律,符合山西境内文化类型呈多样性分布的特征[15]。由于受自然环境和社会环境的影响,晋商聚落也随其所处的地域不同,呈现不同的空间结构形态,与三晋文化的发展历程相一致[16]。

概括来讲,晋商聚落的区域化分布,受到交通区位、地区手工业水平、经商意识三方面因素的影响。

第一,交通区位条件的影响。

山西省境东部是全国的政治中心北京和商业集聚之地天津,西部与陕商所在地隔黄河相望,北部则有万里长城,内地和塞外的商品需在长城沿线的交通要道进行交换,向南通过中原可达南方诸繁华之地,地理位置十分重要。以明清时的生产力水平以及当时的商贸流通的范围和方式,山西具有优越的区位优势。然而,山西地处内陆,为多山地区,只有局部区域有沟通商品流通的自然条件,汾河沿线的晋中、晋南地区,是长江流域和中原之地通往西北、蒙古、直隶北部等地的重要通道,且陆运与水运都需经过该地,凭借交通区位优势,晋中、晋南商帮在明清时期长期从事贩运业,经过长期的资金积累,才有了之后的崛起。明清时期,黄河、汾河以及沁河等河道仍然具备河运能力,这些流域的地区,商业比较发达。[17]如位于湫水河与黄河交汇处的碛口古镇,因其地处黄河古道沿岸,是西北一带经过晋中运送物资到达全国各地的货物集散地,被称为水旱码头,促进了商业的繁荣。

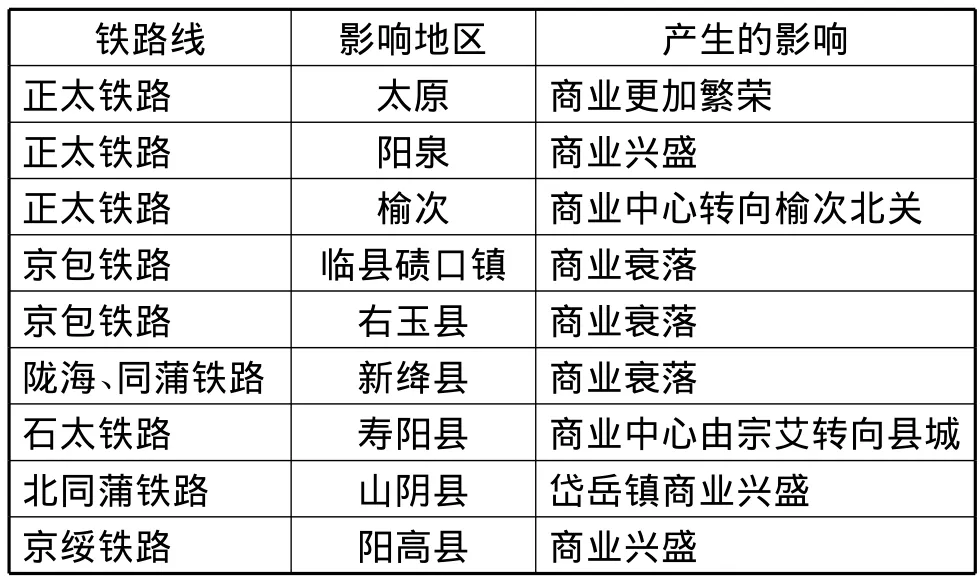

而在山西晋北,很多地区因处于蒙汉两个民族的交汇地,在明代时不仅有大量的军事重镇需要军需供给,边贸集市也很繁荣,是内陆通往蒙、俄的必经之地,因此尽管晋北地广人稀,却有一些诸如大同、右玉、左云这样的县市,商业开始发展起来。明代时,杀虎堡是晋商通往内蒙经商、山西内地百姓“口外”谋生的必经之地。清代时,杀虎堡店铺林立,有上千家商户,商业最为兴盛。随着交通方式的变化,晚清和民国年间铁路的修建,对很多地区的商业经济发展都有深远的影响,从而改变了晋商的地区分布区域(表 1)[18]。

表1 铁路交通对地域商业经济的影响

第二,手工业发展水平的影响。

历史上,山西地狭人稠,山多地少,土瘠石厚,但资源丰富,各种手工业和土特产加工业在明、清两代十分兴旺。

明代时山西的煤炭生产已比较发达,有不少山西商人经营煤炭。除了贩运于省内,北京是晋煤的主要销售地,故在北京有“烧不尽山西之煤”之说。清代时煤炭业又有发展,山西煤炭在陕西、河南、内蒙地区有了贩运活动[19]。

明代时,山西的铁矿产地有32州县,占当时全国246个铁矿产地的12.6%,居全国第一位。清代,山西铁矿数量发展至41个州县,成为中国北方地区的冶铁中心。特别是晋东南阳城、高平等地的冶铁、制铁业尤为发达。清代时潞安府、泽州府的长治、高平、凤台又成了山西冶铁、锻造业的中心。长治县的荫城镇至乾隆、嘉庆年间已成为铁货集散中心,铁货行销全国,每年交易额多达1 000万两。池盐位于今之运城市盐湖区,这里是我国悠久历史文明的发源地之一,考古发现有夏、商、周三代的城池和住房遗址,这与解州池盐的生产不无关系,解州池盐是明、清时国内三大盐池之一,明实行“开中制”,晋商以粮食换取盐引,既兴盛了一代商贾,也富足了晋南一方水土。

明代时,山西丝织业主要集中在上党地区。潞安府是当时全国著名的丝织业中心,所产潞绸,质地精美,可与苏杭的丝织业平分秋色。潞绸机户主要分布于长治、高平等地,明万历年间潞绸的生产达到高峰,共有织机13 000余张,年产潞绸在10万匹以上。榆次、太原的布业早在明代即由府掌印官组织专人教民纺织而发展起来。入清后,山西棉纺业以榆次布最为著名,主要销往西北各州县。其次还有曲沃的烟业生产,交城的皮张、皮革的生产,洪山镇的陶瓷等等。

这些手工业的发展,对山西境内及境外的商品流通活动起了极为重要的推动作用,同时也推动了山西各地区的地方经济的增长,为晋商聚落的建设打下了坚实的物质基础。

以高平良户村为例,历史上高平是著名的煤、铁、绸产地。明代时,朝廷对潞绸的需求很大,仅高平县就有织机5 000余台,所产丝绸均列为贡品。清代乾隆年间,高平岁贡大绸38匹,小绸114匹,并代凤台、阳城、陵川、沁水织绸,百姓负担很重。清末,高平所产的丝织品种类更为丰富,产品经云南、新疆远销国外[20]。古上党地区,世代以食用解盐为主,经过良户、交河、南关坪,通往沁水的千年古道,是前往河东的古运盐商道。良户村是高平西部规模较大的村庄,东来西往的贩盐商队,均以良户村作为主要的驻足地,商人在往返良户的过程中,带来了外来的文化,促进了文化的交融,造就了良户古村兼容并包、开放大气、多元复合的文化形态。

良户古村地下煤炭资源丰富,可以烧制砖瓦;地面多砂石,可用作建筑物的基础构件;西部山区生长着大量原始森林,可作为木结构建筑的大木用材。独特的自然地理环境,为良户古村的历代建设,提供了较好的资源条件。祖祖辈辈的良户村民,诗意地栖居在古上党大地上,千年古村创造着多元独特的文化,承载着中华民族五千年的文明。良户村负阴抱阳、四河汇水,资源条件较好,是一处产生于农耕文明背景下的、较为理想的人类聚居地。

第三,经商意识的影响。

明代以后,随着生产的发展,商品交易空前活跃,全国交通系统进一步发展,商品交换打破了地域限制,商业资本也冲破了自然经济形成的区域限制,使山西经商人群在明中叶后不断增加。山西北部地瘠民贫,南部和中部汾河沿岸,虽稍多沃土,但“地狭人满”,农田不足,迫使很多地区的人外出经商。

在贸易活动中获利的商人们,把手中大量的资金用于家乡的建设和商业店铺的扩建,其中以聚落的发展最为突出。省内很多现存的传统聚落,因村内一两户大商家的发展而带动了全村的建设和经济发展。如山西晋中一带,尽管没有优越的地方资源和工业的发展,但晋中商人通过经商,却使晋中成为山西境内最为富庶的地方。

五 结语

晋商聚落是中国古代建筑的重要组成部分,其独特的地域特征、营造经验、模式语言和文化内涵值得后人借鉴。

从社会变迁的角度综合分析晋商聚落,对全省不同地域背景下的聚落类型、特点、空间分布进行动态考察和比较研究,廓清其演进轨迹。从文化的角度,系统地研究晋商聚落,获取更多区域资源,提升区域品牌形象,拓宽晋商聚落理论研究和实践意义转化的视野。对于揭示晋商传统聚落的表面形态与其深层结构之间相互作用的规律,梳理聚落、建筑、人三者之间的关系,探究传统人居环境建设的规律与机制,完善“晋商学”研究的内容,具有非常重要的意义,也是三晋文化多样性的有力见证。

通过开展晋商聚落的系统研究,建构科学合理的保护与发展理论,将有利于在更大范围内保护我国珍贵的历史文化遗产,更有益于科学合理地开发和利用我国优秀的传统建筑文化资源。可以更有效地扼制在进行大规模的经济建设时,忽略对历史文脉的科学保护,一味地采取拆旧建新或仿古造作使大量的文化遗产面临自然和人为双重破坏的窘境。同时,对现代城乡规划设计、建筑形态设计、建筑装饰设计都有一定的启示和指导作用。处理好社会发展与文化遗产保护的关系,是全人类共同面临的、迫在眉睫的重大课题,也是建设美丽中国的必由之路。

[1]金其铭.农村聚落地理[M].北京:科学出版社,1988.

[2]乾隆临晋县志[M].中国地方志集成:第65册.南京:凤凰出版社,2005.

[3]乾隆潞安府志[M].中国地方志集成:第30册.南京:凤凰出版社,2005.

[4]光绪平陆县志[M].中国地方志集成:第64册.南京:凤凰出版社,2005.

[5]民国重修安泽县志[M].中国地方志集成:第43册.南京:凤凰出版社,2005.

[6]乾隆保德州志[M].中国地方志集成:第5册.南京:凤凰出版社,2005.

[7]乾隆沁州志[M].中国地方志集成:第39册.南京:凤凰出版社,2005.

[8]乾隆陵川县志[M].中国地方志集成:第42册.南京:凤凰出版社,2005.

[9]光绪交城县志[M].中国地方志集成:第25册.南京:凤凰出版社,2005.

[10]康熙隰州志[M].中国地方志集成:第33册.南京:凤凰出版社,2005.

[11]祁韵士.万里行程记[M].银川:宁夏人民出版社,1987.

[12]乾隆孝义县志[M].中国地方志集成:第25册.南京:凤凰出版社,2005.

[13]光绪夏县志[M].中国地方志集成:第65册.南京:凤凰出版社,2005.

[14]王金平.山西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:35-40.

[15]邹 衡.夏商周考古学论文集[M].北京:中国建筑工业出版社,1980:272.

[16]李夏廷.先秦游牧民族在中西文化交流中的作用[J].山西文物,2009(2).

[17]杨纯渊.山西历史经济地理述要[M].太原:山西人民出版社,1993:497-500.

[18]山西交通志编审委员会.山西交通志[M].太原:山西人民出版社,2011.

[19]黄鉴晖.明清山西商人研究[M].太原:山西经济出版社,2002:322-324.

[20]高平县志编纂委员会.高平县志[M].北京:中国地图出版社,1992:164.