论英美少数族裔诺奖得主的成长与创作视域

刘积源

(西北民族大学,甘肃·兰州 730030;南京大学,江苏·南京 210023)

一、概说

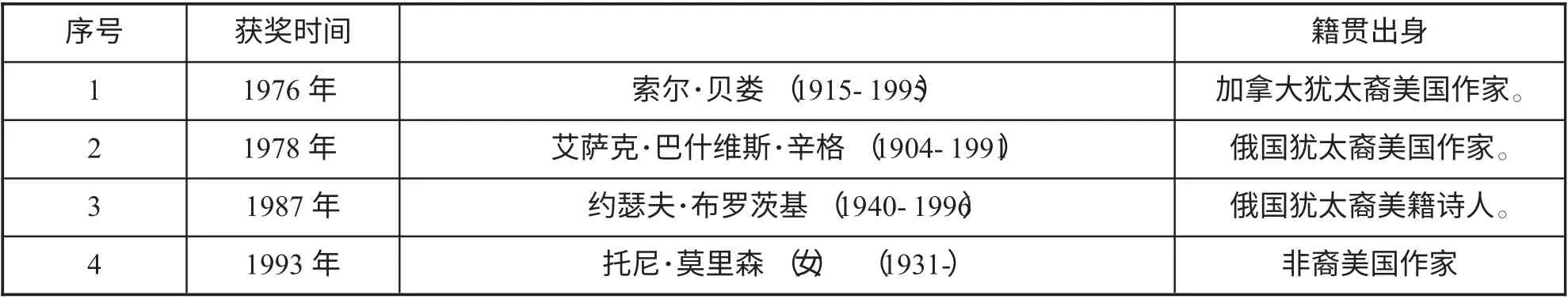

诺贝尔文学奖是瑞典科学家阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱中提及的五大奖励领域之一,其奖励对象是在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人。1901年诺贝尔文学奖首位获得者是法国诗人苏利·普吕多姆。在过去的一个世纪里,世界各国近百位作家获得诺贝尔文学奖。对这些作家来说,获得诺奖既是对其过去创作的肯定,又象征着其文学生涯的巅峰。就英美两国来看,在过去的百年时间内,共有21位作家获得诺奖。其中,少数族裔作家共有7位,英国3位,美国4位,接近总数的40%。少数族裔获奖者名单详见表1、表2。

表2 美国少数族裔诺贝尔文学奖获得者名单

从获奖时间上可以看出,英美两国的7位少数族裔诺奖获得者全部是近30年内得奖的。这个数据表明,近年来少数族裔作家的创作实力明显增强,他们不仅在创作内容、形式、主题、思想呈现等方面技高一筹,而且在关注人类共同面对的诸多问题方面也具有独特的优势。另一方面,少数族裔作家在作品中所反映的文学、文化现象、社会问题显然已经引起了诺奖委员会的高度重视。

二、杂色人生

在7位少数族裔获奖者中,共有5位出生在英美两国境外。在这7人中犹太作家有5位,印裔作家有1位,非裔作家各1位。显而易见,犹太作家具有绝对的优势。这也再次说明了犹太文学在当代欧美文学中的强势地位。从经济、社会地位来看,这些作家的家庭普遍处于社会的中下阶层。他们的父母亲大多为商人、工人、裁缝、摄影师等自由职业者。他们一方面要解决经济问题,另一方面还面临着到处奔波、不停迁徙的劳苦。或许父母亲的职业和经济上的不宽裕反倒为孩子们的成长提供了灵感,为他们提供了自由的思考空间。

除此之外,这些少数族裔作家的教育程度也都比较低。接受正规教育最少的是约瑟夫·布罗茨基。或许由于家庭的原因,他自幼对正规教育不感兴趣。15岁起就开始在工厂、锅炉房、实验室、医院打零工,也曾随勘探队去野外寻矿。他边工作,边如饥似渴地阅读俄罗斯文学宝库中的经典著作。与此同时,他还努力学习英语和波兰语,大量阅读了W.H.奥登、约翰·多恩的作品,并且翻译了波兰诗人切·米沃什的诗作。索尔·贝娄9岁时随父母迁居美国芝加哥,上完中学后进入芝加哥大学,两年后转入西北大学,获人类学与社会学学士学位。维·苏·奈保尔早年毕业于特立尼达的一所学校。之后赴英国牛津大学留学,最终获得学士学位,并于1954年开始了写作生涯。艾萨克·巴什维斯·辛格自幼就接受了严格的犹太教传统教育,之后又在华沙神学院就读一年。尽管他的教育大多与宗教神学相关,但这些教育却为他日后的创作奠定了基础。1948年,哈罗德·品特进入英国皇家戏剧艺术学院学习。由于“不喜欢学校的学习氛围以及对学院所开设的课程毫无兴趣,两个学期后他最终选择了辍学。”[1]托尼·莫里森自幼熟谙黑人文化,1949年进入华盛顿市专为黑人开设的霍华德大学,1953年获英美文学学士学位。之后,她前往康奈尔大学深造,并于1995年获得文学硕士学位。教育程度最高的是埃利亚斯·卡内蒂。他于1924至1929年在维也纳大学学习,最终获博士学位。

在这些少数族裔作家中,在英美两国之外接受中小学教育的有辛格、卡内蒂、布罗茨基、奈保尔。其中,辛格的大部分教育都是在华沙完成的。卡内蒂先后在苏黎世和法兰克福等地读小学和中学,1924年进维也纳大学攻读化学博士学位。布罗茨基则是在俄罗斯读到了小学八年级。奈保尔出生于西印度群岛的特立尼达岛,他也是在那里接受了中小学教育,之后才就读于牛津大学。尽管接受过正规大学教育的作家只有5位,但他们的攻读专业也并非都是英语文学。例如:贝娄的专业是人类学与社会学,辛格的专业是神学,卡内蒂的专业则是化学。只有莫里森和奈保尔的专业是英语文学。

由此可见,这些作家的教育程度普遍不高。在颠沛流离的生活中,他们的学业经常被中断。另一方面,这种特殊的生活经历、不同的专业背景恰好为他们日后的创作提供了极好的素材和自由想象的空间。

三、双重家园

透过这些作家的人生规迹,我们可以将其大致分为两类:一类作家从小就跟家人四处奔波、辗转于多个国家,因此具有丰富、广泛的视野。另一类作家虽然成长在宗主国,没有复杂的生活经历和坎坷的人生遭遇,但是他们的成长同样面临着某些共同或相似的困境或人生难题。对于那些在自己祖国出生、长大并接受部分或全部教育的作家而言,他们的民族与身份意识显然对其创作产生了巨大的影响。因为“任何一种民族文化认同的构建,都涉及到少数民族自身自我意识和文化身份的认同。”[2]

约瑟夫·布罗茨基出生并成长于苏联,先后从事过司炉、摄影师、海员、地质勘探工、验尸官助手等多种工作。他因长期没有稳定的工作而被安上了“社会寄生虫”的罪名。[3]1964年,布罗茨基被判处5年徒刑,流放西伯利亚。因此,特殊的经历使他自幼对生命的存在本质特别关注。此外,他的创作视野也极为宽泛,主要涉及疾病、衰老、死亡、时间、空间、孤独、别离等主题。在这7位少数族裔作家中,有5位犹太裔作家。但是他们都来自于不同地区,都深受不同环境与文化的影响。因此,他们的创作也有较大的差异。犹太小说家笔下的主人公经常面临着犹太身份与不同文化的对立和冲突问题。贝娄从小受到犹太文化的熏陶和滋养。同时,他也浸淫于美国文化,接受了严格的西式教育。在这两种文化的冲突和融会之下,贝娄具有了犹太人和美国人的双重身份。这使他对人类和人性有了更深的理解。他对“与本民族文化(犹太文化)有差异或冲突的文化现象、风俗、习惯等(美国文化)有充分正确的认识,并在此基础上以包容的态度予以接受和适应。”[4]索尔·贝娄笔下的人物大都继承了犹太传统,在与美国社会的冲突、对立中寻找着身份与价值的认同。

同样是犹太作家,辛格在人生经历和文学创作方面与贝娄既有相似之处,也有较大的差异。辛格自幼年起就耳濡目染了许多令人难以忍受的“画面”——“犹太人在火刑架上被烧死,教会学校的孩子们被拉向绞架,处女被强奸,婴儿被虐待,哥萨克上兵刺穿儿童的肚子,并把他们活埋,将一个女人的肚皮剖开,装一只猫进去,然后缝上……”[5]或许正是这些童年的惨痛记忆激发了辛格强烈的民族使命感,他想用自己的笔来拯救苦难中的犹太人民。因此,辛格在小说中展现了犹太人对民族身份与流亡历史、传统信仰、文化传统等方面的复杂态度,暗示了对传统价值的回归与肯定。这种回归并非对犹太教规、教条的简单固守,而是一种适度同化与犹太精神相互融合的理想。而贝娄则在其主要作品中分析、探索了犹太文化与美国文化的冲突与融合。他虽然也是一位犹太作家,但他既是犹太作家又是美国作家,他的作品是面向世界的,他关注的是全人类的精神追求。

后殖民理论关注政治差异、身份、主体性,这种关切自然得到了许多流散作家(大多是从相对较为落后的地区流入工业化国家或都市社会)的青睐。故土情结或意识是这些作家的永恒主题。奈保尔也不例外,他在作品中对印度、对英籍印度人在印度的言行进行了细致的描绘。他的作品大多数都以当代第三世界社会文明状况为背景,印度占了很大比重。读者通过他的作品可以发现,无论身在何处他在内心始终都有一种强烈的故土意识。虽然他的大部分生命都是在英国度过的,但他内在的那种故土意识却永远深深地扎下根来。他在创作过程中,通过英国文化与特立尼达--印度文化的冲突建立了一个新的身份。那种故土文化的传统在他童年的教育中就已经植入心底了。除了在作品中坚守本民族的文化传统之外,有的作家甚至始终坚持用本民族语言写作:最突出的有辛格与卡内蒂。辛格的创作不仅固守着最贴近犹太民族的语言形式——意第绪语,而且在创作中有其明确的内在一致性。[6]辛格用意第绪语创作是想保留犹太文化,从而引出对犹太文化诸多问题的深入思考。这种创作手段既有助于抒发作家在异域文化中的思乡情怀,又能为他提供独特的创作灵感。

四、多元文化的互动

由于英国曾是“日不落帝国”,英国作家的出身也都带有明显的帝国特征。[7]二战结束后,原有的殖民体系土崩瓦解,大英帝国逐渐解体。但是,英国的殖民地教育并未随着殖民主义的瓦解而告终。很多年轻人仍然梦想着有朝一日能去那里大展宏图。很多来自原殖民地的作家也纷纷入籍英国。在这批作家中,就包括奈保尔。奈保尔出生于加勒比海的一个小岛——特立尼达岛。从孩提时代起,他就梦想着去外面闯荡。18岁时,他离开了特立尼达,来到了牛津大学。然而,“特立尼达作为奈保尔的出生地,也是他解决文化身份困惑之谜与寻求身份道路上必须回望的根抵所在。”[8]特立尼达的确给了奈保尔无数的写作素材和创作灵感,使他的文字具有了奇特、强大的力量。尽管如此,他并不愿意重回到那个落后的故土,因为他觉得那个地方或许并不适合于他,并不能给予他什么。这种复杂、矛盾的情结在那些流散的少数族裔作家身上比较普遍。

同为诺贝尔奖得主的约瑟夫·鲁德亚德·吉卜林虽然不是少数族裔,但他在很多方面都与那些身居海外的少数族裔作家或流散作家有极大的相似之处。后殖民理论家萨义德曾说过,“吉卜林和康拉德对英国文学学者来说一直是个谜……不要把他们归入正宗的英国文学的轨道上来,不与狄更斯和哈代那样的同时代作家相提并论……”[9]或许萨义德的评论并不适用于大多数的少数族裔作家。事实上,这些作家不仅得到了英美主流社会的认可和接受,而且还顺应了主流文化。这样的作家还有托尼·莫里森和埃利亚斯·卡内蒂。他们的作品表面上没有强调主流文化的优越性,但是总体而言,他们仍然以各种方式含蓄地迎合了主流文化。他们都想通过文化认同来达到个人身份的认同。因为“只有通过个人文化身份的重新构建,才能确认自己真正的文化品格与文化精神。”[10]不过,有的作家也会通过文化诉求来表达强烈的政治主题。尽管有学者认为,“当事人的族裔身份与其政治介入之间并无必然的联系。”[11]但这仍然会使人把他们对政治的关注与其自身的族裔身份联系起来。品特的戏剧往往着力于表现社会强权、语言暴力等对个体造成的巨大压迫。从题材上来看,他热衷于展示矛盾双方为了争夺话语权和空间控制而发生的对立。此外,他还对社会的不公、权力的滥用和官员的腐败深恶痛绝。其80年代和90年代的剧作,笔触更多涉及政治领域。他对强权的批判和对弱者的怜悯体现了他的道德良知和人道情怀。在其创作中对政治领域有所涉及的还有布罗茨基和莫里森等。

五、结语

这些少数族裔作家的特殊身份、丰富的成长经历都为他们日后的创作提供了源源不断的素材和新颖、广阔的视域。他们身兼多种身份,受过多种文化的熏陶,这必然为其创造提供了丰富的土壤。他们以各具特色的笔触书写自己民族和故土家园,并从多元文化维度审视自己与周围世界的关系。他们以文学为载体,打破各民族或集团文化之间的隔阂,着力表现不同文化的优点与价值,宣扬多元文化共同发展。

近年来,诺奖频频颁给少数族裔作家。这个现象不仅限于英美两国的作家,从世界范围来看亦如此。例如,2000年华裔法国作家高行健获奖,2009年罗马尼亚裔德国作家赫塔·穆勒获奖。这在一定意义上反映出少数族裔作家在创作题材、创作手段和视域方面的独特优势,也反映了诺奖委员会在诺奖评选中的价值导向。同时也表明,人类正以更加包容的姿态面对不同民族和文化之间的关系。而且,随着时代的发展和人类交往程度的加深,不同文化间的理解亦会越来越深。相信今后还会有更多的“跨国”作家斩获诺奖,这种跨文化书写也将进一步得到丰富和发展。

[1]聂珍钊. 20世纪西方文学[M]. 北京: 北京师范大学出版社,2012:97- 98.

[2]何 辉,周晓琳. 少数民族文学与民族文化认同的构建[J]. 贵州民族研究,2013,(1):53- 56.

[3]陆伟红. 1987年诺贝尔文学奖获得者布罗茨基谈话录[J]. 译林,1988,(2):205.

[4]王 朓. 美国犹太作家索尔·贝娄的跨文化写作[J]. 哈尔滨工业大学学报(社科版),2011,(3):125- 128.

[5]汪介之,杨莉馨. 20世纪欧美文学评论选[M]. 北京: 北京大学出版社,2011:277.

[6]赵 琨. 犹太文化的方舟——辛格小说创作主题模式的文化意蕴[J]. 外国文学评论,1997,(2):67- 73.

[7]陆建德. 高悬的画布: 不带理论的旅行[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店,2011: 13.

[8]黄 晖,周 慧. 流散叙事与身份追寻: 奈保尔研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社,2010: 43.

[9]萨义德. 文化与帝国主义[M]. 李琨译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2003:187- 189.

[10]邵晓霞,傅 敏. 论文化身份认同类型学理论及其对民族团结教育课程的启示[J]. 贵州民族研究,2011,(1):130- 135.

[11]王建刚. 后理论时代与文学批评转型——巴赫金对话批评理论研究[M]. 北京: 北京大学出版社,2012: 211.