我对音乐挚爱一生

越声 涓涓

几十年来,提起沂蒙山,大家首先想到的是那首脍炙人口的《沂蒙山小调》,这首家喻户晓、广为传唱的歌曲六十多年来已经成为沂蒙山的代名词,如今,一首绚丽恢宏、气势磅礴的大型民族交响音画《沂蒙畅想曲》又传遍了大江南北,实现了将小调由民间向现代社会的转变,成为沂蒙山的另一个文化符号。而打造这一文化符号的就是作曲家李云涛,从《沂蒙山小调》到《沂蒙畅想曲》,李云涛穿越时空的流转和时代的变迁,用一串串律动的音符,诉说着世纪的回眸与音乐的畅想。

在山东艺术学院音乐学院副院长郝益军的热心引荐下,我有了与李云涛认识、交流的机会。

创作《沂蒙畅想曲》

打造沂蒙山新文化名片

李云涛是地地道道的山东人,1963年生于山东高密,1984年考入山东艺术学院音乐系作曲专业,1988年毕业留校执教至今,现为中国音乐家协会会员、高校音乐联盟副主席,山东省音乐家协会副主席,山东省音乐创作中心副主任,山东艺术学院音乐学院院长、教授、硕士生导师。

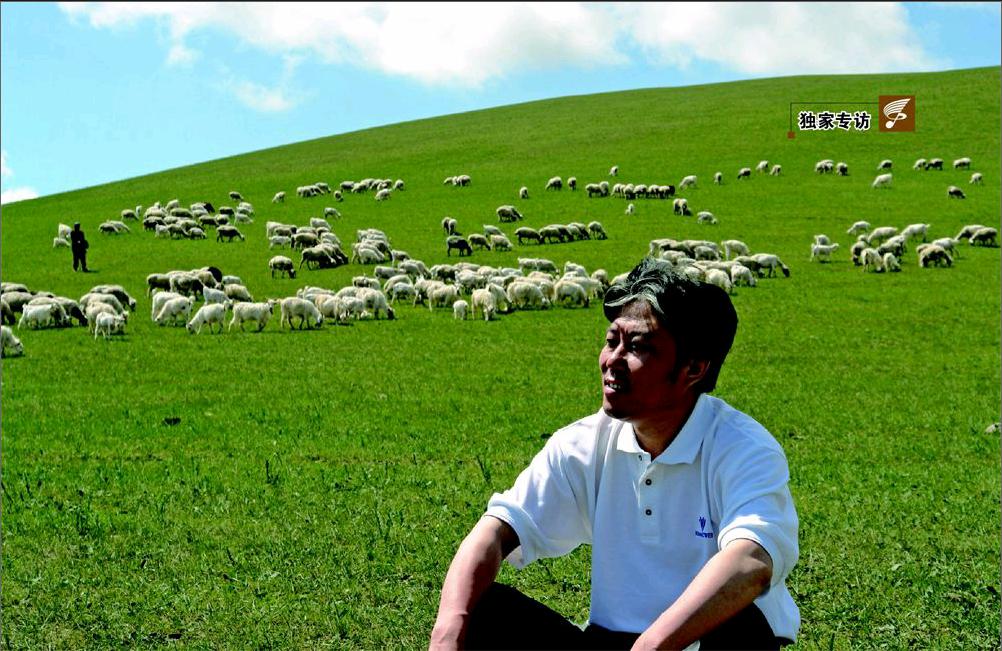

作为一个土生土长的山东人,李云涛对临沂有一种特殊的感情,无论从人文、历史还是自然方面,临沂都让他心潮澎湃,尤其是质朴善良的老区人民,更是给他留下了深刻的印象。

2004年,李云涛正式接受临沂市委市政府的邀请,开始大型民族交响音画的创作,他不仅对改编《沂蒙山小调》表现出极大的兴趣和热情,更将其作为自己的一份责任和义务严肃对待。为了创作好作品,李云涛曾多次赴临沂各县区采风,革命老区翻天覆地的变化让他震惊。在《沂蒙山小调》的发源地费县,李云涛第一次听到了原汁原味的《沂蒙山小调》,也看到了新时代老区人民的生活现状。在一次次

采风过程中,李云涛对蒙山沂水产生了特殊的感情,同时也为自己的创作找到了灵感。经过反复琢磨与体悟,李云涛决定将反映新时代老区人民的生活作为创作的切入点,把新时代新气象融入到原生态的曲调中。

《沂蒙畅想曲》以《沂蒙山小调》为素材,运用传统和现代技法相结合的作曲手段,展现出一幅恢宏大气的民族交响音画。全曲共分为四个部分:第一部分慢板,主题来自于《沂蒙山小调》,由高亢的竹笛和抒情的二胡奏出优美的旋律,表现沂蒙的秀丽风光和沂蒙人民善良淳朴的品格;第二部分小快板,主题取自临沂苍山县的民歌《歌唱大生产》,由板胡演奏,表现沂蒙人民乐观向上的心态;第三部分快板,展现沂蒙人民吃苦耐劳、开拓奋进的精神风貌;第四部分广板,乐队的全奏将乐曲推至最高潮,象征着沂蒙人民对美好未来的向往和憧憬。

李云涛在《沂蒙畅想曲》中融入了许多西方音乐作曲理念,比如第一部分高潮段落竹笛多调性的运用、第三部分赋格段的运用及第四部分打击乐和笙叠置音块式的运用等等,赋予了曲子更加丰富的内涵。虽然是以《沂蒙山小调》为主旋律,但《沂蒙畅想曲》已完全不同于前作,它的创作手法更成熟、艺术含量更高,更适合新时代的审美倾向。

经过无数次的努力和反复修改,大型民族交响音画《沂蒙畅想曲》从《沂蒙山小调》中脱胎换骨,以崭新的姿态迎来丰收的季节。2006年3月,《沂蒙畅想曲》在全国首届民族管弦乐作品征集比赛中荣获铜奖,实现了山东省交响乐作品在全国获奖零的突破。2008年,《沂蒙畅想曲》在首届“泰山文艺奖”评选中获得音乐类一等奖。《沂蒙畅想曲》的成功,对推动中国民族交响乐的发展具有深远的历史意义和现实意义。

如今,《沂蒙畅想曲》在众多场合被乐团演奏,它能在众多民族交响乐中脱颖而出,不仅是由于其精细巧妙的编配和恢宏磅礴的气势赢得了人们的赞赏,更是因为它具有鲜明的民族音乐特色。在繁杂喧嚣的现代社会,李云涛将《沂蒙畅想曲》根植于民族的沃土中,以意韵深广、表现力丰富的艺术境界,表现出民歌细腻情感的创新,使古老的民歌在新世纪获得光辉的重生。

创作歌剧《檀香刑》

得到莫言的认可与支持

2010年,李云涛读到莫言的长篇小说《檀香刑》,“开始只觉得既震撼又亲切,作为高密人,小说里的故事仿佛就发生在我身边,一切都是那么熟悉。读第二遍时,我有了一种莫名的冲动,我发现小说中蕴含着大量民间音乐、地方戏曲的信息和戏剧性的元素,信息量非常大,大起大落,大喜大悲,矛盾冲突强烈。”李云涛十分激动,根据自己从事专业的特点,他觉得自己有一种责任感和使命感要将它搬上舞台,于是毅然决定将这部小说改编成歌剧。

2011年大年初二,李云涛第一次见到了莫言,他向莫言透露了自己的想法,没想到当即便得到了莫言的认可。莫言鼓励他说:“我支持你,你改吧,不要有任何顾虑,放心地改!”

于是,李云涛开始了大胆的尝试。原先的基本定位是改成实验性的小型室内歌剧,但莫言认为这个题材用小剧场形式不足以展现一些大场面,建议改成大型歌剧的形式。“我后来也觉得用正剧的形式更能贴近生活、拉近和观众的距离,更能体现《檀香刑》的精神和内涵。”李云涛说,他按照莫言的建议进行了第二稿写作。李云涛的创作精神感染了莫言,莫言亲自提笔写成了歌剧大纲和部分重要唱段,还对一些情节的设计进行了修改和指导。

除了与莫言合作歌剧《檀香

刑》,李云涛还与著名词作家乔羽一起创作过《我们永远是孩子》。这首歌因歌词题材大气新颖、音乐旋律优美动听等特点,被山东省委宣传部、山东省音协和山东广播电视台少儿频道等部门选送至由中央电视台、中国音协主办的“2012年全国儿童歌曲大奖赛”,并获得了好名次。李云涛有感而发:“现在能真正为孩子写歌的作曲家不多了,这里面有诸多原因。我希望有更多的孩子甚至成人能够从这首歌中得到些启发,获得点教益,当然,我也将更加努力地为孩子们写出更多适合他们演唱的歌曲。”

学校急需音乐教师

阴差阳错走上艺术之路

翻开李云涛的履历,一连串的荣誉忠实见证和记录了他走过的路:2001年、2004年连续两届被山东省文联授予山东省“德艺双馨中青年艺术家”称号;2002年被山东省教育厅评为“山东省高校第五批中青年学术骨干”;2006年被山东省人民政府评为“山东省有突出贡献的中青年专家”;2007年被山东省高校工委评为“全省高校十大优秀教师”;2011年开始享受国务院政府特殊津贴;2012年被评为“山东省高校教学名师”, 同年被评为“山东省高校重点学科首席专家”。endprint

谈及如何获得今天的成绩,李云涛说是兴趣把他带进了音乐的大门,“从小学到初中,我一直是‘毛泽东思想文艺宣传队的骨干分子,演过表演唱、快板剧,在乐队里吹过笛子、拉过二胡,对音乐也算得上酷爱了,只是由于时代原因和条件所限,使我在高中阶段没有继续这方面的教育。”1977年秋,李云涛进入高密一中求学,在那个特殊的历史时期,整个社会一扫“文革”带来的压抑气氛,学校里处处洋溢着一种充满活力的气息,老师们的精神面貌焕然一新,学生们求知求智、奋发向上的劲头十足。虽然没有进行音乐方面的深造,但老师们高深的学识和诲人不倦的敬业精神令李云涛敬仰,这也成为他后来教书育人时学习的榜样。

1979年7月,李云涛完成高中学业,考入高密师范数化班。对于这些未来的中学老师,学校要求他们一专多能,当时的音、体、美已不是小三门的概念,学校对这些课程很重视。那段期间,对李云涛影响较大的是音乐老师官金欣和美术老师宋利华,正是因为他们,李云涛在正常的课堂学习之外,还积极参加了课外音乐小组和美术小组。由于当时学校急需一名音乐教师,李云涛便在毕业实习(化学)后,阴差阳错地留校当了名音乐老师。

1982年春,一次偶然的机会,李云涛又幸运地被单位派往山东师范大学艺术系,以“山东省首届中学音乐教师进修班”的名义进修学习了半年。在那里,他平生第一次见到了钢琴,第一次领略到大学教师的风范,较为系统地学习了音乐基础理论和基本技能,并为之后的自学打下了较为扎实的基础。

凭借对音乐的热爱和追求,1984年李云涛考入了山东艺术学院作曲专业,这成为他人生中一个重要的转折点。1988年5月,李云涛举办了山东艺术学院作曲专业历史上第一个个人作品音乐会,后毕业留校任教至今。大学毕业后,他创作的作品《奔向大海》和《荒原柳》,在1990年全国广播新歌评选中,以较高的艺术性和思想性得到了评委的认可,双双获得金奖,引起业内瞩目。从那以后,在逐步完善自身音乐创作风格的同时,李云涛持续创作了大量的作品,现共发表作品五百余部(首),代表作有交响幻想曲《聊斋》、民族管弦乐《阿美族舞曲》《沂蒙畅想曲》、歌曲《相依为命的祖国》《中华贺岁曲》《鸟归林》等,其中在全国及省内各项创作比赛中获奖的作品就有五十余首。2006年5月,中国音乐家音像出版社出版了“五十位中国当代作曲家作品经典系列”李云涛个人作品专辑。

回顾之前所付出的努力与取得的成绩,李云涛感慨地说:“艺术之路没有终点,音乐将是我一生的事业!”endprint