怀念老家(二题)

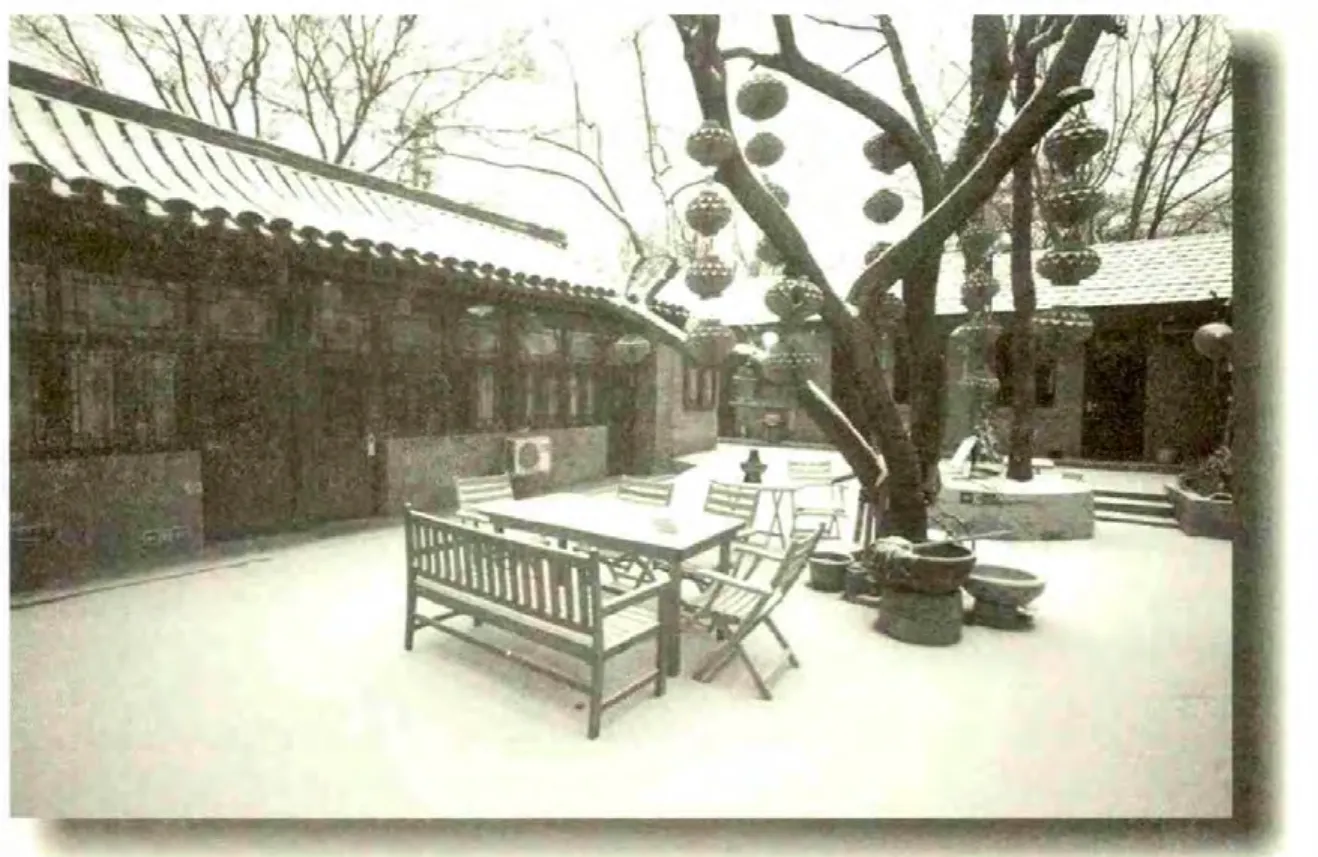

老家的四合院

每次回到家乡,我总要去看看老家的四合院。这里,有我最美好的回忆。

一座20世纪六、七十年代农村常见的四合院,住着十多户人家,一道门就是一家人。

挤是挤一点,那气氛,那人情,像一壶浓浓的陈年老酒。

清晨,各家的房门相继打开。姑娘打着哈欠走出来,坐在门槛上梳头;嫂子抱着刚从梦中醒来的娃儿,坐在门槛上提屎、提尿,为主人守了一夜大门的狗,伸长脖子,吐着舌头,摇着尾巴,候在一旁;各门户里当家理事的汉子,蹲在各自的门口,手里裹着烟叶,嘴上叨着烟杆,脑子里盘算着一天的活汁。

一道门,就是一道风景。

下地干活,用不着“铁将军”把门,家有老人的,都在各自的屋门口、阶沿上,带孙孙或干些杂活,自然有个照应。即或是哪家的大门洞开,外人也不会擅自进入,这是多年来形成的“院规”。

一旦收工回来,院子里就十分热闹。到了吃午饭的时候,男人们端着一海碗饭食,面上堆着菜,或坐在自家的门槛上,或蹲在院坝里,不是讲些庄稼地里的事,就是发布自己赶场或走亲访友的所见所闻。

农闲,是四合院里最热闹的日子。阶沿上,院坝里,女人们聚在一起,做针线的、干杂活的,逗着孩子玩的,手里忙着,嘴里说着,东家长,西家短,说得来眉飞色舞,听起来有盐有味。在一旁修补或整理农具家什的男人们,也自觉或不自觉地要添言搭语,不时还会响起一串脆生生的哈哈。

十多户人挤在一起,有时也不免要发生一点小磨擦。张家的鸡,啄了李家园子里的菜;王家的猪,跑进赵家屋里拱翻了泡菜坛;周家的娃欺侮了何家的崽……一旦发生口角,引起了“战火”,自然有人出来调解。风波很快平息,过不了几天又和好如初。

无论哪家杀了猪,自然要把煮熟了的猪杂用大碗盛着,一家一家地送,哪怕只有碗面上盖着几片肉,下面全是瓜瓜小菜,也是乡亲邻里的一片心意。要是哪家磨了豆腐,推了凉粉,都要挨家挨户送上两块,这是四合院里的传统。

谁要是患了头痛脑热什么的,全院子都牵动了。有药的拿药,有方的献方,要是病情严重,便有人帮着请医生;若要上街医治,就有人备好了滑杆,真是一家有事,大家相帮,这是四合院里的美德。

哪家的后生不走正路,哪家的儿媳不孝顺公婆,自有那德高望重的长者出来说话;哪家的夫妻不和,父子有矛盾,母女在闹气,自有那热心肠的人出来劝解说和。这是四合院里多年来形成的风尚。

联产承包责任制刚刚实行那些年,每到农忙时节,割麦插秧,秋收秋种,你帮我,我帮你,干活不讲苦累,吃饭不讲干稀,劳力不分强弱,直到种光收净。这就是我老家的四合院。

老家的四合院,是一个和谐的大家庭。

不管哪家的孩子,不分家庭贫富,不分地位高下,读书结伴上学,放学结伴回家,大的照顾小的,假期天一起玩耍。若有外面的孩子敢来惹事,自然是团结对“敌”。若有哪家的孩子因父母事忙没有回家,自然有邻居帮忙照看。该吃饭时,拿碗舀饭,该睡觉时让铺安床。“人之儿女,己之儿女”,是四合院里人们常挂在嘴皮的一句话。

随着改革开放的深入,四合院里的人不仅解决了温饱,而且思谋着改变居住条件。

好些年没回家,昔日热闹的四合院已是人去屋空。

四合院外的公路两边,一座座小楼,拔地而起,一家赛过一家。不仅装了卷帘门,且家家户户养了狗。青壮年外出务工,孩子们读书上学,唯有老人留守空巢,张王李赵,少有来往。小楼之间,虽无高墙,然而邻里之间筑起了一道道难以跨越的心墙。

尽管老家的四合院已闲置二、三十年了,且破朽不堪,但至今没有撤掉的意思。也许,当年四合院的乡亲还十分留恋当年那种生活,或许,想把四合院留下来作为历史的见证。

我每次回到家乡,一定要去看看老家的四合院,追寻美好的记忆,品尝浓浓的乡情。

老家的水井

儿时,老家门前有条石板路,石板路侧有口井。水很清凉,那甜丝丝的味道至今还记得。

一年四季,泉水漫过井口,过往行人,若遇口渴来到井边,只需一弯腰便可掬起一捧泉水畅饮。

父辈们担水时,走至井台,扯开八字脚,往下一蹲,扁担不离肩就可以用手将盛满清泉的水桶提上井盘,八字脚一收,用力往上一挣,甩开步子,闪悠闪悠地将水担回家倒入水缸,那潇洒的姿势,至今难忘。

当我进入青年时代,石板路已扩成了大公路,车来人往,好一派繁荣。

可是,井里的泉水似乎比那些年少了,离井盘一人多深才能打着水。担水时,需用一根几米多长的竹竿,将桶拴在竹竿的一端送入井中,岔开双脚,稳稳实实地站在井盘上,弯腰弓背地用两只手紧紧握着竹竿将沉甸甸的水桶一下一下往上提。不知怎么的,担水这活儿,到了我们这一代就不那么轻松了。

为了方便过路行人饮水,还在竹竿的一端砍了个口子,饮水人将竹竿往井里一插,只听“咕嘟咕嘟”的响声伴随着一串串气泡从井里传了出来。直到声音和气泡没了,再将竹竿提上来,横在嘴上,饮水时像在吹奏一根长长的竹笛。

当我人到中年,每逢节日和休假,回到家里自然要去担水。

然而,担水已成了一件十分艰难的粗重活路,要用一根很长很长的竹竿才能把水提上来,没有了父辈们担水时的那份潇洒。而且,这泉水除了浓浓的泥腥味,更没有了原来的那份清甜。

如今,我已年愈古稀。前不久,回老家看望乡亲,只见一座座新楼分布在公路两旁,显示着主人的富有。更令人惊奇的是,家家户户都安装了自来水龙头。

我去到原来的老井旁边。已没了当年提水用的竹竿,井旁修起了高高的水塔。一位乡亲告诉我,这口井又往下掏了几米深,只好用水泵往上抽,有时还供不上十几户人食用。说到这里,这位老乡亲发出一声叹息:“嗨,那二年是人穷水不穷,如今人富了,水却穷了!”