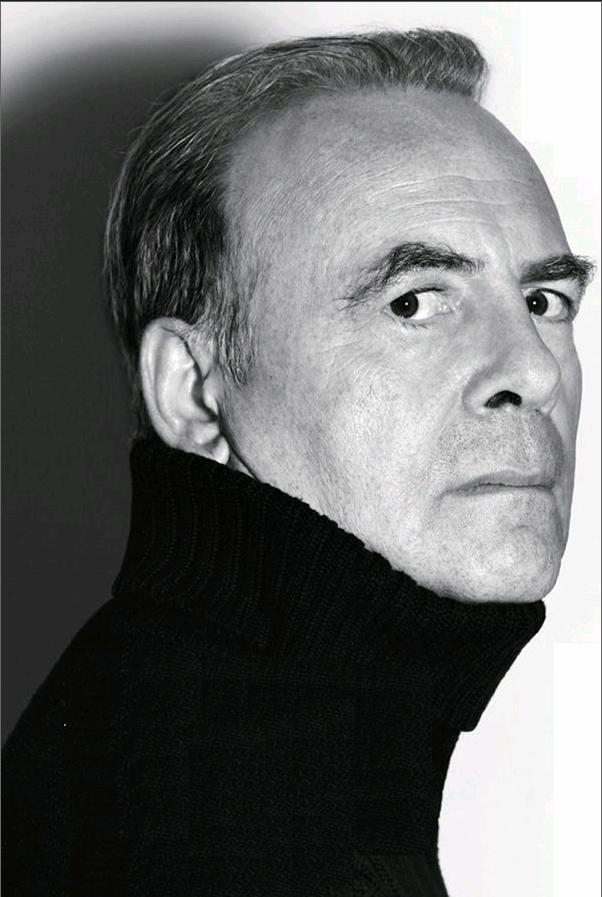

莫迪亚诺:青春记忆的挖坟人

云也退

一座世界级城市,若没有一位大作家作名片,总缺点什么。乔伊斯就是都柏林的名片,昆德拉和克里玛的笔下离不开布拉格,想了解芝加哥风貌,得去读索尔·贝娄,伦敦拥有伊凡·麦克尤恩,彼得堡就更不用说了。

2006年,诺贝尔文学奖发给了奥尔罕·帕慕克,伊斯坦布尔最著名的公民。而2014年得奖的帕特里克·莫迪亚诺,无疑是巴黎之子。

巴黎老宅男

说来有趣。诺贝尔文学奖最青睐法国作家,到现在共有13位法国人得奖,但这些人,没有一个是以写巴黎见长的。

莫迪亚诺被批评家归入“新寓言派”,同属此派的勒克雷齐奥于2008年获诺奖,他由实验小说起家,出走世界各地,打磨出一套极具童话色彩的空灵风格,笔下能见到各种神奇风物;与他相反,莫迪亚诺却是个宅男,宅在巴黎,几乎只写巴黎。

随便翻开他的一本小说,巴黎风物俯拾皆是。仿佛写着写着,他就把自己当成了一名导游,把自己头脑中的名字,无论是街名、区名还是咖啡馆名,纷纷和盘托出,而串联起这些名字的则是主人公的行动,漫步式的,驾车而行的,而且,他的小说里还多次写到骑马和赛马,一种连接着昔日巴黎与今日巴黎的富人爱好。

莫迪亚诺生于巴黎的布洛涅-比扬古地区,他历部作品里写过的巴黎地名,粗略统计一下,至少有300个,有时候,两个段落里就会出现十几条大街的名字。无怪乎莫迪亚诺的名声仅限于法国国内,巴黎土著永远会在那些熟悉的地名前激动一下。

“二十岁综合征”

此外,他的读者主要是年轻人,确切地说,是心理上年轻的人。莫迪亚诺是个有“二十岁综合征”的作家,就我所见,他的大部分小说里,都有二十岁的年轻人。

《往事如烟》是最好的例子,它写一个年约40的作家,20年前离开巴黎,20年后回来,去寻找自己20岁时认识的那些人和到过的地方:那时的他,认识一个年约40、名叫卡门的名媛,他和围着卡门转的一群男人争风吃醋,有一次,他发现了卡门的许多老相片,在其中挑出一张卡门20岁时的留影,收藏了起来……

这类故事,读多了肯定会眩晕,即使得了诺奖,我们也不必讳言莫迪亚诺写作题材上的单调。所有晕眩的根源在于记忆,一个停留的动作,一瞥,一瞅,一举一动,都会扯出绵长的记忆来,无怪乎他得了一个“现代普鲁斯特”的雅号。

可是,他远远没有普鲁斯特那么渊雅,他只是特别强调“想起”的一刻:我想起了多年前我在这里见过一个人,那时的我是什么样,对方又是什么样,环境是怎样的,在那个环境里,我们聊到了些什么,那时的我,又想起了更早之前的一件什么事情……回忆就这样一层勾出一层,永无止息。

莫迪亚诺的小说里,充斥着咖啡馆、老照片、报纸等等启人记忆之门的东西,一张熟悉的面孔,一个熟悉的名字,动不动就闯入人物的视线。咖啡馆没有围墙,老照片没有边界,看着看着,时态就紊乱了,现在与过去、现实中人与头脑里的人混合了起来。

莫迪亚诺写很长的人物对话,但没有什么句子会深入人心,因为那些人仅仅是在闲聊,在一种朦胧的气息之中,而目睹对话、记录对话的人,也是心不在焉的旁观者,既不介入,又不随意评论。

最典型的莫氏对话是这样的:“我见过您。”“我好像也见过您。”“我对您有印象。”“是吗,什么时候?”“20年前……您还记得某某先生吗?”“哦,20年前……”

诺奖颁奖辞说,莫迪亚诺“唤起了对最不可捉摸的人类命运的记忆,捕捉到了二战中法国被占领期间普通人的生活”,自然不错,“人类命运”不可捉摸,而对它的“记忆”本身更不可捉摸,莫迪亚诺的力量,或者说他的单调,就在于他笔下的人物总是明知其不可捉摸而努力捉摸。

他的大部分小说中都有一条寻觅甚至侦破的主线,可这根线永远是越往深走分岔越多,渐渐歧路亡羊了,用一句大家都懂的话说,叫“走得太远,不知道为什么出发”。

挖坟人

莫氏的书在法国以外卖得都不好,在中国,恐怕对他的兴趣也不会保持太久。莫迪亚诺让巴黎之外的人困惑:那么多地名,那么多无意义的聊天,在街道上一圈圈地闲逛,像一个挖坟人,不停地四处骚扰沉睡的记忆,追踪一个早已不知所踪的青春的影子。

1985年发表的《往事如烟》远不如1969年的《夜巡》“好看”,因为越是往后,莫迪亚诺的人物就越是缺少奋斗的目标和方向,只剩了回忆,为回忆而回忆。

记忆就像是一面鼓,在鼓皮上重重一击,各种各样的往日点滴就掉了出来。

记忆掉了出来,而鼓响无人应。莫迪亚诺总是让他的主人公们在夜里出没,探入到无底的时空深渊。

不管从哪个角度来看,他的小说都是“轻”的,讲究一种巴黎情调,还很有点小资。巴黎多了一张国际文化名片,但莫迪亚诺的小说就真能跨出国界立足?我表示怀疑。endprint