再论鄂西地区见天坝生物礁白云岩的成因

陶艳忠 蒋裕强 强子同 范嘉松 朱 讯 王珏博

1.西南石油大学地球科学与技术学院 2.西南石油大学天然气地质四川省重点实验室 3.中国科学院地质与地球物理研究所

1 地质简况

川东—鄂西地区(含重庆)上二叠统长兴组发育一套浅海台地相碳酸盐沉积体系。通常台地和盆地过渡区台地边缘礁发育,见天坝长兴组生物礁就处于台地与鄂西海槽的过渡带上[1](图1)。

图1 见天坝长兴组生物礁地理位置图

自20世纪80年代在湖北省利川市见天坝发现上二叠统长兴组生物礁以来,许多研究者对此礁的生物学[2-4]和沉积学特征[5-6]进行过不同程度的研究。其后不久,又在川东地区长兴组找到生物礁和礁型气田,其中气主要产于礁白云石化的白云岩中(如忠县石宝寨1号井)[7]。

见天坝生物礁主要的造礁生物是海绵、水螅和藻(古石孔藻);附礁生物丰富,有苔藓、珊瑚、棘皮等。礁白云石化主要发育在礁核和礁翼的棘屑、介屑滩中。对川东—鄂西地区二叠系生物礁白云石化的认识还存在争议,有潮坪模式、海水(咸水)—淡水混合模式以及埋藏白云石化模式[8-11]。

鉴于此,笔者对见天坝生物礁白云岩的岩石学和地球化学特征进行了研究,认为见天坝礁白云石化作用是在埋藏条件下发生的,具有埋藏白云岩的特征。然而鞍状白云石的存在及其均一化温度(Th)测试结果却表明,白云石化流体交代礁灰岩时,存在异常高的地热增温率,这种异常可能受深盆地沉积低温热液作用的影响。

2 白云岩的岩石学特征

见天坝生物礁白云岩通常出现在礁的核部,有时也出现在礁翼部的生物碎屑滩或海百合丘中。白云石为他形—半自形,泥粉晶—细晶。礁核比较细,礁翼比较粗。仅从白云石晶体的自形程度和晶体的大小是难以确定白云岩成因的,然而在白云岩与石灰岩的过渡带上却留下礁白云岩成因的重要线索。

图2为礁翼部的白云石化生物礁灰岩,有缝合线和沿缝合线附近分布的分散白云石。不难看出,白云石沿缝合线分布,白云石可以覆盖在缝合线上,这就表明白云石化作用发生在缝合作用过程中或缝合作用之后,似乎缝合线可以作为白云石化流体的通道。

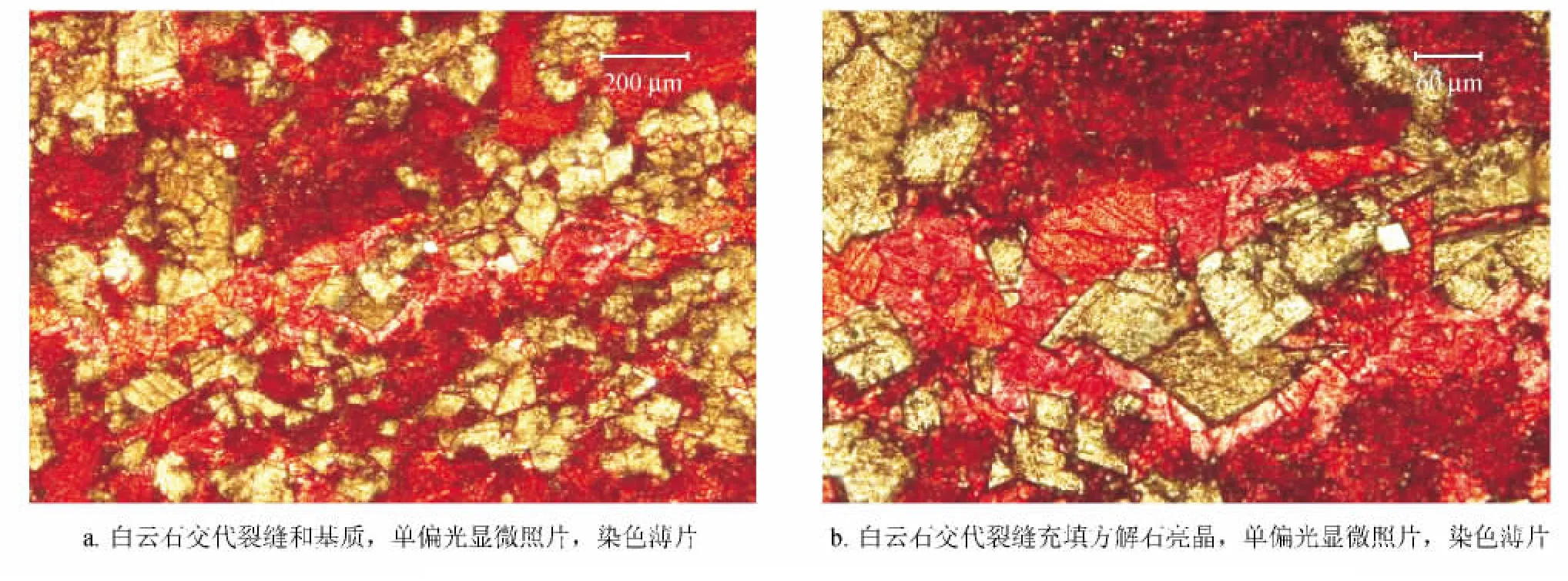

白云石化不仅与缝合线关系密切,而且在礁白云岩中还可见白云石交代构造裂缝和充填裂缝的亮晶方解石。图3为染色薄片显微照片,可清楚地看出有构造裂缝和裂缝充填的亮晶方解石,白云石覆盖在构造裂缝上,也覆盖在裂缝充填的亮晶方解石上。白云石对裂缝和裂缝充填亮晶方解石的交代现象十分明显。

图2 白云石沿缝合线分布图

图3 白云石化交代裂缝和裂缝充填方解石图

缝合线是埋藏环境成岩作用的鉴定标志[12-13],构造裂缝是埋藏后构造作用的标志。上述岩石学资料显示出礁白云石化是在埋藏状态下发生的。

白云岩形成后,在深埋藏条件下,还有微弱的去白云石化作用。从图4中不难看出,白云石具有港湾形弯曲和被铁方解石交代残留的特征。去白云石化或方解石化的交代物为铁方解石,显示蓝色或浅蓝色(混合液铁氰化钾+茜素红-S染色),晶体为细粒状集合体(图4)。这与白云石化时交代裂缝方解石颜色(红色)和结构(粗晶质)是不一样的。白云石的方解石化显然是在深埋藏条件下与流体成分变化有关,即还原条件下pH值变化(偏酸性),流体富含Fe离子有关。

3 白云岩的地球化学特征

3.1 微量元素Sr和Na成分

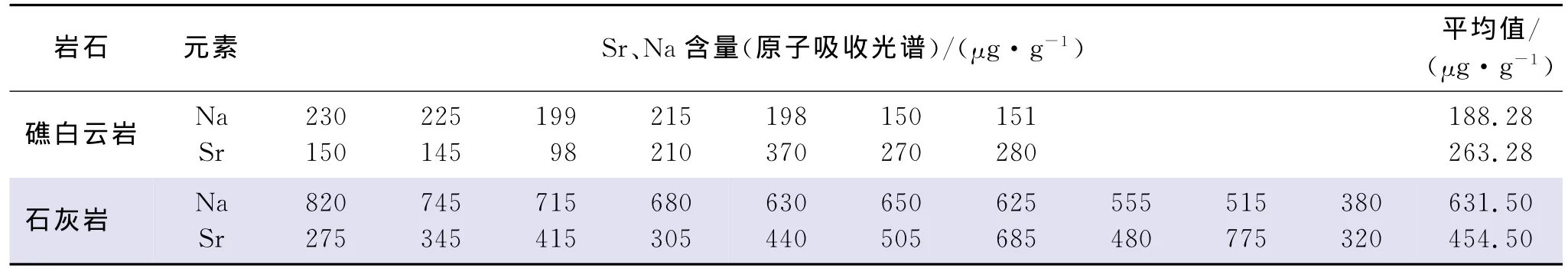

礁白云岩和白云石化母岩——石灰岩的Sr和Na的分析资料如表1所示。可以看出:礁白云岩的Sr和Na含量分别为98~370μg/g和150~230μg/g;平均值分别为263.28μg/g和188.28μg/g。白云石化母岩——石灰岩的Sr和Na含量分别为275~480μg/g和380~745 μg/g;平均值分别为454.50μg/g和631.50μg/g。

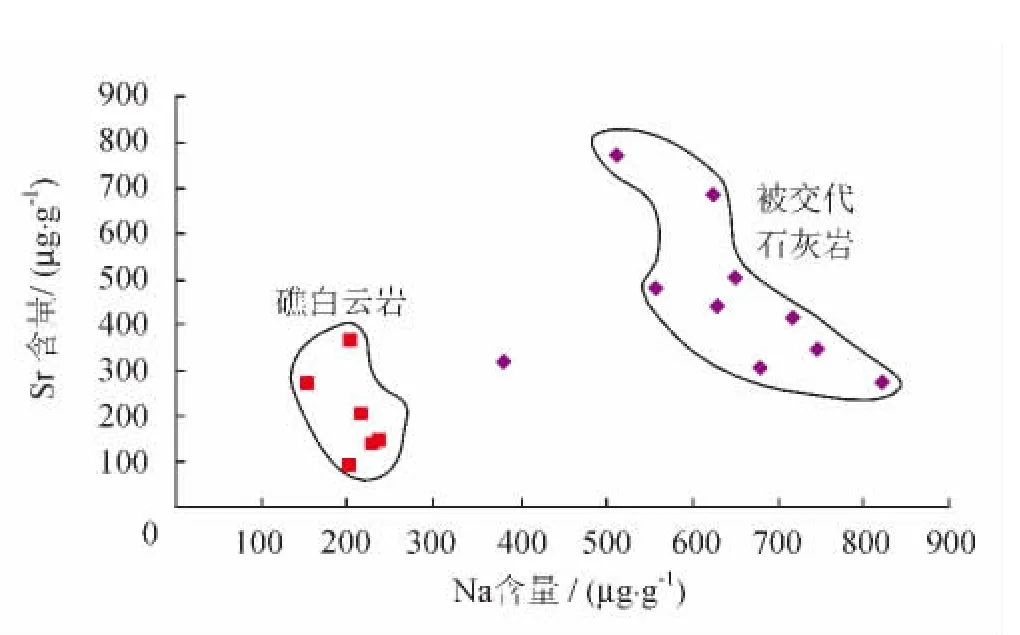

从礁白云岩、石灰岩的Sr和Na关系图上(图5)不难看出,白云岩比被交代母质石灰岩具有较偏低的Sr和Na值,这种现象是怎么发生的呢?

自然界中碳酸盐矿物的种类繁多,但是在现代碳酸盐沉积物和碳酸盐岩中,碳酸盐矿物是有限的,即镁方解石、方解石、文石和白云石,这些矿物差不多都没有理想的成分。严格地讲,它们或多或少都混进一些微量元素,例如含Mg方解石、含Sr文石以及含铁白云石等。这些微量元素取代方解石、文石和白云石的主要元素Ca或Mg,能否取代或取代的程度与该元素的地球化学性质、溶液的离子浓度、温度、压力以及pH 值和氧化还原电位(Eh)值有关[14-15]。沉积环境中碳酸盐沉积物在近地表环境下,方解石含有相应的微量元素。但从近地表环境转入埋藏环境后,温度、压力、pH值和Eh值,溶液(流体)中离子浓度等因素会发生变化,所以成岩矿物(胶结物和交代物)的微量元素也会发生变化。

图4 白云岩的方解石化图(去白云石化)

表1 礁白云岩、石灰岩的Sr和Na分析资料表

图5 礁白云岩、被交代石灰岩的Sr和Na关系图

Sr和Na元素,从地球化学性质上讲,均是一种活动性强的离子,在浅海碳酸盐沉积物进行沉积作用时,Sr和Na以取代主要元素Ca的方式进入到方解石和文石的晶格中,礁灰岩可含有一定量的Sr和Na。在埋藏条件下,当礁灰岩发生白云石化作用时,由于Sr和Na元素具有极强活动性的地球化学特征,有一部分的Sr和Na要流失到交代的溶液中。因此,发生交代作用后的白云岩相对于被交代的石灰岩,其Sr和Na含量较低,从图5中不难看出这种关系。

图6 礁白云岩、被交代石灰岩的Mn和Fe的关系图

3.2 微量元素Mn和Fe成分

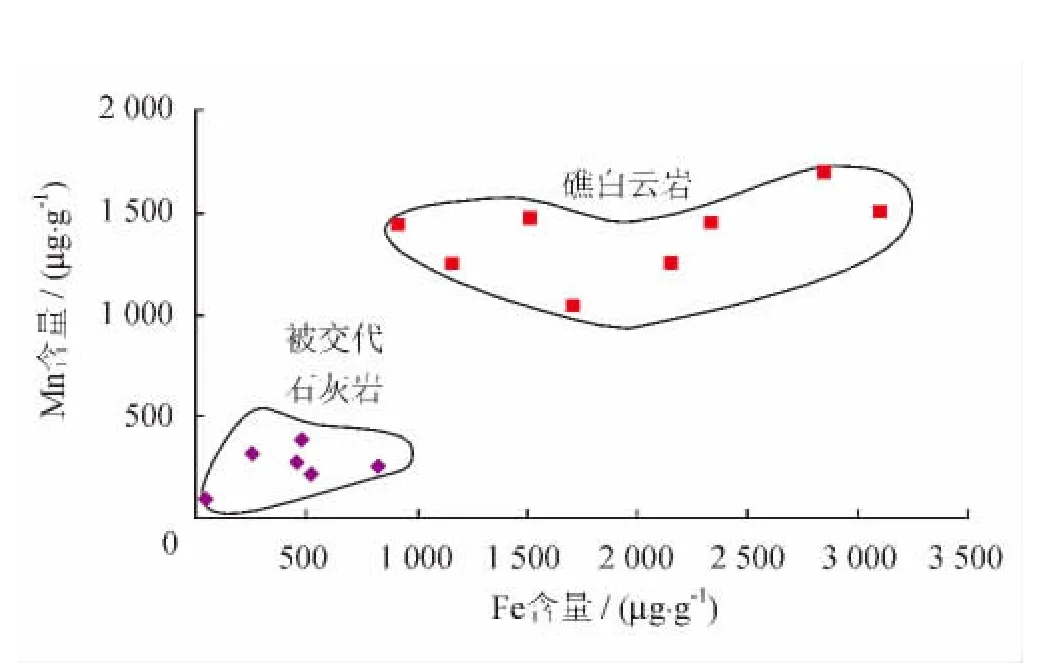

礁白云岩、白云石化母岩——石灰岩的Mn和Fe的分析资料见表2。白云石化母岩—石灰岩的Mn和Fe含量分别为85~390μg/g和50~815μg/g;平均值分别为248.57和447.42μg/g。白云岩的 Mn和Fe含量分别为1 050~1 702μg/g和915~3 101μg/g,平均值分别为1 348.28μg/g和1 398.57μg/g。

表2 礁白云岩、石灰岩的Mn和Fe分析资料表

从图6不难看出,礁白云岩比白云石化作用的母岩——石灰岩含有相对高的 Mn和Fe。要正确解释这种现象,正如上面讨论微量元素Sr和Na一样,还必须要从微量元素Mn和Fe的地球化学性质和外部条件,即白云石化作用的流体性质、温度、压力变化等因素去讨论和回答这个问题。从Mn和Fe的地球化学性质上讲,Mn和Fe是一种变价元素,在近地表条件下浅水碳酸盐沉积物沉积时,沉积环境处于一个氧化作用环境,海水中的Mn和Fe离子通常是以高价状态出现,高价Mn和Fe离子不能够取代方解石中Ca2+,这就会造成石灰岩的方解石中含有较低的Mn和Fe。然而,在埋藏状态下,当石灰岩被白云石化流体交代时,交代环境处于还原状态下,温度相对近地表环境要高(大于60℃),压力要大(大于1个大气压)。Mn和Fe处于二价状态,有利于进入到白云石的晶体格架中。这样,礁白云岩就会具有比被交代石灰岩更高的Mn和Fe含量。事实上白云岩比被交代石灰岩具有更高的Mn和Fe已成为埋藏条件白云石化作用和埋藏白云岩的一个重要标志[16]。

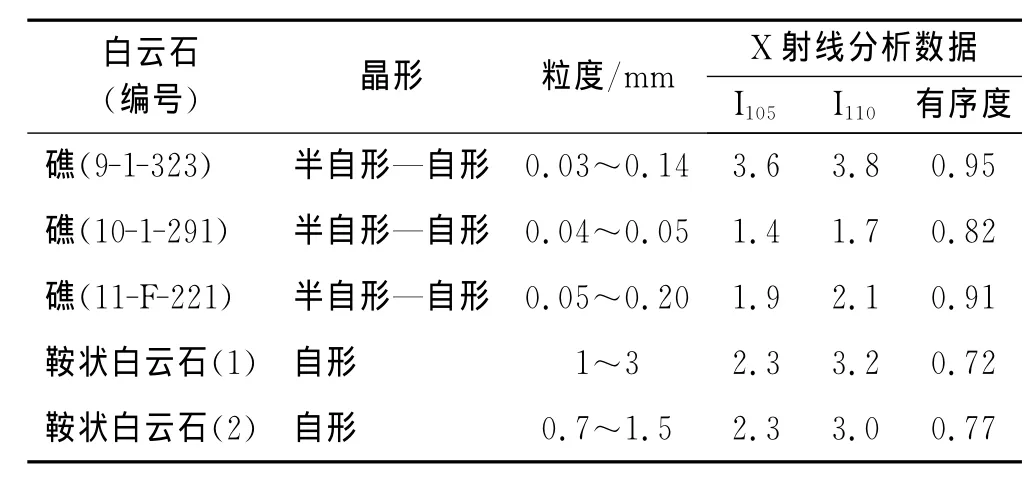

3.3 礁白云岩的碳氧稳定同位素

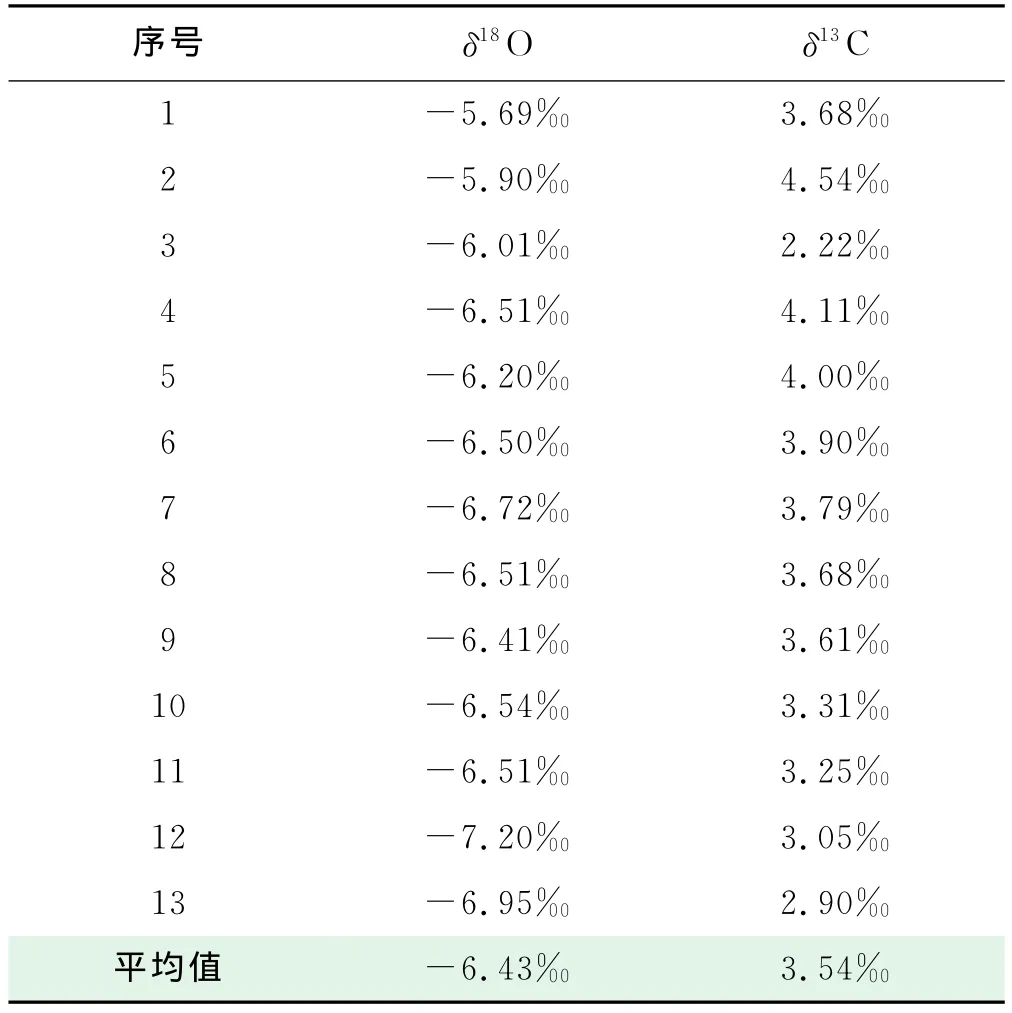

见天坝生物礁白云岩的碳氧稳定同位素分析资料见表3。可以看出,礁白云岩的稳定同位素值(PDB标准,下 同)为:δ18O= -5.69‰ ~ -7.20‰;δ13C=+2.22‰~+4.54‰;平均值分别是-6.43‰(δ18O)和+3.54‰(δ13C)。要正确了解礁白云岩的这些稳定同位素值在白云石化作用中的含义,还需要把其放在海水的稳定同位素值中进行对比,因为海水的稳定同位素碳和氧值是白云石成因解释的基础(图7)。

表3 见天坝生物礁白云岩的碳氧稳定同位素分析资料表

图7 见天坝生物礁白云岩的C、O稳定同位素分布图

海洋碳酸盐沉积物和岩石的白云石化流体是从海水演化出来的。大气淡水是海水蒸发形成的大气水,超盐度的卤水是海水蒸发作用残留的含盐度高的海水。大气淡水、海水、超盐度海水以及大气水—海水混合水都是白云石化的重要流体。然而地质历史中海水稳定同位素碳和氧是有变化的。据一些学者的研究结果,这种变化与全球性造山运动和全球性海平面变化(一级层序海平面变化)有关[17-18]。现代海水的稳定同位素碳和氧可以直接测定,地质历史中海水的稳定同位素碳和氧却不能直接进行测定,但可通过间接方法进行估算[19-20]。通常是通过测定变化最少的无脊椎动物化石和海水胶结物的碳和氧的同位素进行估算。因为无脊椎动物是从海水中吸取CaCO3的,海水胶结物是从海水中沉淀CaCO3的,两者均在一定程度代表海水的稳定同位素碳和氧的值。然而,无脊椎动物吸取海水中的CaCO3是一种生物化学作用,海水胶结物沉淀则是一种化学作用。生物化学作用和化学作用存在同位素的分馏作用,它们与真实的海水同位素还存在一定的差值,但由于分馏差值很小,可以忽略不计。据Allan 和 Wiggins[20]计 算,二 叠 世 海 水 的 δ18O=-2.8‰~2.2‰,δ13C=4.1‰~5.3‰,平均值分别为-0.30‰(δ18O)和4.7‰(δ13C)。

在贵州地区上二叠统长兴组紫云生物礁中,骨架中早期纤状方解石胶结物和放射轴状方解石胶结物广泛分布。激光显微同位素分析测定的纤状方解石胶结物的δ18O=-2.14‰,δ13C=1.47‰,海绵的δ18O=-2.52‰,δ13C=0.126‰。该值落在 Allan 和 Wiggins(1993)测定的海水变化范围内(图7)。从图中不难看出,紫云生物礁测定的海水同位素值中,δ13C值比Allan和 Wiggins(1993)测定的海水的δ13C要偏负。怎么解释这种现象呢?从岩石学的观察可以看出紫云生物中的纤状和放射轴状方解石在埋藏成岩作用中存在明显的重结晶作用现象,它并不是变化最少的胶结物,重结晶作用过程中存在有机碳的混入。这种现象在其他地区也出现过[20]。

二叠世海水C、O同位素的取值依据Allan和Wiggins[20]提出的标准。紫云生物礁测定海水C、O同位素值落在Allan和Wiggins(1993)测定的范围内。紫云生物测定δ13C值比Allan和Wiggins测定的海水的δ13C要偏负,这是由于重结晶作用过程中有机碳污染的结果。

把见天坝生物礁白云石测定的稳定同位素氧值和碳值投影在Allan和 Wiggins[20]的海水C、O同位素图版上(图7)。从图中不难看出,礁白云岩的δ18O值比海水的δ18O明显偏负。根据同位素地球化学的原理,海水蒸发作用下,轻的海水蒸发,留下同位素偏重的海水,所以蒸发回流白云石化作用形成的白云石的C、O同位素要比海水同位素值偏正,这是蒸发效应引起的。见天坝礁白云岩的δ18O值比海水的δ18O明显偏负,是另一种同位素分馏效应引起的,即热作用,或者说温度效应,这是埋藏条件下热作用的结果。由于温度的增加,相对偏负的氧进入到白云石中,相对偏正的氧进入到流体中[20]。见天坝礁白云岩的δ18O值明显比海水偏负,表明白云石化作用是在埋藏条件下发生,这与其岩石学特征一致。

海水与大气水混合,在近地表条件下混合水白云岩也可具有比海水相对偏负的稳定同位素值。然而,从同位素分馏的原理上看,混合水白云石化的δ13C和δ18O值变化范围较大,δ13C值和δ18O值变化应当呈正的线性相关分布[20]。从图6中不难看出,见天坝礁白云岩的δ13C和δ18O缺乏这样的分布。从岩相的资料分析中可以看出长兴期该地区处于热带海洋环境,并无长期暴露在大气水环境中的证据。

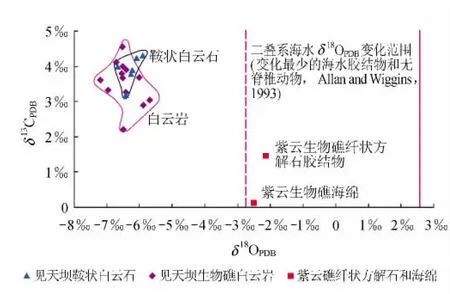

3.4 白云石有序度

从天坝生物礁白云岩X射线分析资料(表4)中不难看出,礁白云岩的3个样品白云石晶体的粒度为0.03~0.25mm,晶形为半自形—自形晶,有序度分别为0.95、0.82和0.91,具有高的有序度。

表4 见天坝生物礁白云岩X射线分析资料表

白云岩孔隙充填的鞍状白云石,晶粒的粒度分别为1~3mm和0.7~1.5mm,自形晶,有序度分别为0.72和0.77,具有中—高的有序度。包裹体均一化温度(Th)测定,其温度的变化范围为190~210℃。白云石化作用时温度较高(大于60℃),白云石有序度较高,表明白云石化作用是在埋藏环境中发生的。

3.5 鞍状白云石胶结物

见天坝生物礁白云岩中存在许多鞍状白云石胶结物,其通常出现在次生孔隙中,以孔隙充填方式出现,并和基质白云石共生。这些鞍状白云石晶体粗,自形程度高(自形—半自形),通常具有解理,有时含有固体包裹体,单偏光下呈溶蚀状,正交光下具有明显的波状消光(图8)。

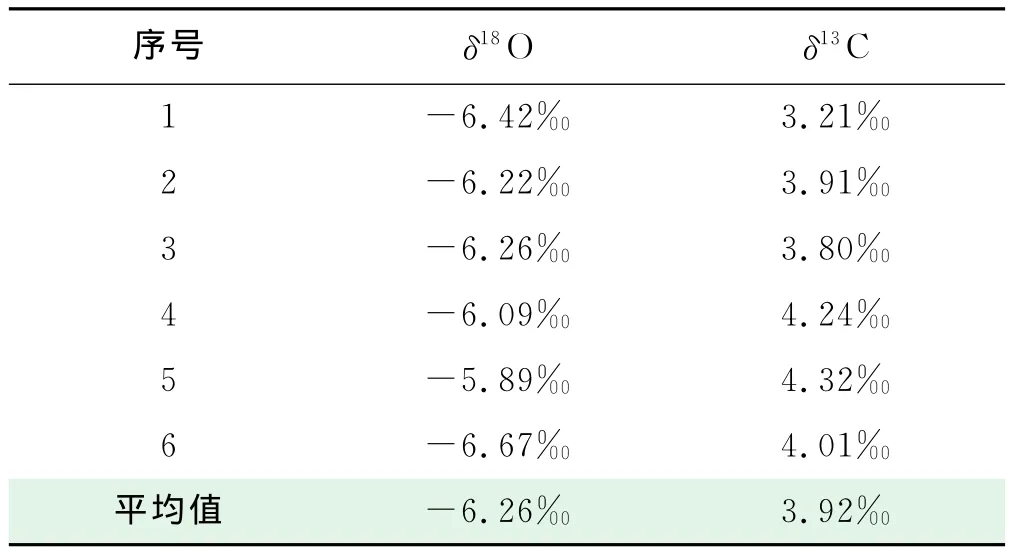

鞍状白云石的碳氧稳定同位素分析资料见表5。不难看出,鞍状白云石的δ18O=-5.89‰~-6.67‰,δ13C=3.21‰~4.32‰,平均值分别为-6.26‰(δ18O)和3.92‰(δ13C)。

图8 鞍状白云石胶结物显微照片

表5 见天坝生物礁鞍状白云石碳氧稳定同位素分析资料表

这些资料显示出,鞍状白云石的碳氧稳定同位素值接近于基质白云石的碳氧稳定同位素值,两者大致分布在同一分布范围(图7)。从岩石学特征上看,其通常是共生关系,这表明交代石灰岩流体和沉淀鞍状白云石流体的应该是同一流体,只是形成方式不同:一个是交代,一个是从流体中沉淀。有关鞍状白云石和交代的基质白云石的形成问题,Davies和Smith[21]作过相关论述:“交代基质白云石和鞍状白云石是接近准同时在同一个流体和同样环境状态下形成的”。

见天坝生物礁中鞍状白云石胶结物通常都含有两相流体包裹体。包裹体的均一化温度介于190~210℃(Th)。据一些研究者的资料,世界各地的鞍状白云石的均一化温度都大于80℃,温度变化介于80~235℃[21]。见天坝生物礁中鞍状白云石胶结物的均一化温度也分布在这个范围内。

4 结论

岩石学和地球化学资料表明,礁灰岩的白云石化作用是在埋藏条件下发生的,具有埋藏白云石化的特征。如果以平均地热增温率30℃/1 000m计,那么上二叠统长兴组之上的沉积覆盖层在7 000m左右,这与该地区长兴组之上盖层小于5 000m的事实不相符合,说明交代礁灰岩的白云石化流体的温度比长兴组流体所具有的温度要高。换言之,礁白云石化流体不是长兴组地层的流体,而是来自下伏深盆地沉积低温热液因构造活动向上移动的结果。与鞍状白云石共生的成岩矿物有石英、黄铁矿、硬石膏等矿物。礁白云石很有可能是一种热液白云岩,有关问题有待进一步研究和讨论。

[1] 文龙,张奇,杨雨,等.四川盆地长兴组—飞仙关组礁、滩分布的控制因素及有利勘探区带[J].天然气工业,2012,32(1):39-44.WEN Long,ZHANG Qi,YANG Yu,et al.Factors controlling reef-bank reservoirs in the Changxing-Feixianguan formations in the Sichuan Basin and their play fairways[J].Natural Gas Industry,2012,32(1):39-44.

[2] 范嘉松,张维,马行,等.鄂西二叠系生物礁的基本特征及其发育规律[J].地质科学,1982,17(3):274-282.FAN Jiasong,ZHANG Wei,MA Xing,et al.The Upper Permian reefs in Lichuan District,west Hubei[J].Chinese Journal of Geology,1982,17(3):274-282.

[3] 张维.鄂西利川晚二叠世生物礁中串管海绵(Sphinctozoa)化石的新发现[J].地质科学,1985,20(4):364-374.ZHANG Wei.New finding of sphinctozoa from Late Permian reefs in Lichuan,west Hubei,China[J].Chinese Journal of Geology,1985,20(4):364-374.

[4] 范嘉松,张维.鄂西利川晚二叠世串管海绵——新科[J].地质科学,1986,21(2):151-160.FAN Jiasong,ZHANG Wei.On a new sphinctozoa family-intrasporeocoe liidae from Upper Permian reefs in the Lichuan District,west Hubei[J].Chinese Journal of Geology,1986,21(2):151-160.

[5] 陈季高,赵献文,张荫本.四川盆地上二叠统长兴组生物礁的分布及其与油气关系[J].天然气工业,1985,5(2):10-18.CHEN Jigao,ZHAO Xianwen,ZHANG Yinben.Distribution of the reef in Changxing Formation of Upper Permian in Sichuan Basin and its relation to oil and gas[J].Natural Gas Industry,1985,5(2):10-18.

[6] 强子同,文应初,唐杰,等.四川及邻区晚二叠世沉积作用及沉积盆地的发展[J].沉积学报,1990,8(1):79-90.QIANG Zitong,WEN Yingchu,TANG Jie,et al.Sedimentology and basin evolution of the Upper Permian,Sichuan and west Hubei Provinces[J].Acta Sedimentologica Sinica,1990,8(1):79-90.

[7] 范小军.川东北元坝地区长兴组与飞仙关组天然气成藏差异性成因[J].天然气工业,2012,32(6):15-20.FAN Xiaojun.Causes of differences of natural gas pooling between the Changxing Formation and the Feixianguan Formation in Yuanba,Sichuan Basin[J].Natural Gas Industry,2012,32(6):15-20.

[8] 张荫本.四川盆地二叠系中的白云岩化[J].石油学报,1982,3(1):29-33.ZHANG Yinben.Dolomitization in Permian rocks in Sichuan Basin[J].Acta Petrolei Sinica,1982,3(1):29-33.

[9] 张继庆,李汝宁.四川盆地及邻区晚二叠世生物礁[M].成都:四川科学出版社,1990.ZHANG Jiqing,LI Runing.The organic reef of Late Permian in Sichuan Basin and its adjacent areas[M].Chengdu:Sichuan Science and Technology Press,1990.

[10] 强子同,郭一华,张帆,等.四川上二叠统老龙洞生物礁及其成岩作用[J].石油与天然气地质,1985,6(1):82-90.QIANG Zitong,GUO Yihua,ZHANG Fan,et al.The Upper Permian reef and its diagenesis in Sichuan Basin[J].Oil & Gas Geology,1985,6(1):82-90.

[11] 强子同,文应初,雷卞军,等.川东鄂西上二叠统生物礁白云石化岩石学和地球化学[J].地球化学,1992,21(2):158-165.QIANG Zitong,WEN Yingchu,LEI Bianjun,et al.Petrography and geochemistry of Upper Permian dolomitized reefs,east Sichuan and west Hubei,China[J].Geochimica,1992,21(2):158-165.

[12] MOORE C H.Developments in sedimentology:Carbonate diagenesis and porosity[M].Amsterdam:Elsevier Publishing Company,1989.

[13] SCOFFIN T P.Introduction to carbonate sediments and rocks[M].London:Chapman and Hall,1987.

[14] MACHEL H G.Cathodoluminescence in calcite and its chemical interpretation[J].Geoscience Canada,1985,12(1):139-147.

[15] REEDER R J,GRAMS J C.Sector zoning in calcite cement crystals:Implication for trace element distribution in carbonates[J].Geochimica et Cosmochimica Acta,1987,51(2):187-194.

[16] SMITH L B.Origin and reservoir characteristics of Upper Ordovician Trenton-Black River hydrothermal dolomite reservoirs in New York[J].AAPG Bulletin,2006,90(11):1691-1718.

[17] SANDBERG P A.An oscillating trend in Phanerozoic nonskeletal carbonate mineralogy[J].Nature,1983,305(5929):19-22.

[18] VEEVERS J J.Tectonic-climatic supercycle in the billionyear plate-tectonic eon:Permian Pangean icehouse alternates with Cretaceous dispersed-continents greenhouse[J].Sedimentary Geology,1990,68:1-16.

[19] LOHMANN K C,WALKER J C G.Theδ18O record of Phanerozoic abiotic marine calcite cements[J].Geophysical Research Letters,1989,16(4):319-322.

[20] ALLAN J R,WIGGINS W D.Dolomite reservoirs:Geochemical techniques for evaluating origin and distribution[M].Tulsa:AAPG,1993.

[21] DAVIES G R,LANGHORNE B S JR.Structurally controlled hydrothermal dolomite reservoir facies:An overview[J].AAPG Bulletin,2006,90(11):1641-1690.