重庆市某滑坡地质特征及防治工程设计

赵修军

(河南省航空物探遥感中心,河南 郑州 450053)

1 前言

研究区位于重庆市涪陵区长江南岸某滑坡,为古滑坡堆积体,三峡水库蓄水后,部分滑体被淹没,地表产生一定的变形。滑坡体海拔高程110-205m,随着库水位的不断抬升变化,边坡可能失稳导致滑坡危害程度不断加剧,该滑坡在人类工程活动和强暴雨等条件下影响下可能会造成滑坡变形加剧整体失稳下滑,将直接威胁到滑坡体上居民的生命财产安全,破坏滑坡区内各种地下管线设施和道路安全。该滑坡稳定与否,影响意义重大。

2 滑坡体地质特征

2.1 研究区地质条件

研究区位于长江南岸,地貌属河谷侵蚀剥蚀低山丘陵区,为亚热带季风气候,雨量充沛,年均降水量1072mm,降雨主要集中在4~10月,此间的降雨量占全年总降水量的85%左右。本区地层为侏罗系中统上沙溪庙组第二段和第三段,岩性为泥岩和粉砂岩互层,地层产状稳定;覆盖层为新生界第四系,为冲洪积、残坡积和人工填土堆积构成的松散堆积物。

研究区位于区域某向斜东南翼单斜构造,未见断层。地形为砂岩泥岩互层叠瓦式单面山顺向坡,地势东南高,西北低,高差约65m。高程162—175m为Ⅰ级阶地,宽约100m。坡体上发育一些顺坡冲沟,地形切割较深。

研究区水文地质条件简单,地表水受大气降水补给,汇同生活污水沿地表冲沟排泄于长江。区内地下水埋藏较浅,主要是基岩裂隙水与松散堆积层孔隙水,赋存于基岩裂隙带和第四系松散堆积物中,从坡顶向坡底径流,受泥岩隔水作用,地下水一般在浅部运移,水位动态变化受季节控制明显。

2.2 滑坡空间特征

滑坡在平面上为典型的圈椅状,在其东西侧各有一条冲沟,雨季沟水顺坡汇入长江。分布高程110~205m,顺江滑体宽510m,轴线长310m,面积约9.3×104m2,体积约225×106m3。滑体轴线一带高出两侧沟底8~10m,地形坡度10~25°,由于人为改造,坡面呈阶梯状,中前部厚20~40m,后缘厚5~8m。该滑体为碎石土块,为砂泥岩滑移后的挤压破碎岩体,厚5~40m,具有泥岩和砂岩类块石土互层特征,层理变化明显,结构比较松散。砂岩块石土中块石以上沙溪庙组中粗粒长石砂岩块石为主,充填黏土和粉砂土,泥岩块石土以泥岩碎块为主。滑体中前部地表覆盖河流冲积粉细砂和粉土,厚3~5m。

据勘探工程证实在滑体底部滑动面完整连续,其平面形状近似扇形,空间形态近似凹面,倾向坡外,倾角大约为15°,前缘8—10°,为顺层坡。滑面在中前缘埋深20—40m,后缘及边缘地带埋深5—8m,滑带物质为强风化砂泥岩经挤压破碎后形成的碎石土及砾质土,结构密实,厚度不一,碎石粒径5—20mm,滑动面有明显的磨光面及擦痕。

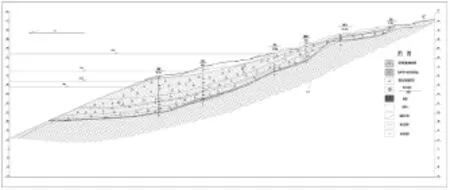

滑床地层岩性为中侏罗系中统沙溪庙组,岩性以泥岩、泥质粉砂岩及中细粒砂岩为主,地质构造简单(图1)。滑体内含孔隙潜水,地下水位埋深前缘较浅,约2~3m,中后部较深,大于5m,滑体内地下水位埋深变化受地形控制向前缘运移。

图1 1-1′工程地质剖面图

3 滑坡影响因素分析

该滑坡为单斜顺向坡滑坡,地层岩性为软硬相间的砂岩、泥岩互层,使得相对较软的泥岩层成为潜在的滑动面,这为滑坡的产生提供了物质基础;另外,岩层倾向顺坡向外,滑坡前缘又被长江掏蚀形成临空面,为滑坡的产生提供了外部条件,三峡库水位的季节变化及强降雨条件是可能造成滑坡的主要诱发因素[1]。三峡库水位的季节变化所产生的动静水压力对滑坡体的稳定有极大影响,遇到强降雨的情况下坡体饱水,泥岩层遇水可能泥化,使岩石力学参数大大降低,滑体下滑力急剧增大,在顺向坡条件和河流侵蚀形成临空面等综合因素作用下可能造成滑坡失稳下滑。

4 滑坡稳定性分析

根据现状同时参考《三峡库区三期地质灾害防治工程地质勘察技术要求》,稳定性分析时考虑外部荷载、降水和库水位变化情况。选择了滑坡主滑方向主剖面1-1剖面和辅助2-2剖面做为计算剖面,根据传递系数法测算了四种工况下的滑坡稳定性。结果分析表明:在考虑滑坡体自重和地表荷载条件下,三峡库水位175m、162m的静止水位状态下1-1剖面和2-2剖面处于稳定状态;在坝前水位175m降至145m+20年一遇暴雨(q枯)情况下,滑坡处于基本稳定状态;在坝前水位175m降至145m+50年一遇暴雨(q全)处于欠稳定状态,因此需要进行治理。

5 防治工程设计

根据滑坡体空间特征、主要影响因素和滑坡稳定性分析,依据滑坡体实际地质情况和危害对象,最终设计采用抗滑桩工程对滑坡进行支档,布置于175m库水位以上滑坡体178-179m缓坡平台上,从ZK11到ZK6东侧布置抗滑桩支挡工程,总共长度约为163m,设计抗滑桩28根。

为了有效的排出滑坡体上地表水,一定程度地降低地下水位,在滑坡后缘设置一条截水沟,再利用场区两侧冲沟将山体汇水排入长江。截水沟截面形式采用梯形断面型式,斜边面坡率为1:0.50,截水沟总长171.0m。

5.1 抗滑桩工程设计

抗滑桩设计时依据滑坡体实际地质条件和地表荷载分布情况,计算时选择了179m缓坡平台作为滑体的剩余下滑推力,计算采用的是规范规定的剩余下滑力传递法[2]。以设计工况和校核工况的推力计算结果为依据,经过分析最终选取2114.9KN/m作为设计推力,并进行抗滑桩结构设计。

设计抗滑桩截面尺寸为3×4m,受荷段20-22m,锚固段11m,桩总长31-33m,桩间距均为6m,桩总共28根。推力及抗力均呈矩形分布作用在受荷段桩身,抗滑桩计算采用“K”法计算,锚固段水平地基系数K值取1.2×105KN/m3,桩底支承条件为铰支端,桩身最大弯矩48341.63KN·m,最大剪力5897.60KN。桩的进入完整基岩的锚固深度不小于总桩长的1/3。

5.2 地表排水工程设计

地表排水工程设计最首要的设计标准是降雨标准(包括暴雨重现期和降雨历时标准)、截水沟的超高标准。该滑坡位于长江南岸,滑坡体上的地表水来源主要为大气降水,滑坡体主要由碎块石土组成,地表多覆盖粉质粘土,经人工改造后,多为梯田,排水不畅,入渗系数较大,因此在滑坡外围合理设置截水沟,将来至南侧山体的汇水排出滑坡区,从而降低地表水的入渗量和地下水位。由于滑坡体两侧已经有两条天然冲沟,因此在充分利用现有天然冲沟的基础上,在滑坡后缘设置一条截水沟,再利用场区两侧冲沟将山体汇水排入长江。截水沟截面形式采用直角梯形,斜边面坡率为1:0.50,截水沟总长171.0m。

5.3 工程监测设计

为保证施工安全及监控滑坡治理效果,结合该滑坡的实际特点,需要建立健全滑坡监测网络,有效控制施工期间和施工完成后以及正常运营期间的滑坡稳定性。

5.3.1 施工期监测

监测的主要任务是要保证施工安全,预测和评估施工期间滑坡的稳定性状态,监测区域为滑坡全部影响区域,重点为工程布置线以上区域,重点观察施工开挖点附近岩土体有无明显变形,在滑坡没有明显变形迹象时,主要采用巡视为主,若滑坡有变形迹象,应在滑坡变形和主要建筑处设置监测点,了解滑坡的变形动向和速度。

5.3.2 工程运行监测

1、深部位移监测:该滑坡的滑面较深,其变形情况对滑坡的整体稳定性影响较大,根据滑坡勘察和库水位的上升时间表,在滑坡1-1、2-2工程地质剖面的175-180高程处布置两个深部位移监测点。

2、地表位移监测:为了监控滑坡体的地表位移,根据滑坡体的变形情况,在滑坡体上设置地表位移监测点3个,其中2个与深部变形监测点合用,另一个设于涪丰公路上侧。

3、地下水动态监测:为了检验治理工程的实际排水效果,布置了3个地下水位监测孔。地下水动态监测孔主要沿三角形布置,均布置于抗滑桩治理断面以南,一个布置于滑坡主滑方向上,另两个沿主滑方向东西两侧布置。

结语:在研究了该滑坡的地质条件和滑坡体特征基础上,分析了该滑坡的影响因素,结合不同工况对滑坡进行了稳定性分析,提出并设计了采用抗滑桩支档和地表排水的工程设计,为同类滑坡体的研究和勘查治理提供一定的借鉴经验。

[1]吴亚子.库区奉节县某滑坡特征和稳定性分析[J].水土保持研究,2005, 12(1), 125-128.

[2]三峡库区地质灾害防治工作指挥部.三峡库区三期地质灾害防治工程地质勘察技术要求[Z].2004.