印尼“奥巴马”的使命

孙兴杰

因欧美日推行超低利率的量化宽松政策,印尼等国获得了大量的廉价资金,经济增长成绩在危机之后的几年非常亮丽,但是经济增长过程中面临的结构性矛盾并没有解决,一旦资本流向逆转,印尼自身的经济增长质量并不能吸引资本。

印尼的总统大选结果终于尘埃落定,印尼宪法法院裁定印尼民主奋斗党候选人佐科维胜出,其对手普拉博沃虽然心有不满,但也不得不接受败选的现实。佐科维因长相与奥巴马有几分相似而被称为印尼奥巴马,除了长相之外,佐科维的处境与奥巴马也有几分相似。

2008年奥巴马以“变革”为口号赢得总统大选,当时美国还在经济危机的泥潭中挣扎,而现在印尼经济遭遇增长危机,佐科维也因政绩突出,两年内连升两三级,从市长成为总统,演绎了印尼政坛神话。印尼政治经济处于一个转型的关口,经过十几年的选举与震荡,政治制度已经比较稳定,经济增长潜力巨大,人均收入达到中等水平,如何突破中等收入陷阱,是佐科维的新使命。东亚地区是少数能够在经济发展中突破中等收入陷阱的地区,印尼是东南亚最大的国家,其发展与转型也具有重要的示范意义。

打造强政府

佐科维承诺要打造一个由专业人士组成的内阁,清廉、高效的政府是每个国家都梦想的,也是经济增长的重要推动力。印尼这么多年的转型还是没有能够彻底解决贪腐与低效的问题。佐科维能够超越这一点吗?

从他担任市长和雅加达特区首长的经历可以看出,他是一位务实、廉洁的能吏,以企业家精神管理一个政府,他主政之下的梭罗和雅加达在短时间内取得了令人瞩目的成就。他在2012年获得全球市长计划的第三名,2013年被美国《外交政策》杂志列入“2013年全球领导思想家”,今年则被《福布斯》杂志评为“世界50大领导人”。这些荣誉也是对佐科维的认可。他当选为印尼总统,可以说是时势与英雄的契合。

东亚经济增长模式的核心特征是强政府与市场经济的对接,所谓强政府并非强人政府,而是能够推动经济与社会发展的高效能政府,能够甄别与确立具有比较优势的产业,奠定资本的积累,推动产业的升级与转型。值得关注的是,东亚地区自第二次世界大战之后一直进行地区内的产业转移与升级。从日本到四小龙,再到中国大陆、越南、泰国等,这一产业的转移与转型还在继续之中。印尼也处在一个巨大的机遇之中,2.5亿人口是巨大红利。而承接外部产业和资本需要一个稳定且可预期的环境,而政府的决策就是其中关键的一环。

印尼曾经也是东亚威权政府中的一员,1966年印尼发生“九三零”运动,声望较高的苏加诺总统被军队将领软禁,苏哈托成为事实上的总统,依靠军队的支持,苏哈托建立了初具规模的强政府,压制不同意见,开放市场,倒向西方阵营,借着石油危机提供的高油价机会,印尼经济得到较快的发展。

相比于其他东亚国家,苏哈托的政府裙带主义盛行,他的亲属及其朋友控制了国家的经济命脉,市场规则遭到破坏。权力压制市场,效率则低下,印尼经济没有实现升级与转型,1997年亚洲金融危机从泰国开始蔓延开来,印尼成为危机的重灾区,苏哈托虽然赢得了1997年的大选,但是在第二年不得不下台。在金融危机和政治危机的双重打击之下,印尼经济大幅度缩水,而且陷入持续的震荡之中。苏哈托30年的威权统治结束之后,印尼需要重新建立一个可以推动经济发展的高效政府。

苏哈托下台之后,哈比比接任总统,印尼开始了艰难的政治转型,让外界乐观的是,军队没有再次登上权力舞台。毫无疑问,自印尼建国以来,军队尤其是陆军扮演着非常重要的角色。军队不但肩负着抵御外敌入侵的使命,而且还要负责国内社会安全,此次参加总统大选的普拉博沃就是军队一员。普拉博沃是苏哈托的女婿,曾经担任印尼特种部队的司令官。印尼被称为千岛之国,由1.7万个岛屿组成,要在这么一个破碎的地理空间中建立一个统一的国家殊为不易,军队是为数不多的统一组织和力量。苏哈托当政期间,军队的力量进一步膨胀,失掉了军队的支持,苏哈托也就倒台了。军队在印尼政坛的作用不减,瓦希德政府就是失掉了军队的认可,不到两年就让出了权力,由副总统梅加瓦蒂接任。2004年首次总统直选,苏西洛获得最后的胜利,而他本人也是行伍出身,担任过安全部门的负责人,2009年苏西洛获得连任,可以说印尼政治去军队化的进程一直在继续。

从政治转型的角度而言,佐科维的胜选是印尼的一次重大转折点,平民出身的佐科维成为总统,军队置于文官领导之下也变成了现实。印尼政府的工作重点也将从维持稳定转移到提高效率上来。佐科维这位企业家出身的总统正好契合了当下印尼发展的需要。

佐科维是印尼民主奋斗党总主席梅加瓦蒂挑选出来的贤能之才,梅加瓦蒂领导的政党在此前的议会选举中获得了胜利,虽然没有达到20%的得票率,但是在政党林立的印尼政坛中也获得了老大的地位。佐科维可以组建一个技术官僚的内阁,而梅加瓦蒂需要做的是在议会中结成联盟,对佐科维的决策形成强有力的支撑,换言之,梅加瓦蒂与佐科维的合作是决定印尼未来5年发展的关键因素。

梅加瓦蒂与佐科维的组合让人们不得不想到此前印度国大党主席索尼娅·甘地与总理曼莫汉·辛格的组合。深处幕后的梅加瓦蒂需要给佐科维更多的发挥空间,否则,佐科维组建的“梦幻内阁”可能就会一直处于梦幻之中,难以推进实质性的改革,更不要说建立一个强有力的中央政府。

印尼成虎路径

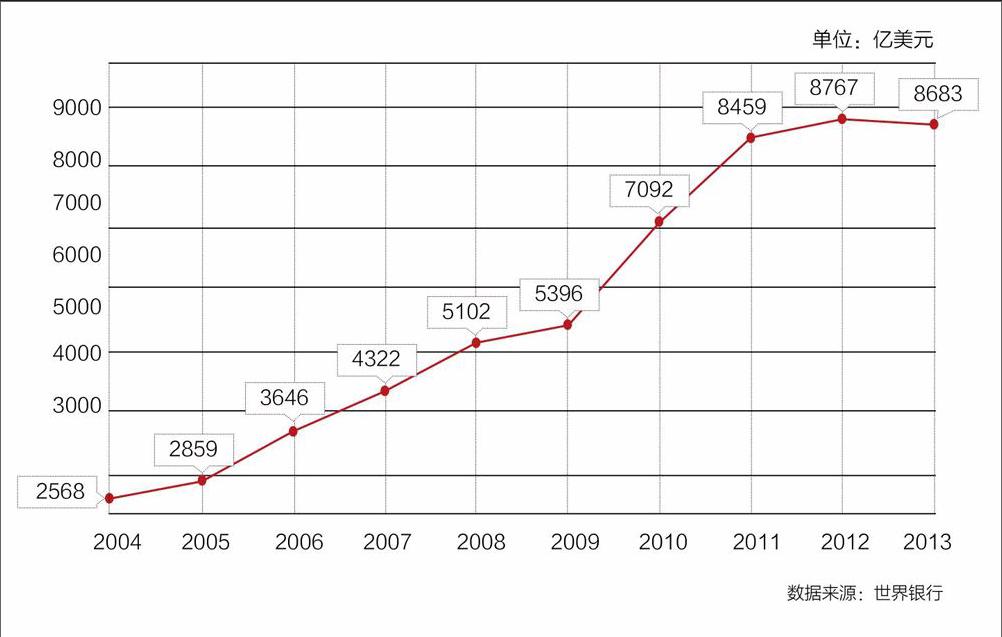

印尼是东盟的老大,也是G20集团的一员,也被投资者们看好,成为金砖国家之外的新兴市场国家的代表。令印尼政府比较尴尬的是,2013年下半年以来,印尼经济陷入泥潭之中。印尼盾大幅度贬值、外资抽逃、通胀高企、增速下滑,印尼一时之间成为“脆弱五国”一员。

受到美联储退出量化宽松政策的影响,一些新兴市场国家受到不小的冲击,这一冲击不但暴露出印尼经济增长的脆弱性,也为其改革提供了可能。因欧美日推行超低利率的量化宽松政策,印尼等国获得了大量的廉价资金,经济增长成绩在危机之后的几年非常亮丽,但是经济增长过程中面临的结构性矛盾并没有解决,一旦资本流向逆转,印尼自身的经济增长质量并不以吸引资本。而过于依赖外资的增长也难以抵御国际金融震荡带来的冲击。佐科维此时上任,与奥巴马在2008年的情景多少有些相似,但佐科维的空间更大,因为印尼还是一个经济发展水平比较低的国家,而美国则是一个成熟的经济体。endprint

印尼经济发展面临的难题在于基础设施落后、政府效率低下、贫困人口比较多等,佐科维的竞选纲领中也切中了这些问题,但是将竞选的纲领、口号变成政策,进而成为政治经济发展的进程,谈何容易呢?2011年印尼总统苏西洛制订了“加速与扩展印尼经济建设总规划”,提出在印尼建立六大经济走廊,这一计划其实是“增长极”理论的应用。通过政府的政策与资金,在全国寻找一些点超常规增长,在短时间内打造国民经济增长的发动机。六大经济走廊还在推进,如此巨大的基础设施和工业基地的建设,需要大约2000亿~3000亿美元,比印尼一年的财政收入还要多。佐科维的竞选纲领中提出,修建2000公里公路和十大港口。可以预见,六大经济走廊不会随着苏西洛的卸任而结束,佐科维政府将继续推进这一计划。

基础设施建设是东亚经济模式中的重要因素,发展外向型经济必须基建先行,没有良好的基础设施,外部资金就不愿意进入,尤其像印尼这么个如同繁星满天一样的群岛国家,更需要便捷的交通网络体系将全国连为一体。

基建设施的建设需要引进外部资金,也需要激活国内的资金,这就需要佐科维政府减少政府对经济的限制,并加强与周边国家的经济合作。去年中国国家主席习近平访问印尼期间表示支持印尼的六大经济走廊建设。高速铁路网络为印尼的国家内部整合提供了机会,中国正在打造贯通中南半岛的高铁网络,若印尼的铁路网络可以与亚洲大陆实现对接,印尼就可以获得更广阔的市场空间。中国提出的21世纪海上丝绸之路的战略蓝图,其实为印尼等海岛国家加入亚洲经济网络提供了机会与可能。

除了基建之外,佐科维必须面对的一个难题就是建立法治与公平的市场网络,印尼庞大的燃油补贴已经成为政府财政的一大负担。补贴看似很美好,但是却足以扭曲市场的价格体系,使市场的供求关系难以反映出来,打乱市场自身的调节能力。

补贴经济学其实是政客们购买平民选票的捷径,也是一种懒人做法。穷人之所以喜欢补贴是因为价格比较高,而价格高的原因在于物资的匮乏,补贴表面上缓解了穷人的痛苦,但是却只能维持这种匮乏的状态,从而形成了一种难以打破的恶性循环。

佐科维在竞选纲领中提出要取消燃油补贴,但民意调查显示七成以上的人反对候任的佐科维在上台之后取消这项补贴。2014年的燃油补贴可能会超过300亿美元,这是什么概念呢?中央政府一年的财政收入还不足2000亿美元,也就是将近20%的财政支出要变成补贴了,如此财政结构,怎么可能成为一个发展型政府呢?政府财政每年赤字,频频举债,印尼政府的信用等级也受到牵累。

取消补贴表面来看不利于穷人,但是一个扭曲的市场会造成更大不公平,获利最多的还是石油公司等利益集团。佐科维说,政府要为人民争取利益,而不是争取人气。的确,选举已经结束,5年的任期使佐科维有充足时间来展示取消补贴之后的效果如何,同时,他表示节省下的经费将向乡村、农民、渔夫等中下层转移。

佐科维也是印尼少有的敢于和补贴作斗争的人,他在雅加达特区的经验表明,可以通过改革税收技术防止征管人员的贪腐,提高税收效率,这样可以增加国家的财政收入。一个良好的国家资产负债表,以及开放的市场体系都能够吸引外来资本,推动经济增长。只有经济增长,才能解决穷人就业问题,提高最低工资水平。市场是可以为穷人服务的,权力以及特权会扭曲市场,从而使之变成贫富分化的加速器。

印尼的基尼系数已经到达0.41,佐科维即便不能将其降低,至少应该防止这一指标继续上升。否则,印尼的人口红利就变成了人口负担。

取消补贴或将成为佐科维推行新政的突破口,也是对佐科维政治智慧和魄力的考验,也是佐科维拒绝民粹,拥抱市场经济的关口,当佐科维在印尼树立了法治市场经济的声望,外部的资金、技术就会奔涌而来。

(作者为理论经济学博士后、供职于吉林大学公共外交学院,文章不代表本刊观点。)endprint

中国工业评论2014年17期