近十年我国城市遗产保护中公众参与研究综述

佘海超

(重庆大学 建筑城规学院,重庆 400030)

1 研究背景

在一些国家和地区,公众参与作为调节市场失衡和政策失灵的重要手段,在行政立法、政策制定、以及环境保护等方面都日益显现其影响。在20世纪90年代传入中国后,其不仅是环境保护的热点话题,在城市规划和文化遗产保护方面也出现了广泛的讨论。正如阮仪三(2013)[1]先生所言,公众参与是现代城市管理的新方向,是社会民主的象征,也是推进遗产保护的新动力。其不仅可以缓解政府在保护资金和人力上的短缺问题,而且有助于提高社会大众对于文化遗产的了解和认同。在现阶段,公众参与更成为构建城市遗产的可持续保护中的不可或缺的机制。

2 相关概念

2.1 公众参与

根据世界银行的定义,公众参与是这样的一个过程:即公众——特别是弱势群体,可以在政策规划、设计方案和投资选择、管理以及对社区发展的监视和干预方面发挥有效影响的过程[2]。因此,广义的公众参与是指广泛的“公众“——即一个或多个自然人或者法人,按照国家立法或实践,兼指这种自然人或法人的协会、组织或者团体[3]——为了公众利益的最大化,通过开放透明的方式或途径,参与到有关公共利益的决策过程中,对决策方施加影响乃至改变决策的过程[4]。

基于这样的定义,公众是通过什么样的途径参与到决策过程中呢?又可以参与到什么程度呢?对这个问题的研究也是逐步深入的。首先,Arnstein在其1969年的论文《公民参与的阶梯》中将公众参与的程度分为了八步及向对应的三个阶段,最低两步(政府操纵和治疗)处于未参与阶段;中间的告知、咨询和安抚属于象征性参与(表面文章)阶段;而最后三步(合作、授权和市民控制)则属于市民权利阶段。公众参与的成功与否取决于其对于决策的影响[5]。她的这一理论在多年来不断被发展和修正。Connor(1988)在Arnstein的基础上提出了《公民参与的新阶梯》,提出对大众的教育、信息反馈和咨询阶段,与对领导者的联合规划、调解和诉讼阶段,对于最终达到决议或否决都有影响[6]。 而Painter(1992)对Arnstein的理论有所批判,他认为咨询不仅仅是表面文章,对于公众参与的实践是有益的。而Wilcox(1994)和Lane(2005)分别从公众参与中,不同利益相关者的关注点的区别,以及来自非官方的政治领域的影响等方面讨论了公众参与的途径等[7]。这些都为我国在城市遗产保护领域构建公众参与机制建立提供了新的视角。

2.2 与城市遗产的关系

从文物保护发展到遗产保护,历史保护范围不断拓展,概念的界定越发清晰。1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》[8]将遗产分为文化遗产、自然遗产和复合遗产,其中文化遗产包括文物、建筑物、遗址等,城市遗产正是文化遗产的一支。虽然仅是一支,城市遗产所涵盖的内容甚广,既包括在城市中的一切具有美学、建筑、历史、社会甚至政治价值的历史建筑、历史街区或历史名城本身,也包括未被制定的具有历史风貌的产业区、住区等;既包括人工环境,也包括自然形成的环境,甚至包括区域的遗产线路等[9]。

由于城市遗产具有的公共物品的属性,所关联的利益相关者也就更加广泛,这种利益的多元化使得公众参与成为了必然的趋势。倪斌(2011)[10]的研究说明不同的利益相关者对于遗产价值的关注点不同,公众的参与可以规避政府主导和商业介入的弊端。同时从Razzu(2005)[11]针对old accra地区城市更新的分析可以看出多参与对象的遗产保护更有利于财富的再分配,可以缓解甚至改变历史地区的贫困问题。同济大学应臻博士(2008)[12]也从新制度经济学的角度对非政府组织参与遗产保护的经济性进行分析,认为在某种程度上,非政府组织具有更低的交易费用。从这些分析中可以看出,城市遗产保护中公众参与机制的建立,不仅仅是对民主社会的推进,在经济和社会公平方面都具有相当的价值,这些都是构建可持续的城市遗产保护的重要支撑。

3 分析方法

本文针对研究文献进行分析。文化遗产、城市遗产、历史街区、建筑遗产等概念虽然涵盖范围各不相同,但是在公众参与的文献研究中有时却指代了相同的对象。所以该研究的文献搜索采用了这几个相关概念。在CNKI数据库中选择主题精确搜索,逻辑为“文化遗产”OR“城市遗产”OR“历史街区”OR“建筑遗产”AND“公众参与”。搜索后得出以下结果:

(1)基于上文的搜索逻辑,将时间设定为2001年1月1日至2013年10月19日,共搜索出310篇相关文献。

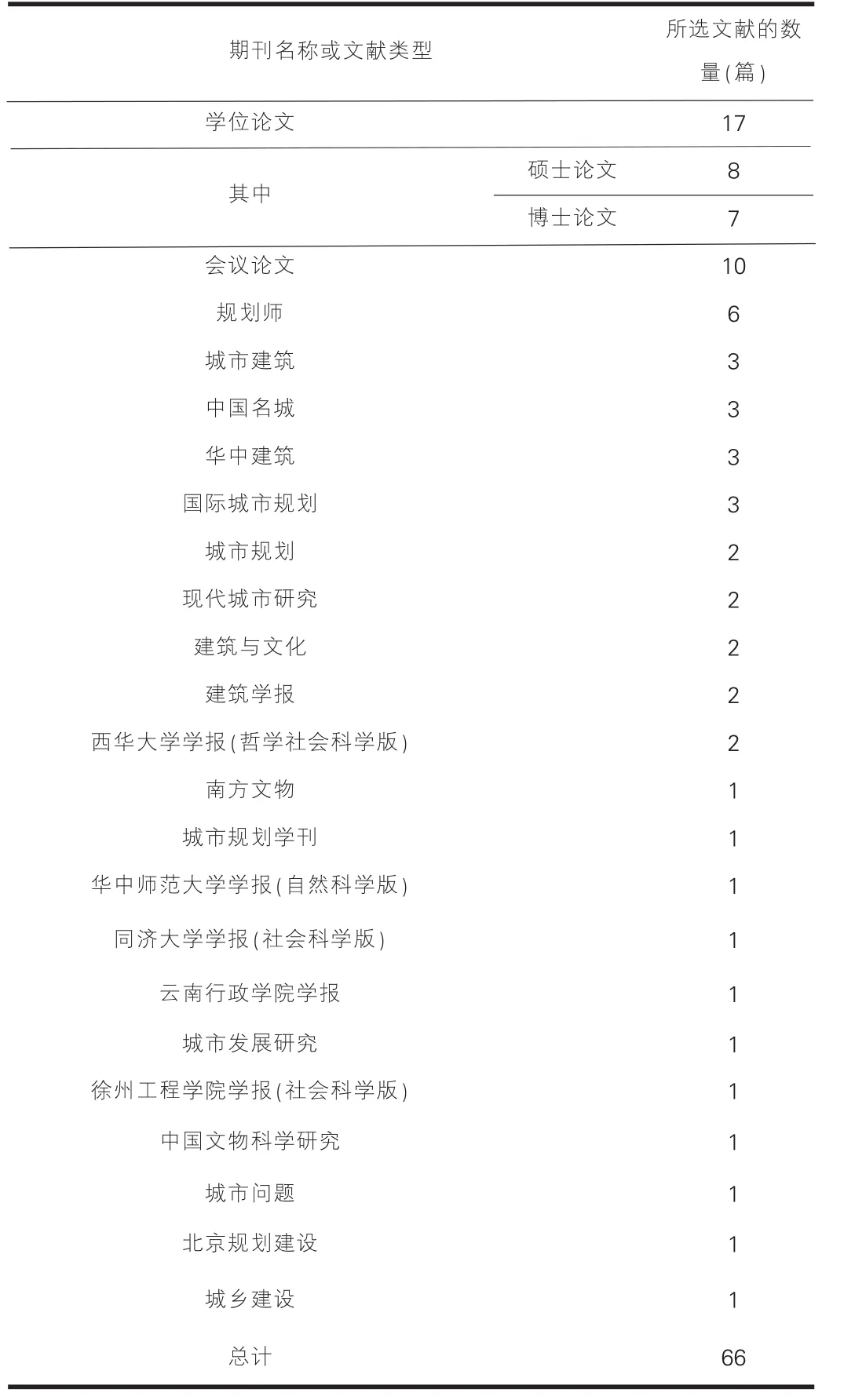

(2)根据文献所在期刊的影响因子及与主题的相关性筛选出66篇文献成为本文的研究对象。

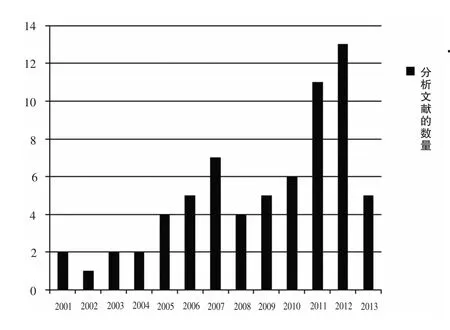

简要的对这66篇文献进行分析可以发现(图1),从2001年到2012年,相关研究特别是针对公众参与的研究文献数量有了明显的增长。同时通过表1可以发现,这些文献来源也各不相同。

图1 所分析文章按年数的出版数量

4 研究分析

公众参与理论自1960年代中期开始逐渐成为西方社会城市发展的重要内容,其理论的引进直接导致了城市规划的社会化,使得城市规划从专业技术领域转向社会政治文化领域[13]。这也使得在城市规划领域内的公众参与研究不仅从自身学科领域出发开展探索,如从城市规划理论和实践的角度,更借鉴社会学及经济学等其他学科的视角和研究方法。而在城市遗产保护方面,针对公众参与的研究也可分为:从遗产保护原则与方法角度进行的研究和探索;从城市遗产保护和再利用实践进行的研究和探索;以及从城市社会学、管理学和经济学角度开展的研究。

表1 选定文献概览

4.1 从遗产保护原则和方法角度进行的研究和探索

通过分析发现,54%的研究文献集中在从遗产保护原则与方法角度讨论公众参与。其中一半的研究是对国外先进经验的介绍,且发表时间较早。从2001年到2013年平均每年有两篇国外经验介绍的文献,早期以对日本[14]、美国、英国、加拿大[15]等国的遗产保护理论与实践中公众参与的机制和实践介绍为主,而后逐渐转向对这些国家遗产保护中的非政府组织参与[16-18]、税费激励[19]以及典型个案[20-24]的详细介绍,同时也有对东南亚国家[25-27]、意大利[28]等在历史遗产保护方面所取得的先进经验的介绍。另有少数通过对国内外遗产保护的对比发现,国外的历史文化遗产保护是通过公众运动与法律的颁布相交替的历史,而我国激发公众参与的特点是“运用动态保护模式并进行科学调整,以‘试点’的方式‘构建’模式”[29]。

另一半的研究则是从保护原则、方法、公众参与机制和实践等方面进行研究。如在保护原则和方法上,可持续保护[30]、动态保护[31]、适应性保护[32]中公众参与机制建设成为研究热点。单霁翔[33]通过分析文化遗产的“集体记忆”属性,强调广大民众的积极参与是文化遗产保护事业赖以存在和发展的决定性力量。张松通过分析历史街区保护中出现的“绅士化”现象,得出了推行公众参与是维护街区社会网络结构的维系和无形文化遗产继承的必要手段[34]。在此基础上,肖建莉[35]通过对城市遗产价值的分析,指出“文物保护单位的非经济价值远远超过经济价值,历史建筑的非经济价值与经济价值相当”。因此遗产保护的核心是建立管理主体间的多元协作的管理方式,即非政府组织主导、政府监督、私人企业参与的遗产管理主体间的协作模式。陈蔚在其博士论文[36]中也就建筑遗产保护的公众参与模式提出建立开放性决策体系,即通过实施前反馈和后反馈的多向反馈模式以及间接式、直接式、预备式三种过程参与的方式来构建公众参与的平台。

4.2 从城市遗产保护和再利用实践角度进行的研究和探索

除去原则、方法、机制上的研究外,在城市遗产保护的实践中验证公众参与的必要性,也是研究和探索的重要方向。不少研究发现,在保护过程中推动公众参与是平衡各方利益的重要手段,是体现民主和保证市民权利的重要方式,甚至保护可由公众参与所推动实施。以广州恩宁路街区为例,吴祖泉[37]对保护中参与对象、参与方式及第三方组织作用的分析,得出我国现阶段公众参与的问题,并提出对策:即城市历史遗产信息的透明化;促进城市遗产保护的团体的建立;促进业内人士的参与。而林冬阳[38]等通过对恩宁路保护更新规划方案演进的分析并对公众参与的过程进行了简要梳理后提出参与式规划的必要性。同样的,周军[39]等在对广西百色市解放街及三江口地区的城市更新中公众参与的分析发现,引入公众参与的社区行动规划 (Community Action Planning)方法可以推动城市保护更新向可持续方向发展。

在公众参与方面,香港和台湾具有更多的实践。王珺[40]等通过介绍香港“活化历史建筑伙伴计划”模式的运作模式、制度保障、资金保证、公众参与及社会影响方面的优秀范本,对内地的历史建筑保护和更新提出了三点建议:设立专门机构和完整的制度;创建“伙伴”关系;加大公众参与力度。刘志坚、宋宝麒[41]从城市空间改造方面以“城区环境改造计划”和“社区规划师制度”为例,介绍了台北市民众参与社区营造的机制,并强调民众参与乃是必要也是最佳的都市经营策略之一。

4.3 从城市社会学、管理学和经济学角度开展的研究

从2005年开始,对于城市遗产保护中公众参与的研究越来越多的采用和借鉴其他专业的视角和分析方法,其中以借鉴经济学的理论为主。如沈海虹[9]认为城市遗产由于其非竞争性、非排他性和外部性,具有公共产品的属性,而公共产品需要通过集体行动和集体选择提供。因此,他以集体选择为理论基础,针对城市遗产保护中的市场失衡和政府管制失灵的问题,提出从选择主题与方式、选择效率和选择标准三个方面建立可以获得一种“一致同意通过”的遗产保护社会机制的方法。赵天英、刘志华[42]通过对历史街区的外部经济性的分析,借鉴“庇古税”理论和科斯定理的解决方法,提出将历史街区的外部经济性内部化的方法。应臻[12]运用新制度经济学中产权和交易费用理论,深入探讨城市遗产保护中经济现象形成的原因,对城市历史文化遗产的资源配置现象进行了分析,并强调可通过因果关系改善局限条件,从而改善保护政策,增强保护实践的效能。周亚琦[43]在借鉴外部性、公共物品、资金配置等理论的基础上,通过对城市资产的经济属性的分析,提出城市遗产保护资金配置的理论基础,构建了评价体系,并从宏观和客观层面提出解决的有效途径:在宏观层面上,对多项目进行效益比较;在微观层面上,采用多种保护方法。

同时从管理学、社会学和法学,甚至传媒学角度的研究也逐渐出现。如在管理学方面,林正雄[44]通过借鉴博弈观点的“赛局理论”,针对北台湾历史街区保护规划中“参与者”的角色和立场梳理出三个阶段:第一阶段的不合作赛局的冲突;第二阶段的半合作赛局的妥协;第三阶段的合作赛局的均衡解,并强调历史遗产应利用参与者的反身性来创造双赢的局面。翁玉玟[45]以上海青浦区曲水园的管理范式为例,通过对非营利组织管理的研究,介绍了遗产保护管理的组织结构并建立组织管理架构图。在社会学方面,居阳[46]等以福建长汀店头街的历史街区更新为例,通过引入话语权思想,根据公众的不同话语权等级将空间划分为三大类:所有权本体空间(强话语权空间)、相邻影响空间(中话语权空间)、功能联系空间(弱话语权空间),并以GIS定量研究方法,制定了话语权分配落实机制,构建基于话语权的公众参与制度。同时赵银红[47]强调了公众参与机制和其他城市遗产保护子机制中构建“平衡与制约”关系的重要性。在法学方面,为公众参与提供法理支撑成为了研究的重点。胡春华、游晓兰[48]从私权、公权力、公民知情权以及条约信守等方面强调了公众参与文化遗产的法理基础,并提出从立法、行政执法以及监督救济三个方面构建公众参与机制的建议。同时传播学在文化遗产保护宣传方面的重要影响也逐渐受到重视[49]。

5 我国研究现状与建议

通过前文对于城市遗产保护中公众参与的最新研究的分析可以看出无论是在研究对象还是方法上都出现了转变:在研究对象上,从早期的全盘接受式国外经验接受转向反思中外体制不同,而对基于我国实际的机制构建的需要;在研究方法上,从基于城市规划理论的保护规划编制策略本体研究转向借鉴经济学、社会学、管理学理论的对于公众参与的经济效益、管理制度和非政府组织的生存状态、机构管理等的研究。

同时也可以看出,虽然研究内涵逐渐深入、研究广度逐渐拓宽,但是基于可持续保护的公众参与的研究并不多见,研究问题多只针对单一方面或过于空泛并在实践中常与现实产生矛盾。究其原因,一方面由于我国是土地公有制,房屋乃至城市作为土地的附属物,对民众而言不具有完整的权利,所以在城市遗产的决策话语权上,政府及相关管理部门具有压倒性的优势;反过来,我国公众对不拥有完整权力的物品,特别是公共物品,愿意参与的程度和范围有限,并不如西方社区环境下公众的参与意愿强。因而我国在城市遗产保护的公众参与实践与国外情况存在很大的差别,相互的借鉴性也必然受到一定制约。在这种一方压倒优势状态无法改变的情况下,片面强调公众参与实践,难免落于空洞或者权利施舍的骗局。

另一方面,公众参与作为城市遗产保护中的一个子系统,既与遗产保护的决策机制相关,也与公众参与的实践方法相关,并且受到两部分相互作用的影响。只有仔细审阅遗产保护中多方利益相关者相互作用的复杂性,同时准确的评价各部分在公众参与机制建立中所起的作用,才能够对可持续的城市遗产保护提出有效的策略。因此,正如本文研究的目的所在,这一部分将讨论一些可能的研究方向。

5.1 决策主体与公众参与

城市遗产保护作为一种公共政策,在决策机制上同样受到国家土地所有制度的影响。在我国土地公有的前提下,政府及相关管理部门对土地及其附属物具有未受制约的决策权。这一现状导致政府及相关管理部门拥有巨大且集中的资源,其结果一方面有利于城市的整体规划和发展,具有高效的组织能力和实施能力,另一方面也使决策风险增大,城市遗产保护被不当决策破坏的可能性增大。为规避城市遗产保护中的决策风险,多边的决策主体机制研究对于公众参与的推进具有较强的实践价值。显然,在决策过程中,公众作为城市遗产的直接相关人或某种主体,其所具有的自我保护意识在一定程度上可与政府及相关管理部门的决策形成一种有益的张力。同时,第三方机构如NGO(非政府组织),NPO(非营利组织)等在决策过程中的影响也不容忽视。其在城市遗产保护的实践中以动员社会力量,号召社会关注,组织公众参与的行为方式积极参与决策过程。因此,未来的研究除了持续关注不同利益相关者在保护中的行为外,针对更有效的多边决策机制研究和第三方参与所带来的有利影响的研究也具有重要的价值。利益相关者之间的关系问题也是一个值得研究的方向,同时社区层面的参与和非正式政策对于公众参与的影响也同样值得研究。

5.2 保护规划

信息收集是遗产保护的重要内容,也是保护规划的基础。充分主动的信息收集和信息分享是公众参与的前提。为了给信息收集提供有效途径,建构民众提供信息的平台,未来的研究应通过检视现有机制,来寻找更多有效的方法。在这里提供两条有效途径:首先,在定性研究方面,规划编制者可在信息收集全过程中广泛采用口述历史的调研方法,收集第一手的公众意愿。此种将公众史学引入城市遗产保护的方法在美国已有广泛的使用[50]。其次,为在保护规划的制定中定量的保证公众参与的比例与影响力,未来的研究在对公众参与的有效性方面应该进行定量的评价。虽然已有钱翔在其硕士论文[51]中提出通过对公众参与效率和公众认可度两个目标中的多个子目标进行评分的方法来判断历史街区公众参与的有效性,但是评价体系的科学性方面还需要更多学者的探索。

5.3 现有城市遗产保护实践的评价

对现有实践的评价的研究已有很多,现阶段的研究多集中于社会和经济评价。从可持续原则出发的城市遗产保护更多的是以未来为志向的保护,因此历时性看待公众参与将更有益于可持续发展,建议以后的研究可以通过对城市遗产保护中公众参与的历时性研究来平衡分析其中的社会、经济和环境的影响。

[1]阮仪三,丁枫.我国城市遗产保护民间力量的成长[J].城市建筑,2006(12):6-7.

[2]The World BANK.Participatory Development and the World Bank: PotentialDirectionsforChange[EB/OL].[2013-10-19].http://www.google.com.tw/booksid=oC2xs3cY7ToC&printsec=frontcover&hl=zh-CN#v=onepage&q&f=false.

[3]UNECE.convention on access to information,publicparticipation in decision-making and access tojustice in environmental matters[EB/OL].[2013-10-19].http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html.

[4]刘敏.天津建筑遗产保护公众参与机制与实践研究[D].天津:天津大学,2012.

[5]Sherry R ARNSTEIN.A Ladder of Citizen Participation[EB/OL].[2013-10-19].http://lithgow-schmidt.dk/sherryarnstein/ladder-of-citizen-participation.html#download.

[6]Desmond M.CONNOR.A new ladder of citizen participation[J].National Civic Review,1988,77(3):249-257.

[7]Edwin H.W.Chan ESTHER H.K.YUNG.Problem issues of public participation in builtheritage conservation[J].Habitat International,2011,35(3):457-466.

[8]张松.城市文化遗产保护国际宪章与国内法规选编[M].上海:同济大学出版社,2007.

[9]沈海虹.“集体选择”视野下的城市遗产保护研究[D].上海:同济大学,2006.

[10]倪斌.建筑遗产利益相关者行为的经济学分析[J].同济大学学报:社会科学版,2011(5):118-124.

[11]Giovanni RAZZU.Urban redevelopment,cultural heritage, poverty andredistribution: the case of Old Accra and Adawso House[J].Habitat International,2005,29(3):399-419.

[12]应臻.城市历史文化遗产的经济学分析[D].上海:同济大学,2008.

[13]孙施文,殷悦.西方城市规划中公众参与的理论基础及其发展[J].国外城市规划,2004(1):15-20+14.

[14]张松.日本历史环境保护的理论与实践──法律、政策与公众参与[J].华中建筑,2001(4):84-88.

[15]Fergus T.MACLAREN.加拿大遗产保护的实践以及有关机构[J].国外城市规划,2001(4):17-21+1.

[16]焦怡雪.英国历史文化遗产保护中的民间团体[J].规划师,2002(5):79-83.

[17]焦怡雪.美国历史环境保护中的非政府组织[J].国外城市规划,2003(1):59-63.

[18]焦怡雪.日本历史环境保护中的民间团体//城市规划面对面——2005城市规划年会论文集:下[C].2005.

[19]沈海虹.美国文化遗产保护领域中的税费激励政策[J].建筑学报,2006(6):17-20.

[20]于海漪.日本公众参与社区规划研究之二:社区培育的起源与发展(上)[J].华中建筑,2010(12):177-179.

[21]焦怡雪.公众参与:日本川越市一番街历史地段保护范例[J].北京规划建设,2004(2):138-140.

[22]顾方哲.美国波士顿贝肯山历史街区保护模式研究[D].济南:山东大学,2013.

[23]朱天.美国MAIN STREET PROGRAM及对中国历史文化街区保护的启示[M].昆明:云南科技出版社,2012.

[24]朱晓明,王洪辉.风暴之后——“英国遗产”应对气候变化的历史环境保护策略分析[J].中国名城,2010(8):16-22.

[25]翁锦程.保护历史文化遗产的本质在于传承——以泰国素可泰和中国澳门为例[M].昆明:云南科技出版社,2012.

[26]雷翔,陈玉.东南亚国家历史文化遗产保护的历程与转变[J].建筑学报,2009(6):32-36.

[27]Jitendra SINGH,Gaurav SINGH,Nayana R SINGH,等.建筑遗产的保护——印度的经验及未来的可能性[J].建筑与文化,2010(11):14-17.

[28]张国超.意大利公众参与文化遗产保护的经验与启示[J].中国文物科学研究,2013(1):43-46.

[29]肖永亮,李飒.中外历史文化名城古迹保护比较[J].中国名城,2011(7):58-61.

[30]李晖,丁宏伟.可持续发展的历史街区保护[J].规划师,2003(4):75-78.

[31]郑利军,杨昌鸣.历史街区动态保护中的公众参与[J].城市规划,2005(7):63-65.

[32]戴彦.巴蜀古镇历史文化遗产适应性保护研究[D].重庆:重庆大学,2008.

[33]单霁翔.试论新时期文化遗产事业的发展趋势[J].南方文物,2009(1):7-19.

[34]张松,赵明.历史保护过程中的“绅士化”现象及其对策探讨[J].中国名城,2010(9):4-10.

[35]肖建莉.历史文化名城制度30年背景下城市文化遗产管理的回顾与展望[J].城市规划学刊,2012(5):111-118.

[36]陈蔚.我国建筑遗产保护理论和方法研究[D].重庆:重庆大学,2006.

[37]吴祖泉.城市遗产保护中的公众参与——以广州市恩宁路街区改造为例[C].南京:东南大学出版社,2011.

[38]林冬阳,周可斌,王世福.由“恩宁路事件”看广州旧城更新与公众参与[C].昆明:云南科技出版社,2012.

[39]周军,朱隆斌.老城保护中可持续性的探索与实践——以广西百色市解放街及三江口地区城市更新规划为例[J].城市建筑,2011(8):45-47.

[40]王珺,周亚琦.香港_活化历史建筑伙伴计划_及其启示[J].规划师,2011,27(4):73-76.

[41]刘志坚,宋宝麒.民众参与城市空间改造之机制--以台北市推动-地区环境改造计划-与-社区规划师制度-为例[J].城市发展研究,2003(1):16-20.

[42]赵天英,刘军华.历史街区保护的外部经济性及其内部化探讨[J].现代城市研究,2007(4):43-47.

[43]周亚琦.城市遗产保护资金配置效益研究[D].武汉:华中科技大学,2009.

[44]林正雄.从博弈观点论北台湾历史街区保护中参与者的反身性[J].城市建筑,2011(2):18-21.

[45]翁玉玟.中国历史园林的保护管理[C].北京:中国林业出版社(China Forestry Publishing House),2009.

[46]居阳,张翔,徐建刚.基于话语权的历史街区更新公众参与研究——以福建长汀店头街为例[J].现代城市研究,2012(9):49-57.

[47]赵银红.论历史文化遗产保护新机制及其“双层”建构——以城市化为背景[J].云南行政学院学报,2012(3):111-113.

[48]胡春华,游晓兰.公众参与民族民间文化遗产保护的法理基础及制度安排[J].西华大学学报:哲学社会科学版,2008(6):29-31.

[49]丛桂芹.文化遗产保护中阐释与传播理念的凸显[J].建筑与文化,2013(3):60-61.

[50]王希.谁拥有历史——美国公共史学的起源、发展和挑战[J].历史研究,2010(3):34-47+189.

[51]钱翔.城市历史街区改造中公众参与的有效性研究[D].重庆:重庆大学,2011.

——围棋