建筑边坡岩体分类方案的改进

方玉树

(1后勤工程学院,重庆 401311;2岩土力学与地质环境保护重庆市重点实验室,重庆 401311)

0 引言

近十余年来,我国建筑边坡工程采用专门的属于岩质边坡稳定性分类性质的岩体分类方案。它用于确定岩质边坡岩体强度参数(岩体等效内摩擦角)、支护结构岩石荷载修正系数、岩体破裂角、锚杆抽检比例、工程安全等级、锚喷支护做法、同坡高下的坡率允许值、采用排桩式锚杆挡墙的推荐范围、预应力锚杆传力结构类型[1-2]。划分建筑边坡岩体类型成了我国建筑边坡工程中一个基本的要求。

数年前笔者曾分析过原建筑边坡岩体分类方案在分类规律、分类对象、分类因素及工程应用等方面存在的问题[3-4]。因现分类方案本身及其应用领域和方式有所变化,本文在新老分类方案对比的基础上对现建筑边坡岩体分类方案在边坡岩体覆盖范围、边坡稳定性变化规律和工程应用方面存在的新问题进行分析,并提出改进建议。为节省篇幅,以后文中“外倾结构面或外倾不同结构面的组合线”一语均用“外倾结构面”一语代替。

1 新老分类方案的对比

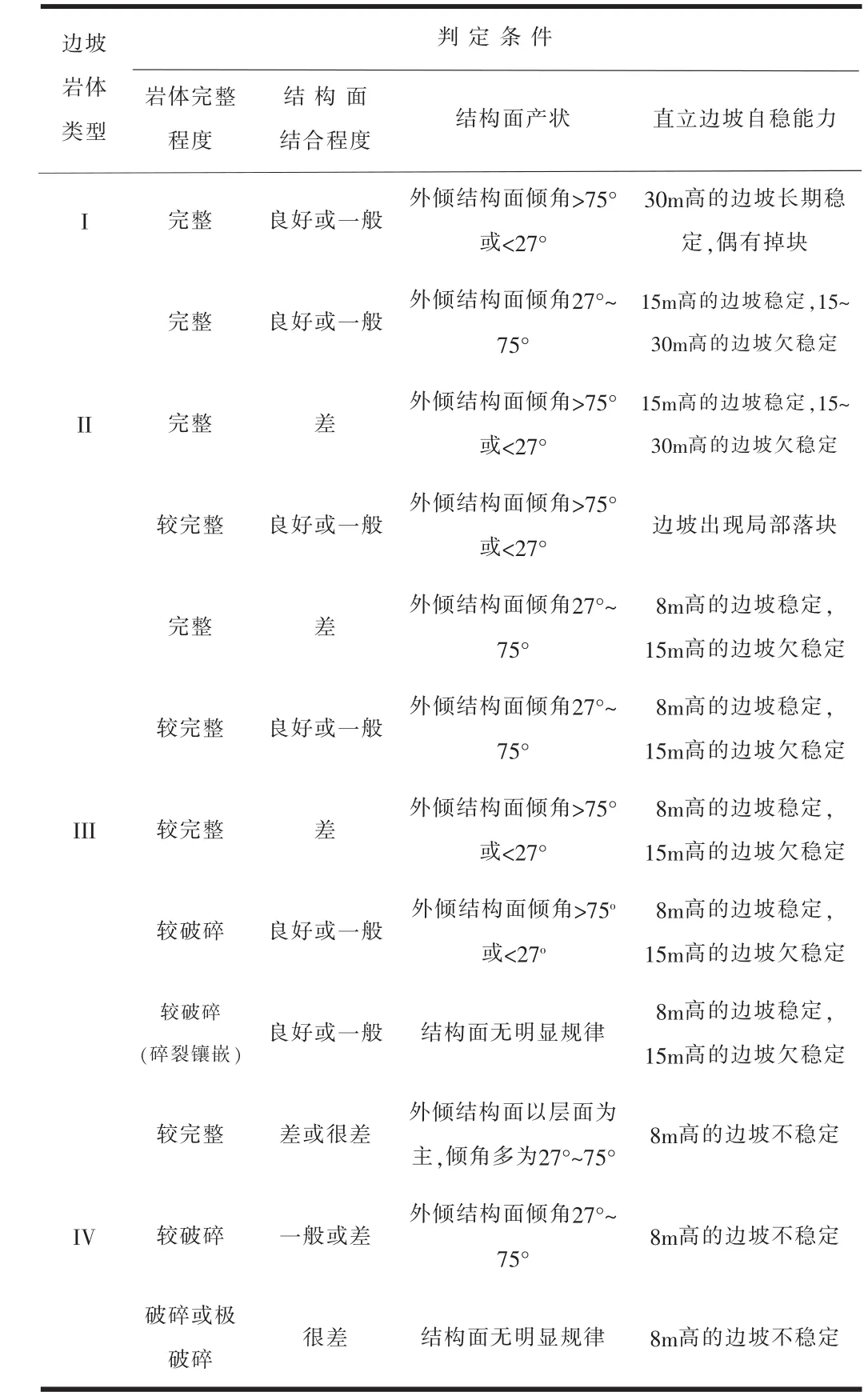

现建筑边坡岩体分类方案是:有外倾结构面时如表1所示(其中岩体完整程度采用常规的五分法划分)。无外倾结构面时,完整、较完整的坚硬岩、较硬岩宜划为Ⅰ类,较破碎的坚硬岩、较硬岩宜划为Ⅱ类;完整、较完整的较软岩、软岩宜划为Ⅱ类,较破碎的较软岩、软岩可划为Ⅲ类。

与老分类方案进行比较可知,现分类方案有下列新情况:

(1)除破碎、极破碎岩体外,表1实际上只是有外倾结构面岩体的分类表。

(2)表1删除了不包括由外倾软弱结构面控制的边坡和倾倒崩塌型破坏的边坡的注解,表明表1包括了所有有外倾结构面的边坡岩体。

(3)最不利的外倾结构面倾角下限从35°降低为27°。

(4)岩体完整程度从三分法改为五分法(其中,五分法中“完整”与三分法中“完整”相当;五分法中“较完整”和“较破碎”与三分法中“较完整”相当,五分法中“破碎”和“极破碎”与三分法中“不完整”相当),其中,“完整”岩体类别归属与原分类方案的“完整”岩体相当,“破碎”、“极破碎”岩体类别归属与原分类方案的“不完整”岩体相当,“较完整”岩体类别归属与原分类方案的“较完整”岩体相当,“较破碎”岩体的类别归属与原分类方案的“较完整”岩体不同,做了重新安排。

2 现分类方案在边坡岩体覆盖范围方面存在的问题

现分类方案与原方案一样存在某些边坡岩体找不到类别归属的问题,只是具体情况不同而已。下列边坡岩体均找不到类别归属:(1)外倾结构面倾角大于75°或小于27°、结构面结合差的较破碎岩体;(2)结构面结合很差的完整岩体;(3)结构面结合极差的岩体;(4)结构面结合差或很差、外倾结构面倾角27°~75°、外倾结构面不以层面为主但结构面贯通性好的较完整岩体(因其外倾结构面不以层面为主,故不属于表1中IV类岩体第一种情形;因其外倾结构面贯通性不差,故也不属于表1注解7所列III类岩体情形);(5)结构面结合很差、外倾结构面倾角27°~75°、外倾结构面不以层面为主且结构面贯通性差的较完整岩体(因其外倾结构面不以层面为主,故不属于表1中IV类岩体第一种情形;因其结构面结合很差,故也不属于表1注解7所列III类岩体情形)。

表1 现建筑边坡岩体分类

3 现分类方案在边坡稳定性变化规律方面存在的问题

根据现分类方案的相关说明和分类因素,现分类方案同原分类方案一样属于岩质边坡稳定性分类,因此,现分类方案应体现坡高坡形相同边坡稳定性随岩体类别的有序变化:岩体类别相同时,边坡稳定性相同或相近;岩体类别不同时,边坡稳定性不同;岩体类别越低,边坡稳定性越高。这是对作为边坡稳定性分类的边坡岩体分类方案的基本要求。但下列现象表明现分类方案没有体现坡高坡形相同的边坡稳定性随岩体类别的有序变化。

3.1 同样的岩体在无外倾结构面时的类别低于有外倾结构面时的类别

(1)按现分类方案,当有倾角小于27°、结合良好或一般的外倾结构面时,较破碎的较软岩、软岩岩体划为Ⅱ类;当无外倾结构面时,较破碎的较软岩、软岩岩体划为Ⅲ类。

(2)按现分类方案,对高度不大于15m的边坡,当有倾角小于27°、结合良好或一般的外倾结构面时,完整的较软岩岩体划为I类;当无外倾结构面时,完整的较软岩岩体划为Ⅱ类。

3.2 与原分类方案相比,有外倾结构面的边坡岩体类别大范围大幅度降低

(1)在现分类方案中,完整程度按五分法划分的“较破碎”岩体属于原分类方案中完整程度按三分法划分的“较完整”岩体,但其类别归属则与原分类方案不同:结构面结合良好或一般、外倾结构面倾角大于75°或小于27°的较破碎岩体由原分类方案中Ⅱ类降为Ⅲ类;结构面结合一般、外倾结构面倾角35°~75°的较破碎岩体由原分类方案中Ⅲ类降为IV类。现边坡岩体分类方案的相关说明没有解释这两种岩体稳定性为何分别低于Ⅱ类和Ⅲ类而与Ⅲ类和IV类相同或相近。

(2)在现分类方案中,最不利的外倾结构面倾角下限从02版的35°降低为27°。 这一调整使外倾结构面倾角为27°~34°、在原分类方案中为I类、Ⅱ类、Ⅲ类的岩体分别降为Ⅱ类、Ⅲ类、IV类。现边坡岩体分类方案的相关说明对此解释说:结构面倾角由35°改为27°,是因为分类考虑了后仰边坡,而缓倾结构面在后仰边坡中容易发生破坏。这样的说法没有解释这些岩体稳定性为何分别低于I类、Ⅱ类、Ⅲ类而与Ⅱ类、Ⅲ类、IV类相同或相近。同时,这样的说法也是不正确的:对同样倾角的外倾结构面,直立边坡比后仰边坡有更大的滑体自重。只要这个滑体不是因后缘陡倾裂隙和充当滑面的外倾结构面这两个面上的水压力而滑动,直立边坡就比后仰边坡更易沿充当滑面的外倾结构面滑动。

(3)更有甚者,“较破碎”岩体类别归属和最不利外倾结构面倾角下限这两方面的下调导致下列结果:结构面结合一般、外倾结构面倾角为27°~34°的较破碎岩体由原分类方案中的Ⅱ类降为IV类(即从“较好”降为“最差”)。现边坡岩体分类方案的相关说明没有解释这种岩体稳定性为何远低于Ⅱ类而与IV类相同或相近。

3.3 没有体现不同破坏方式稳定性受控因素的不同

(1)没有体现倾倒崩塌型破坏和滑移型破坏稳定性受控因素的不同。现分类方案包括了倾倒崩塌型边坡。对倾倒崩塌型破坏,陡倾结构面起控制作用而无论是否外倾,结构面对稳定性的影响主要取决于结构面贯通程度而不是结构面结合程度;对外倾结构面而言,同等情况下,倾角为85°的外倾结构面比倾角为60°的外倾结构面更易引起倾倒崩塌。因此,将外倾结构面倾角和独立于岩体完整程度之外的结构面结合程度作为主要分类因素和将外倾结构面倾角为27°~75°作为结构面产状的最不利情况对倾倒崩塌型边坡而言是不正确的。

(2)没有体现沿外倾结构面滑移和沿岩体中最不利方向滑移稳定性受控因素的不同。岩质边坡滑坡型破坏至少有两种:一种是沿外倾结构面滑移 (即受外倾结构面抗剪强度参数控制的破坏),一种是沿岩体中最不利方向滑移(即受岩体抗剪强度参数控制的破坏)。从实际边坡工程中这两种滑移型破坏形式的岩质边坡稳定性计算过程可知,在抗剪强度参数方面,对受外倾结构面抗剪强度参数控制的破坏,边坡稳定性仅取决于外倾结构面抗剪强度参数;对受岩体抗剪强度参数控制的破坏,边坡稳定性仅取决于岩体抗剪强度参数,而岩体抗剪强度参数(岩体粘聚力和岩体内摩擦角)取决于岩石抗剪强度参数(岩石粘聚力和岩石内摩擦角)及岩体完整程度。对受外倾结构面抗剪强度参数控制的破坏而言,将岩体完整程度作为主要分类因素是不正确的。对受岩体抗剪强度参数控制的破坏而言,将外倾结构面倾角和独立于岩体完整程度之外的结构面结合程度作为主要分类因素而不将岩石坚硬程度作为主要分类因素是不正确的。比如:对坡高相同、岩石均较硬的直立边坡,岩体完整、外倾结构面倾角为70°、结合差、强度参数为φ=19O,c=60kPa时的抗滑稳定性低于岩体较完整、外倾结构面倾角为70°、结合差、强度参数为φ=25O,c=80kPa时的抗滑稳定性,但按表1划分岩体类别时,前者为Ⅲ类,后者为IV类,分类规律与边坡抗滑稳定性规律相反。对受岩体抗剪强度参数控制的破坏而言,两种边坡岩体均有很高的抗滑稳定性,划为最低的Ⅲ类和IV类均是不合适的。

3.4 没有体现坡角对外倾结构面倾角和结构面结合程度作用的影响

外倾结构面倾角和结构面结合程度对边坡抗滑稳定性所起的作用与坡角有关,考虑外倾结构面倾角和结合程度对边坡抗滑稳定性所起的作用远不是判定其倾角是否在27°~75°范围内、其结合程度属哪个档次这么简单。比如:坡角同为60°且坡高相同时,倾角为74°且结合差的外倾层面对边坡抗滑稳定性所起的作用与倾角为46°且结合差的外倾层面对边坡抗滑稳定性所起的作用大不相同。当岩石较硬、岩体完整时,两者的稳定性相差甚远(前者抗滑稳定,后者在坡高较大时抗滑不稳定,两者稳定状态处于两个极端),但按表1划分的岩体类别均为Ⅲ类。又比如:坡高相同时,倾角为88°且结合差的外倾层面对坡角为50°的边坡和直立边坡抗倾覆稳定性所起的作用大不相同。当岩石较硬、岩体完整时,两者的稳定性相差甚远(前者抗倾稳定,后者在坡高较大时抗倾不稳定,两者稳定状态处于两个极端),但按表1划分的岩体类别均为Ⅱ类。

3.5 没有体现外倾结构面倾角和结构面结合程度组合作用的不同

例如:岩石较硬、岩体完整时,外倾结构面倾角为28°、结合良好、强度参数为φ=36O,c=140kPa的边坡岩体和外倾结构面倾角为26°、结合差、强度参数为φ=19O,c=60kPa的边坡岩体均为Ⅱ类,但坡角同为90°且坡高相同时,前者抗滑稳定,后者在坡高较大时抗滑不稳定,两者稳定状态处于两个极端。

3.6 直立边坡自稳能力表述矛盾

(1)直立边坡自稳能力表述与稳定状态划分的规定矛盾。根据边坡稳定状态的划分标准[2],在“稳定”和“欠稳定”之间还有“基本稳定”一级,在“稳定”和“不稳定”之间还有“基本稳定”和“欠稳定”二级,各级稳定状态对应不同的稳定系数。表1“直立边坡自稳能力”一栏中,对Ⅱ类岩体“15m高的边坡稳定,15~30m高的边坡欠稳定”的表述意味着:对Ⅱ类岩体直立边坡而言,一旦高度超过15m,稳定状态就从“稳定”越过“基本稳定”直接进入“欠稳定”。对I类岩体“30m高的边坡长期稳定,偶有掉块”的表述和对Ⅱ类岩体“15m高的边坡稳定,15~30m高的边坡欠稳定”的表述意味着:对高度超过15m的直立边坡而言,一旦岩体类别从Ⅱ类升为I类,稳定状态就从“欠稳定”越过“基本稳定”直接进入“稳定”。对Ⅲ类岩体“8m高的边坡稳定,15m高的边坡欠稳定”的表述和对IV类岩体“8m高的边坡不稳定”的表述意味着:对高度为8m的直立边坡而言,一旦岩体类别从IV类升为Ⅲ类,稳定状态就从“不稳定”越过“欠稳定”和“基本稳定”直接进入“稳定”。

(2)直立边坡自稳能力表述与岩体类别划分结果矛盾。表1“直立边坡自稳能力”一栏中,对Ⅱ类岩体中岩体较完整、结构面结合良好或一般、外倾结构面倾角>75°或<27°情形采用“边坡出现局部落块”的表述,这与对Ⅱ类岩体中另外两种情形采用“15m高的边坡稳定,15~30m高的边坡欠稳定”的表述不同,却与对I类岩体采用“30m高的边坡长期稳定,偶有掉块”的表述接近,意味着同一岩体类别的直立边坡不具有相同或相近的自稳能力,不同岩体类别的直立边坡具有相近的自稳能力。

实际上,与原分类方案一样,现分类方案中直立边坡自稳能力这个分类因素既没有也无法且不应对分类发挥作用:a.边坡岩体分类是以岩体完整程度、结构面结合程度和结构面产状三因素为主、兼顾其他因素的影响(其他因素的影响见表1注解)。由此将岩体归类后并无更改。b.在勘察设计中直立边坡尚未形成,在施工中对一些直立高边坡常采用逆作法,更有大量边坡并非直立,直立边坡自稳能力无法考察。c.随着坡角的变化,外倾结构面对稳定性所起的作用大小将发生变化(具体说明见本部分第4个问题的论述),故直立边坡自稳能力不代表非直立边坡自稳能力,而边坡岩体分类并不限于直立边坡,因此,直立边坡自稳能力不应对分类发挥作用。鉴于这些情况,直立边坡自稳能力这个因素应该取消。

3.7 某些岩体类别不确定

现分类方案中“完整的极软岩可划为III类或IV类”这一注解提供了岩体类别的两个选择。

上述分析表明,现分类方案没有体现坡高坡形相同边坡稳定性随岩体类别的有序变化,也没有体现坡高坡形相同边坡在同一破坏方式 (倾倒崩塌破坏或受结构面抗剪强度参数控制的滑移破坏或受岩体抗剪强度参数控制的滑移破坏或其他破坏方式)下稳定性随岩体类别的有序变化,说明现分类方案在名义上是边坡稳定性分类,实际上不是边坡稳定性分类,也不是同一破坏方式下的边坡稳定性分类。根据其分类因素可知,它也不是岩体完整程度分级、岩石坚硬程度分级、岩体基本质量分级或者其它分级。因此,它是一个缺乏规律性和逻辑性的分类。

4 现分类方案在边坡工程应用方面存在的问题

现分类方案在建筑边坡工程中的应用共有九个方面。现对其进行一一分析。

4.1 关于岩体破裂角的确定

岩体破裂角即边坡岩体破裂面倾角。其公式与岩土压力公式相伴而生,确定的岩土压力公式对应着确定的破裂角公式。不应根据现行岩体类别确定破裂角[5]。况且,因岩体破裂角建立在主动土压力概念基础上而主动土压力概念对边坡抗失稳支护结构岩土荷载计算不适用,岩体破裂角的概念应取消[5-6]。

4.2 关于同坡高下坡率允许值的确定

因现分类方案不体现坡高坡形相同边坡稳定性随岩体类别的有序变化,故不能用于确定同坡高下的稳定坡率。例如:岩体完整时,外倾结构面倾角为28°、结合良好、强度参数为φ=36O,c=140kPa的边坡岩体和外倾结构面倾角为26°、结合差、强度参数为φ=19O,c=60kPa的边坡岩体均为Ⅱ类,但当坡高同为24m、岩石同为微风化、边坡工程安全等级同为一级时,经稳定性计算,前者稳定率可达1∶0.00,达到坡高为8m以下的Ⅰ类岩体坡率允许值上限,后者稳定坡率为1∶0.22,仅略高于坡高为15~25m的Ⅱ类岩体坡率允许值上限1∶0.25。

况且,稳定坡率如同边坡稳定系数一样与许多因素有关,应通过边坡稳定性计算确定,不应根据岩体类别、风化程度及坡高查表确定。正如付文光等人所言[7]:“现在,计算机已是日常工具,计算整体稳定性是对设计者最基本的要求……查表设计方式已经不再适应现代工程建设与现代工程管理的需要。”

此外,坡率允许值不仅包括抗滑稳定坡率还包括控制拉裂坡率(为控制拉裂变形而设定的坡率上限)。一些岩石坚硬程度较高和岩体完整程度较高的高陡边坡抗滑稳定性很高,但仍需要放坡或支护,这是因为高陡边坡坡顶可能会出现拉裂变形,最后逐渐演化为崩塌破坏。控制拉裂坡率与边坡岩体抵抗侧向变形的能力有关,抵抗侧向变形能力越低,控制拉裂坡率越小,而边坡岩体抵抗侧向变形能力与岩石坚硬程度、岩体完整程度和有无与边坡走向平行的陡倾结构面有关,岩石坚硬程度和岩体完整程度越低,边坡岩体抵抗侧向变形能力越低,而在相同岩石坚硬程度和岩体完整程度情况下,有与边坡走向平行的陡倾结构面时边坡岩体抵抗侧向变形能力低于无与边坡走向平行的陡倾结构面时。现行边坡岩体分类方案不是边坡岩体抵抗侧向变形能力分类,因此,不应据此确定控制拉裂坡率。

4.3 关于推荐采用排桩式锚杆挡墙范围的确定

目前,塌滑区内有重要建筑物基础的Ⅳ类岩质边坡被列入推荐采用排桩式锚杆挡墙的范围。

排桩式锚杆挡墙的特点是可以先完成桩的施工,然后自上而下交替实施切坡和锚杆。这样,既避免切坡施工带来的安全隐患,又能较好地约束边坡变形。因此,它特别适用于切坡施工时可能失稳、预估变形可能突破变形控制值的边坡。故推荐采用排桩式锚杆挡墙的范围应是切坡施工时可能失稳或预估变形可能突破变形控制值的边坡。

现分类方案不体现坡高坡形相同边坡稳定性随岩体类别的有序变化,故Ⅳ类岩质边坡不一定是稳定性相对最差的边坡。现分类方案不是抵抗侧向变形能力分类,故Ⅳ类岩质边坡不一定是抗变形能力相对最差的边坡。况且,稳定性相对最差的边坡也不意味着在切坡施工时可能失稳,抗变形能力相对最差的边坡也不意味着在切坡施工时预估变形可能突破变形控制值,因为边坡稳定性高低和变形量大小还与坡高、坡形等因素密切相关。因此,现分类方案不能用于确定采用排桩式锚杆挡墙的推荐范围。

4.4 关于岩体等效内摩擦角的确定

作为岩体粘聚力和岩体内摩擦角的综合,岩体等效内摩擦角除与坡形、坡高有关外主要应与岩体粘聚力和岩体内摩擦角有关,而岩体粘聚力和岩体内摩擦角由岩石粘聚力和岩石内摩擦角及岩体完整程度决定,因此,岩体等效内摩擦角不能用岩体类别来确定。况且,分析表明,工程中所用岩体等效内摩擦角作用与岩体内摩擦角和岩体粘聚力作用远远不等效,真正的岩体等效内摩擦角无法在边坡稳定性计算之前获得,采用岩体等效内摩擦角和主动岩石压力概念计算边坡支护结构岩土荷载导致边坡抗滑稳定安全系数在边坡工程设计中失去阈值的作用,而用于非抗滑目的则不合乎逻辑,岩体等效内摩擦角的概念应取消[5]。

4.5 关于支护结构岩石压力修正系数的确定

岩石压力修正系数应与边坡岩体抵抗侧向变形能力有关,抵抗侧向变形能力越低,修正系数越大。现行边坡岩体分类方案不是边坡岩体抵抗侧向变形能力分类,因此,不应据此确定岩石压力修正系数。

4.6 关于锚杆抽检比例的确定

目前,自由段位于Ⅳ类岩体内时锚杆抽检百分数增加为5%。在同等条件下,强度较低的岩体对应着更多的锚杆数量,对相同的抽检百分数有更多的抽检数量,因此对强度较低的岩体采用更大的抽检百分数是不必要的。况且,现行岩体分类不是岩体强度分类,岩质相同、同为较完整且结构面结合差的Ⅳ类岩体与Ⅲ类岩体的区别仅仅是外倾结构面倾角不同,二者显然应有相同的抽检百分数。

4.7 关于边坡工程安全等级的确定

无论岩体类别如何,边坡失稳后可能导致一幢超高层住宅破坏的后果都应是很严重的,边坡失稳后仅可能导致绿化带破坏的后果都应是不严重的。因此,边坡工程安全等级应由破坏后果严重性决定而不应与岩体类别挂钩。

4.8 关于锚喷支护做法的确定

锚喷支护做法包括锚杆间距、面板类型、面板厚度。显然,锚喷支护做法与岩石坚硬程度和岩体完整程度有关,岩石坚硬程度和岩体完整程度越低,锚杆间距越小、面板要求越高。现行岩体分类不是岩体强度分类,不应据此确定锚喷支护做法。

4.9 关于预应力锚杆传力结构类型的确定

显然,预应力锚杆传力结构类型包括钢筋混凝土框架格构和钢筋混凝土墩座、地梁等。其确定与岩石坚硬程度和岩体完整程度有关,岩石坚硬程度和岩体完整程度低的应选择钢筋混凝土框架格构,岩石坚硬程度和岩体完整程度高的可选择钢筋混凝土墩座、地梁。现行岩体分类不是岩体强度分类,不应据此确定预应力锚杆传力结构类型。

建筑边坡岩体分类的目的是应用即在建筑边坡工程中区别对待,但现分类方案没有合适的工程应用领域,按现行分类方案区别对待总是不合适。这表明这种分类的实际意义是不明显的。

5 边坡岩体分类的建议

最近,一些学者比照基于岩体质量指标BQ的地下工程岩体分级方法提出基于岩体质量指标BQ的岩质边坡工程岩体分级方法[8]。该方法在岩体基本质量指标基础上,考虑控制边坡稳定性的主要结构面类型与延伸性、结构面产状与坡面间关系以及边坡内地下水发育程度等影响因素,对岩体基本质量指标进行修正,由此确定边坡工程岩体级别,并给出各级别边坡工程岩体自稳能力的评价。显然,这种分级和基于岩体质量指标BQ的地下工程岩体分级方法一样,是工程岩体稳定性分级。

与地下工程岩体不同,受外倾结构面控制或岩体完整程度低或岩石坚硬程度低的岩质边坡稳定性计算早已有具体的方法[1-2],抗失稳支护参数(如:锚杆长度、截面、密度,挡墙截面,桩长度、桩截面、桩间距)不应根据边坡工程岩体稳定性级别确定而应根据将稳定系数提高到安全系数的需要通过稳定性计算来确定[6]。不受外倾结构面控制且岩体完整程度和岩石坚硬程度高的岩质边坡稳定性很高,可以直接判断为稳定。因此,进行边坡岩体稳定性分类是不必要的。在边坡稳定性分析方面,既有的通用分类(分级)(如岩石坚硬程度分级、岩体完整程度分级)[9-10]或专用于边坡的单因素分类(如根据结构面产状与坡面产状的关系进行的结构面分类、根据层面倾向与坡向的关系进行的边坡分类)已经够用。

但是,边坡处理不仅要抗失稳还要抗侧向拉裂变形。根据本文第4部分的分析可知,目前缺乏的是边坡岩体抵抗侧向变形能力分类,无论是控制拉裂坡率取值还是侧向自重压力修正系数取值均与边坡岩体抵抗侧向变形能力有关。本文第4部分已经指出,边坡岩体抵抗侧向变形能力与岩石坚硬程度、岩体完整程度和有无与边坡走向平行的陡倾结构面有关,岩石坚硬程度和岩体完整程度越低,边坡岩体抵抗侧向变形能力越低,而在相同岩石坚硬程度和岩体完整程度情况下,有与边坡走向平行的陡倾结构面时边坡岩体抵抗侧向变形能力低于无与边坡走向平行的陡倾结构面时。因此,应进行属于边坡岩体抵抗侧向变形能力分类的边坡岩体分类,这种分类可以在岩体基本质量等级的基础上根据有无与边坡走向平行的陡倾结构面进行调整,当有与边坡走向平行的陡倾结构面时下降一级。据此给出如表2所示的边坡岩体分类方案。

6 结论

(1)现建筑边坡岩体分类方案存在下列问题:①没有提供全部边坡岩体的类别归属;②没有体现坡高坡形相同的边坡稳定性随岩体类别的有序变化,也没有体现坡高坡形相同时某一破坏方式(如受岩体强度控制的滑移破坏方式)下边坡稳定性随岩体类别的有序变化;③没有合适的工程应用领域。因而这个分类方案的意义是不明显的。

(2)边坡处理不仅要抗失稳还要抗侧向拉裂变形。无论是控制拉裂坡率取值还是侧向自重压力修正系数取值均与边坡岩体抵抗侧向变形能力有关,因此需要进行属于边坡岩体抵抗侧向变形能力分类的边坡岩体分类。这种分类可以在岩体基本质量等级的基础上根据有无与边坡走向平行的陡倾结构面进行调整,当有与边坡走向平行的陡倾结构面时下降一级。笔者曾根据岩体基本质量等级给出控制拉裂坡率值表[11]和侧向自重压力修正系数取值表[12],这两个取值表忽略了有无与边坡走向平行的陡倾结构面对边坡岩体抵抗侧向变形能力的影响,以本文表2的岩体类别替代这两个取值表中的岩体基本质量等级相对更合理些。

表2 边坡岩体分类

[1]重庆市设计院.GB50330-2002建筑边坡工程技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.

[2]重庆市设计院.GB50330-2013建筑边坡工程技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2014.

[3]曹佑裕.建筑工程勘察技术措施[M].合肥:合肥工业大学出版社,2007.

[4]方玉树.建筑边坡岩体分类及其应用合理性研究 [J].中国地质灾害与防治学报,2008,16(2):190-195.

[5]方玉树.边坡工程中破裂角和岩体等效内摩擦角取值及应用若干问题探讨 [J].重庆建筑,2014(8).

[6]方玉树.边坡支护结构荷载取值问题研究[J].工程地质学报,2008(2).

[7]付文光,罗小满,孙春阳.浅议建筑边坡工程技术规范中的若干规定[J].岩土力学,2012,增刊1:190-195.

[8]邬爱清,汪斌.基于岩体质量指标BQ的岩质边坡工程岩体分级方法[J].岩石力学与工程学报,2014,33 (4):699-706.

[9]建设部综合勘察研究设计院.GB50021-2001岩土工程勘察规范:2009年版[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[10]水利部长江科学院.GB50218-94工程岩体分级标准[S].北京:中国计划出版社,1995.

[11]方玉树.论边坡坡率允许值表的取舍[J].重庆建筑,2014(3).

[12]方玉树.边坡抗变形支护结构岩土荷载计算若干问题探讨 [J].重庆建筑,2014(5).