肤如凝纸

本刊记者 / 吕昊 实习生 / 刘书琪 摄影 / 范永恒

肤如凝纸

本刊记者 / 吕昊 实习生 / 刘书琪 摄影 / 范永恒

文身终于脱离帮派标记或盲目跟风的产物,转为人们表达、保存情感与记忆的载体。

杨卓在工作室为客人文身。这样文满整个背部的图案需要分三次完成。

不足10平米的房间有些闷热。在狭小的空间里维持同一个姿势3个小时,杨卓握着电动针的右手微微出汗,白手套黏住了皮肤。瘦削的男孩趴在窗前平铺的文身椅上,赤裸上身,黑色颜料描出一幅未完成的九尾狐图案,覆盖了整个后背。

杨卓左手撑平男孩背部皮肤,右手拿针沾了沾工作台上小盒内调配好的颜料,脚踩下地板上的电动文身机开关。尖锐的滋鸣声响起,针尖以每分钟上万次的速度紧贴皮肤表层刺入刺出,随着杨卓手飞快移动,密集的针孔沿着预先画好的图案连成一条青黑细线,动作一气呵成。他娴熟地用纱布轻拭去多余的颜料,皮肤划口洇出一道深红的血色。

男孩皱眉、紧闭双眼,头埋进环绕的手臂里。“疼得恨不得咬手机。”休息间隙,这位几个月前刚走入职场的大学毕业生对《博客天下》说。这是他的第一个文身。

从割线到上色,完成整幅背部文身需要几十个小时,为了减轻顾客的疼痛,杨卓通常分三四次完成,每次留给伤口一个月的时间愈合结痂。如今已是他作为文身师从业的第11年,这样全背的图案,根据颜色与花纹繁复程度,杨卓收费几万元不等。

“钱真好赚”

有钱,是杨卓对文身行业的最初认知。

“我第一次去文身的时候没什么钱,就做了个特别小的龙的图腾,我的天啊,一小时收3000块钱,疯啦。那时候就觉得做文身吧,钱真好赚。”杨卓告诉《博客天下》。

在家乡东北,十几岁的少年杨卓发现,街上游荡的流氓、黑社会肩背上都刺着这样那样的记号,飞龙、雄鹰、猛虎,硬气无比。

“当时是小孩嘛,就觉得有文身挺牛逼的。”他和那个年代许多热血又叛逆的年轻人一样,喜欢摇滚,崇尚欧美文化,看见自己喜欢的乐队乐手都有文身,觉得特别酷。

龙的图腾是在当时沈阳最贵的文身工作室做的。图案也是翻画册随便选的,“什么是好的,根本就不懂。就觉得贵的东西肯定是好的,这是天理。”

师傅为他画草图时,杨卓一直看着,觉得专业学画画的自己可以画得更好,心想,设备不贵,如果买一套做这行,也许还能赚点零花钱。他跟家里要了钱,拉着朋友去沈阳专卖美容美发器材的美国城买了一套文身工具。回到家,他对照附赠的讲解光盘,研究了一下午如何组装文身机。

“其实光盘里讲得也不对,但当时我也不懂啊,就照着装上去,针没固定住,还一直晃。给朋友文了个我觉得画得挺好的图腾,反正文完自己觉得挺好,朋友也觉得挺好,”他点燃一支烟,抽了一口,笑了,“现在想想那个就是拿针胡乱扎的。”

2003年,他在鞍山开了第一家店,做一些蝴蝶、玫瑰之类的小文身。彼时文身还没开始在社会流行,店成立初期来的人不多,他把价格定得很低,小图案一次一两百元,靠口碑渐渐吸引来了成批对文身感兴趣的客人。同价位的文身如今在北京只有街头小铺可见。现在,杨卓工作室最便宜的文身师一小时收费1000至1500元,而一个巴掌大的文身一般需要花费几个小时,这是杨卓从欧洲学回的行业标准。

杨卓作品。他在业内以擅长做传统图案的文身闻名。

文身师大敏是杨卓团队的核心成员。在一部清华学生为他拍摄的纪录片中,他住在三里屯附近一套月租近万的公寓里,坦言自己月收入最高时接近10万元。视频播出后,受高额工资吸引、想来店里学文身的年轻人趋之若鹜。近几年,成熟文身师的可观收入快速推动行业发展,文身消费群体也随着微博等网络传播工具的出现逐渐壮大。目前杨卓工作室所在的三里屯,每隔几百米就有一家文身店。

杨卓不否认金钱给这个行业带来的诱惑,“我敢说,任何一个文身师最初选择这个职业,都是为了赚钱。”

作为一门靠手艺吃饭的行当,文身利润巨大,门槛却很低,最贵的设备才一万多元,便宜的工具不过千元,有些提供文身项目的美容院对文身师甚至没有绘画基础的要求。行业规范的缺失导致国内文身师质量良莠不齐。在北京文身店早期聚集地西单,至今仍隐匿着许多未成规模的小店,按图收费,价格100元起,卫生环境与文身质量不予保证。

文身质量的好坏十分考验师傅的技巧。现有的电动文身机原理是用沾有颜料的小针刺入皮肤内部,每分钟刺1.5万至3万次。针头刺穿表皮,让颜料渗透进真皮层。针头每次刺入皮肤,就造成一个伤口,在新细胞流向伤口、修复受损皮肤的过程中,颜料得以保存下来,成为文身。

杨卓工作室的文身师牛叔告诉《博客天下》,文身机的针在皮肤里运动的次数不能太多,否则对皮肤损伤过大,导致文后出血、留疤,颜色深浅也不一致。文身师技术不好的话,风雨天、换季都会造成皮肤发痒,“特别是彩色图案,里面的亮色颜料含有少量金属,本来文身后就偶尔会有微痒的感觉,如果文身技术差,瘙痒则是长期的,可能一年365天有300天都在痒。”

目前,杨卓工作室在北京拥有3家店铺、10位文身师,尽管收费不菲,每个人档期都是约满的状态。

文身的疼痛感因人而异。事实上,即使是健壮的男顾客,第一次下针时由于精神紧张而虚脱、晕倒的也不在少数。

痛,并快乐着

隔间里,杨卓工作室的另一位文身师正在一个年轻女孩侧腰处画图。刺耳的嗡鸣声持续了几分钟,女孩用力抓紧皮椅。

“你说生孩子是不是就这么疼啊?”她趴在椅子上,偏过头问女文身师。“我也不知道啊。听说更疼吧。”“比这个还疼啊,那真得好好想想以后生不生。”

电钻般的声音再次响起,女孩用手臂蒙住了脸。

文身的疼痛感因人而异。这是面对怕疼的客人,文身师们统一口径的说辞。事实上,即使是健壮的男顾客,第一次下针时由于精神紧张而虚脱、晕倒的也不在少数。大敏曾遇到一位客人,下针后疼得实在受不了,两人只得再约时间,去美容医院打专门的手术麻醉剂,在药效发挥作用的6小时内紧凑地完成一个大型图案。

持续6小时的工作对文身师而言是一个疲惫、漫长的过程。杨卓做过最久的一次文身接连十几个小时。由于注意力高度集中,他的手在工作中往往保持同一个姿势,钢质机器拿着特别重,整个图案做下来,身体都是僵硬的。其间客人的疼痛感也因伤口反复受创而翻倍,真正能扛下来的人少之又少。因此,更多时候,他建议客人将较大的图案分几次文完,每两次之间保留半个月以上的恢复期。

因为没有专业的麻醉许可证,文身师不具备给顾客打麻药的资格。无麻环境下这种深入骨髓的痛感使文身成为隐忍、勇气乃至力量的象征。“疼是肯定的,但疼痛过后,文身的美感与它带来的成就感,可以满足人们的虚荣心。”杨卓解释。

这种虚荣心不分年龄、性别或职业。最近让工作室的文身师们印象深刻的客人,是一位40多岁、开悍马来文身的国家公务员。

在文身师们的形容中,这位“平头,眉毛特别粗,穿普通衬衫夹克,有很浓重的军人气息”的中年男人,每次来店里,都会摆出一副专家的姿态,跟其他客人套近乎、聊天。别人一说想看他的文身,“唰一下,衣服裤子都脱了,就特自豪那种,给别人看。”

第一次文身,男人要在背后文一个巨大的传统图案,彻底完成需要大概半年时间。由于每次文身需要时间久,家又住得特别远,他来工作室总会带上牙刷、拖鞋、睡衣,把文身椅当成自己的卧床,洗漱睡觉。

“他可能特别喜欢这个行业,有时候不文身也开车来晃一圈。在他这个年龄,身上有这么一个大气的文身,他觉得特别牛。每次看别人文身,他都特不屑,说你那么点小图,肯定不疼。”牛叔说。

文身不再像杨卓小时候印象中那样,是男青年的专利。他的客人里,有外表传统内心叛逆的钢琴老师,在身上文满了破裂的线条;有带着上小学的女儿来文身的公司总裁,让女儿帮忙挑选图案;还有五十多岁的退休阿姨,文了一整只手臂的花。医生、律师、政府官员,都来找杨卓文身。

杨卓觉得,如今文身已变成一件私密的事,文在哪儿、文什么,都不是为了向别人展示,而是为了内心的快乐与满足。“比如我买一双鞋,可能平时上班穿不了,但是我喜欢,我就买,我开心。之前不是流行说,你别管我用不用,关键是要有,对吧,就是这样的心态。”他说。

“文身也一样。甭管别人能不能看见,能不能露出来,我就是有。”他拍拍胸口,比划了一个炫耀的手势。

为每一处文身寻找意义

杨卓脱下衬衫,密集的青色花纹如紧身薄衣般贴在皮肤表层。过去很长一段日子里,他每年两次拜访瑞士,请世界级文身大师菲利普·路在自己身上作画。他说,把这件“衣服”从锁骨文到脚踝,还需要几年的时间。

2008年决定找菲利普做文身时,他确定了一件事,“我是真心爱这个行业。”

“文身”的英文“Tatoo”一词来源于17世纪,一位英国船长发现了南太平洋塔希提小岛土著人身上刺刻的图案。

19世纪的西方,文身在水手间风行,铰链、十字架、燕子等都是他们认为能保佑航行安全的图案。

“能像我这样做一整身文身的是要真的很喜欢很喜欢它的。我爱这个行业,我想要拥有这个文身,这是我一辈子要完成的事。所以不管跑多远,花多少钱,经历多少痛苦我也要把它完成。”他说。

2012年从欧洲回国开工作室的时候,杨卓以为国内喜欢文身的人不多,可以悠闲地生活,没想到工作量反而超过了在国外的日子。与他记忆中10年前的中国不同,人们不再漫无目的地选择文身图案,而开始为自己的每一处文身寻找更适当的意义。

理发师在锁骨文一把剪刀与梳子,服装设计专业的学生在胸前文一座人台,爱美的女性想用花纹掩饰大片的胎记,强壮的男人把逝世父亲的肖像文在背后留念,孩子带着母亲来用文身遮盖当年剖腹产留下的疤痕。文身终于脱离帮派标记或盲目跟风的产物,转变为人们保存情感与记忆的载体。

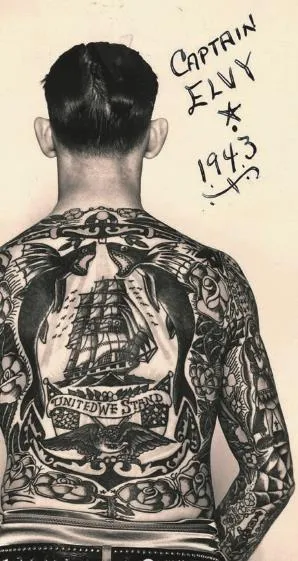

美国传统海军文身的经典图案。

“文身是会上瘾的。很多人文了一个图案,就止不住了,会文第二次、第三次。它像印在你身上的日记一样,你人生每个阶段的爱好、想法、审美都表现在你的文身上。”牛叔告诉《博客天下》。牛叔是个短头发、瘦高个儿的成都女孩,2012年加入杨卓工作室。她两只胳膊文满了花纹,平常穿长袖衣服,只能看到手腕露出的一小截。

和杨卓一样,牛叔的第一个文身没有任何意义,单纯是为了“走在街上拉风”,花200元在手臂内侧文了一个简单的图腾。正式进文身店做学徒后,牛叔洗掉了它。无论是自己还是客人,她希望文在身上的每一个图案都有意义。

尽管大部分人开始掌握文身主动权,被风水先生说服来文身避邪的例子偶尔也有。

杨卓的徒弟亮亮常遇到来自客人的问题是,文什么会发财?“或者说想文鲤鱼啊、金元宝啊,特别迷信。如果文什么图案能发财,那我早就自己文了。”

亮亮曾经遇到一位客人,听算命大师的劝告,找他在自己乳房斜上方45度角、特别精准的位置漂一个乳晕。

“他去药店买了一瓶朱砂,非得让我用朱砂文身。我说朱砂有毒的,不卫生,况且文身的颜料本身有固定的成分和比例,用错的话颜色恢复也不一样。他就特别坚持。”亮亮说,他最后只好倒一点朱砂粉在红色颜料上,趁两者未融合时用针尖快速沾起颜料,给男人在胸前点了一下,男人才满意地离开。“文身原本代表一种态度,或者一个意义,但中国有的人文钟馗、文关公,把文身神化了。”

将中国本土文身设计带到西方,杨卓是第一人。2005年,他第一次参加伦敦国际文身展,那也是中国人首次出国参加文身展。“展会上大家听说有中国文身师,都惊了,在这之前没人了解中国文身做到了什么程度。”

之后的国际文身展上,总能见到杨卓和其他中国文身师的身影。中国的龙虎、鬼神、观音等文身形象被他们传播到海外。有人说,从此中国也有文身文化了,杨卓没这么乐观,“中国文身还没形成一个独有的、固定的风格,谈不上文化。”他说,相比日本和西方独特、个性的纹样,中国文身设计仍在度过一个汲取、模仿、寻找风格的探索期。

工作室里年轻一代的文身师希望能把文身推到“艺术”的层面,“但是杨老师把自己定义成一个匠人。”牛叔说。杨卓不喜欢为自己贴上“艺术家”的标签,也不喜欢谈“创作”。他觉得无论是自己,还是中国文身行业,都没走到那个地步。他认识的文身是门手艺,而他只想把自己的手艺尽量做到一个完美的程度。至于是不是艺术家,什么时候能算得上艺术家,无所谓。

“就像不是所有画家拿起笔就叫艺术家,也不是所有文身师拿起针就叫艺术家。只有把一个风格做到一定高度时,你的东西才称之为艺术。”他说,“现在,我觉得我就是个手艺人。”