就把自己当块豆腐

文 / 季艺 图 / 王海森

就把自己当块豆腐

文 / 季艺 图 / 王海森

兴奋是郎朗的先天特质,又在后天训练中被刻意强化,这既给他带来成功,也让他和家庭屡受伤害。

“不需要再向世界证明我是谁”

2014年7月1日是指挥家余隆的50岁生日,那一天,余隆在北京保利剧院举办“余隆和他的朋友们”音乐会,郎朗压轴。

郎朗的父亲郎国任说自己一开始并没有重视这次演奏,和往常一样,当郎朗在后台等待彩排时,他则悠闲地坐在观众席上,前面的座位上架着一台家用DV。他拍摄郎朗已经很多年了,出于一种对任何机会都不能放过的习惯。

当看到小提琴家文格洛夫的演奏时,郎国任立刻感到了神经紧张,“那不是一般的棒”—在此之前,他不常见到这位音乐家,因为手受伤,文格洛夫当了5年指挥,在此期间很少演奏。但现在,“你马上就能明白,这是个擂台。你整不好你摔在这儿了,那就麻烦了。”郎国任说。

他当时就奔向后台找到郎朗。两人一照面,郎朗令他感到心有灵犀的欣慰,郎朗先问:“你看了?”郎国任也问:“你看到了?”

“就像C罗起速似的,”郎国任激动地描述父子沟通之后郎朗演奏的变化,“一起速,‘唰—’贼快……等到一发挥的时候‘嘎嘎哗哗’几下,就给你打蒙了……这个爆发点就是说,我能给这个浪翻多强,我能把这个音给它翻上去。”郎国任说,“那你立刻你就成功了。”

郎国任相信他与郎朗都有一种独特的能看到高点的能力,出现高点是他看待儿子演奏是否成功的标准。在3个小时的采访中,他一共提到8次高点,尽管无法准确描述出“高点”是什么,但他确信自己能在体育比赛、宗教甚至是电视节目中看到这种别人看不到的东西。

生日会后,郎国任满意而归,郎朗没输,郎朗没摔在这儿。

尽管郎国任欣慰于他和儿子的长久而坚硬的默契,但是你也很容易发现两人日渐生长的不同。面对记者,郎朗并没有谈及生死存亡,他似乎只是享受了一次愉悦的聚会。

“我说今天晚上得好好弹,虽然是生日音乐会,但是大家的状态都非常好。”他说,“当你听到一个伟大的演奏的时候,也会激发你的灵感。”

现在,郎朗将父亲定义为“旁观者”。“他肯定会有他自己的一些想法,而且那些想法对我小的时候是非常起作用的,但是毕竟我现在是30多岁,我不能把什么东西都想成比赛,那太幼稚了。那样会让你冲昏头脑,你会劲儿太足了。”郎朗说。

那晚他弹的是《蓝色狂想曲》,他称之为“格什温打香槟那个”。郎朗这样描摹这首现代钢琴曲的感觉,“这个曲子它没有一个是平的,它全都是有很多层次的,它非常的沸腾,节奏很随意,香槟。”

打砸抢风格

要心平气和,压下去,沉下来,这是从小到大不止一位老师曾经提醒郎朗的。兴奋是他天生的特质,又曾在后天训练中被父亲刻意强化。兴奋带给他巨大的收获,也让他屡受伤害。这是一场持续至今的自我战争。

哪怕不在舞台上,郎朗也是一个容易亢奋的人。郎朗把这种状态称作“naturally high”,“自然高”。“自然高”既包括“我弹首曲子我马上就high了”,还包括“聊会儿天我就high了”,“只要一聊球,我马上‘噗’眼睛就亮了”。

凭借对看不见的高点的信仰与追求,郎国任在郎朗的童年有意训练了儿子一种随时进入兴奋状态的本领。在郎朗很小的时候,郎国任会突然叫醒正在睡觉的儿子,要求他在迷迷糊糊中立刻开始弹奏某个曲子,迅速进入到亢奋的演奏状态,“就总练这种东西”,郎朗回忆。

在读中央音乐学院附小时,郎朗的兴奋已经让他的同学殷翔印象深刻。她发现每次大家一起候场等待老师指导演奏时,“你都觉得这个人好激动啊,”殷翔说,“我们都紧张得快晕过去了,他还挺高兴那种。”在殷翔的印象中,这种激动就像“那种我要好好表现,或者终于我到了可以爆发的时候了”。

郎朗演奏时的表情和肢体动作一向颇多争议,很多人认为这是郎朗父子为了表演效果故意设计的。郎朗的第一位老师朱雅芬否定了这种猜测,在她印象中,郎朗小时候的演奏就是这种方式,它不是来自于故意的设计,而是过度兴奋。

7岁的时候,兴奋让郎朗首次失利。他参加一次全国比赛,“在台下还没开始弹,就开始兴奋,瞎兴奋,在台下都在拍手,特别不理智的。上台之前发现有巨大的问题,但是已经来不及解决了。我穿了一个吊带裤你知道吗?俩带子全掉了,全勒上了,就是自己太兴奋了,太想表现了。” 结果他只得了一个安慰奖,奖品是一只金丝毛玩具小狗。

11岁那年,兴奋的郎朗给他和他的家庭带来了一次崩溃性的打击和羞辱。那时郎国任辞职带郎朗一起去北京学琴,备考中央音乐学院附小,母亲留在沈阳赚钱养家,那是这一家人破釜沉舟最艰难的时段。在一次父亲带郎朗顶着雷暴和沙尘暴骑自行车到北京老师的琴房后,老师宣布“我已经决定不再教你的儿子了”。她一向评价郎朗是“土豆的脑袋、武士道精神、打砸抢风格”,这次她说,“你的儿子不仅离天才差得很远,他连进音乐学院的才华都没有。”

多年后郎朗在自传《千里之行》中描述了现场,“我感到泪水盈满了眼眶。我看到父亲的眼圈也变红了。他说:‘这我不明白。我的儿子是个天才。’”

当郎朗遇见莫扎特

新专辑《莫扎特》是郎朗首张全莫扎特作品集,自2014年9月16日发行以来,两个多月销量即问鼎金唱片(销量达50万张的唱片为金唱片),连续6周在亚马逊古典排行榜夺冠。专辑中郎朗携手指挥大师尼古拉斯·哈农库特、世界顶尖乐团维也纳爱乐乐团,录制了两首莫扎特协奏曲以及7首钢琴独奏曲。

Too many ways to be No.1

尽管被北京老师无情抛弃,郎朗最终还是以第一名的成绩考入了中央音乐学院附小五年级,并且在15岁时进入了美国柯蒂斯音乐学院,师从古典音乐界的权势人物、柯蒂斯的院长格拉夫曼。

在柯蒂斯,郎朗有两个发现。

第一个发现让他有点失落,“在国内我都觉得古典音乐,不管怎么说,它还算挺酷的一件事儿啊,我还以为美国可能更好呢,结果一去一看,弄了半天都是什么爷爷奶奶干的事儿。”他说,“当然鼓掌还是很疯狂的,但是真是很老,都是巨老的一些老爷爷老奶奶。”

另一个发现让他有点自卑,他看到了遍地天才。

柯蒂斯音乐学院很小,只有100多个学生,但郎朗感觉他们展示出了国内学生没有的自我意识、哲思与创造力。有人可以像点歌机一样随便点,再把所有的曲子串起来,李斯特时代的,加上德彪西的旋律,把老柴的第一(钢琴协奏曲)放进去,一个曲子能加10个旋律。还有人拉乡村音乐,全是海上钢琴师那种感觉,拉个琴跟玩火龙似的。有个乌克兰女孩弹巴赫“巨有深度”,“在宇宙中寻找一个新的星际的感觉”。学校开圣诞音乐会时,郎朗一度不敢上台,“你能感觉到,咱们练的都是那种死的东西,人家弄的都是活的东西,就是差距很大。”

郎朗记得一个同学每天只在夜里12点到2点练习巴赫。虽然他个子很高,但为寻找感觉,故意把椅子弄得很低,像幼儿园那种。这位同学既想学古尔德,又想学里赫特尔,所以他就模仿古尔德和里赫特尔的综合体,“眼神全是特别深的那种,每天晚上像闹鬼似的,专门练这种所谓的深度。”当郎朗问对方为什么白天不练时,对方会说,我就练这个darkness,我要找到黑暗的光明。“都是奇葩。”郎朗赞叹。

15岁的郎朗总是说自己要当著名钢琴家,一个大他3岁的同学叼着雪茄教他,不,你要当伟大的艺术家,great artist,这才是你的人生目标,人生不能只追求famous,太俗了,你要有档次,要有level。

那段日子,郎朗说自己“像海绵一样”,“我跟谁都学,把他那绝招弄过来。”在这个过程中,他发现“外国人这点非常好,他有什么说什么”。郎朗学得很快,“因为中国人本来就很聪明,在学方面很快的”。更重要的是,“我们知道学什么东西是对的”。

“你别什么都学,一定要学他好的,精品,别的没有用的你学那个,还不如你自己的呢。比如我这个同学,他弹西班牙的东西好,就学他西班牙的,拉丁人那种节奏啊,那种豪放啊。”

那一年柯蒂斯的同学,没有人能像郎朗一样在大众领域取得如此大的影响力,他们发展也很好,很多成了乐团的首席,但是没有人成为郎朗那样的大众明星演奏家。

“有时候你追求太多了,你自己跟你的追求进去了,”郎朗评价,“我这个声音要从墙上掉下来,像蜂蜜一样甜,就有点成幻想型人格了,就不实际你知道吧,不实用。”

比如那位教他great不要famous的同学,一上台就会非常紧张,越想在舞台上演奏出这种完美瞬间越难做到,“你没看着过这么出汗,”郎朗说,“出得整个全是湿的。”

郎朗自称“人来疯”,“我比较适合在台上弹。”

这段时间,尽管开始不情愿,郎朗还是按照老师格拉夫曼的指点,从自己那颗竞赛心中挣扎了出来,之前“我全部的精神世界都是为比赛做准备的”,但是格拉夫曼要他把心思放在音乐而不是比赛上,因为,“郎朗,如果你不仅仅是一门心思要当第一名,你会碰上很多好事的”。

当格拉夫曼回忆起当时情形,他笑着说,“Too many ways to be No.1”。

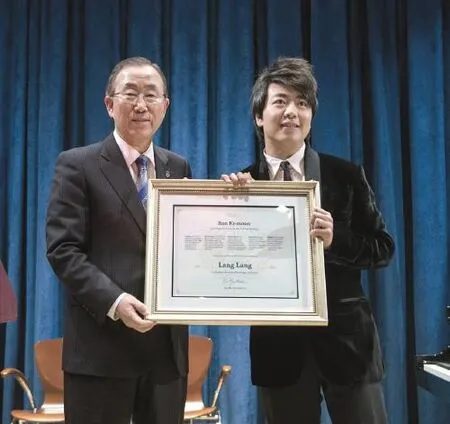

2013年10月28日,纽约,联合国秘书长潘基文任命郎朗为联合国和平使者。

18岁时郎朗在美国一次音乐节上作为替补的演奏中一鸣惊人。格拉夫曼说,“现在回想,如果芝加哥没有人生病,他也不会去芝加哥。但是半年或一年后,类似的事情总会发生。”

“我以为是李斯特打过来的”

如果说在柯蒂斯郎朗有第三个发现,那就是,社交很重要。

“你看,帕尔曼,马友友,帕瓦罗蒂,多明戈,有一个算一个,都是很会交际的,都给人一种很舒服的感觉,这样的人也容易成功。”郎朗说。

驻德文化参赞董俊新回忆当时德国总统府的司长想邀请郎朗在国宴上演奏的事情。“他说当然了,我们付不起那个演奏费,因为政府嘛,他预算都是有限……我说这个没问题,我很了解他们家的人。”之所以这么说,是因为之前董俊新邀请郎朗去大使官邸搞音乐会,那时他发现郎朗全家“对国家的那种认同和为国家服务的意识非常强”,听到邀请,“他们马上拿出本子和经纪人来找这个时间,当时就把时间定了,不像×××,一提,说你找我经纪人去吧。”

郎朗迷恋征服,迷恋认可。这不仅出于年轻气盛的显摆,也出于对机会的珍惜。很长一段时间,郎朗生活在一种害怕失去机会的心态中。

“我毕竟还是被那老师干掉过,被fire过嘛。”郎朗笑着说,“我害怕,我害怕,我小的时候胆儿不大,她一看着我,我就怕她说,这个小孩儿不好,我早给她淘汰了。”

为什么后来郎朗能获得那么多的演出机会?“你知道英文里有个词叫魅力吗?”格拉夫曼说,“有些人弹得不好,但个人魅力够大。”但是郎朗,“两者都有。他有天赋,也有魅力——后者我觉得是教不会的”。

从一认识,谢迪就觉得郎朗“很接地气儿”。13年前谢迪在环球唱片做兼职,和郎朗渐渐成了朋友。他记得两人刚认识的时候他曾经问郎朗和帕瓦罗蒂见面的事情,“他说,帕瓦罗蒂很好玩儿啊,帕瓦罗蒂确实浑身都是肉啊。”

在谢迪印象中,郎朗也很会掌控气氛。郎朗在清华和大学生谈李斯特作品,现场有人电话铃响了,郎朗也不生气,随口说笑:“吓我一跳,我以为是李斯特打过来的。”

去年,索尼唱片中国区总裁徐毅邀请郎朗去参观索尼北京。郎朗给大家讲了一个笑话:一个指挥家在沙漠中快要渴死,祈求上帝给他一滴水,但当他拿到水后,他没有喝下去,而是习惯性地整理了一下他的发型。这个故事是说,即便快渴死了,指挥家仍非常在意自己的形象。“全场当时就爆笑。”谢迪回忆,很多人觉得古典音乐家台下很拘谨内向,但郎朗让人意外。

“他是一个社交天才,为人处世他很阳光。”谢迪说。

“当你遇到一个人时,你马上会判断出他合不合适,这也是在我和郎朗之间发生的故事。”卢卡斯说,“我母亲去世时,他是第一个给我打电话的人,说:兄弟,我也很难过。”这件事情之后,卢卡斯把郎朗当成了好朋友,他现在是郎朗国际音乐基金会执行总监,“我们的友谊一直在成长。”

“一定要先在音乐界有非常有权势的朋友才有可能出来,这也是如今的古典音乐界的一个规矩吧。”专门做古典音乐演出的日本梶本经纪公司员工徐尧说。他认为从纯技术层面,郎朗堪称完美,世界上难度最高、音符密集度最高的作品,郎朗弹的都是零失误。另外,“郎朗真的是在性格方面占了一个很大的便宜。如果你只依靠你的硬实力来说话,也可以,但是很难,一定会比你通过交际的方式来得要难。”

很多年前,徐尧跟郎朗有过一次近距离接触,那时他还是个高中生。当时郎朗刚刚受聘为联合国儿童基金会的大使,徐尧混进了晚宴,拿着笔走到郎朗桌边要签名,郎爸瞪着他说不方便,但是郎朗说没事儿,拿笔就签了,然后徐尧说能请您合个影吗,郎朗说好,好脾气地跟着徐尧走到了大厅的另外一端,“走得非常非常远”。

“怎样才能成为大师呢?”记者问郎朗。“你得首先跟大师经常在一起切磋。”郎朗笑嘻嘻地给了一个很接地气儿的回答。

在自传《千里之行》中,郎朗记录了2002年一次演出后和指挥大师巴伦博伊姆的相识。那是两人第一次见面,郎朗脱口而出“哦,大师,您能教我吗?”在得到巴伦博伊姆的回应后,郎朗“情不自禁地拥抱了他”。

巴伦博伊姆后来成为郎朗的导师,他对郎朗最重要的教导是:感情是音乐表演中不可或缺的成分,但是过于矫饰、泛滥的情感只会给演奏带来伤害。

郎朗将这些总结为“压下来,get down”。他说,童年时代朱雅芬老师一直压他,但是他并不知道是怎么回事儿,后来巴伦博伊姆也压他,“我刚要发动,就压我,开始也很不舒服。”但是年岁渐长,他逐渐明白了,“平衡很重要”。

“你弹琴的时候不能想你世界第一,必须平常心态。”郎朗说,“千万别把自己当个饼干什么的,就给自己当块豆腐就够了。”

“郎朗真的是在性格方面占了一个很大的便宜。如果你只依靠你的硬实力来说话,也可以,但是很难,一定会比你通过交际的方式来得要难。”

毁灭性的橘子汁

郎朗对于他的兴奋有着复杂的情感。这个事情的好处是,他不需要像别的艺术家那样通过烟、酒,甚至毒品来寻找灵感,他几乎是体内自带兴奋剂。如果没有这种性格,在最终通往自由的路上,他也无法从父亲的牢笼中不带阴影地全身而退。

但是,这种由父亲郎国任从小一手培养起的兴奋既帮助他在舞台上战胜对手、征服观众,也一直在日常生活中伤害着他。尽管他现在摆脱了父亲,却摆脱不掉自嗨性格。很多时候,郎朗发现他无法控制住这种兴奋,即便他已经离开舞台,回到生活中,他也常常会“刹不住闸,就是高兴”,“有时亢奋得像只狗似的,特高兴啊,就停不下来”。

2005年,受指挥家祖宾·梅塔邀请,郎朗前往以色列演奏。他在当地的犹太朋友在海边放了一个巨大的音响,又带来了很多新的朋友,为郎朗开了一个party,“巨high,high歌、high舞了能有五六个小时吧,”郎朗回忆,“大家一顿狂乐的那种。”

那天晚上从海滩回到酒店,郎朗发现他什么都听不到了,“只听见一声‘嗞’。”回忆起当时的情形,坐在北京一家酒店二楼包厢里的郎朗一脸震惊,他把头探向前方。

“我还以为在做梦,”郎朗说,他让自己睡下,但第二天起来到了音乐厅,弹《勃拉姆斯第一钢琴协奏曲》,发现慢的时候仍然什么也听不见,“我全听它是‘嗞’,全是这声。”他吓坏了,这不是乐极生悲嘛。领他去玩的朋友被指挥祖宾·梅塔骂了,说“下回我再看见你,我让你滚出去”。直到一个星期后正式演出,郎朗才恢复正常听力。

因为不能喝酒,郎朗在party上兴奋后会不能自控地“狂喝”橘子汁,“喝橘子汁我都喝得很high你知道吗?”郎朗认真地提醒记者,“11点以后,晚上千万别喝橘子汁,这是毁灭性的。”

音乐会结束是夜里11点后,那时正好空腹,这给郎朗的胃带来了毁灭性的伤害。2006年夏天,他先是发现自己睡觉前总是反胃,随后停不下来地咳嗽,接着有一点劳累就会喘。

“我爸就是照顾得不太好”,郎朗说。他用描述一场灾难的方式描述着他父亲陪他一起时的后台。他的热心肠的父亲常常把各种他们根本不认识的人叫到后台,比如想要和郎朗合影的留学生,或者饭店送外卖的工作人员。音乐会快开始了,郎国任会忽然问郎朗有没有票,给他弄点来,“都这个,他来捣乱来了。”“所以我每次都说,你走走走,别在我后台待着。”

一开始,郎国任并没有把郎朗咳嗽当回事,直到“咳得都不行了,好像差点没喘过来气儿”,他才带他去看了国外医生,“就只能说给你开一些抗生素你吃吧,完了还咳。”

到两个人飞回北京时,病情已经非常严重。郎朗说,他的背后要背着伸出两个管子的小包,这两根管子全部插在身体里,监控着他的胃和肠子。

“很多亲戚朋友来看我,然后我就像一个伤兵一样的,在家一待,特老实,不能激动嘛,也不能弹琴,背俩小包儿,老实得像只猫似的。我亲戚们来了都说,郎朗成这样了,从来没见他这么老实过。”他的母亲周秀兰看到这个场景后大骂丈夫,“一顿骂啊,简直就是,给我爸从屋里骂出去了,你说有多大的音量。”从那以后郎朗的母亲接手郎朗,开始陪伴他巡演,出国,商业活动。

郎国任在采访中回应了那次换人,与郎朗不同,他把换人的理由归结为那时自己的身体出了毛病,“当时我头有点晕。”他说。

父亲的出局

60岁的郎国任戴着一副见到阳光就会变成茶色的眼镜,长发,白裤,穿着一件夏威夷式鲜黄色的衬衫,坐在北京东南四环的一个大型小区的巴洛克风格的客厅里,客厅墙上挂满了一个个巨型金色木质画框。在一个典型的中国家庭中,这种画框常用于装裱全家福、影楼婚纱照或风光油画。但在这里,它们的金黄、繁复和巨大所烘托的是郎朗几乎一人高的唱片海报和一张范曾的书法,这位书法家为这个三居室题名为:郎朗的音乐世界。

当记者到达这个房子的门口时,“二叔”正站在那里对着二楼的装修队喊:“不许使用电钻! ”他担心电钻的声音会影响到谈话的效果。

2006年1月23日,“为东莞喝彩”郎朗迎春音乐会,郎朗与父亲联袂演奏《赛马》。

现在“二叔”在这里照顾郎国任的生活。二叔与这个家庭夙缘颇深。当年郎朗被女老师抛弃之后,绝望的郎国任逼郎朗自杀。在父子激烈冲突之后的漫长冷战中,郎朗向一个陌生人、附近一个蔬菜市场里摆摊卖西瓜的二叔倾诉。二叔安慰郎朗和后来也去那里买菜的郎国任,并从此成了崩溃的父子关系的修复者和缓冲者。

“他一放学,因为他在马路那边,他不敢过马路,马路车多,洋桥那个车特别多,我在马路这边卖西瓜,他放学了一摆手,二叔,我回来了,我赶快上马路那边接回来,然后给他送上楼。他自己脖子上挂个钥匙,门打开进屋里,那一弹几个小时不带出来的。他就是这种孩子,不知道玩儿,生病了,发烧了,都在弹,热了光着膀子弹,那会儿。”

“暴君!疯子!不要你命令我!我希望你下地狱!”

二叔如今回忆他们当时的交往,“我说有情谊缘分,这个小孩,郎朗小时候可招人疼了。”

当郎朗成名赚到钱,先让母亲在沈阳买了房子,紧接着给二叔在北京买了房子。

“这孩子,没法说,我该夸他什么呢,没法夸,我也不夸他。”二叔说。

郎国任出生在毛泽东时代却把自己看作是邓小平精神的实践者。他把对郎朗的培养比作改革开放,就像那些中国汽车本土厂商引进国外品牌和流水线为我所用。

很长一段时间,郎国任是郎朗的监护人、陪练,甚至是保姆。但在今天,他更愿意把自己看作卓越的“观众心理学家”,他认为自己按照一个观众的爱好指点着郎朗演奏,帮他挑选、加工曲目。

但是到美国之后,郎朗羽翼渐丰。

一次,当郎朗拒绝他练琴的要求时,郎国任抓起一只鞋子朝他扔去,郎朗躲了过去。又一只鞋子火箭一般冲他飞来,这一次打到了他的耳朵。气极了的郎朗摔门而出。

一个星期后,当郎国任当着郎朗朋友们的面,要求郎朗把难度极高的《伊斯拉美》“再弹10遍”时,筋疲力竭体力不支的郎朗感到很尴尬,他“从小到大都想说的话”脱口而出:“暴君!疯子!不要你命令我!我希望你下地狱!”说这话的时候,郎朗的心怦怦直跳,“如今我宣告了我的独立,他会怎么反应呢?”

一个小时后,郎国任打点好行李,叫了出租车。当和朋友回到公寓,发现父亲已经走了,郎朗起先很高兴,随后他感到惊恐万分,“事实是我不想独自一人生活”,他到机场找回了正在排队买票的父亲。

几次拉锯之后,郎国任最终失去了对郎朗的控制,直到橘子汁事件之后彻底出局。

“他在乎他自己的事业,我也在乎他的事业。”郎国任坐在客厅里告诉记者。在交谈时,他很少目视对方,而是视线略高望向远处,像一个孤独的国王。

郎国任不赞成郎朗有女朋友,“天天跟着,你现在精力都不够”。但他也表示,对于这点,他不担心,“他在盛期的时候,他永远是打胜仗的,他脑子里没有别的,就是胜仗,”他说,“我想他40岁以后总是高点。”

面条里卧个鸡蛋就很温暖

30岁以后,郎朗越来越意识到日常生活和家庭的重要。他迷恋和母亲共处的时光,“我有时候心特别累的时候,回家我妈给我做顿饭,最简单的面条卧个鸡蛋,我感觉就很温暖。”

郎朗逐渐认同母亲所代表的那种价值观,家庭最重要,生活更要紧。“有些人你看一天废寝忘食在工作,在做一些自己觉得很重要的事儿,但结果最后连自己家都保不住,我觉得这是一个巨失败的人。你可能什么都有了,自己家庭没了,你孩子不认你,你亲戚跟你一点都没有感情,最后变成一个冷血动物了。”

郎朗也更信任与依赖那些可以为他说不的人。朱雅芬现在帮郎朗负责深圳的音乐学校,“朱老师跟我妈一模一样,对我的那种爱护,对我那种呵护。”郎朗说。

有一天,音乐学校开年会,音乐非常闹,“然后朱老师马上甩头就走了。她说你怎么能这么对待你自己啊,一天累成这样,晚上还年会,还这么大声的音乐,你要聋啊你啊,直接就骂我。”郎朗深受感动,“我马上,停,我走了,跟着朱老师走,那我还能让人家一个老人家自己走?我马上停了,我说今天年会结束,朱老师休息,我得陪着朱老师。”

尽管2009年郎朗开始有意减少演奏会的数量,但是2010年这个数字还是习惯性地上升,他创造了145场演奏会的个人纪录,也是世界纪录。2013年,这个数字是120场,依然是一般演奏家的两倍多。郎朗视独自演出为寂寞苦旅,现在他总是带着他的母亲一起出行,有时候,还带着他的同学。“我对小时候这些情感非常看重。”他说。

采访那一天,有3个特别的年轻人在朗豪酒店的行政楼层等待郎朗,他们是郎朗的小学同学:一个从广州到北京出差,一个从新加坡回北京,唯一的女孩叫许欣欣,平时住在沈阳。

上火车前,许欣欣接到郎朗一条微信,让她帮自己在家乡找个东西,“Pia Ji”,那是一种纸片玩具,一方用自己的狠狠砸向另一方的,将对方砸翻过来的人获胜。这个玩具在1980年代的北方男孩中非常流行,但在现在除了在淘宝打着“80后美好回忆”卖点的卖家那里,已经很难再见到这种东西。

小学之后,许欣欣再见郎朗已经是2002年。那一年,郎朗回沈阳参加一个活动,他告诉小学班主任冯凝,他想见见他的同学们。

冯凝被郎朗视为童年最重要的人,她把他从一个人练琴的状态里调整了出来。那时,冯凝不顾学校的压力办了一个特长班,这个班级不以考试成绩为唯一标准,每个学生都要有一个特长。在郎朗看来,冯凝教给自己最重要的一样东西就是情感表达。

“我以前不太好意思说话,她就经常让我在班级所有同学面前念诗,然后我还是害怕,总是有点儿放不开,然后她就说这样吧,你放段儿你自己喜欢听的音乐。”当录音机里播放出贝多芬的奏鸣曲《暴风雨》,郎朗放下心来,觉得大家可能听音乐就不听他了。“这个冯老师是个了不起的心理学家。”

许欣欣说,自从与同学恢复联系,两人每次见面,郎朗的第一句话都是,“最近你都看见哪一个同学了,最近你们有没有聚会啊”,然后高兴地回忆同学小时候的模样。

许欣欣决定促成一个同学聚会。她找到了很多他们童年共同吃过的零食,无花果、果丹皮、汽水糖,还有金牌形状的巧克力。她在电话里特别提醒同学一件事情:带一张生活照来。当有人问为什么要带生活照时,她就说想制同学录。

同学聚会一共去了20多个人,到了现场,大家才知道那个同学录是给郎朗。许欣欣买了很多彩色的笔,她记得小时候同学录上都是用彩笔写的,那天他们每一个人进去时,都要用这种笔再写一份。“他没能参加我们六年级的毕业典礼,我希望在18年之后,给他补一份小学毕业典礼。”

当她把这个五颜六色的同学录送给郎朗时,他一下子站了起来,给了她一个大大的拥抱。

来源 / 《人物》杂志 第309期