2011年6月江淮梅雨暴雨主要影响系统特征

张瑞萍,马旭林,盛文斌,徐瑞国

(1.气象灾害教育部重点实验室(南京信息工程大学),江苏 南京 210044;2.浙江嘉兴市气象局,浙江 嘉兴 314050)

2011年6月江淮梅雨暴雨主要影响系统特征

张瑞萍1,2,马旭林1,盛文斌2,徐瑞国2

(1.气象灾害教育部重点实验室(南京信息工程大学),江苏 南京 210044;2.浙江嘉兴市气象局,浙江 嘉兴 314050)

利用江淮梅雨期逐日降水资料与NCEP/NCAR的FNL分析资料,对2011年夏季江淮梅雨主要影响系统及环流特征进行了分析。结果发现,与典型梅雨期阻塞形势不同,2011年梅雨期中高纬阻塞形势有移动性特征,冷空气由于中高纬环流的发展导致极涡分裂南下而至;中高纬弱阻塞形势引起的切断槽提供了梅雨暴雨的动力条件;西北太平洋副热带高压脊线的变动是梅雨暴雨发展的决定性因素。同时分析了梅雨锋面系统、急流及其引发的高低空次级环流和干冷空气的侵入对暴雨的影响机制。

极涡;梅雨暴雨;次级环流;干冷空气

根据中国气象局国家气候中心使用的长江流域梅雨季的定义标准,2011年梅雨期于6月4日开始,20日结束。期间江淮流域出现了4次典型的连续强降水过程,导致了湖北、湖南与江浙一带旱涝急转,是近十年来一次典型的梅雨天气过程。为了进一步理解6月4—20日连续强降水过程期间大尺度环流形势、副高以及高低空急流等相互作用的特征,提高业务预报中对多尺度天气系统综合作用对天气预报影响的认识,本文对2011年梅雨强降水期间的大尺度环流背景、不同尺度天气系统的特征及其变化对梅雨暴雨过程的影响进行分析,重点讨论暴雨发生期间高低纬环流的主要特征,并对高低空次级环流的耦合及干冷空气对4次连续暴雨过程的影响机制进行初步分析和探讨,总结对实际业务天气预报的指示意义,以期对梅雨期天气预报提供指导和科学依据。

1 资料

利用2011年6月4—20日逐日的每6 h的地面降水观测资料,美国环境预报中心和国家大气研究中心(NCEP/NCAR)联合提供的1°×1°的逐日每6 h的FNL分析资料,对高度场、风场、比湿、垂直速度等物理量场和天气形势进行讨论分析。

2 2011年梅汛期降水特征

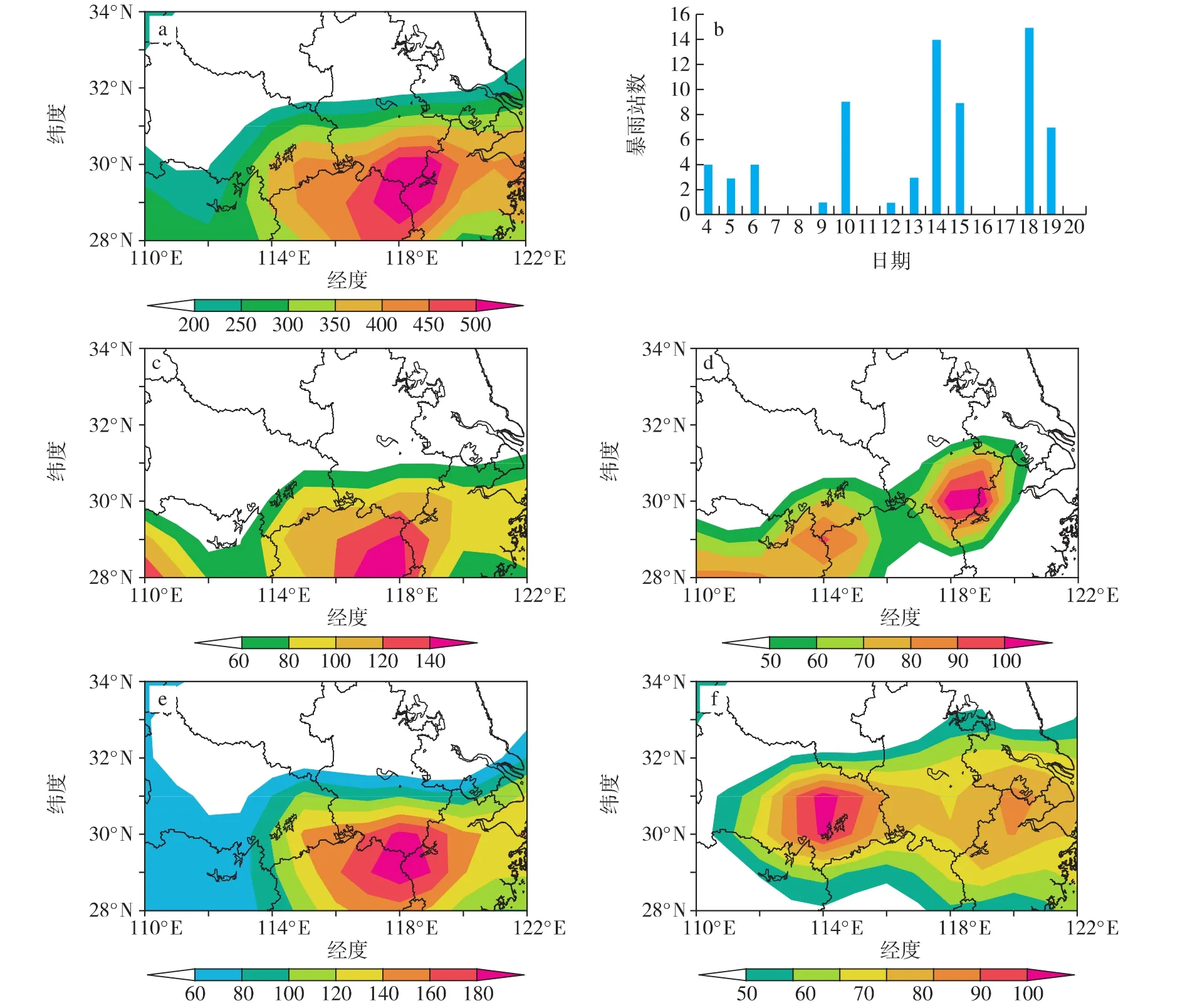

2011年6月4—20日梅雨期整个降水过程中出现了4次连续的暴雨过程,分别为4—6、9—10、12—15、18—19日,期间共有11个暴雨日。图1为利用江淮流域46个观测站资料绘制的4次连续暴雨的日累积降水的空间分布和日暴雨站点数的时间分布。由图1a可以看出,2011年梅汛期强降水主要集中在江淮流域的南部地区,最大累积降水中心位于皖浙赣交界一带,达500 mm以上。分析这4轮降水过程可以发现,前3次过程的强降水中心主要位于皖、赣、浙交界一带,直至最后一次降水(即18—19日)的雨带才具有明显的北抬,强降水中心则明显西移至湖北武汉一带;每一次降水过程都有2 d或者2 d以上出现了暴雨;在江淮流域46个站点中,10、14、15、18、19 日的暴雨范围比较广(图1b),第4次降水过程结束之后在江淮南部维持了两周多的强降水即宣告结束(图1c—d)。

3 大尺度环流特征分析

3.1 极涡

张庆云和陶诗言(1998)指出,梅雨期降水异常主要与中高纬阻塞形势的建立密切有关,亚洲中高纬阻塞形势通过冷空气南下对梅雨期的异常降水产生影响。在2011年6月逐日的500 hPa北半球高度场上可以看出,极涡分裂致冷空气南下主要表现为两个阶段(图2)。第一个阶段是3—11日,在北半球极地地区,6月3日前极涡中心偏向加拿大群岛,3日开始向东半球移动,于4、5日呈绕极型,而北美阿拉斯加半岛阻塞高压也开始发展,并向极地伸入。极涡在6日发展为偶极型的分布态势,其中一个极涡中心位于巴伦支海附近,到9日北美阿拉斯加半岛阻塞高压已完全进入极地,同时巴伦支海附近的极涡被切断,开始变形分裂,引起东北冷涡的更新换代(图2a—c);第二个阶段为11—18日,西欧、北海附近6月4日开始有阻塞高压发展,经挪威海、巴伦支海于11日进入极区,并入极地高压,东北冷涡则东移至中国东北沿海,在分裂的极涡和东北冷涡之间,也就是贝加尔湖到西伯利亚东部形成一弱阻,来自极涡的冷空气在弱阻南部成为切断低槽到达江淮流域(图2d—e)。17日开始,亚洲的弱阻开始减弱,极地低压重新发展,于19日重新形成完整的极涡中心,同时梅雨期强降水结束(图2f)。

与极涡的分裂活动相对应的,从850 hPa变温场可以看到江淮流域多冷空气活动;冷空气的路径、南下方式和极涡活动的两个阶段相对应(图略)。在10日以前,江淮流域的冷空气由东北冷涡南下的低槽和贝湖以南的低槽在我国的河套汇合后南下而带来;在10日以后,主要由贝加尔湖弱阻南部的切断低槽所带来。显然,本次梅雨期异常降水过程的冷空气南下形势和姚叶青等(2005)认为梅雨期冷空气都是自极地经贝加尔湖以西或者贝加尔湖地区南下,在贝加尔湖北或者西北形成一低压,随着冷空气的南下低压加深的结论有明显不同。这进一步说明在江淮梅汛期,极涡对强降水天气形势具有更加复杂的影响,更全面地认识和理解极涡对梅汛期天气的可能影响,有利于预报员做出更准确的天气预报。

图1 2011年6月4—20日的总降水量分布(a;单位:mm)、降水量大于50 mm的站点数随时间的变化(b)以及4—6日(c)、9—10日(d)、12—15 日(e)、18—19日(f)的降水量分布(单位:mm)Fig.1 (a)The total rainfall(units:mm),(b)change of stations with precipitation over 50 mm from 4 to 20 June 2011;the precipitation distribution during(c)4—6 June,(d)9—10 June,(e)12—15 June,(f)18—19 June(units:mm)

3.2 西风带环流形势

2011年江淮梅雨期强降水过程中,亚洲区域500 hPa西风带系统基本上维持两槽一弱脊的环流形势。一槽位于里海,一槽位于东亚沿岸,中间为一宽广的弱脊(图3a)。对整个过程天气形势的连续分析表明,在4次连续暴雨过程中,由于东北冷涡的更新换代,导致500 hPa沿30°N附近多小冷槽活动并东移,并分别出现在 3—4、7—8、11—12、14—16、17—19日,这与暴雨的发生时间基本相一致吻合,而在700 hPa平均高度上突出表现为稳定的江淮切变线(图略)。6月3—20日江淮流域(110~122°E,28~34°N)涡度垂直变化的时间演变(图3b)分析显示,在冷槽前的对流层内都有较强的正涡度中心相匹配,这明显有利于垂直运动的发展。对流层低层存在闭合的涡度高值中心,而对流层中高层则为闭合的低值中心,当低层的高值中心向中高层发展时,暴雨发生。根据涡度方程可知,当江淮流域处于高空冷槽前,槽前涡度的垂直输送项作用使得低层的高值中心向对流层高层发展,槽前整层正涡度增加,这有利于出现深厚的对流运动;当槽靠近或者移出江淮流域时涡度的垂直输送项使得高层的低值中心向中低层发展,正涡度减小,抑制了对流运动的发展。可见,高空频繁的小冷槽活动和涡度的垂直输送是此次区域性暴雨的动力条件。

图2 2011年6月3日(a)、6日(b)、9日(c)、11日(d)、14日(e)、19日(f)的08时(北京时间,下同)梅雨期北半球500 hPa高度场(单位:gpm)Fig.2 Geopotential height at 500 hPa in the Northern Hemisphere during Meiyu period in June 2011(unit:gpm;08:00 BST) a.3 June;b.6 June;c.9 June;d.11 June;e.14 June;f.19 June

3.3 副热带高压的活动

从大尺度环流系统来看,2011年6月梅雨强降水期间,西太平洋副热带高压相对比较稳定,平均西伸脊点在120°E附近(图3a)。西太副高脊线定义为纬向风动能极小值处(宋振鑫等,2000),从6月3—20日110~130°E的西太副高脊线的时间演变(图4a)显示,副高脊线在22~25°N南北摆动,3—11和15—19日稳定北抬,11—15日则有所南退,而在6日前后略有南北小幅摆动;从25°N副高脊线的东西进退上来看(图略),西伸脊点处于110~125°E之间。结合图1可见,梅雨强降水期间雨带的南北摆动、强降水中心的东西分布与副高脊线的南北摆动及东西进退相当的吻合。

对于副热带高压和西风带系统的配置与梅雨强降水的关系研究,通常认为副高的南北与东西进退主要受中高纬阻塞形势的影响(姚秀萍等,2005),而这次梅雨期异常降水过程,亚洲中高纬也有阻塞高压建立,但呈现移动性变化特征。由图4b可以看出,10日前阻塞高压在乌拉尔山,15—19日在贝加尔湖(其中18—19日高压中心在我国的内蒙古中部),而11—13日则是阻塞形势崩溃重建的阶段。从图4a、b中可以看出中高纬环流形势的发展变化和副高的南北波动具有很好的一致性。在两段阻高维持时段4—10日(乌拉尔山阻高)和14—18日(贝加尔湖阻高),副高的脊线总体呈稳定的北抬趋势。在第一阶段的6日乌拉尔山阻高出现减弱中断,此时副高脊线也出现小幅的南退;而在乌拉尔山阻高崩溃、贝加尔湖阻高建立的11—14日,副高脊线从25°N退回到23°N附近。相应的梅雨期强降水中心也出现了南北摆动,在第一阶段,第一次(4—6日),副高脊线比较稳定维持在22°N附近,强降水中心在28°N,第二次(9—10日),副高脊线稳定北抬至25°N,强降水中心也抬到30°N附近;在第二阶段,第三次(12—15日),副高脊线稳定南退到24°N,强降水中心在 29°N 附近,第四次(18—19日)强降水中心在30~31°N。综合分析表明,副高的稳定维持有利于持续暴雨的发生,而副高脊线较明显的南北摆动都会引发暴雨过程。应该指出的是在副高两次稳定北抬的开始阶段7—8日和16—17日,强降水出现了中断。

图4 2011年6月梅雨期08时500 hPa沿(110~122°E)平均的纬向风动能的时间剖面(a;单位:m2/s2;粗虚线为西太副高脊线)和高度场沿60°N的时间剖面(b;单位:gpm;阴影区为高压区)Fig.4 (a)Time section of the average zonal Kinetic energy from 110°E to 122°E(units:m2/s2,thick dotted line denotes the ridge of Western Pacific subtropical high)at 500 hPa and(b)time section of the average geopotential height along 60°N(units:gpm)during the Jianghuai Meiyu period at 08:00 BST in June 2011(shaded area denotes the high pressure)

图3 2011年6月3—20日08时西风带平均环流形势 a.500 hPa高度场(单位:gpm;粗实线为槽线);b.江淮流域(110~122°E,28 ~34°N)涡度垂直变化的时间演变(单位:10-5s-1)Fig.3 Westerly average circulation at 08:00 BST from 3 to 20 June 2011 a.geopotential height at 500 hPa(units:gpm;solid line denotes trough);b.the time evolution of vorticity vertical variation in Jianghuai River Basin(over the region(28—34°N,110—122°E);units:10-5s-1)

3.4 高低纬环流相互作用特征

从图3中可以看出,2011年梅雨期强降水期间,季风槽维持在80°E,并有短波波动沿着西南气流向我国长江中下游移出,槽前的西南气流和副高边缘的偏南气流共同将暖湿空气向我国长江中下游一带输送(黄威,2011)。在4次强降水期间,中纬度槽活动表现为两个不同的阶段,一是9日以前,极涡偏向东半球,冷空气势力偏弱,东亚槽在130~140°E,江淮流域处于东亚槽后的西北气流中,同时还有频繁的高原槽东移。二是9日以后,受贝加尔湖到西伯利亚东部高压脊发展的影响,里海的低槽在贝湖以南成为切断低槽到达江淮流域。可见,中纬度槽的活动和高纬环流形势的演变是密切相关的,由此带来的冷空气频繁南下,和西南气流在长江中下游地区持续交汇,造成持续强降水。

4 梅雨锋系特征及急流的影响

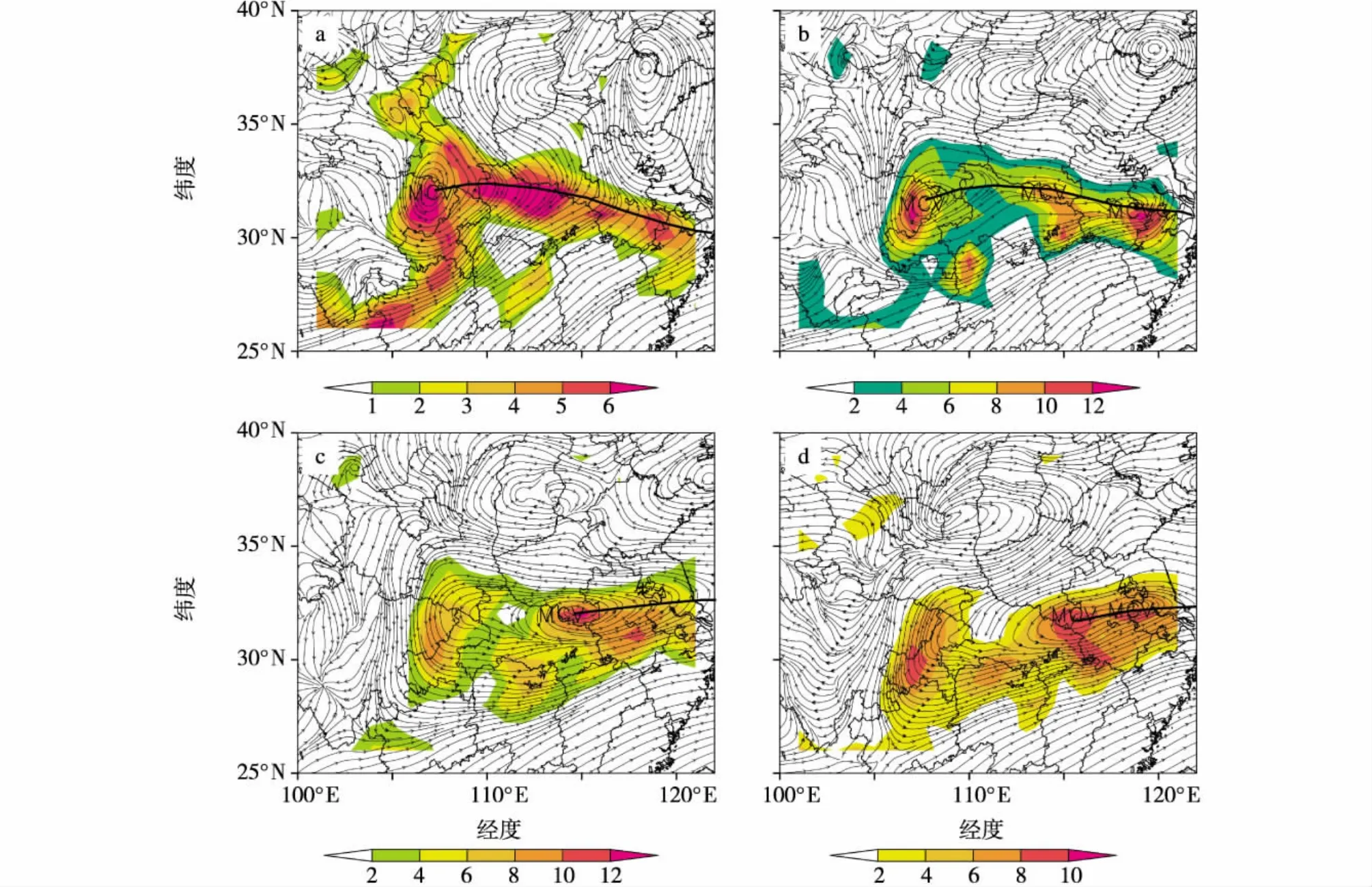

图5 2011年6月14日700 hPa流场和正涡度场(阴影;单位:10-5s-1)(黑粗线为切变线)a.02时;b.08时;c.14时;d.20时Fig.5 Stream line and positive vorticity(shaded area;unit:10-5s-1)at 700 hPa on 14 June 2011(thick black line denotes the wind spear) a.02:00 BST;b.08:00 BST;c.14:00 BST;d.20:00 BST

4.1 梅雨锋切变及中尺度低涡特征分析

梅雨锋是西南季风和北方较冷空气之间的交界面,在2011年梅汛期中,稳定的西南季风和偏北风正好构成一支支梅雨锋切变线,引发梅汛期一次次强降水过程(张春艳等,2012)。下面以6月14日的暴雨过程来分析梅雨锋切变和中尺度低涡的演变特征。

图5为2011年6月14日700 hPa流场和正涡度场,可以看到梅雨锋切变维持在湖北、安徽、浙江一带,梅雨锋切变线上正是高空槽前(图略),槽前有正涡度和负的散度项发展,有利于在切变线上生成低涡并东移,从14日的02—08时(北京时间,下同;图5a、b),沿着切变线,正涡度明显加大,在武汉、皖南一带正涡度值由5×10-5s-1增加到10×10-5s-1,随着正涡度的增加,气旋性辐合增强,在14日08时在正涡度高值中心出现了闭合的低涡,有利于对流运动的发展,为14日08时前后发生的强降水提供了有利的动力条件。同样,14日14—20时,也有一个切变线上正涡度加大、低涡发展促使对流运动加强引发的暴雨过程(见图5c、d)。在2011年梅雨期暴雨过程中,在700 hPa表现为稳定的梅雨锋切变(图略),在频繁的高空槽前,梅雨锋切变中生成的中尺度低涡发展、东移引起了一次次的暴雨过程(图3b)。

4.2 急流对梅汛期暴雨的作用

急流在暴雨形成中起着重要作用,低空急流为中纬度暴雨提供能量、动量和水汽,当高低空急流的适当配置使得低层强辐合区与高空强辐散区重叠时,急流引发的次级环流得以形成,强度增强。低空急流通过垂直环流和暴雨存在正反馈机制(Zhang and Tan,2009)。通常其上升支附近正是暴雨的多发区,而低层水汽的水平辐合是暴雨水汽的主要来源(丁一汇,2005)。

4.2.1 急流与水汽输送的特征分析

4次强降水期间,江淮流域850 hPa上空稳定维持了一支西南风急流,基本上呈西南—东北走向。Zhou et al.(2005)认为强降水区是与大范围的水汽输送和辐合中心相联系,而大范围的水汽输送和辐合是和西南气流密切相关的。沿急流轴起点为(110°E,26°N)、终点为(122°E,30°N)的 850 hPa 风速时间演变(图6a)表明,在整个梅汛期暴雨过程期间,急流轴上基本都出现了强风速的中心(图6b),并沿急流轴向下游传播。相应的逐日假相当位温分布结构显示,暴雨期间低空急流轴的风速大值中心区也出现了相应的高温高湿中心,这应与暖湿气流快速汇聚有直接关系。对850 hPa水汽通量散度的分析发现,整个梅雨期间,充沛的水汽伴随着急流的

图6 2011年6月梅雨期850 hPa风速、水汽通量散度演变 a.08时急流轴上平均风速演变(单位:m/s);b.08时沿急流轴风速演变(单位:m/s);c.08时沿急流轴水汽通量散度演变(单位:10-5g·cm-2·hPa-1·s-1);d.6月14—15日水汽的散度输送项(单位:10-5g·cm-2·hPa-1·s-1)

4.2.2 急流演变和整层水汽辐合特征

图7 2011年6月梅雨暴雨期间850 hPa风场(箭矢)和风速(黑实线;单位:m/s)以及整层水汽辐合(阴影;单位:10-4kg·m-2·s-1) a.4日08时;b.10日08时;c.15日08时;d 18日08时Fig.7 Wind field(arrow)and wind speed(black solid line;units:m/s)during Meiyu rainstorm at 850 hPa and vertical integrated water vapor(shaded area;units:10-4kg·m-2·s-1 a.08:00 BST on 4 June;b.08:00 BST on 10 June;c.08:00 BST on 15 June;d.08:00 BST on 18 June

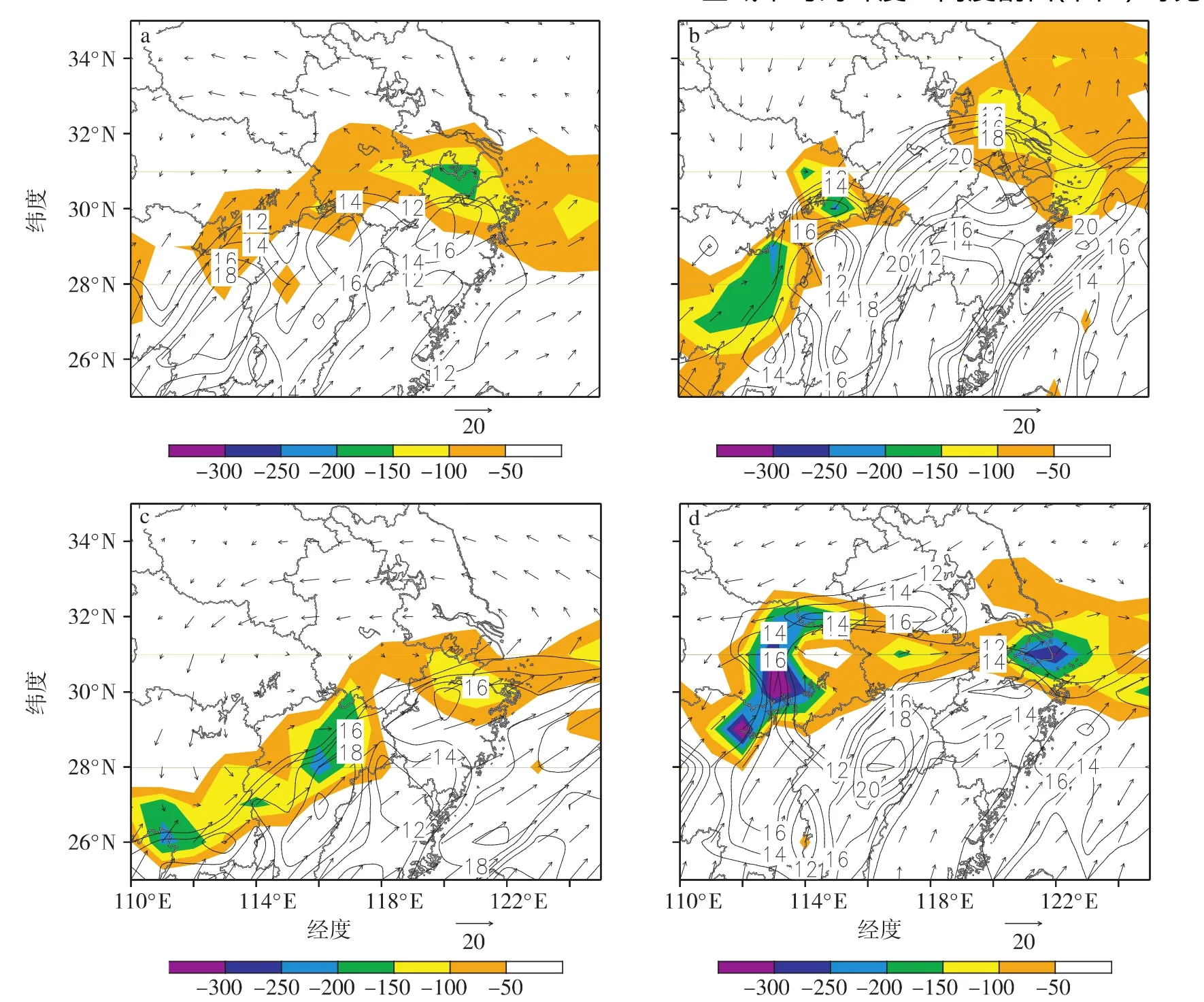

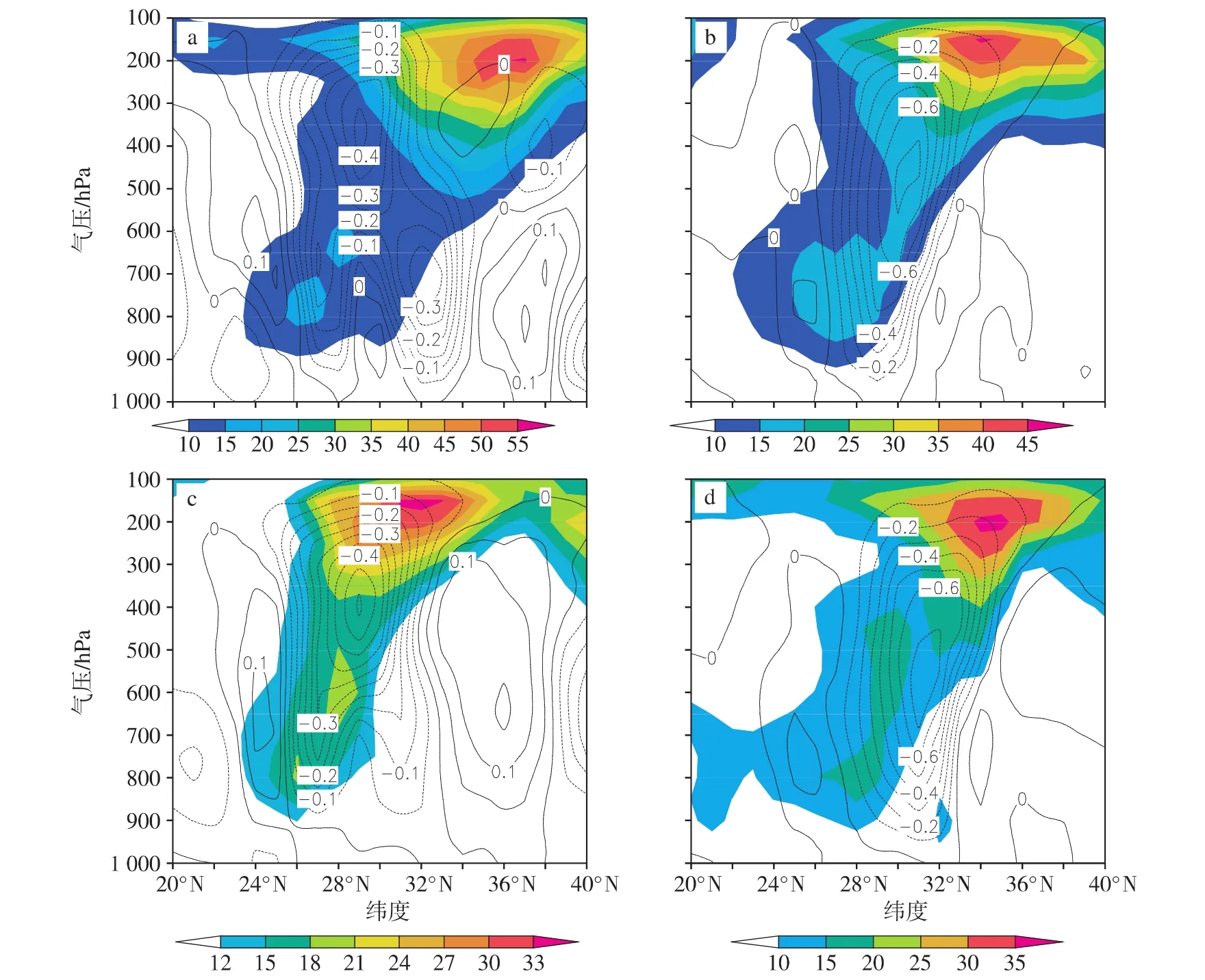

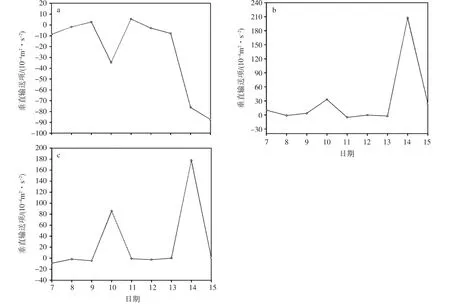

2011年6月4—20日强降水期间,在低空西南风急流的左侧伴随有散度辐合中心,而在高空急流的右侧有散度的辐散,这有利于垂直运动的发生,形成次级环流。分析风场和垂直速度沿110~122°E区域平均的纬度—高度剖面(图8)可见,在4次11个暴雨日过程中,伴随有明显的急流导致的次级环流。除9日和12日以外,高空急流的右侧有散度的辐散中心,并对应有上升运动,上升速度中心位于低空急流的左侧,这里有散度的辐合中心。尤其是出现大范围暴雨的10、14、15、18日,由于高低空急流强度增强,引起高空急流右侧辐散、低空急流左侧辐合的增强,进而次级环流增强。由此可见,高低空急流的有利配置,明显促进了降水的发生、发展,是其有利的动力条件。

图8 2011年6月4—20日4次区域性暴雨天气沿110~122°E平均的风速(m/s;阴影区表示大于10 m/s的风速)和垂直速度(等值线,Pa/s)的纬度—高度剖面 a.10日08时;b.14日08时;c.15日08时;d.18日08时Fig.8 Average wind speed during the four regional heavy rains from 4 to 20 June,2011(units:m/s;shaded areas indicate the value of over 10 m/s)and latitude-high profile of vertical velocity(contour;Pa/s) a.08:00 BST on 10 June;b.08:00 BST on 14 June;c.08:00 on 15 June;d.08:00 on 18 June

5 东北冷涡和切断低槽的影响分析

5.1 东北冷涡在西南低空急流形成中的作用

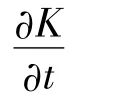

前述分析可知,极涡的偏心引起东北冷涡的更新南下,对2011年6月梅汛期暴雨中大尺度环流的维持有着重要的作用。在6月9日以后,由于极涡的分裂引起东北冷涡更新换代,尤其是6月9—10日、14—15日的两次东北冷涡活动对区域性暴雨过程中低空急流的发展具有明显的影响。

5.2 干冷空气对降水的作用

梅雨的出现与中高纬度的干冷空气活动密切相关,干冷空气的入侵对梅雨的产生和发展具有重要的动力作用(张志刚等,2009)。携带干冷空气南下的中高纬度天气系统主要为极涡,而东北冷涡是极涡分裂南下的重要表现形式;另外,冷空气还可来源于中纬度对流层高层。大气环流的经向度表示着冷空气的影响情况,本文用北风来表征干冷空气的活动,而南风则表示暖湿空气的活动(姚秀萍和于玉斌,2005),进而分析东北冷涡和切断低槽(对流层中高层)所携带的冷空气对该次梅雨期暴雨过程的影响。

根据王丽娟等(2010)对东北冷涡的定义,用梅雨期间500 hPa和850 hPa区域(115~122°E)平均经向风的纬度—时间分布(图10a、b)来表示东北冷涡和中纬度冷槽的活动情况。分析图10a可知,2011年6月4—20日期间,35~60°N为稳定的东北冷涡系统,在30~35°N则表现为频繁的冷槽活动。在850 hPa(图10b)表现为多次的北风南下过程、暖湿气流则基本上维持在25°N附近,从而在25°N以北,30°N以南形成冷暖气流的交汇;从(110~120°E,28 ~34°N)上空经向风的时空剖面分布(图10c)可以看出,对流层的中低层以南风为主、中高层则北风活跃,在中高层北风出现明显减弱时,中低层北风增大,冷空气切入;每一次中低层北风增大对应于江淮区域的一次暴雨过程。

图9 低空急流区(110~120°E,27~29°N)动能收支方程中垂直输送项随时间的变化(单位:10-4m2·s-2)a.500 hPa;b.700 hPa;c.850 hPaFig.9 Time evolution of the vertical transfer term over the area of the low level jet(27—29°N,110—120°E)in dynamic function(units:10-4m2·s-2) a.500 hPa;b.700 hPa;c.850 hPa

图10 2011年6月4—20日08时500 hPa(a)和850 hPa(b)沿115~122°E平均的经向风时间—纬度剖面以及(c)沿(110~120°E,28~34°N)平均的经向风时间—高度剖面(单位:m/s;阴影表示北风区)Fig.10 Time-latitude cross section of the mean meridional wind along 115—122°E at 08:00 BST from 4 to 20 June 2011(a)at 500 hPa and(b)at 850 hPa;(c)time-height cross section of the mean meridional wind in the region(28—34°N,110—122°E)(units:m/s;shaded area denotes the region of north wind)

6 结论

利用NCEP/NCAR提供的FNL分析资料和江淮区域的站点降水资料,对2011年6月发生的典型梅雨期持续暴雨过程中不同尺度天气系统的相互影响和作用进行了分析。初步揭示了该次梅雨期持续强暴雨过程是在有利的大尺度环流背景下发生,中高纬的阻塞形势影响着副高的东西、南北小幅进退,其变动决定着梅雨暴雨的发生;稳定的季风槽、活跃的高原槽,频繁南下的冷空气对暴雨的产生也有重要的作用,梅雨期冷空气受极涡的演变控制,9日前主要由中纬度冷槽带来,在9日以后明显增强,通过阻高向极地发展,引起极涡分裂南下,从而触发引起区域性的暴雨过程。梅雨锋切变线上频繁发展东移的中尺度低涡是一次次暴雨过程的直接影响系统,低空急流在暴雨过程起着能量和水汽的输送作用,并以中尺度扰动的方式沿着急流轴传播,而高、低空急流配置及引发的次级环流是此次连续暴雨产生的重要机制。通过东北冷涡的动量下传,引起低空急流的发生和增强,为暴雨提供了充沛的水汽和能量。

毕宝贵,章国材,李泽椿.2004.2003年淮河洪涝与西太副高异常及成因的关系[J].热带气象学报,20(5):505-514.

丁一汇.2005.高等天气学[M].北京:气象出版社:423-443.

胡伯威,潘鄂芬.1996.梅雨期长江流域两类气旋性扰动和暴雨[J].应用气象学报,7(2):138-144.

黄威.2011.2011年6月大气环流和天气分析[J].气象,37(9):1180-1181.

冷春香,陈菊英.2003.西太平洋副高在1998年和2001年梅汛期长江大涝大旱中的作用[J].气象,29(6):7-11.

宋振鑫,张培群,丑纪范,等.2000.副热带高压脊线移动的三维结构特征[J].气象学报,59(4):473-476

陶诗言.1980.中国之暴雨[M].北京:科学出版社:225.

陶诗言,卫捷,张小玲.2008.2007年梅雨锋降水的大尺度特征分析[J].气象,34(4):3-15.

王丽娟,邓方俊.2010.2007年6—7月西太平洋副热带高压的异常特征及其成因分析[J].气象,36(9):36-41.

王丽娟,何金海,司东,等.2010.东北冷涡过程对江淮梅雨降水的影响机制[J].大气科学学报,23(1):90-94.

谢义明,解令运,沙维茹,等.2008.江苏中部一次强对流天气的物理机制分析[J].气象科学,28(2):212-216.

许心田,李明,陶建玲,等.2006.陕西2003年持续性暴雨高低空急流特征分析[J].气象科学,26(6):682-688.

杨帅,丁治英,徐海明.2006.梅雨暴雨中高低空急流与西南涡的活动[J].南京气象学院学报,29(1):122-127.

杨义文.2002.长江中下游梅雨与中国夏季旱涝分布[J].气象,28(11):11-16.

姚秀萍,于玉斌.2005.2003年梅雨期干冷空气的活动及其对梅雨降水的作用[J].大气科学,29(6):974-977.

姚秀萍,于玉斌,刘还珠.2005.2003年淮河流域异常降水期间副热带高压的特征[J].热带气象学报,21(4):393-407.

姚叶青,王兴荣,沐贤俊.2005.冷空气与梅雨的关系及影响[J].气象,31(5):77-79.

尹东屏,曾明剑,吴海英,等.2008.2003年和2006年江淮流域梅雨期暴雨大尺度特征对比分析[J].气象,34(8):70-76.

张春艳,王力,孙明明,等.2012.2011年浙江梅汛期暴雨特征及影响天气系统分析[J].暴雨灾害,31(2):132-140.

张端禹,王明欢,陈波.2010.2008年8月末湖北连续大暴雨的水汽输送特征[J].气象,36(2):52-53.

张庆云,陶诗言.1998.亚洲中高纬度环流会东亚夏季降水的影响[J].气象学报,56(2):199-211.

张志刚,金荣花,牛若芸,等.2009.干冷空气活动对2008年梅雨降水的作用[J].气象,25(4):26-29.

赵娴婷,魏建苏,朱定真.2011.急流在梅汛期持续暴雨过程中的作用[J].气象科学,31(2):212-215.

周宏伟,王群,裴道好,等.2011.苏北东部一次梅雨锋大暴雨过程的多尺度特征[J].气象,37(4):432-438.

朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.2007.天气学原理和方法[M].4版.北京:气象出版社:377-378.

Ninomiya K,Akiyama T.1992.Multiscale features of Baiyu,the summer monsoon over Japan and the East Asia[J].J Meteor Soc Japan,70:467-495.

Zhang Jin,Tan Zhemin.2009.A simulation study of the mesoscale convective systems associated with a Meiyu frontal heavy rain event[J].Acta Meteor Sinica,23(4):438-454.

Zhang Shu1i,Tao Shiyan,Zhang Qingyun,et al.2002.Large and mesoα sca1e characteristics of intense rainfall in the mid-and lower reaches of the Yangtze River[J].Chin Sci Bull,47(9):779-786.

Zhou Yushu,Deng Guo,Cheng Huai1iang,et a1.2005.Synoptic features of the second Meiyu period in 1998 over China[J].Acta Meteor Sinica,19(1):31-43.

(责任编辑:张福颖)

Characteristics of the main influential system of Jianghuai Meiyu Storm in June 2011

ZHANG Rui-ping1,2,MA Xu-lin1,SHENG Wen-bin2,XU Rui-guo2

(1.Key Laboratory of Meteorological Disaster(NUIST),Ministry of Education,Nanjing 210044,China;2.Jiaxing Meteorological Office of Zhejiang,Jiaxing 314050,China)

Based on daily rainfall data and NCEP/NCAR 1°×1°FNL data during the Jianghuai Meiyu period in the summer of 2011,the main influential system and its circulation characteristics of the Meiyu were analyzed.It was found the features of the blocking situation in the 2011 Meiyu period and those during other typical Meiyu times were different:High-latitude blocking had mobility and the main cold air in the 2011 Meiyu period was from the polar vortex splitting southward caused by development of the middlehigh latitude circulation.Moreover,the cutting trough caused by the weak resistance situation in middle and high latitude provided the dynamic condition for the Meiyu.It was also found the development of the Meiyu rainstorm was associated with the oscillation of the Northwest Pacific subtropical high ridge.In addition,the influence mechanism of Meiyu front system,the jets and the sub-circulation triggered by them as well as the dry cold air’s intrusion on the rainstorm were discussed.

polar vortex;Meiyu rainstorm;sub-circulation;dry cold air

P458

A

1674-7097(2014)03-0366-12

张瑞萍,马旭林,盛文斌,等.2014.2011年6月江淮梅雨暴雨主要影响系统特征[J].大气科学学报,37(3):366-377.

Zhang Rui-ping,Ma Xu-lin,Sheng Wen-bin,et al.2014.Characteristics of the main influential system of Jianghuai Meiyu Storm in June 2011[J].Trans Atmos Sci,37(3):366-377.(in Chinese)

0 引言

梅雨期暴雨一般是在有利的环境形势,不同尺度天气系统共同相互作用所形成(陶诗言,1980;Ninomiya and Akiyama,1992;Zhang et al.,2002),梅雨的异常必然与大气环流的变化相联系。研究表明,梅汛期暴雨通常不仅仅与高低空急流、水汽输送、干冷空气的活动密切相关,大尺度环流背景的行星尺度和天气尺度系统也有利于暴雨的发生(胡伯威和潘鄂芬,1996)。赵娴婷等(2011)指出,低空急流的阶段性增强及高低空急流轴的移动与大暴雨密切相关,高低空急流的耦合是暴雨发生维持的重要机制(许心田等,2006;朱乾根等,2007;谢义明等,2008;杨帅等,2009)。同时,南下的干冷空气有利于梅雨锋的形成和维持,可激发低层对流不稳定性的增加(王丽娟和邓方俊,2010)。另外,西太平洋副热带高压也是梅雨得以在江淮流域维持的决定性因素之一(毕宝贵等,2004)。副高的强度与位置变化对梅雨暴雨的影响已有较多论述(杨义文,2002;冷春香和陈菊英,2003;王丽娟等,2010)。尹东屏等(2008)对2003年和2006年的梅汛期暴雨大尺度特征作了对比分析。陶诗言等(2008)分析了2007年的梅汛期大尺度环流特征。周宏伟等(2011)分析了苏北东部一次梅雨锋暴雨的多尺度特征。但是,关于江淮梅雨期连续暴雨过程中不同尺度主要天气系统特征的影响尚需要更深入的研究,以揭示其对天气形势变化和降水预报的主要物理作用。

2013-03-15;改回日期:2013-05-03

国家自然科学基金资助项目(41275111);江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

马旭林,博士,副研究员,研究方向为数值预报资料同化、集合预报,xulinma@nuist.edu.cn.