百废待兴的西南局岁月

曾晖

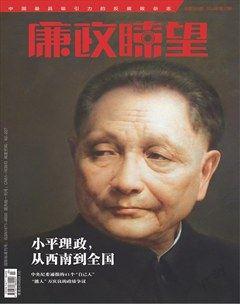

“主政大西南,是邓小平唯一执掌地方的经历,但正是这短短的2年零8个月,使他累积了大量治国安邦的经验,为日后改革开放的决策部署埋下了伏笔。”

1949年,邓小平回到了阔别29年的山城重庆。16岁时,他从这里启程出发,带着少年的踌躇满志;如今,他已是中共西南局的第一书记。然而,举目望去,敌特未平,西藏未定,物价飞涨,金融混乱,这里完全是一个烂摊子。

四川省邓小平理论研究中心专职副秘书长吴启权30年前就开展研究,他对邓小平的一生故事倒背如流。他笃定地告诉记者:“正是邓小平的智慧和魄力,才能迅速扭转西南局势。”

牵牛要牵“牛鼻子”

当时的四川作为国民党政府在大陆的最后营垒,其金圆券银圆券全都烂在这里,工商界和普通百姓受苦很大。

原重庆市工商联秘书长张钧陶回忆,那时,1块银元可以兑换25亿金圆券。为此,有人建议金圆券作为反动政府的法定货币应当宣告作废,邓小平则说,共产党不能欺负人民,一律折合成人民币予以兑换。

一时间,银行收兑点人满为患,人民币库存量极速下降。西南军政委员会的干部们着急了,他们找到邓小平要对策,邓却出奇平静,淡淡说了五个字:“我只要三天。”

三天后,人们惊讶地发现,重庆、成都、昆明、贵阳各大银行柜台上竟然整整齐齐地码放着一沓沓崭新的人民币。原来,邓小平早已预料到挤兑风险,15天前就向北京发去急电,请求支援2000亿元人民币(旧币)供应。

平息了挤兑风潮,人民政权又相继打赢了“大米战争”和“棉纱战争”。邓小平敏锐的洞察力广受称赞,可他只是说:“这就好比牛已过河了,如拉牛尾巴是回不来的;只有牵牛鼻子,牛才会跟你走。”

稳定了市场,但仍有更大的挑战。据史料记载,1950年,重庆有产业工人25万人,其中1/5处于失业状态;贵阳有3万工人,1万人失业;成都有2万工人失业。

要根本上改变严峻的经济局面,邓小平牵住的“牛鼻子”是以“生产建设为中心”。

当年12月,在邓小平的主持下,西南局响亮提出了“建设人民的生产的重庆”的目标。

邓小平还首创性地指出“要推动国营经济与私营经济的共同发展”。他认为:“人民政府在考虑国营经济事业的时候,必须兼顾到私营经济事业,但所鼓励和扶助的只能是有利于国计民生的私营经济事业。”

一系列举措,使饱受战争破坏的重庆市工商业很快复苏。到1952年底就全部恢复了生机,工业生产超过了解放前水平。全市工业总产值和社会商品市场销售总额分别比 1950年增加了76.36%和55.22%。

1977年,邓小平第三次复出,面对比建国初期更为复杂严峻的经济局面,主政西南的经验派上了用场。

在“改革开放”的大旗下,中国经济结构由单一公有制到以公有制为主体、多种所有制经济共同发展,这样的演进过程,与30年前的重庆实践如出一辙。

“有了铁路就好办事”

1950年1月,鄧小平在向中央汇报建设新西南的计划时,特别提出修建成渝铁路。

当时,全国百废待兴,单就铁路来说,至少有两条亟待开工。一是海军提出修建从山东蓝村到浙江萧山的铁路,以备海防;二是王震给中央打了四五次报告,请求加快宝兰、兰新铁路建设,以巩固西北边防,这都是迫在眉睫的任务。邓小平向毛泽东请示,得到了这样的回答:“你能说服我,我就鼎力相助;否则,就暂时搁置。”

邓小平当然早有准备,他讲了三点。第一,四川交通闭塞,政令不畅,古人云“天下未乱蜀先乱,天下已治蜀未治”,不修铁路,不利于四川的政令畅达。第二,重庆、成都是西南中心城市,如修铁路,可以带动四川乃至西南百业兴旺,并向全国提供优质大米、猪肉、禽蛋和副食品,互通有无。第三,中国人还从未自行设计、自行施工修建铁路,如果成渝铁路率先修成,既可提高中国的国际声望,也可使大大小小的工厂订货充足,加快工业发展。

毛泽东被说服了,中央下拨2000万公斤小米工价资助修路。同年6月15日,成渝铁路开工,数十万军民扛着钢钎步枪,一边取材筑路,一边剿匪。

参与修路的战士彭有正回忆:“那些土匪和特务极不安分,他们向筑路军工喝的水中投毒,幸亏抢救及时,战友们才没有人员死亡。我记得当时有一个投毒的特务,被我军枪毙在嘉陵江里,那场面真叫一个险。”

只用了短短两年时间,全长505公里的成渝铁路建成通车,邓小平兴奋地说:“西南是交通第一,有了铁路就好办事。”他旋即挥毫题字,喜不自禁。

这是中国铁路史上第一条完全由中国人自己设计施工、用自己生产的钢轨和枕木建设的铁路。更为难得的是,作为新中国第一条建成的铁路干线,竟是在最晚解放,经济条件相对落后的大西南建成的,这无疑是一个奇迹。

“经济建设交通先行”这一思想贯穿邓小平日后执政的始终。1975年初,邓小平重新主持中央工作,对“文革”造成的严重混乱局面进行全面整顿,他就选择以铁路交通作为突破口。

1978年秋,邓小平在日本考察新干线时曾感叹:“像风一样快,我们现在很需要跑!”一语双关,全世界都感受到这位老人跳动的脉搏。

“离开知识分子不行”

解放初期,全国各地都抽调大专院校和高中在校生进入部队、机关工作,以克服干部队伍严重短缺,保证新区工作的正常开展。1951年上学期,西南地区大、中学校在校生人数,比前一学期减少了23%。

1951年3月19日,西南局作出规定,明确要求不许任何方面私自动员在校学生参加工作,禁止动员学生占用学习时间参加搞校外活动,禁止任意停课或占用校舍。文件特别强调,“各级党委应着眼于国家建设的长远利益,坚决克服各种本位的、短视的倾向。”

与此同时,在邓小平的指示下,当时的西南局机关报《新华日报》对教育问题开展批评。邓小平还亲笔修改了报社的社论稿,他说:“对于所有乱抽乱调的单位, 报纸都要公开点名, 否则此风刹不住。”

邓小平及时纠偏,令西南地区的教育乱象基本得到克服,学校工作很快走上正轨。

教育问题在邓小平心中一直举足轻重。1977 年,他刚一恢复工作就自告奋勇抓科教,采取果断措施对学校教育“拨乱反正”。邓小平说,“我们国家要赶上世界先进水平,从何着手呢?我想,要从科学和教育着手。不抓科学、教育,四个现代化就没有希望,就成为一句空话。”

其实,早在1950年3月6日,邓小平就在重庆告诫过干部,“离开知识分子不行,知识分子爱当军师,汉高祖有张良、萧何,明太祖有刘伯温。我们不能小看这个问题,丢了他们是办不好事情的。”

由此可见,从主政大西南到领导全国现代化建设,从西南地区纠偏到全国范围“拨乱反正”,虽然其内容、规模、力度都不尽相同,但邓小平关于学校教育必须高度重视,必须稳定健康发展的指导思想是完全一致的。

“仗到底打完了没有?”

随着西南各省区迅速得到解放,少数干部滋生出腐败蜕化的思想。有人开始怕吃苦,讲享受,房子要大的,车子要小的;有人以功臣自居,闹级别、闹待遇,甚至公开伸手要官;有人留恋大城市生活,不愿意到条件艰苦的农村和小城市开展工作;还有人大闹家庭“改组”,甚至违法重婚……

国民党特务此时到处散布:“共产党进城要不了几年,就会‘红的进,黑的出。”

邓小平得知这一情况后非常气愤,旋即查处了绥阳县长李民等一批官员。1950年1月17日,他在重庆鹅岭召开的二野团以上干部大会上有针对性地发问:“西南的仗到底打完了没有?”

全场鸦雀无声。他随即严厉地指出:“所谓享乐思想,实际上是团以上干部的思想。不愿住乡村,不愿住小城市,不愿住无电灯的房子,也是团以上干部的思想。”邓小平认为,各级领导能否以身作则,与队伍是否变质关系尤大。

他率先垂范,与刘伯承、贺龙三家10余口人挤住在曾家岩一幢两楼一底的小楼里,邓家8口人住在最窄小的三楼。

西南局也及时发出通知,明令领导机关采取集体办公制,住房窗户可以用纸糊,顶棚漏雨的可修,不必要的家具坚决不买,并要求所有人不准有小公馆。邓小平还督促成立各级党的纪律检查委员会和政府的监察委员会,以便随时揭露与清除干部中的腐败现象。

邓小平还主张对政府的工作进行群众监督和舆论监督,对于那些由于干部作风很坏而致形成僵局的地方,必须调整干部。

邓小平说:“很多地方看到报纸批评了的做法,就秘密地改,这就是报纸的作用……领导上和政府,要全力支持通讯员写批评稿,现在敢说话的人太少。”

那时候,有一些党员干部在工作中搞强迫命令,作风粗暴。如有的工厂选举代表,因干部对选举结果不满意,就强迫群众重选,群众有意见,即以“破坏”的罪名威胁群众。

1951年夏,邓小平直接支持《新华日报》批评了重庆市三区人民政府压制民意的倾向,要求报纸顶住压力,要坚持真理,不应动摇。

而就在改革开放之初,邓小平也不止一次强调反腐的重要性。他说过:“越是高级干部子弟,越是高级干部,越是名人,他们的违法事件越要抓紧查处,因为这些人影响大,犯罪危害大。抓住典型,处理了,效果也大。”这些严厉表态,让人不由想起那个站在鹅岭发言台上的第一书记。

对邓小平在西南的探索,美国著名作家索尔兹伯里这样描述:“负责中国西南部以重庆为中心方圆150万平方公里的廣大地区……他表现出一种惊人的才干。毛泽东为他的工作态度再次受到感动,把邓召回北京。”

四川省社科院邓小平理论研究所副所长胡学举评价,尽管在西南工作的时间不长,但却是邓小平最年富力强的时光。他作为一个大区级的负责人,“解放思想,实事求是”,为日后走向中央并担任党和国家领导人奠定了重要的基础。

吴启权则认为,邓小平主政大西南,说明了为官一任,不但能够造福一方,更能够积攒治国安邦的丰富经验,当下新一轮深化改革,需要各地主政者的响应与实验。