古典诗歌“五读教学法”探析—以赵嘏《长安晚秋》为例

王 飞

古典诗歌是中国文学的一朵奇葩,是抒发作者思想感情的一种重要文学样式,学好诗歌是进入文学的重要一步。而学好诗歌的关键是诵读。古人云:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”“三分诗七分读”,可见诵读对于品味诗歌情感的重要性。本文以赵嘏的《长安晚秋》为例,尝试探索古典诗歌的“五读教学法”。

一、译读

所谓译读,就是将凝练的诗歌语言通过读者的想象和加工转化成通俗的现代散文语言。译读是诗歌教学的第一环节,它主要解决如何基本读懂诗歌这个问题。在这一环节,需要介绍一些译读的基本常识。首先,由凝练的诗歌语言转化成现代散文语言,需要填充必要的句子成分,如主语、宾语、定语、状语、过渡语等句子成分;同时,还要注意调整语序,如主谓倒装、定语后置、宾语前置、状语后置等;此外,还要注意词类活用,如名作动、使动用法、意动用法等。

按照译读的要求学生就可以将这首《长安晚秋》转化成通俗的现代散文语言:秋天拂晓时,云雾在天空飘浮着,带着一片凄凉的寒意。朝廷的宫殿耸立着,像要触到高高的秋空。残星几点悬挂在空中,群雁从塞外飞来。有人倚楼吹着长笛,曲调婉转哀怨。篱笆旁边紫艳的菊花,一丛丛似开未开,仪态十分闲雅静穆。水面的莲花凋零,一朵朵花瓣脱落,只留下枯荷败叶,满面愁容。家乡的鲈鱼正美,但自己不能回去,却要像钟仪那样戴着南冠,学着楚囚的样儿羁留他乡。

译读作为诗歌阅读教学的第一环节,是基础环节,能够培养学生的语言感知能力。通过这一环节,学生可以基本读懂诗歌大意。在这一阅读环节中,教师可以在学生阅读过程中提出两个简单问题:这首诗写了什么内容?情感基调是什么?同时教师可以提示:抓住关键词。教师可以提供参考答案:这首诗写了诗人晚秋拂晓登高所见以及由此所生发的情感,情感基调是凄凉。

二、吟读

中国传统教学方法中历来强调“吟读”,所谓“一章三回读,一句十回吟”就是古人常用的读书教书之道。鉴于目前学生直读一统天下的局面,教师有必要在“范吟”的引导下有效指导学生学会吟读,让学生在吟读中“懂得文字和语言之间音韵的学问”,让学生在吟读中去感悟古诗文的魅力,让学生在吟读中体悟到作者的情感美、汉语言的音律美。

吟读前要读懂诗歌的情感,因此在这一阅读教学环节所要解决的首要问题就是情感解析。针对这一首诗,笔者认为可以从三个方面进行情感解析:知人论世、分析意象、分析典故。

1.知人论世

《孟子·万章下》云:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。”可见,知人论世是解读诗歌的一把重要钥匙。只有知人论世,才能从深层次准确把握诗歌的主题。知人论世,可以分为社会背景和作者个人境遇两个方面。赵嘏,字承祐,楚州山阳人,年轻时四处游历,擅长七言律诗。这首诗是诗人居住在长安时所写。那时长住在长安的人有三类:一是家就在长安;二是在都城为官;三是在长安应考后没回家,寄居在此,准备明年再考。赵嘏便属于第三类,他曾屡次落榜,而此诗就是他落榜后寄居在长安时所作。

2.分析意象

所谓意象,就是内在的思想感情内涵(“意”)与外在的客观物象(“象”)的统一。《易经》说:“意者,象也。”《易传》说:“立象以尽意”。诗的内核在“意”,“意”是无形的。它要通过“象”而获得有形化。刘熙载《艺概》讲:“山之精神写不出,以烟霞写之,春之精神写不出,以草木写之。故诗无气象,则精神亦无所寓矣。”这里的“烟霞”、“草木”使“山之精神”、“春之精神”成为能够具体可感的客观形象。

在《长安晚秋》这首诗中,作者主要用了云雾、宫阙、高秋、残星、大雁、笛声、篱菊、红衣(红色的莲花瓣)、渚莲等意象,营造了一种凄清迷蒙的意境,衬托了作者心境的凄凉。在这些意象中,有两个重要意象绝对不能忽视。其一是“篱菊”,教师可以引导学生思考这样一个问题:为什么写的是“篱菊”,而不是“槛菊”、“庭菊”?因为陶渊明有“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,在这里用“篱笆旁边的菊花”,表达了作者的退隐之思。其二是“莲”,教师可以这样引导学生:写“莲”为什么要写其“愁”,它为什么愁?学生回归文本,联系诗句“红衣落尽渚莲愁”,就可以得到答案。写这个意象的目的是抒发红颜易老的感慨。

3.分析典故

用典,也叫“用事”,指在诗歌的语言中直接或间接地援用前人诗文名句、神话传说、历史故事等典故,使诗歌的意蕴更加丰富、含蓄、深刻。这首《长安晚秋》运用了张翰“莼鲈之思”和钟仪“空戴南冠”的典故。

先看“莼鲈之思”:张翰,字季鹰,吴江人。据《晋书·张翰传》记载:“张翰在洛,因见秋风起,乃思吴中苑菜莼羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵适忘,何能羁宦数千里以要名爵乎?’遂命驾而归。”张翰回家之后,他本来追随的齐王很快就败亡了,“时人皆谓之见机”。也就是说,莼鲈之思,被认为是一个看清形势的聪明人脱身的借口。秋风渺渺,一个游子思乡了,一个误入官场的人觉醒了,他要回家,要让本性自由舒展,远离政治斗争的勾心斗角、尔虞我诈。所以,当我们要表明这样一种回归家乡、回归自然、回归本性的选择的时候,我们还是喜欢这四个字:莼鲈之思。再看“空戴南冠”:战国时,楚国的伶官钟仪在战争中被郑国俘虏,献给了晋国。他为了表示不忘本国,经常带着南冠(楚国样式的帽子)。用这两个典故,抒发了作者的故园之情和羁旅愁思。

通过以上三个方面的情感解析,我们可以概括这首诗的情感:仕途失意、红颜易老、羁旅愁思、故园之情、退隐之思。这一阅读教学环节所得到的情感是对“译读”教学环节所得到的情感基调“凄凉”的具体化和深化,因此在“吟读”过程中,能更准确领悟作者的情感,能更深刻地体会诗歌的主旨。

三、画读

所谓画读,就是将诗歌中的景物描写以绘画的形式呈现出来。希腊诗人西摩尼得斯指出:“画为无声之诗,诗为有声之画。”这句话形象地说明了诗与画的深刻渊源。音乐可调动人的听觉引发想象,绘画则可调动人的直观感觉,透过想象,我们可以切身感受到画家所要描绘的画意,这种画意的实质就是诗人在诗中所创造的种种意境之美。这种“画读”教学法,不仅能使学生在绘画美感的潜移默化中,更加深刻地理解诗歌的主题,获得真善美的艺术享受,而且能增强学生对诗歌艺术手法的感知力。此外,这种方法还能帮助学生解决写景手法的问题。

在学生绘画前,教师可以提出这样一个问题:这首诗歌是如何写景的?然后教师在学生绘画过程中以一连串的提问加以启发和引导:你的画面中有哪些景物?诗歌中的所有景物都能画出来吗?这些景物是按照什么顺序组合起来的?有没有哪种景物,你画面上呈现出来的,与诗歌文本呈现出来的不符?学生在经过思考和交流后得出这首诗歌的写景手法:

第一,选取秋天具有代表性的景物:半开的篱菊、凋谢的红莲、寥落的残星、南归的雁阵。

第二,多角度描写景物:A.点面结合:首联总览长安全景是广;星、雁、笛、楼、菊、莲是狭。B.远近结合:星、雁、笛、楼是远;菊、莲是近。C.俯仰结合:星、雁、笛、楼是仰视;菊、莲是俯察。

第三,视听结合:“残星几点”是视觉;“长笛一声”是听觉。

第四,动静结合:“雁横塞”取动势;“人倚楼”取静态。

这种“画读”教法不仅能创设诗歌的意境,而且能冲破传统诗歌教学模式的束缚,充分体现“寓教于乐”的教学思想,给沉闷的课堂教学吹进一股清新的风。

四、替入式阅读

所谓“替入式阅读”,就是读者暂时忘记自己的身份,将全部身心转移到文本中来,简言之,就是读者与作者的融合,它是共鸣的最高境界。以《长安晚秋》为例,在“替入式阅读”教学过程中,教师需要引导学生,此刻大家的身份就是诗人赵嘏,一个羁旅者,一个失意者。仅仅这样还不够,还需要教师营造一种氛围。这种氛围的营造需要教师做两个工作:背景音乐的感染和教师的诵读。这样,学生就能真正参与到教学活动中来,获得一种原初体验。

具体实践如下:选取背景音乐林海的《琵琶语》,曲调凄清婉转,学生的感情慢慢沉浸在如泣如诉的琵琶声中,最终沉醉在音乐的意境里而欲罢不能。这时教师朗诵:“秋天拂晓时,云雾在天空漂浮着,带着一片凄凉的寒意。朝廷的宫阙耸立着,像要触到高高的秋空。我抬头仰望,几点残星悬挂在空中,群雁从塞外飞来。我的注意力正被眼前景象所吸引,忽闻一声长笛悠然传来,觅声望去,在那远处高高的楼头,依稀可见有人背倚栏杆吹奏横笛,笛声悠扬哀怨。篱笆旁边紫艳的菊花,一丛丛似开未开,仪态十分闲雅静穆。水面的莲花凋零,一朵朵花瓣脱落,只留下枯荷败叶,满面愁容。家乡的鲈鱼正美,但自己不能归去,却要像钟仪那样戴着南冠,学着楚囚的样儿羁留这是非之地。我为什么要在这里呢?为什么?唉……在这里又有什么用呢?不如归去,不如归去,不如归去啊……”

文学是语言艺术,音乐是听觉艺术。但是从艺术的本质上讲,一切艺术都是心灵的艺术。音乐具有细致、优雅、朦胧之美,而语文的世界是人性的、情感的、审美的世界。诗与歌本是一家,在诗歌教学中,教师让诗与歌融合起来,引导学生体验和感受,使其从中受到教育和陶冶,进而产生共鸣。这种阅读方式,不仅能激发学生的学习兴趣,领悟和揭示文本的意义和生命的意蕴,而且能建构学生的精神世界。这就是语文工具性与人文性相统一的最佳状态。

五、比读

比读就是比较阅读,可以横向比较,也可以纵向比较;可以从内容进行比较,也可以从形式进行比较;可以从情感进行比较,也可以从意境进行比较。比较是学生思维发展的重要途径。诗歌的比较阅读既符合诗词鉴赏的自身特点,又符合新课改探究学习的理念和构建多元开放性教学内容的要求。

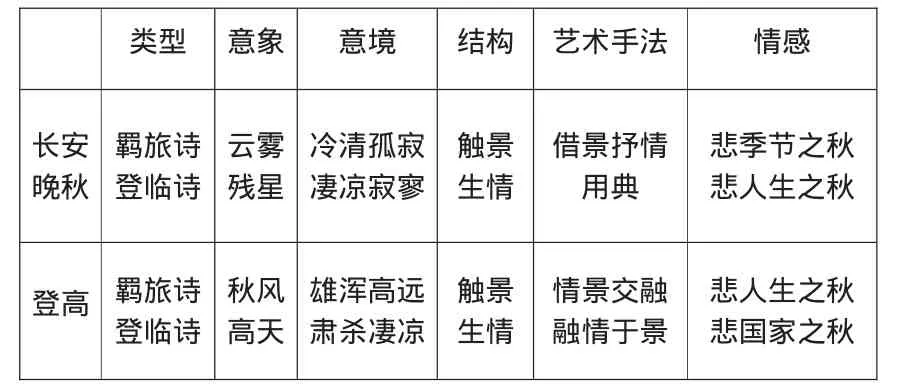

在“比读”这一教学环节,可以将赵嘏的《长安晚秋》和杜甫的《登高》进行多角度的比较。具体从诗歌类型、意象、意境、结构、艺术手法、情感等方面进行。

类型 意象 意境 结构 艺术手法 情感长安晚秋羁旅诗登临诗云雾残星冷清孤寂凄凉寂寥触景生情借景抒情用典悲季节之秋悲人生之秋登高 羁旅诗登临诗秋风高天雄浑高远肃杀凄凉触景生情情景交融融情于景悲人生之秋悲国家之秋

通过对两首诗进行比较、对照,我们能够发现两首诗的相同之处、相似之处、相异之处。当然,也能帮助学生巩固、归纳知识,提高鉴赏能力,实现知识之间的迁移。同时,可以进一步培养学生的诗歌阅读能力,丰富学生的审美情趣。

《高中语文课程标准》规定制定课程目标的指导思想是突出学生的自主发展,重视母语教育的精神哺育功能。注重语文应用、审美与探究能力的培养,促进学生均衡而有个性地发展。指出“语文具有重要的审美教育功能,高中语文课程应关注学生情感的发展,让学生受到美的熏陶,培养自觉的审美意识和高尚的审美情趣,培养审美感知和审美创造的能力”。译读、吟读、画读、替入式阅读、比读五种阅读方法,由浅入深,由表及里,层层深入,涉及诗歌的内容、语言、意象、意境、情感、结构、艺术手法等方面。这五种阅读教学法,具有互动性、参与性、体验性的特点,符合《高中语文课程标准》“以学生为主体”、“以学生为本”的要求。此外“五读教学法”,不仅能提高学生的人文审美意蕴和情感内涵,提高学生的感知能力和审美能力,而且可以帮助学生完善人格。