从演化的角度阐释东亚社会政策及其社会体系的变化

林 卡,王卓祺著,安超颖译

(1浙江大学公共管理学院,浙江 杭州,310058;2香港中文大学社会工作系,香港,999077)

一、模式比较和模式演进

自21世纪以来,东亚社会政策朝着福利扩张的方向发展。这种趋势与欧洲现阶段社会政策的发展趋势形成鲜明对比——在欧洲,社会政策的发展正在走向“福利紧缩”[1]。对于东亚福利体系(EAWS)人们已经做过许多研究,但这些体系所具有的多样化使我们很难对这些体系的发展得出普遍结论。由于这种多样性,人们以往对EAWS的研究热情逐渐衰退,例如对东亚生产主义社会政策模式这一议题的探讨已不如十年前那样盛行。即便如此,我们仍然力图通过揭示这些体系政策演化背景原因的改变来分析EAWS的共性及其发展趋势。

本文以研究方法的讨论作为开端。在社会政策领域,人们常常采取两种路径展开比较研究。一是对不同国家社会政策历史发展进程和特点展开平行叙述和阐释,其早期的代表作包括Rimlinger。[2]二是制度分析。这类研究可以追溯到Titmuss有关福利发展的三种制度模式。[3]近年来艾斯平·安德森的福利模式体制比较也倾向于采取制度分析方法。[4]这两种路径各有利弊:平行叙述的方法容易使人觉得其对政策发展进程的分析得出的结论较为特殊,不具有普适意义;而采用制度分析的方法则会导致过于一般的结论。

作为替代,我们可以采用第三种比较分析的方法,即政策演进的背景分析方法。在20世纪60年代,Wilensky和Lebeaux通过“工业的逻辑”的理论解释了当代工业化社会的发展作为背景因素推进社会政策的发展。[5]Flora和Heidenheimer等人及Myles Quadagno也把背景分析法应用到政治和制度理论中,认为政治体系和社会结构的转型是福利国家发展的基本原因。由此可见,背景分析法涉及了一系列综合性因素,包括经济发展状况(如工业化、城市化),政治环境和社会环境(如民主、人民权利)以及文化方面的因素(如价值观、公民权、人们生活等)。这些背景因素是构成了一个社会的社会体制(social order)的基本要素。[6-7]

上述三种研究方法和路径都深刻影响着对于东亚社会福利体系(EAWS)的讨论。直到20世纪90年代中期,学者们对EAWS的研究大多是对这些体系的政策项目和历史进程的描述,但这些基于国别研究的讨论尚不足以描绘EAWS的普遍状况。20世纪90年代以来,在艾斯平·安德森理论的影响下,一些学者展开东西方福利体系的比较,并尝试构建一个东亚福利体系的制度模式。[8]然而这种努力迄今为止尚未成功。尽管一些学者如Kwon,Ku和Jones-Finer描述了这一东亚模式的一些特点,但人们对这一模式并没有形成普遍的认同。[9-10]

既然平行叙述的方法强调各国发展的独特性,而制度分析所建构的东亚模式尚未得到人们的普遍认同,因而可以考虑采用第三种方法——即背景分析法来对这些体系进行分析。这一方法虽然为东亚福利体系的许多特征提供直接的解释,但它有助于我们理解这一体系发展的内部环境和发展条件,包括后工业化的影响、经济增长、人口老龄化、路径依赖效应等因素。这为我们通过采用背景分析方法来解释这些体系的政策制定过程和体制特征,并为辨别EAWS政策模型所具有的特征提供了可能性。事实上,背景分析方法要追求的并不是如何把EAWS纳入一种体制模式中,而是致立于解释为什么国家会具有相同的政策导向和政策内涵。

当然,在采用这种方法展开分析的时候,也要充分认识到其存在的弱点。这些弱点包括:背景分析的内容可以涵盖一个社会中所具有的社会、政治、文化等多方面的要素,而且在一定程度上看,这些因素似乎包含着一些与政策制定“不相关”的因素。这使我们试图用背景原因来解释各国政策制订实践的直接原因就显得十分困难。而且,确立政策制定进程和背景因素之间的直接因果联系也困难。尽管我们在进行历史分析和制度分析时也会遇到这些困难,但它在背景分析方法中显得尤为明显。

然而,在以往对欧洲福利国家发展的分析中,我们也看到采用背景分析方法的一些十分成功的范例。例如在早期的社会政策研究中,Flora等把福利国家发展和背景因素结合起来进行解释;[11]而近10 年来,Rothstein 和 Steinmo 等人通过讨论人口结构的变化、国际经济的竞争、利益集团需求的不断增长及追求现代福利国家目标及政策改革等因素来说明福利国家的发展状况。[12]由此,尽管目前人们对东亚福利的研究还不充分,但我们可以尝试通过背景因素的分析来诠释东亚福利体系发展的特点及其对社会治理的影响。

由于背景因素对政策制定的影响常常是间接的,其发生作用的途径往往是通过影响政策制定的环境来实现的,这种影响要通过社会体制(social order)的改变体现出来。在此,社会体制不仅仅是指社会制度,也指作为其基础的价值、规则和社会关系。根据2012年牛津字典及其他来源,社会体制是指一系列维持社会组织规则的集合、有组织的人际交往关系的总和、相关联的社会结构、社会制度和社会实践的集合。这些要素对于人们的生活模式、社会理念和对政策导向的理解有很大的影响。

因此,我们不必使用“东亚福利(的制度)模式”这个词去概括EAWS特征,因为这些社会福利制度存在着多样化的特点,而采取背景分析去研究“体制”的影响。因此,本研究把日本、韩国、中国大陆、台湾、香港和新加坡这些东亚国家和地区作为研究对象,揭示社会变化对社会政策的影响。这些国家(和地区)常常被人称为“发展型国家(和地区)”[13]。在这些体系中,中国大陆是一个特殊的考察对象。自20世纪90年代以来,中国进行的建设市场经济体系的努力获得很大的成功。这一体系的运作使得中国大陆与其他EAWS逐渐接近,使我们能够把这一体系放到EAWS群体中讨论。

二、东亚福利的理念和生产主义的社会政策模式

在东亚,一些国家很早就已经开始展开其社会保障项目。但是,从地区的视角展开对这些福利体系的研究还是近期的事。“东亚福利群体”概念也是在20世纪90年代中逐渐形成的。在早期的工作中,Jones-Finer主张用文化背景因素解释东亚福利模式的特点,[14]但也有人认为这一模式应该从政治因素的角度阐发。[8]事实上,文化因素阐释的支持者必须考虑文化观念变迁的问题,而且要在文化因素和政策制定进程之间建立起直接的因果联系也是困难的。然而,从政治因素方面去解释这些体系则会在如何确定各种福利体系所具有的共同政治因素这一问题上遇到困难。

因此,我们可以采取第三条路径,即从这些体系具有的政策发展导向上的特点来界定EAWS模式。从这个角度来展开讨论,一些研究者把生产主义的导向作为EAWS的一个共同特征。[15-16]这种导向体现在许多政府的官方文件和官员的言论中。例如,在战后日本政府把发展经济作为其发展战略中的第一目标,其次是政治稳定,而社会福利这一目标排在第三位。在新加坡,其领导人李光耀支持增长先于财富公平分配的理念。中国大陆则接受邓小平提出的方针——通过采取让一部分人先富起来的政策推进经济体制改革。

由此,关注经济发展是这些社会在20世纪90年代以前所具有共同的目标。韩国重视以增长为导向的发展模式,新加坡注重保持增长的稳定性,而中国台湾则力图在强调公平和稳定的基础上保持增长,在此基础上形成了以经济增长为导向的生产主义模式。依据对相关背景因素的分析,可以考察EAWS这种模式的运行条件。这些条件的形成与欧洲福利国家具有的发展背景明显不同。

(一)稳定的社会体制

从理论上说,社会政策的制定过程是把阶级利益转化为国家政策的过程。在欧洲,“福利国家”模式已经成为一种政治制度,从而使阶级冲突和权利资源分析与福利国家的分析一体化。[17]例如权利资源理论认为,社会阶层权利和劳工利益是促进这些国家发展再分配型社会政策的驱动力因素,而这些因素在一定程度上阻碍了这些国家采取生产主义的社会政策。因此,尽管有关生产和社会福利的相关性的讨论可以追溯到20世纪80年代,但一般说来,大部分欧洲国家仍然沿着再分配主义的理念发展。

东亚社会具有威权主义的传统和民主政治弱化的特点。在这一地区,直到20世纪80年代,日本自民党和中国台湾国民党仍然保持着很高的体系合法性。新加坡的人民行动党坚持威权主义意识形态,到今天仍然变化不大。在中国大陆,共产党在过去的半个多世纪中维持着强有力的政治控制力。这种威权主义的背景使这些社会能够缓解来自政治民主方面的压力并全力保障高速经济增长。这种背景因素影响着社会政策制定的导向。

(二)国家在社会发展进程中的领导作用

东亚国家的现代化进程是在“发展型政府”(the development state)的推进下进行的。[18]在这种模式中,政府在推进经济发展上发挥着强有力的作用,而市场力量相对薄弱。因此,国家对于经济社会事务进行着强有力的干预。正如一些学者所强调的,东亚社会的“发展型政府”常常对市场进行干预,这与放任型的市场经济政策有着明显不同。[19]据此,Hill和 Hwang在对中国台湾的案例研究中使用了“东亚的国家主导型经济发展”这个词语。[20]这种政府主导型发展与一些西方国家市场主导型的增长有很大的不同。因此,威权主义使政府在发展目标的确立上注重于经济发展目标而不是社会发展的目标。

(三)劳动力的组织化程度

与欧洲福利国家相比,劳工组织在东亚社会政策发展中所起的作用十分有限。在日本,工会组织碎片化,而且主要是在企业层面。在1997年主权转移之前,中国香港的工会被分成支持大陆的和支持台湾的两大阵营。[21]一般说来,在东亚社会中人们对于工会的参与率总体上较低,工会作为半官方的机构在缓解或解决劳资纠纷中的作用有限。[8]但是在这些国家中,阶层间公开抗争、冲突的情况并不多见,这一情况使得国家政治精英在决定社会政策事务上有很大的自主权。

(四)对社会保障的诉求较低

在缺乏有效的再分配体系的情况下,社会对于弱势群体的保护主要依赖家庭和地方社会网络。因此,直到20世纪90年代,东亚国家在社会福利方面的公共开支都比较低,对非劳动力人口的社会保护也很少,而各种形式的非国家福利项目在发展。[22]事实上,这些国家所具有的儒家文化传统和集体主义理念助长了社会福利对家庭邻里和社区的高度依赖,也缓解了政府收入再分配所面对的压力,从而形成了以生产主义为导向的福利体系。

(五)生活水平的不断提高和收入差距较小

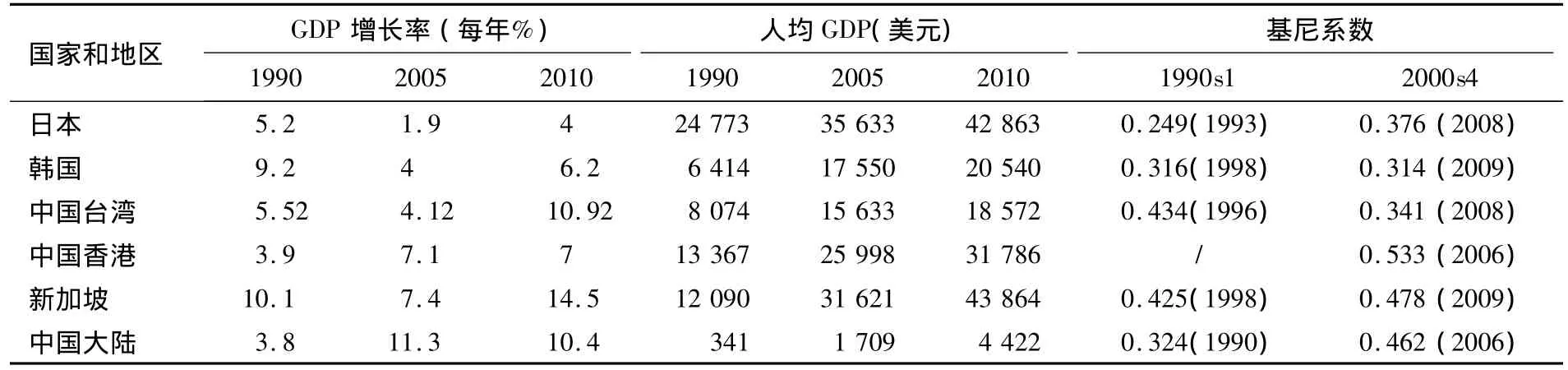

由于在这些东亚国家中市场的主导力量较弱,而经济增长又改善了人们的生活水平,因此人们对市场体系的弊端抵制并不强烈,相反对于市场经济的发展持积极的看法。直到20世纪90年代,这些社会的收入不平等状况并不严重(见表1),这使得收入分配问题并不是很突出。由此,东亚国家通过社会政策的制定去抑制市场经济发展所导致的负面影响的驱动力不足。这与市场力量占主导地位的西方发达资本主义国家的情况不同,它使东亚社会在进入90年代的民主政治之前能够保持其以发展经济为导向的经济型国家的地位。

表1 东亚社会经济发展和收入平等状况方面的变化

在强调东亚福利体系所具有的这些共同特征之后,我们也要注意到这些体系所具有的多样性。他们在工业化的时间进程、权力资源控制和组织文化方面都有非常大的差异。以时间进程为例,日本的工业化进程早于其他东亚国家,随之而来的是“四小龙”,而中国大陆的现代工业化起步较晚。从文化背景来说,日本、韩国和中国大陆有着强有力的以社区为基础的组织特征,而这种背景特点在中国香港、新加坡等移民社会并不显著。这些文化差异使我们难以归纳出这些社会在工业化和组织文化上所具有的共性。尽管如此,基于上述提到的一些共同特征,我们依然可以在一般背景中来讨论这些社会的社会环境和社会文化基础对于形成社会政策发展的一般导向的影响。

三、社会体制的变化及其对社会政策发展的影响

自20世纪80年代以来,以往支持东亚生产主义社会政策模式的背景因素在逐渐改变。过去,东亚社会在“为生存而奋斗”这一口号的引领下,政府把追求经济增长放在优先的地位;所采取的劳工保护的社会政策也主要是为了保护劳动力从而促进经济发展而并不是为了为全民提供社会保障。但自20世纪80年代以来,“为生存而奋斗”的理念不再继续作为这些社会的社会政策。正如一些学者提及韩国的发展经验时说到,经济成长使韩国从“饥饿型”社会(hungry society)转向了“愤怒型社会”(angry society)。[23]当社会日渐富有,人们的注意力从争取温饱转向要求公平分配经济增长成果,这种变化对政府片面追求经济成长的导向带来了挑战,并激发了人们对社会福利权利和社会公平理念的追求。

在这些社会中,社会结构也在发生着变化。生产主义模式的运行需要一个相对公平的社会结构,以确保经济增长能够让所有人获益。在经济快速增长的早期,财富的积累不仅让富人受益,也会使处在低阶层的社会群体获益。这使得生产主义的导向能够得到民众的普遍支持。但由于经济增长导致了社会阶层之间的差距不断拉大,上述情况自20世纪90年代以来发生了变化。例如根据基尼指数的数据,在20世纪90年代和21世纪初期,所有这些社会所具有的基尼系数都得到不同程度的增大(除新加坡外,见表1)。

在经济基础上,所有制形式的多样化削弱了这些社会所具有的国家主导型发展的轨迹,弱化了生产主义社会模式运行的经济基础。20世纪90年代后期,这些社会受到市场化的挑战,公司和企业在提供集体福利方面的责任也在不断弱化。以往EAWS具有很强的公司福利(例如日本、韩国、中国大陆,但不包括中国香港和新加坡),但在全球化的今天,企业力图通过降低劳动力成本保持其竞争力,企业中劳工的权利也在不断下降。[24-25]这种变化不可避免地影响到企业员工的福利状况,因而有必要通过发展国家福利来维护劳动者的权利。

此外,生产主义模式的运行还需要来自于威权主义社会背景的支持。从20世纪80年代以来,这些社会的政治秩序受到来自民主运动的压力。韩国自1987年结束其军事化体制后在90年代推行民主化改革,其基本导向是由国家权利掌控的社会走向一个自由社会。从20世纪80年代起,中国台湾的国民党也受到来自反对党派的挑战,而后者在2000年赢得了大选。日本的自民党在1993年大选中丧失了其在议会的优势,并在2004的选举中负于其反对党民主党。[26]中国香港的民主运动在20世纪80年代逐渐发展起来,而新加坡的人民行动党在受到来自反对党的压力下也逐渐改变其强硬的路线。在中国大陆,执政党对于政治进程的控制力依然很强,但政府对管理体制进行了改革,逐渐由政府管控转向以服务为导向的管理模式,这种模式的转化刺激着民间组织的发展(见表2)。

表2 东亚社会中的一些政治事件和民主发展状况

随着经济、社会、政治背景发生的变化,生产主义模式和以往的威权主义体制之间的内在联系开始受到挑战,民主因素的影响力逐渐增加。这些社会体制的变化导致了人们的规范、观点和社会关系的改变。公民权力的理念和再分配主义开始在社会上流行。甚至在中国香港,社会政策的讨论也日益注重公民权力。这些政治驱动力反映了政府所面对的民主压力,也促使EAWS的社会导向从生产主义的福利模式向再分配模式演化,并与欧洲的福利模式更为接近。由此可见,当经济增长导致了社会不平等程度加大时,发展再分配机制就成为功能上的需要。

四、社会政策的新趋势和模式转化

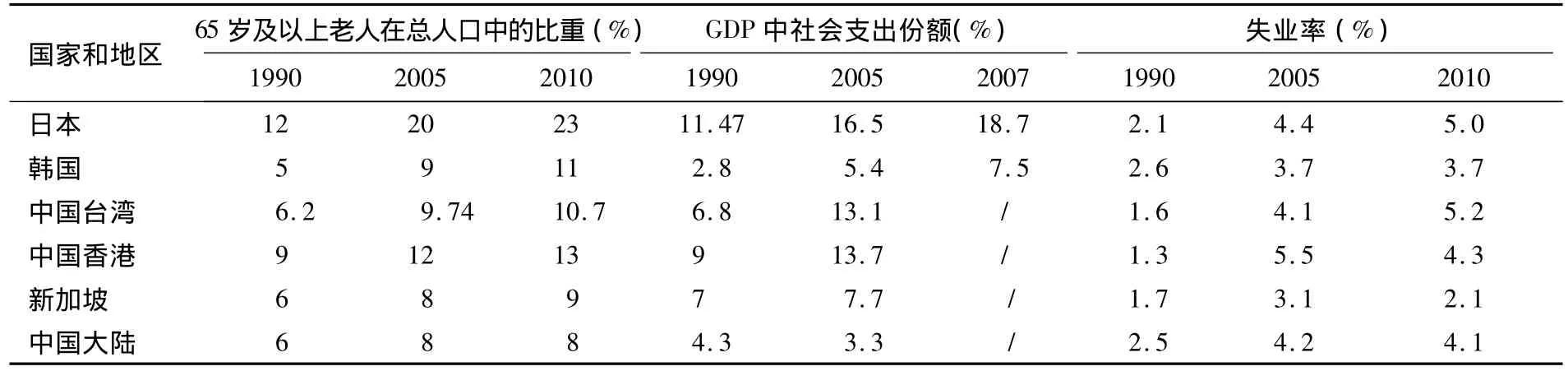

随着社会背景的变迁和社会体制的转变,EAWS的社会政策导向也随之发生着变化。以往东亚生产主义的政策理念并没有完全消失,但我们不能说这个地区仍然存在着生产主义福利模式的运作。相反,EAWS需要回应许多新出现的社会现实。在这些社会中,老龄化的趋势导致了人口结构的变化,民主意识的增进形成的来自民众的政治压力要求扩展国家福利(见表3)。在经济发展状况方面,90年代初日本房产市场泡沫破裂、1998年亚洲金融危机和2008年美国金融危机,都给这些社会带来一定影响,造成包括失业率和增长率的下降。这些状况都要求社会政策的发展。

表3 东亚社会的人口指标、社会支出和就业状况的变化

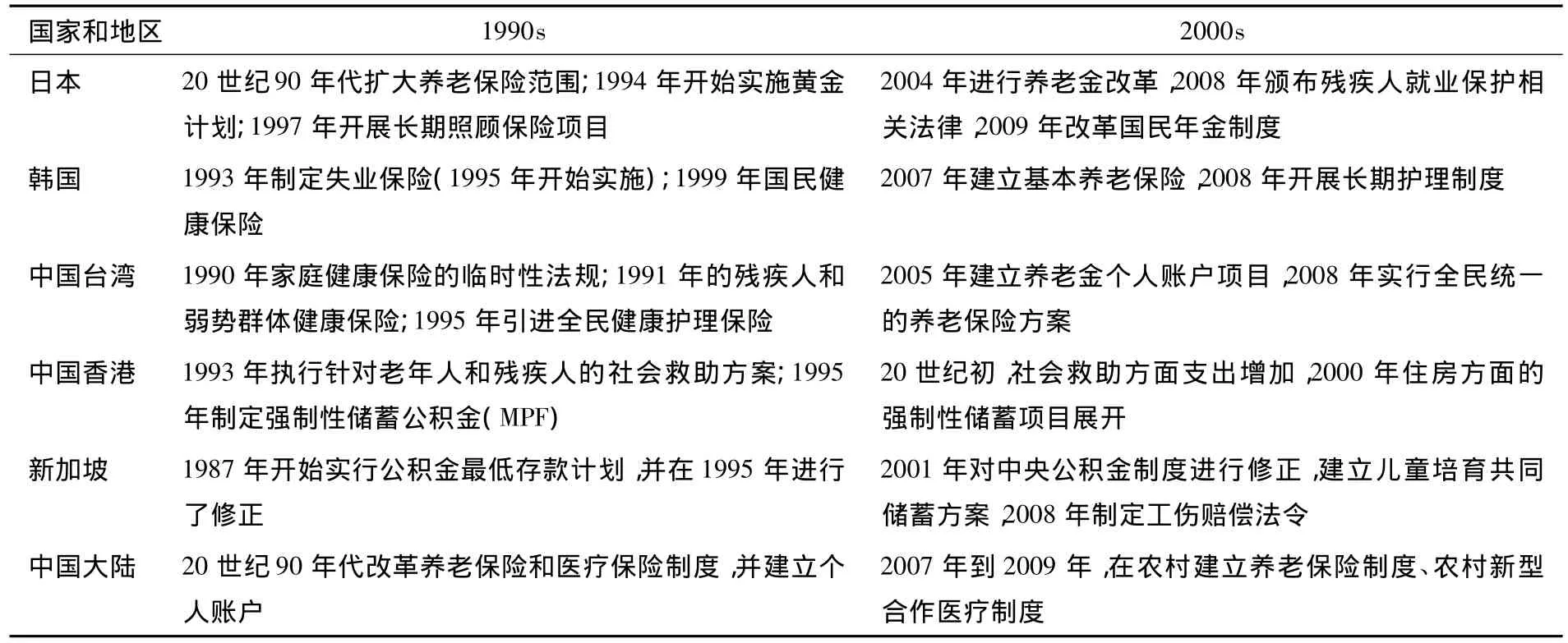

作为这些社会变化的结果,公共福利体系和项目自20世纪90年代以来有所扩展。日本20世纪90年代以来国家福利体系逐渐扩展,韩国自1988年以来建立了国民年金制度并增加了社会福利开支,中国台湾在1995年开始推广全民健保制度。在中国大陆,社会保障体系的覆盖面自1999年以来迅速扩大。[27]到21世纪初,三大新型社会保障项目在中国农村地区进行试点,即农村居民最低生活保障、农村新型养老保险项目和新型农村合作医疗保险制度(见表4)。

社会保障项目的发展也导致了社会福利状况的改变。以往许多由公司和社区履行的职责逐渐由国家福利取代。[25]例如在日本,政府在90年代初倡导发展社区福利,随后发展政府养老照顾和长期照顾保险等项目,而且公共财政成为社会福利体系运作的主要来源。在其他EAWS社会,其社会开支占GDP份额也在不断加大(参见表3)。尽管社区工作和家庭福利在这些体系中仍保持重要地位,但随着国家福利的扩张,它们的重要性在不断下降。

表4 东亚社会政策发展的一些事件

在此阶段,社会政策的理念由生产主义转向再分配主义和包容性社会政策。过去,亚洲人经常把这种再分配主义理念认为是西方社会的产物。例如Tang认为在东亚,人们很少谈及收入再分配的理念。[18]而随着国家福利体系的拓展,今天很多亚洲人开始接受这种理念,再分配主义和福利权利的理念开始流行起来。[28]这为社会政策范式从生产主义转为生产主义和再分配主义的混合模式铺平了道路。

总之,近20年来我们在东亚区域观察到社会政策理念和社会保障项目发生了很多变化。不断增长的民主化压力使得政策发展导向转向再分配主义,而以往人们对于生产主义的认同正在逐渐消失。这些政策导向的转变使一些学者强调东亚社会正在走向“福利发展主义”或“发展型福利国家”[29]。在“发展型福利国家”的理念中,支持劳动力发展的人力资本投资的理念成为仅次于发展国家福利的第二位目标,特别是由于政府面临着不断增大的来自经济全球化和政治民主的双重压力。当然,尽管增强国民经济竞争力仍是这个区域的政策目标,但是要实现这一目标就要顾及到如何处理政府所面对的追求社会平等和社会公正的民主化压力。

在EAWS体系中,支持生产主义模式的威权主义体制在不断弱化。政府日益采用社会政策作为回应政治压力的软性手段(至少是为了在政治选举中赢得支持,例如台湾的一些社会政策项目的推进就与大选所做出的承诺相关)。据此,一系列相关的政策理念在这些社会中逐渐流行起来,包括公民权利,包容性、社会凝聚、再分配主义等等。这为EAWS体系的发展创造了新的发展环境,并形成了混合型的政策理念来作为这些社会福利发展的导向。不过,尽管这些背景因素和社会体系的变化持续地影响着政策发展路线,我们很难在旧体系和新体系之间画出一条明晰的时间界限。因为在这个发展过程中,社会变化的某些方面出现的会比其他方面早,而且不同国家所面临的问题及其迫切性有所不同。

形成这种差异的原因是可以理解的。(1)社会背景因素并不会直接导致具体的政策结果,这些政策结果的产生受制于具体的社会政策制定进程中各种状况的影响。(2)这些社会的工业化和市场化进程是不同步的,它对政治、经济和社会生活的影响也有所不同。这些社会变化所经历的阶段也会有所差异。因此,其各时期的政策关注点也会具有差异。(3)即使类似的现象也可能在不同社会得到社会民众不一样的反馈或回应。例如,与香港相比,台湾的基尼系数较低;但在一项有关金融危机的比较调查中,台湾民众对于贫困的抱怨比香港人更为强烈。

基于这些原因,我们不能就东亚社会转型提出一个确定的时间点。而且Takegawa也说到日本和韩国福利发展的逻辑基础有所不同,这对确认东亚福利体系的共同点及其社会变化的一般结论带来一定困难。[30]这一困难使我们很难用实证数据反映体系演化的时间点。即便如此,从背景分析的角度来看,我们仍然可以从这个区域观察到政策导向从生产主义向再分配主义和包容主义的转化。这种转化发生在各个EAWS体系演进的不同时期,而且其发生的程度也有所不同。但是通过观察社会体制的转变,我们可以总体上理解这些EAWS演化的原因,以及其社会政策导向是在怎样的背景中重构的。

五、结语

经历了战后重建时期,东亚国家通过威权主义模式成功地发展了经济,而市场经济的力量十分有限。这一发展降低了人们对国家福利的需求程度,阻碍了国家用再分配主义的社会政策作为导向。但当经济增长使得收入差距不断扩大后,情况就发生了改变。同时,在这一区域中民主政治的发展也刺激着人们对国家福利的需求。社会体制的变动要求国家社会福利的拓展以维持社会稳定,因此新的发展导向逐渐形成。据此,本研究讨论了EAWS作为生产主义社会模式还是发展型社会政策模式这一问题,认为在20世纪90年代之前,EAWS体系具有生产主义模式的特点,但之后这些体系模式逐渐演化为一种混合的导向,既包含了生产主义因素,也包括了再分配主义和包容性社会政策的新因素。

总之,本研究从演化的视角回应了生产主义政策模式是否在东亚地区存在。迄今为止,这些体系仍然保留着生产主义模式的某些因素,但这些要素已经融入到发展型社会政策模式中。随着近年来的发展,EAWS体系采取的导向既不是生产主义模式,也不是再分配主义模式。我们只有采取演化的角度去看待政策发展变化,才能真正理解EAWS体系的特点。由此,本文中所涉及的对东亚社会背景和社会体制演化进程的讨论有助于我们理解发展理念的转化及其社会背景对社会政策模式形成的影响。

本研究也为比较社会政策的讨论提供了有趣的观察:一方面,欧洲学者赞赏生产主义社会政策模式及东亚的经验,认为这一模式体现了全球竞争中的“工作国家”“竞争性国家”和“社会投资国家”理念。在此意义上,人们对EAWS的生产主义福利模式经验有浓厚的兴趣,认为它能把经济目标和社会目标有效地综合起来。另一方面,EAWS体现出走向国家福利的趋势。因此,本文认为任何社会政策模式都要受社会环境的约束。社会体制的变动决定着政策选择,而要评价这种演化的影响,我们需要进一步探索包含在这一理念模式中所包含的各种因素是否相互冲突,以及在东亚社会中国家福利扩张的各种效应。

[1]PIERSON P.The New Politics of the Welfare State[M].Oxford:Oxford University Press,2001.

[2]RIMLINGER G V.Welfare policy and industrialization in Europe[M].New York:John Wiley& Sons,1971.

[3]TITMUSS R M.Social policy[M].London:George Allen &Unwin,1974.

[4]ESPING -ANDERSEN G.Three worlds of welfare capitalism[M].Cambridge:Polity,1990.

[5]WILENSKY H,LEBEAUX C.Industrial Society and Social Welfare[M].New York:Free Press,1965.

[6]FLORA P,HEIDENHEIMER A J.The development of welfare states in Europe and America[M].New Jersey:New Brunswick,1981.

[7]MYLES J,QUADAGNO J.'Political Theories of Welfare State’[J].Social Service Review,2002(76):34—57.

[8]GOODMAN R,WHITE G,KWON H.East Asian welfare orientalism[M].London:Routledge,1998.

[9]KWON H.The reform of the developmental welfare state in East Asia[J].International Journal of Social Welfare,2009(18):12—21.

[10]KU Y,JONES-FINER C.Developments in East Asian welfare studies[J].Social Policy & Administration,2007,41(2):115—131.

[11]FLORA P.Economy and society in western Europe 1815 -1975:A data handbook[J/OL].[2013 -07 -20].http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02185385,2013.778785

[12]ROTHSTEIN B,CONDON ROUTLEDGE,STEINMO S,et al.Restructuring the Welfare State[M].New York:Palgrave,2002.

[13]TANG K L.Social welfare development in East Asia[M].Basingstoke:Palgrave,2000.

[14]JONES-FINER C.The Pacific challenge:Confucian welfare states[M]∥C Jones-Finer et al.New perspectives on the welfare state in Europe.London:Routledge,1993.

[15]GOUGH I,WOOD G,et al.Insecurity and welfare regimes in Asia,Africa and Latin America:Social policy in developmental context[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[16]HOLLIDAY I.Productivist welfare capitalism:Social policy in East Asia[J].Political Study,2000(48):706—723.

[17]KORPI W.Power,Politics,and State Autonomy in the Development of Social Citizenship:Social Rights During Sickness in Eighteeen OECD Countries since 1930[J].American Sociological Review,1989,54(3):309—328.

[18]TANG K L.East Asian newly industrializing countries[J].Social Indicators Research,1998(43):69—96.

[19]WONG J.The adaptive developmental state in East Asia[J].Journal of East Asian Studies,2004(4):352.

[20]HILL M,HWANG Y.Taiwan:What kind of social policy regime?[M]∥ WALKER A,WONG C K,et al.East Asian welfare regimes in transition,from confucianism to globalisation.Bristol:Policy Press.2005.

[21]MCLAUGHLIN E.Hong Kong:a Residual welfare regime[M]∥ COCHRANE A,CLARKE J,et al.Comparing welfare states:Britain in international context.London:Sage.1994.

[22]HORT S E O,KUHNLE S.The coming of East and South-East Asian welfare states[J].Journal of European Social Policy,2000,10(2):162—184.

[23]JAEYEOL Y,DUKJIN C.Transparency,a key factor to improve social cohesion[J].Development and Sociology,2009,38(2):339—363.

[24]PALLEY,HOWARD,A USUI C.Social policies for the elderly in the Republic of Korea and Japan:A comparative perspective[J].Social Policy & Administration,1995,29(3):241—257.

[25]JACOBS D.Low public expenditure on social welfare:Do East Asian countries have a Secret?[J].International Journal of Social Welfare,2000(9):2—16.

[26]TAKEGAWA S.Pension reform in 2004:Birth of welfare politics?[J].Japanese Journal of Social Policy Association,2005(14):72—99.

[27]AHN S,LEE S.The development of the South Korea welfare regime[M]∥ WALKER A,WONG C K,et al.East Asian welfare regimes in transition,from confucianism to globalisation.Bristol:Policy Press,2005.

[28]WALKER A.Social quality and welfare system sustainability[J].International Journal of Social Quality,2011,1(1):5—18.

[29]KWON H,MKANDAWIRE T,PALME J.Introduction:social policy and economic development in late industrializes[J].International Journal of Social Welfare,2009(18):1—11.

[30]TAKEGAWA S.Pension reform in 2004:Birth of welfare politics?[J].Japanese Journal of Social Policy Association,2005(14):72—99.