从同床异梦到漏网之鱼

张娟

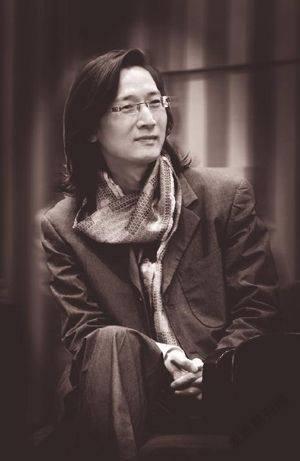

画家、艺术评论人、新闻人、作家……拥有多重身份的《新民晚报》艺术评论主编林明杰一向以新鲜的思想、独到的见解为业内所称道。每每有一些引人注目的艺术事件发生时,总能看到林明杰撰写的艺术评论,才气横溢、风趣幽默、一语中的。

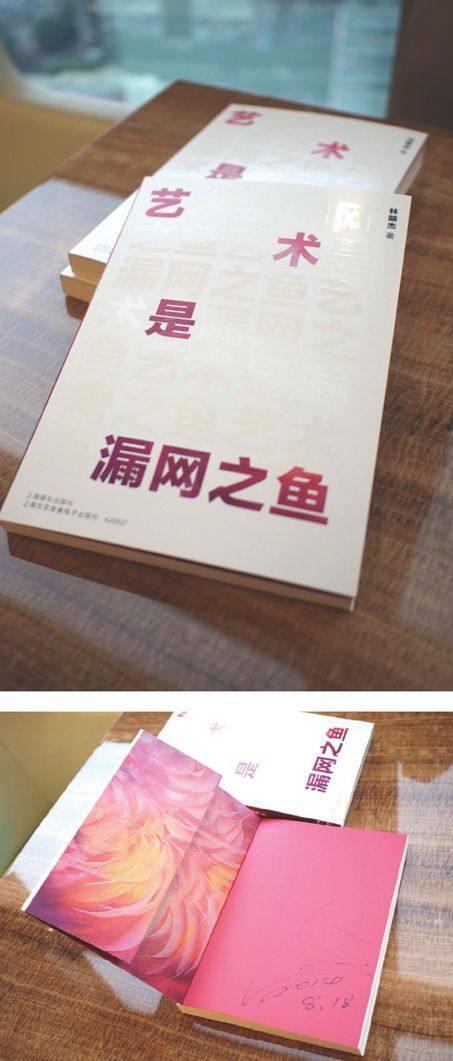

继2010年推出了处女作《艺术是同床异梦》后,林明杰第二本艺术评论专著《艺术是漏网之鱼》在8月中旬举行的上海书展上首发。此书集合了近几年林明杰对艺术的思考和观点,日前,本刊记者对话林明杰,与读者一道分享这位上海才子心中的艺术观。

《中国收藏》:林老师这次出版的新书名字很独特《艺术是漏网之鱼》,您在2010年出版的《艺术是同床异梦》书名也让人耳目一新,您为什么用“漏网之鱼”和“同床异梦”来定义艺术?它们说的是一回事儿吗?

林明杰:其实是从不同的角度讲同一件事。“就算你将自己整容得跟毕加索一模一样,还穿上毕加索的睡衣,躺在毕加索的床上,甚至搂着毕加索的情人,你也不可能做出和毕加索同样的梦来。”我在《艺术是同床异梦》这本书里是这么写的,艺术要“同床异梦”,坚持做自己的梦,也只能做自己的梦。

人类最初和猴子、牛、羊在一起,他们知道哪里可以找到吃的,知道碰到狮子、老虎要赶紧逃跑,逐渐形成了人类的集体意识。这种集体意识让人类的生存得以延续。但是为什么猴子、牛、羊到今天依旧是猴子、牛、羊,而人类却进化成更高级的生物呢?因为人类文明从蛮荒时代走到今天总有几条漏网之鱼,几条摆脱了人类集体意识的漏网之鱼。科学、艺术就是这样诞生的。

艺术是没有什么实际功用的事情。动物就很实用主义,无外乎整天就是吃、睡、性交,所以它们一直都是动物。但人类还做了很多没有用的事情。比如我有了房子,我还想着怎么把它装修得更好看、更美,所以说艺术是人类区别于动物的分水岭。《艺术是漏网之鱼》这个书名大致就是这个意思。

《中国收藏》:从2010年出版《艺术是同床异梦》到今年出版《艺术是漏网之鱼》,4年时间里,您对艺术的看法和理念有没有变化?

林明杰:对艺术的认知没有变化,只是一些过去感兴趣的现在不感兴趣了。我这几年特别不愿意谈市场,我觉得市场无聊低级,会引起大家对艺术的误会,引起贪婪,大家关心的都是卖了多少钱。但究竟什么是好的艺术家、什么是好的艺术、为什么好、好在哪里,似乎没什么人关心。

《中国收藏》:那在您的眼中,什么是好的有价值的艺术?

林明杰:我经常听见有人评价“这幅画画得多么工整、画得多么精”,这完全就是把艺术和工艺品混为一谈。在丛林原则下,谁有力气谁厉害,艺术也是为强权者服务的。比如青铜器很精美,但这种精美是为了体现权力。不过,到了宋元时期,出现了文人画,这很了不起。这些文人画家都不靠画画过日子,艺术完全就是他们抒发心情、寄托情志的载体。到了元代,异族统治,这些文人士大夫都做起了心灵的隐士,自己画着玩,这隐藏着另一层含义,我不跟你玩。当时有这样境界的艺术家很了不起。他们有自己的文人精神,也建立起了文人的审美标准。与之相比,我们现在动不动就说画得工、画得精,真是很恶俗的标准。

人类文明的进步源于人类对自己深刻地反思和探究,中国春秋时期诸子百家争鸣就是对自己的反思,西方的反思是在近现代时期。这种反思很重要,反思才有思想的进步。一个原始人你给他一整套现代装备他会变成文明人吗?不会,只会变成更野蛮的原始人,因为他没有思想的进步。我们现在就缺乏这种反思,所以思想上没有进步。

《中国收藏》:这么说来,当前的艺术环境似乎不那么理想。这4年来,您觉得收藏家对于艺术的认知有提高吗?

林明杰:没有。很多有钱人都在买艺术品,这当然是好事。我觉得有钱人都是聪明人,不聪明也赚不到那么多钱。但是很多有钱人在买艺术品的时候却表现得不那么聪明,他们买艺术品关心的不是艺术价值,而是投资这个艺术品能赚多少钱。

举个例子,比如清代中期的扬州八怪就是基于当时的市场需求来创作的。扬州八怪里的黄慎,最开始画风偏工笔,但画卖不出去,因为当时类似的工笔画太多太滥了,那个时候的收藏家看不上这种烂大街的画。后来黄慎改变画风,用狂草的笔法来作画,大受欢迎,这说明当时新兴的资本眼光很独特。奇怪的是,黄慎那些在清代没人要的偏工笔的画作现在却卖得更好,在我看来,这是审美的倒退。宋元明清时,人们判断一件作品是否有艺术价值不是看这个艺术家官位有多大,而是真的从艺术本身来评判,而我们现在甚至以官阶、以头衔来论画价,就显得很可笑了。

收藏家是可以对艺术产生推动力的,甚至可以和艺术家一起推动文明的进程,但他们首先应该考虑什么样的艺术家和艺术品值得投资?艺术的价值因何而定?我相信大多数人还是有慧根的,经常接触艺术,对艺术的认知慢慢会发生改变。

《中国收藏》:前段时间,艺术家蔡国强在上海黄浦江进行了一场烟火表演,结果引起了很大的争议,很多人都表示不理解,您还专门就此事写了一篇艺术评论。这是不是可以说大部分民众对艺术的接受度还是很低的?

林明杰:人们对艺术的认可度在提高,但对艺术的认知别说赶不上宋元时期,就是清末民初都比不了。艺术是人的心性的自然流露,真正的艺术能拓展人的思维、心胸、使人更有包容力和创造力。但我们现在对艺术的认知还停留在粗浅的层面上。

就蔡国强这次艺术表演,我觉得被骂很正常。我在文章中也提到,当代艺术作品应该超出人们的 习惯性思维,超出常人的审美习惯,因为其价值就在于拓展人类的视野和思维。公众有骂和赞的自由,艺术家也有坚持探索、展示、解释的自由。这才是现代文明的体现。

《中国收藏》:林老师现在身份很多重,既是作家、画家,也是艺术评论家,还是一位新闻人,这么多角色里,您更喜欢哪一个?

林明杰:当然是画家。我从小就学画画,但后来进了新闻系,开始从事新闻工作,我反而觉得这更好。因为如果单纯画画,很容易完全陷进一个领域里。我做记者不是一开始就报道艺术新闻,过去还报道过经济新闻、社会新闻,这让我视野更开阔,知识结构也更综合,回过头来再观察艺术领域、观察艺术市场反而更超脱,表达也更自由。

《中国收藏》:您近几年写了很多见解独特的艺术评论,您希望您的这些文章,包括这本新出版的书籍能对艺术产生怎样的影响?

林明杰:普通人能对艺术有一些认识,改变一些误区,能达到这样的效果就很好了。我说过希望让我们用常识来理解艺术。不要局限于学术怪圈,用常识去思考问题,学会自己思考、欣赏和鉴别。

现在有一种误区,认为毕加索、梵高的画为什么能卖那么贵?都是西方资本用钱砸出来的。我们只要也用钱砸,也能砸出个毕加索、梵高。市场当然对艺术也是有引导作用的,但毕加索为什么成功?自由主义、无政府主义、性解放是当时的思潮,你看毕加索完全与时代心声呼应。我们这个时代是很幸运的,拥有这么多的财富,我们应该运用这些财富来推动真正有价值的艺术。