闲云野鹤真名士

黄守愚

熊公灿亭先生是一个复杂的“文化符号”,呈现出种种“象”,使人如盲人摸象:说他是写字画画吧,他又是做评论的高手呢;说他是江西人吧,他又是长沙老口子;说他是学富五车的学者吧,他又是修仙的道士;说他是休闲的作家吧,他还操刀刻印;说他嬉笑怒骂吧,他又有一片仁爱、慈悲心。

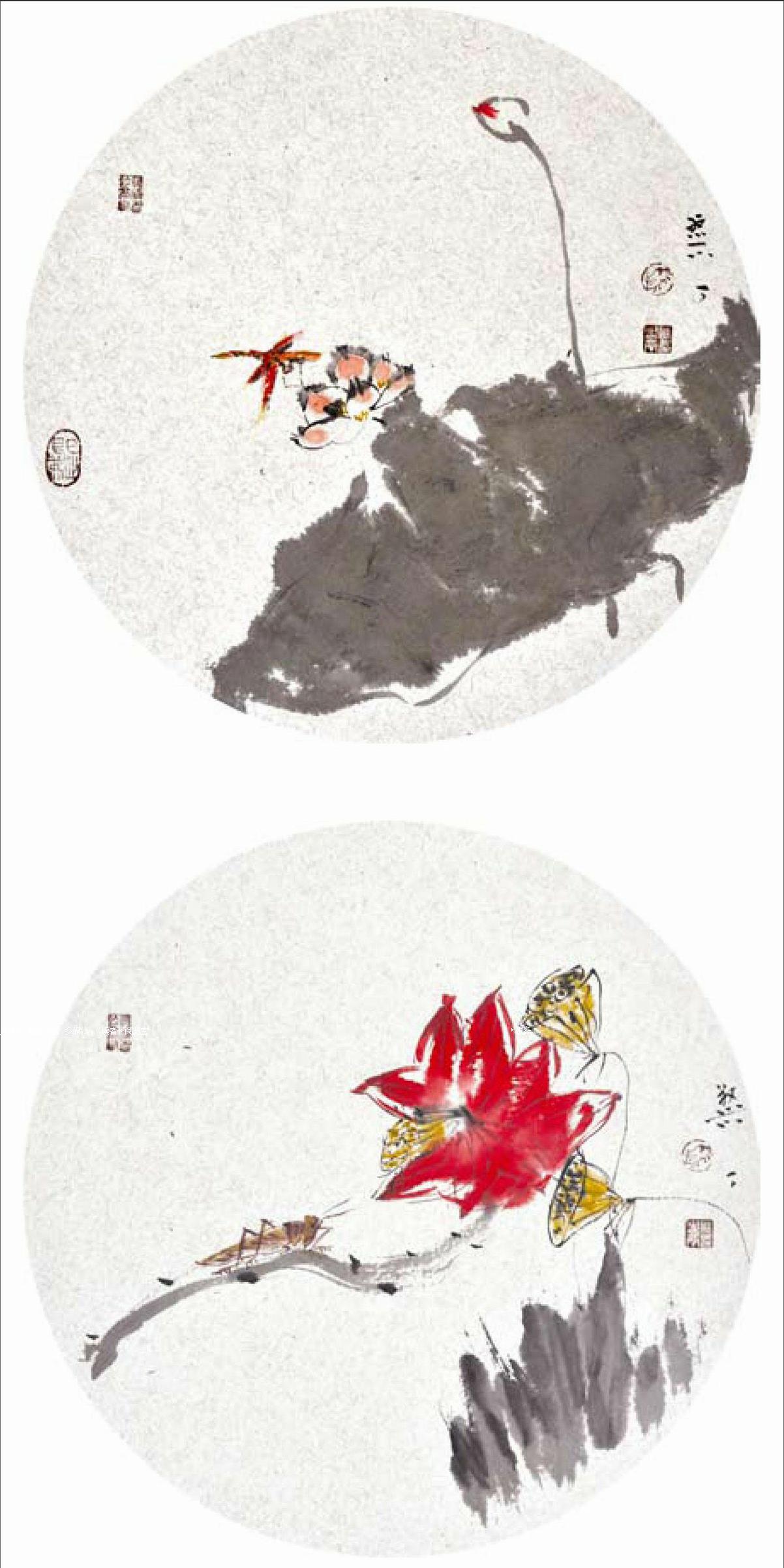

《金刚经》云:诸相非相,即见如来。有友人对我说,熊灿亭先生的“意象画”,不住于形,不住于意,心造名士风流,已臻化境。忽然生启发,“名士”来描述熊灿亭先生颇为若合符节。

灿亭先生是有文化自觉意识的艺术家、有独立人格的山野名士、有思想活力的评论家、有自然仙味的生活者、有侠义豪情的文人骚客。他的《一品艺境》《半斋呓语》两本书至今还搁在我家里,偶尔翻一翻,不像有些人的书,我早扔掉了。读这两本书,可见他这几十年的功夫下得深,遍淹中西,汪洋闳肆,宫墙万仞,规摹广大,气象万千,稛载骊珠。“象”的背后是他的心、他的人格:独立思考,自作主宰,满腔春意,热爱生活,自信乐观,诙谐幽默,言简隽永。

他道行颇高,是一个艺术场域内的“权威”。他在长沙主持书法大家王公友智先生的草书《离骚》研讨会,引经据典,舌灿莲花,心服四座。听人介绍,余公德泉、王公友智两位老先生在北京办书法展和开研讨会,也是他做主持,各山头大佬都服他的行。

《易经》上说,同声相应,同气相求,云从龙,风从虎,我是心服灿亭先生的真知灼见,颇为关注他的动静。他是生机勃勃的、闲云野鹤的,足迹半天下,微信里的文字时而诙谐幽默,时而言简隽永,其行“象”与其书画有一种相同的风韵自然流淌出来。味外之旨,韵外之致,近而不浮,远而不尽。大致是灿亭先生的才能宏放,放任自然,不拘于象,不离于道,超逸生动,所谓魏晋名士真风流也。

一种文化形态生长到一定的成熟状态,必然衰老而僵死。文化对人的利弊就在于此。文明越发达,对人的心智束缚越大,人的心力越脆弱,亟需野蛮之气来杂交补救。西汉的儒学绵延至东汉末,已成为一种累赘,玄学因而兴起,魏晋风度蔚然成风,所以才有王羲之的清韵。中国书画走到今天这个局面,恐怕只有风流名士才能使它“枯木逢春”。

庄子有“得鱼忘筌”,司马迁有“好学深思,心知其意”,王弼有“得意忘象”,王阳明有“得酪忘糟粕”,我曾拈出“得心忘意”,以求悬解而得自由。语言学家索绪尔把语言符号分成所指和能指,而德里达进一步提出延异(difference),表示能指能无限区分,意义无限延宕。“象”之所指,在于其能指。它是一种个体经验的呈现、一种审美的境界。如“梅兰竹菊”四象,有“共知”的语境,所以人人都知道指向四君子。否则,“象”的澄明会被“偏见”遮蔽。这就需要闲云野鹤的“自由创造”了。中国书画走到今天,万法俱有,后人总不能吃现成饭,要破旧立新才能有大成就。拿黄永玉老先生来说事,虽然他画画总是率性而为,但是心里却有一种冲破“偏见”的潜意识,然而当猪突豨勇的突围是非常难的。既要面目一新又要让人一眼明了,这种功夫不是聪明狡黠的黄老先生所能做到的。得酪而忘糟粕,自作主宰,执大象,天下往,我倒倾向于灿亭先生有这种本事将来可能会“突围”。

想到灿亭先生在余公德泉先生书法展研讨会上的一句话,大意是名作如王羲之《兰亭序》往往是“自然率性”的,不经意之间的创作出来,不可复制的,王羲之有意为之反而无所作为。有“意”,心中便有“恐惧”,当然不得自由,只会进入颠倒梦想之境,一辈子走出不来。

读他的文字,看他的书画,再看他的为人,一片“呓”语,一身名士风韵,自然率性,生动活泼,灿亭先生已达到禅宗马祖大师所说的“平常心即是道”了。尽管他是修仙道的,但孟子说过“夫道一而已矣”,东西南北心通理通。

身,要自己担;路,要自己走;心,要自己写。我十分感恩“执大象”的灿亭先生,他的一切总是让我去思考,有时候也所见略同,如对书法的认知。但他对历代书画文论烂熟于心,又实践于手,我辈望尘莫及。

左思《招隐》云:“非必丝与竹,山水有清音。”庄子的天籁之音在心里,能放大光明。灿亭先生在走自己的路,在写自己的心,在建构自己的人生意义,在实现自己的人生价值,这一种自生自发的模式,应当说,他会取得不同凡响的成就,而他的“大象”将来会启发更多的人。

在我心目中,灿亭先生不仅是一位闲云野鹤的真名士,更是一位敦厚的长者、良师益友。也许是我的“偏见”,总觉得假以时日,将来他会是一代大家。因为像我这样的思考者是拙于手的,而长于手的人往往不用“心”读书,心手合一的人少之又少,灿亭先生是其中一个。endprint