三元复合驱开发跟踪调整方法

魏玉函

(中石油大庆油田有限责任公司第四采油厂,黑龙江 大庆 163511)

A油田历经50多年注水开发,目前已进入特高含水期,面对油层水淹程度高、剩余油分布零散、开采难度大的问题,A油田通过大量室内及矿场试验证明,三元复合驱在水驱后可以大幅度提高油田采收率,同时,注采能力下降幅度大的矛盾也较突出,尤其是三元中后期注采能力的大幅度下降,在一定程度上制约了三元复合驱的效果进一步改善。目前,A油田三元复合驱共有8个现场试验和5个工业化推广区块。开发目的层为一类油层和二类油层中发育较好的油层。总含油面积33.59km2,总井数1613口,其中注入井728口,采出井885口。三元复合驱以往的开发经验表明,注采能力下降幅度较小的三元试验区提高采收率值均达到20%以上,注采能力降幅大是三元复合驱开发过程中的主要矛盾之一。

1 精细解剖储层结构,以静定调

三元复合驱开发目的层葡萄花油层Ⅰ油组3层 (PⅠ3),分为PⅠ32、PⅠ33共2个沉积单元,均属于高弯曲河流沉积,具有纵向上切叠、平面上废弃河道发育、油层内夹层发育等特征,使井组间、单元间的连通关系变得更加复杂,在深入解剖连通关系的基础上,根据不同连通状况的注采井,采取针对性更强的调整措施。

1.1 纵向上,深化认识单元间接触连通关系

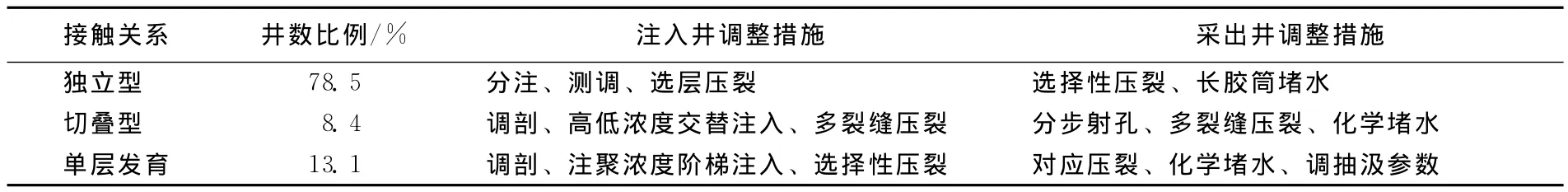

开发目的层PⅠ32、PⅠ33单元,按接触关系分为独立型、切叠型和单层发育3种:独立型井数比例78.5%,开发过程中以层间调整为主;切叠型井数比例8.4%,开发过程中以层内调整为主;单层发育井数比例13.1%,仅发育PⅠ33小层,开发过程中以层内调整为主。针对不同类型注采井,开发过程中相应采取不同的调整措施 (见表1)。如在独立型接触关系井区开发过程中,针对层间物性差异较大的注入井实施分注61口;针对动用状况差异较大注入井测调371井次;针对剩余油较为富集的薄差油层实施选择性压裂5口;针对低效无效产出较为严重的油层实施堵水3口,促使井区累计有效厚度动用比例达到95.4%,阶段采出程度达到19.25%。

表1 三元开发过程中不同接触类型井调整措施

1.2 平面上,深化认识废弃河道连通关系

区块内废弃河道分为突然废弃和逐渐废弃2种类型。区块内共有10口注采井在PⅠ32和PⅠ33小层钻遇突弃型废弃河道,突弃型废弃河道在电测曲线形态特征上,多呈现曲率较大的 “C”型;16口注采井钻遇渐弃型废弃河道,从形态特征看,多呈现 “S”型和直线型 (见表2)。

表2 不同类型废弃河道特征统计

动态反映上,渐弃型废弃河道油层发育连通较好,平均单井地层系数大,注采能力较强。另外,示踪剂检测结果表明,逐渐废弃型废弃河道易于见到示踪剂显示,表明该类河道连通关系较好。在开发过程中,突弃型废弃河道井区要实施压裂、水力喷射等改造措施,改善平面连通关系,挖掘剩余油;渐弃型废弃河道井区要加大方案调整力度,合理调整注入参数,保证平面均匀动用。如在突弃型废弃河道发育井区的开发过程中,为改善井间连通关系、挖掘剩余油潜力,实施注入井压裂3口、液电造缝1口,前后对比,平均单井注入压力由13.5MPa下降到12.3MPa,日注入量由26m3上升到35m3,实施采出井压裂2口,平均单井日产油由6.1t上升到14.8t,取得了较好的措施效果。

1.3 油层内,深化认识夹层展布特征

区块内夹层分布较为广泛,夹层在电测井曲线上表现为 “三高、三低”的特征,即自然电位高、井径高、自然伽马高;电阻率低、声波时差低、微电极低。区块内209口井,仅有17.7%的井不发育层内夹层,平均单井隔层厚度0.35m/口、频率0.43个/m。

夹层把注采井分为不完全独立的流动单元,可对注入液起疏导作用,有阻挡注入液因层内物性差异沿底部突进的趋势,夹层分布状况对油水运动和开发效果影响较大。未发育夹层的采出井产液能力较强,产液强度达到了11.38t/d.m,开发效果较好,阶段采出程度达到了22.18%,层内夹层厚度大和频率多的井组,平均产液强度仅为6.20t/d.m,阶段采出程度仅为13.69%。因此,开发过程中,加大了隔层发育较为密集井组的措施改造力度,实施注入井压裂3口,优化注入参数107井次,调整井区有效厚度动用比例上升7.1个百分点,采出井压裂2口,平均单井日产油上升了7.8t,效果较好,同时,加大隔层发育较少井组的方案调整力度,缓解层内矛盾。

2 实时跟踪潜力变化,以动定调

2.1 保证调整措施的及时性

三元复合驱具有历时短、阶段性强、注采井动态变化快、影响因素多的特点。在增强技术人员的动态敏感性的基础上,坚持 “日跟踪、旬分析、月总结”的管理制度,每天通过生产日报跟踪区块整体情况,每旬对比分析单井的动态变化情况并及时实施针对性调整措施,每月总结评价调整措施的实施效果,使问题井能够及时发现、及时分析、及时治理。

2.2 保证调整措施的目的性

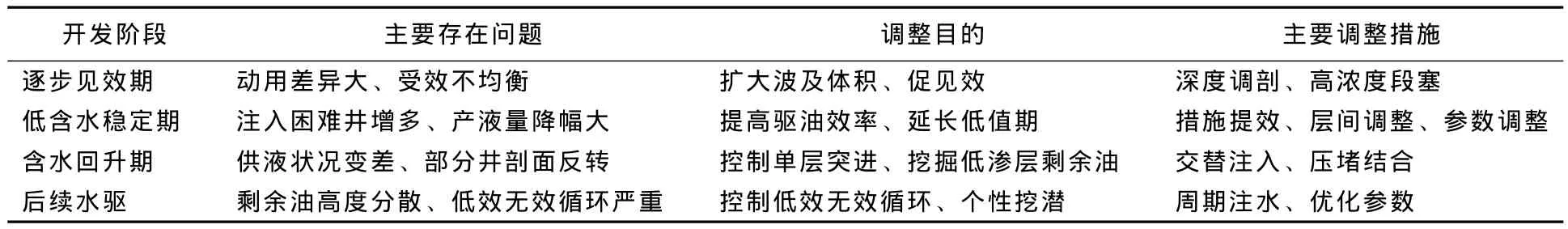

通过总结分析以往区块开发过程中的动态变化规律,根据动态变化规律将三元复合驱分为逐步见效期、含水低值稳定期、含水回升期和后续水驱等4大阶段。总结各阶段的主要矛盾和需要解决的主要问题,确定阶段总体调整思路,制定主要调整措施 (见表3),使跟踪调整措施目的性更强。

2.3 保证调整措施的有效性

总结以往三元复合驱注采井措施实践,结合动静态资料,分析单井间的措施效果差异,完善并进一步量化了注采井措施选井选层标准,增强调整措施的有效性。例如注入井压裂选井时,确定了 “一高四低”的选井原则,即远井油层堵塞后注入压力较高、油层动用程度低、周围采出井含水低、采液强度较低、沉没度低,根据保证采出井供液能力、改善薄差油层动用状况等目的不同,分别实施全井压裂和选择性压裂等不同的压裂方式,并且,根据不同开发阶段油层堵塞情况不同,优化设计压裂参数。

表3 三元复合驱开发过程中的主要调整方法

2.4 保证调整措施的准确性

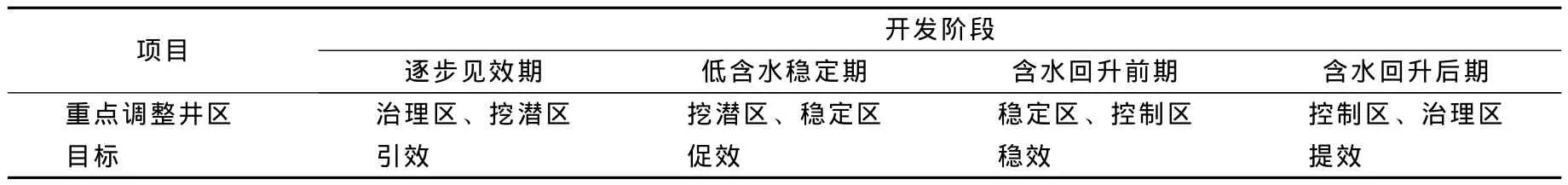

开发过程中,根据剩余油潜力为基础细化井组分类,将区块采出井按不同的含水级别和总采出程度变化等情况进行分类管理,分为治理区、挖潜区、稳定区和控制区等4个井区,绘制全区采出井的分类图板,并且开发阶段不同,调整目的和重点不同 (见表4)。

表4 三元复合驱开发过程中调整目标分类

2013年上半年处于含水低值期,重点以调整挖潜区和稳定区为主,根据各井区发育连通状况和动态变化特点,共实施各类方案调整197井次,其中注入井调整170井次,采出井调整27井次,通过调整,使区块油层动用状况得到较好改善,中低渗透层相对吸水比例上升了19%,采出井含水低值期已达到22mon,含水在82%左右稳定13mon,目前阶段采出程度达到17.66%,提高采收率14.28%,预计最终提高采收率20%以上。

3 结论

1)通过对储层的精细解剖,进一步明确了井组和层间的连通关系,使动态跟踪调整更加精准,考虑不同开发阶段的调整思路不同,储层精细解剖工作应尽早开展,并在应用过程中,根据注采井的动态反映变化进一步完善。

2)明确三元复合驱开发规律和不同阶段主要矛盾,使跟踪调整思路更加清晰、调整措施目的性更强。

3)“以静定调”和 “以动定调”的三元复合驱跟踪调整方法,是基于储层和剩余油潜力深化认识中总结出来的有效调整模式,可以在一二类油层三元复合驱工业化推广中广泛应用。