太空真的太平吗?

1957年10月4日,苏联成功发射人类第一颗人造地球卫星,开启航天时代的时候,人们对二战大规模空袭和核武器还深怀恐惧。突然出现的这种可以畅通无阻飞临头顶的飞行器,带来的恐慌空前巨大。而这种恐惧也促使空间技术得到大量的资金投入,你追我赶地实现了飞跃式发展。因此,进入空间伊始,人们对空间的利用和争夺就是充满火药味的。

洲际弹道导弹,投递核武

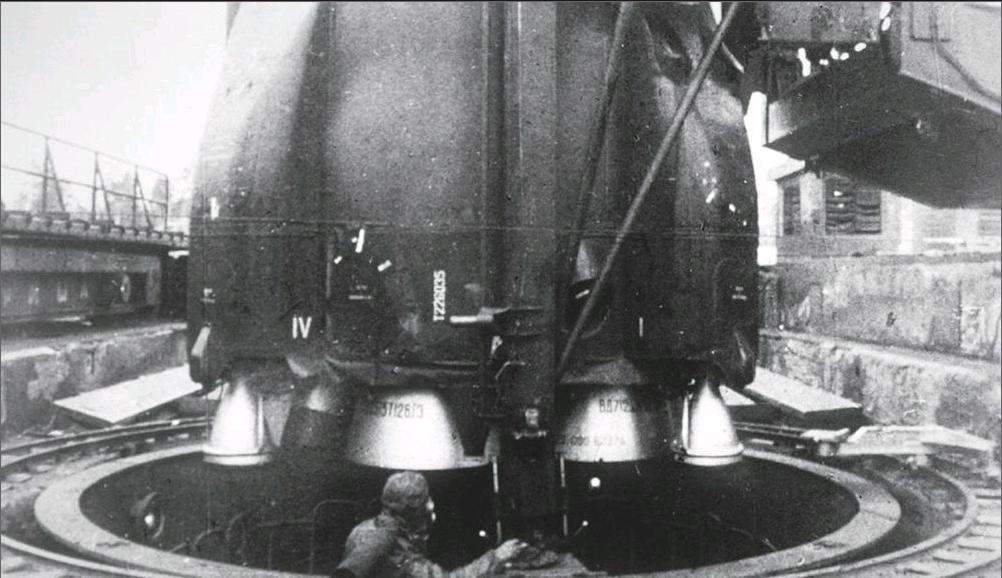

二战后,美苏两个超级大国陷入冷战,苏联由于缺乏远程轰炸机,迫切需要一种洲际的核武器投送工具,因此率先发展占据先机。而后美国凭借雄厚的工业基础实现全面超越。1957年8月21日,苏联首先成功试飞了洲际弹道导弹R-7(SS-6),射程8 000千米。1961年试验了射程11 000千米的R-9(SS-8),但这两种导弹采用液氧煤油推进剂,无法进行实际部署。1961年2月21日,成功发射采用可贮存推进剂的R-16(SS-7),成为苏联第一种广泛部署的洲际弹道导弹。另外还发展了多弹头的R-36(SS-9)导弹,其改进型R-36ORB为可以进入160千米高度地球轨道的轨道导弹,将敌方的雷达预警时间压缩至3分钟。1966年还试飞了首型固体洲际战略导弹RT-2(SS-13)。

与之相对,1958年11月28日美国第一型洲际弹道导弹“宇宙神”全程试飞成功,1959年2月6日第二型洲际弹道导弹“大力神”1试飞成功,这两种导弹也都是使用液氧煤油推进剂。之后美国于1961年2月1日试飞了首型固体洲际战略导弹“民兵”1,1962年3月12日使用可贮存推进剂的“大力神”2首飞。

侦察卫星,刺探敌情

美苏两国为了刺探对方核实力以及支持核力量的运用,还拉开了以空间侦察为代表的军事航天竞赛。1960年8月18日,美国在历经13次失败之后,摄影侦察卫星“发现者”14号的侦察图像被成功回收,首次获得空间侦察情报。1960年4月,第一颗导航卫星“子午仪”1-B发射成功,用于支持导弹核潜艇的导航定位。1964年8月19日,美国成功发射首颗地球静止轨道通信卫星Syncom3。相应的,苏联于1962年3月16日发射了第一颗侦察卫星“宇宙”4号,1974年3月26日发射成功第一颗地球静止轨道通信卫星。

反导反卫,以攻为守

为了防御敌方的弹道导弹和空间威胁,美苏两国还开展了反导反卫技术的研发。苏联研制了世界上第一套导弹防御系统RZ-25列宁格勒反导系统,该系统于1961年3月4日首次试验成功。紧接着又发展了名为A-35的第二代和名为S-225的第三代导弹防御系统。苏联于1960年6月23日批准发展了IS“卫星歼击机”共轨反卫星武器系统,可在发射后90~200分钟内对飞越欧洲上空的敌方卫星实施拦截。在1968~1971年的7次试验中,有5次成功,拦截高度230~1 000千米不等。

美国研制了奈基-宙斯导弹防御系统,1962年7月该系统首次拦截试验获得成功。1963年1月该系统被放弃,转而发展更先进的奈基-X系统。1967年,美国总统约翰逊下令部署由奈基-X改名的“哨兵”系统,用于保护美国本土的人口密集地区。一年后改名为“卫兵”防御系统,保护的目标由人口密集地区改为美国的战略核力量。在反卫方面,美国于1959年10月13日,发射了Bold Orion导弹拦截探险者6号,其后又发展了以奈基-宙斯导弹和雷神导弹为基础的反卫星系统,开展了相关试验。这几种反卫武器都设计安装核弹头。

古典空天飞机军用空间站

美苏两国还探索了据认为可以执行侦察、轰炸、空间营救、卫星维护、攻击卫星等任务的空天飞机。美国从1957年10月24日一直到1963年12月10日,持续开展了X-20“Dyna-Soar”空天飞机计划,最终形成了全比例实体模型。苏联也于1962年开展了“螺旋”计划,研制单座的空天飞机,最终完成了米格105亚声速气动外形验证机的试验。

美苏两国还开展了军用空间站的研制,执行过顶侦察、卫星检查、轨道轰炸、战时指控、电子侦察等任务。1965年8月24日,美国批准开展MOL“载人轨道实验室”计划,利用改装的双子星飞船,执行为期一个月的任务。1966年11月3日,MOL进行了不载人试飞。1965年10月27日,苏联批准开展“钻石”号空间站的研制。1973年4月3日,第一个“钻石”号空间站发射入轨(公开名称为“礼炮”2),主要开展对地侦察活动。

从以上叙述可以看出,在空间技术发韧之初美苏两国开展了多方向的研究实践。在这一阶段,几乎所有的空间军事应用概念都被提出并进行了试验。这一时期所取得的成就,是美苏两国在核恐怖阴云之下超常发展的结果,基本奠定了我们现在航天发展和空间应用的基石。随着两国逐渐达成核均势,两国关系趋向于缓和,1975年7月17日“阿波罗”18号和“联盟”19号的成功对接,成为这一阶段结束的显著标志。

这一阶段初期,卡特总统执政期间,美国在冷战中采取守势。1981年里根总统执政以后,美国通过发起一系列的宏伟计划,企图通过高技术研发重拾美国的领先地位。苏联对美国的计划保持了高度的军事敏感性。

航天“轰炸”飞机

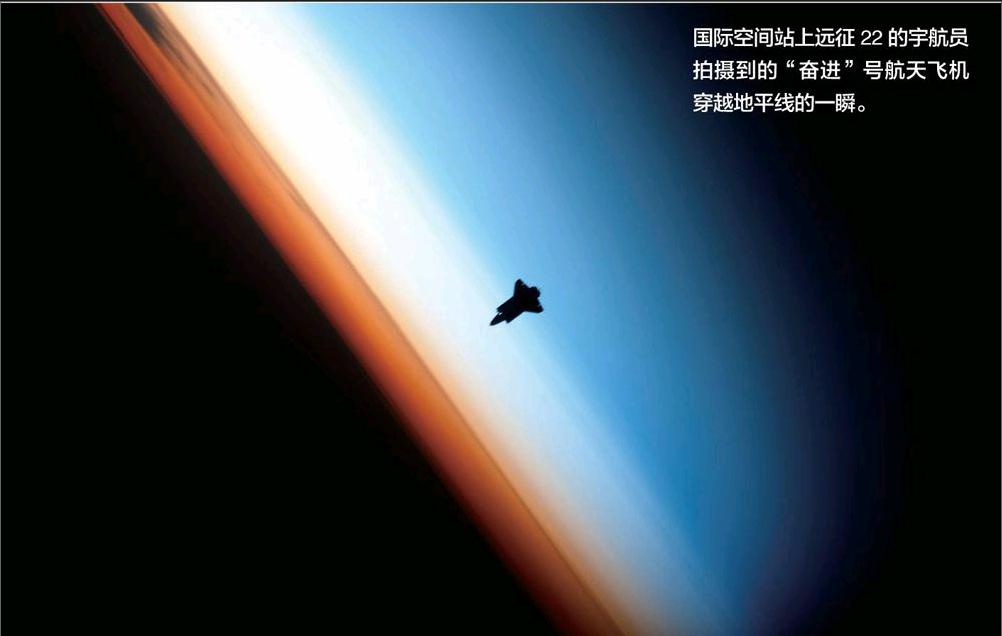

这一阶段最伟大的航天成就应该归属于航天飞机。美国航天飞机计划由NASA在1969年4月提出,1972年1月经批准开始研制,1981年4月首架航天飞机发射入轨。美国最初的目的是为了发展一种经济的轨道运输工具以取代飞船和运载火箭,但为了得到美国空军支持,也兼容执行大型侦察、载荷发射以及对地侦察等任务。

苏联当局将航天飞机视为美国搭载核武器的工具,并于1976年决定发展“暴风雪”号航天飞机作为对这种“威胁”的回应。这种航天器可以作为航天轰炸机、侦察平台、航天武器载机、有人驾驶的救援机、截击机、技术验证平台,在其上可以进行复杂的军事研究,抵抗敌对国家的军事活动。经过十多年研制,花费200多亿卢布之后,“暴风雪”号最终于1988年11月15日进行了无人飞行试验,绕地球飞行2圈后返回地面。

1983年,苏联命令“礼炮”设计局在绝对保密的情况下研发军用轨道站,工程代号“赛艇”。该计划设计了两种不同用途的轨道站,一种可携带激光武器,主要用于攻击低轨卫星;另一种可携带导弹,主要用于攻击中高轨卫星。1987年5月15日,重达80吨,携带激光武器的“极地”号轨道站利用“能源”号火箭发射升空。但与“能源”号分离后,轨道站未能实现轨道圆化点火,最终坠入太平洋。之后该计划被终止。

1986年2月4日,美国宣布进行NASP“国家空天飞机计划”,研制能够水平起降单级入轨的X-30空天飞机。该计划由于技术难度过高,进度严重推迟,在展开大量研究后,不得已于1993年被取消。

反卫星武器的实战

苏联的激光反卫武器有了巨大的发展。1975年10月18日,苏联连续5次用莫斯科以南50千米处的氟化氢激光器照射两颗美国导弹预警卫星,使其红外传感器失效达4小时之久。同年11月17、18日两天,又照射了美国的另外两颗卫星。1981年3月,苏联利用一颗卫星上的小型高能激光器照射一颗美国卫星,使其光学红外电子设备完全失灵。80年代中期,苏联在萨雷沙甘试验场部署了试验性地基反卫激光武器。80年代后期,还在联盟号载人飞船上进行了反卫星激光武器试验。

1982年6月18日,苏联进行了名为“盾牌-82”的核战争演习,其间进行了陆基和潜射洲际弹道导弹发射、反导以及反卫星实战试验。苏联先后利用3种运载火箭紧急发射3次IS“卫星歼击机”,对模拟美国“子午仪”卫星的靶标进行攻击。攻防双方在空间多次变轨,攻击过程由担任裁判的侦察卫星进行实时观测。这次试验规模前所未有,在全世界造成了极大的震动。

1983年3月23日,美国总统里根发起了星球大战计划。该计划旨在建立一套由全球预警监视系统、拦截系统以及指挥控制系统组成的空间武器系统,提供对付战略核武器攻击的多层次空间防御手段,消除苏联日益增长的核威胁。计划由“洲际弹道导弹防御计划”和“反卫星计划”两部分组成,预算高达1万亿美元以上。

1982年6月,美国宣布试验第二代装备动能弹头的反卫星武器——空射小型飞行器(ALMV)。美国空射反卫武器系统在1984年试验了两次,发射拦截器但未对目标进行瞄准。1985年9月13日,系统成功地完成了首次也是仅有的一次攻击卫星试验。80年代末,苏联也改装了两架米格-31歼击机,计划配备76M6型导弹进行反卫星试验。

这一时期发起了许多过于庞大和艰难的航天计划。由于费用昂贵和技术难度大,许多计划中的项目最终都无限期延长甚至终止。空间竞赛有所缓和,世界强国更加关注民众对于和平的诉求,军事航天更多以和平、高技术的名义来开展。苏联“暴风雪”号航天飞机的首次也是最后一次试飞,成为这一奇迹频发时代的终结标志。

苏联解体之后,美国成为了世界上唯一的超级大国。没有了冷战阴云,各国对于空间的军事应用变得更为理性,更为关注空间技术在战术行动中的应用,以及通过何种手段来维护空间权益。

卫星参战

1990年8月爆发的海湾战争,成为空间技术应用于常规作战行动的标志性节点。在这场战争中,美国动用了12类50多颗军用和商用卫星构成战略侦察网,为多国部队提供了70%的战略情报。原设计用于洲际导弹预警的DSP卫星,被应用于爱国者拦截飞毛腿导弹的战斗中,提供90~120秒的预警时间。GPS卫星导航技术使得陆军可以采取远距离沙漠穿插行动,也使得廉价精确制导武器得以应用。海湾战争空中作战投掷的8万多吨弹药中,精确制导武器仅占总投弹量的7%,但命中率却高达90%。据美军统计,在地面进攻开始前,空中作战已经使伊军部队54万人中伤亡达25%以上,重装备损失达30~45%。

这场战争中,空天配合所产生的巨大效力得到充分展示。在此后的科索沃战争、伊拉克战争、阿富汗战争中,空天配合继续加深,发展出无人机操纵、精确定点空投等新的应用。

1993年5月,美国总统克林顿宣布终止星球大战计划,而代之以弹道导弹防御计划,指向为“对付有限打击的全球防护系统”。由星球大战所主要依赖的“天基”武器系统,转变为陆海空基武器结合的系统。此后美国弹道导弹防御计划不再一成不变,而是根据各种武器的成熟程度,不断提出新的思路,不断进行修订,逐步形成目标有限、技术可行的导弹防御系统。

从施里弗开始瞄准实战

从2001年开始美国每隔两年开展一次以太空为主要战场的施里弗演习,迄今为止已经进行了7次。演习以计算机模拟作为主要形式,引入了外交、联盟、商业等诸多元素,探索在未来多机构联合参与的空间行动中,维护空间利益、实施作战行动所应采取行动、所需的装备、所需要的法律基础等问题。7次 “施里弗”太空作战演习表明了美国对于未来空间作战的重视程度,历次演习中所体现出的空间技术应用更为军事航天技术发展提供了重要参考。

以电磁对抗为基础的空间作战形式已经走向实用。美国空军于2004年成立了负责进攻性空间对抗和防御性空间对抗的第76空间控制中队,装备了可以临时干扰或阻断敌方卫星通信的通信对抗系统(CCS),以及用于定位卫星通信干扰源位置的快速攻击识别探测报告系统(RAIDRS)。

2008年2月20日,美国以保护地球的名义,利用海基弹道导弹防御系统中的SM-3 IA导弹,击毁了轨道上的MSTI-3卫星,充分证明弹道导弹防御系统具有反卫星能力。另外美国还以各种名义试验了多种共轨操作航天器,包括XSS-10、XSS-11、MiTEx、DART、轨道快车等,验证空间环境监控、卫星检查、自主交会对接等技术能力。美国多次试验了X-37B可重复使用轨道航天器,尽管试验目的依然保密,但据猜测可能具有轨道轰炸、对敌侦察、空间操控等能力。

2010年9月25日,美国发射首颗天基空间监视系统卫星SBSS,弥补现有监视网受地理分布影响的缺陷。利用自身的优势,美国通过共享空间监视数据的手段,拉拢澳大利亚、日本等盟国,结成空间利益共同体。美国认为空间态势感能力是保护空间安全的前提,在2012年10月18日出台的《国防部空间政策》中,将“空间态势感知”正式确定为新的空间军事任务,并作为重点领域优先发展。美国已经依托地基设备建成具有强大观测能力的空间目标监视网。

冷战结束以后的这段时期,空间技术更多地转向常规军事应用和民用,这也促成商业航天的兴起以及空间参与国家的增多。航天强国不仅要着眼于自身安全,保护本国以及盟友的空间资产,还要兼顾各方利益,建立有效的空间秩序与规则,避免陷于孤立。

自从第一颗人造卫星发射升空,人类的空间活动已经持续将近一个甲子。空间技术由最初的为核力量服务,到逐步为常规战争服务,并且在经济生活中得到广泛应用,其重要性不断凸显。目前空间依然是一个技术密集缺乏规则的场所,未来面向空间安全的力量应该如何构建还需要不断的探索。

从过去看未来。天空之上,从来都不是,未来也将不会是安宁静谧的天堂。维护太空的和平,利用太空维护地面的和平是我们美好的愿望。这一切的前提,是我们有进入太空、立足于太空的实力。地球村内,地域的跨度被越来越快的飞行器缩短;地球村外,卡门线被穿梭其间的航天器模糊。不掌握空天行动能力,空间和平只能沦为空谈。

责任编辑:武瑾媛