强制公民行为与工作家庭平衡之间的关系:主动性人格的调节作用

陈 佩,石 伟,蔡子君

(中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872)

一、 引 言

自从Organ提出组织公民行为这一概念以来,它就成为学者们研究的热点[1,2]。长期以来,员工作出的组织公民行为都被认为是其无私、自愿做出且有利于组织的行为[3,4]。但是,随着研究的不断深入,不少学者对此提出了挑战。其中,Vigoda-Gadot认为,当员工受到领导者的辱骂、剥削,同事的排挤或组织政治化氛围影响的时候,也会做出类似的公民行为。进一步,他将这种员工因为感受到外部的压力,而做出的非自愿、被迫的行为定义为强制公民行为[5]85。而作为组织公民行为的阴暗面,强制公民行为已被证实不仅会显著影响员工的工作绩效,而且会增加员工的工作压力、离职意愿[6]398。倘若将其置之不理,其负面作用很有可能会超过组织公民行为的积极效应[7]。遗憾的是,相对于组织公民行为研究的充分性,目前对于强制公民行为的探讨还很少,强制公民行为究竟是否还会造成其它不良后果也未得到充分的验证[6]377[8]。鉴于中国是高权利距离和高集体主义的国家,员工更有可能听从于上级的命令及服从所处群体的规范,由此员工有更大的可能暴露在外部压力下,被迫做出强制公民行为。因此,相比其它国家,强制公民行为更容易成为组织中的常态。目前网络上广泛流传的“被加班”“被自愿”“被全勤”等新的语言形式,正反映了员工对遭遇到的职场暴力的无奈[9]。因此,在中国情境下研究强制公民行为,十分迫切且有必要。

特别地,家庭一直都是中国人最重视的概念,因此工作家庭平衡对于中国人来说具有不言而喻的重要意义[10,11]。当员工能够良好地平衡工作和家庭关系的时候,他便能积极参与到家庭和工作角色活动中,使个体角色冲突最小化,避免对员工产生不良影响[12]。鉴于目前在中国情境下研究强制公民行为意义重大,且目前国内外关于强制公民行为和工作家庭平衡关系的研究处于空白状态。那么,在中国情境下研究强制公民行为和工作家庭平衡之间的关系机制和边界条件,便具有很强的理论意义和现实紧迫性了。揭示这些问题有助于我们深入理解这一现象,从而指导管理者有效利用这些效应,提高员工平衡工作与家庭的能力。

二、 理论与假设

(一) 强制公民行为和工作家庭平衡

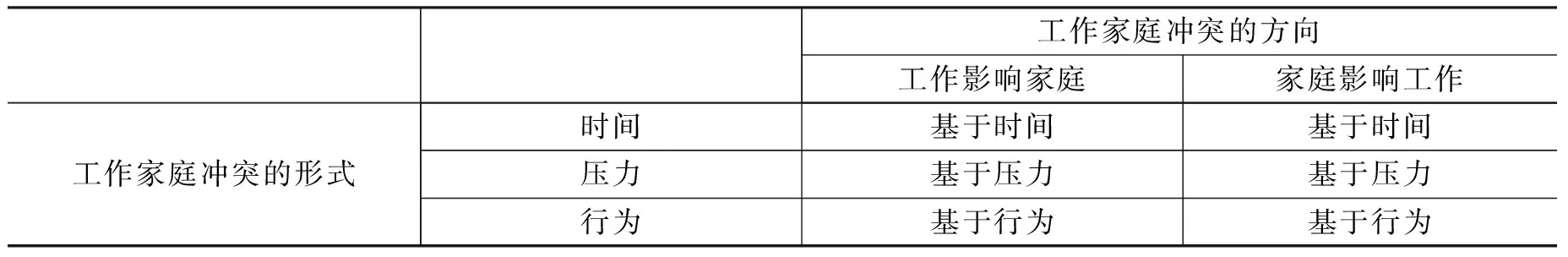

作为最核心的两个生活领域,成年人对于工作和家庭有着不同的需求,冲突是这两个领域相互作用所产生的一种结果。Greenhaus和Beutell将工作-家庭冲突定义为:“一种角色间冲突的特殊形式,在这种冲突中来自工作和家庭生活领域的角色压力是不相容的”[13]。在此基础上,学者们进一步指出冲突源于三个方面:时间、压力和行为[14]504。而个体有限的资源会消耗在角色的需求中,当不能满足时,冲突就无法避免,见表1。

表1 工作家庭冲突的多维度测量

资料来源:GREENHAUS J H, BEUTELL N J. Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review,1985,10(1):76-88.

被迫做出强制公民行为的员工,有可能会在这三方面产生冲突。首先,作为角色外行为,强制公民行为毫无疑问会挤占员工工作之外的时间,使员工用于家庭生活的时间减少,从而导致时间上的冲突。其次,根据稀缺假说,员工的心理和生理资源都是有限的。强制公民行为非自愿、被迫性的特点,会使得员工在工作上消耗更多的资源,削弱和损害个体的功能,例如导致此行为原因之一的辱虐管理会导致员工情绪耗竭,产生额外的压力[15]185,从而产生压力上的冲突。最后,婚姻作为两位自由个体之间的联盟,使现代核心家庭以更为理性和平等的方式存在[16]。显然,强制公民行为这种屈从权威,非自愿解决问题的行为方式是与此相违背的,从而导致员工产生行为上的冲突。

另外,过去关于压力和工作绩效、组织公民行为的研究表明组织公民行为是和工作家庭冲突负相关的[17]。根据强制公民行为和组织公民行为的逻辑关系,我们由此推想被迫做出公民行为的员工将难以协调工作家庭之间的平衡性,导致工作家庭间的冲突。这种假设的关系也是和以往关于辱虐管理在工作场所的负面作用相互一致的[15]178[18,19]。

综上所述,我们提出下面的假设1:

H1:强制公民行为负向预测工作家庭平衡。

(二) 工作压力的中介作用

目前,强制公民行为的负面影响已有些许研究,它对员工的工作态度和行为具有一定的破坏性[6]377。然而,很少有研究深入分析强制公民行为对工作家庭平衡的深层次作用机制。在本研究中,我们之所以引入工作压力这个概念来解释强制公民行为对工作家庭平衡的影响,原因如下:

企业中员工压力感来自于企业员工对自身目前资源的占有状况以及未来失去与获得相关资源可能性的综合认知。根据资源保存理论(Conservation of Resource Theory),个体有努力获得和维持自身资源的本能。当个体所处的环境使其知觉到可能失去某些资源、已经失去了某些资源、或获得新的资源比较渺茫,使得工作要求无法得到充分满足、或是无法得到预期的回报,就会产生压力和不安全感[20]。而员工被迫做出公民行为是因为组织希望他们通过这些行为增加组织的产出,但是这种努力却没有得到组织正式报酬系统的额外奖赏[6]384。综上可得,员工被迫做出公民行为会导致员工各种资源的损耗,同时这些损失在组织中却未必能得到相应的报酬,进而增加员工压力感。Vigoda-Gadot(2007)也通过实证研究验证了强制公民行为对工作压力的正向预测作用[6]394。

而工作压力对工作家庭冲突有显著的预测作用。Boyar, Maertz, Pearson和Keough通过对432名工厂员工的调查,发现工作压力因素可以有效预测工作家庭冲突[21]。Elloy和Smith则基于澳大利亚62名律师和会计师样本,调查了双职业家庭夫妇工作家庭冲突的前因变量。研究发现工作压力中的角色超载、角色冲突和角色模糊都显著作用于工作家庭冲突[22]。由此可见,工作压力越高,工作家庭冲突越显著。

综上所述,我们提出下面的假设2:

H2:工作压力在强制公民行为与员工工作家庭平衡关系中起中介作用。

(三) 主动性人格的调节作用

本研究之所以选择主动性人格作为调节变量进行研究,是因为随着组织形式的日趋分散化,企业管理领域监督功能日趋淡化,组织中开始流行普遍的管理哲学及管理实践,如学习型组织的创造(Senge,2006)[23],员工授权(Conger & Kanungo,1988)[24]及高参与工作系统(Lawler,1992)[25],员工若仅仅被动地接受和完成组织规定的工作任务已远远不够,组织需要员工依靠自己的主动性来识别问题、解决问题。越来越多的研究者也开始关注员工的主动行为,希望通过员工的主动行为来改善组织效率。与非知识型员工相比,知识型员工在个人特质、工作方式等方面有着诸多特殊性,他们具有较高自主性、劳动过程具有创造性和难监控性等特点,组织特别是高科技企业要获得和保持持久的竞争优势,更需要通过员工的主动性来增强企业的发展能力(钱常胜,2005)[26]。因此,研究高科技企业员工主动性人格的调节作用具有典型的代表意义。

管理者采取辱虐、剥削等强制性手段片面追求员工更多的公民行为,但是这种公民行为并没有得到组织正式报酬系统的奖赏[6]381。这不仅会增加了员工工作压力,还会使其感觉到,如不按照领导的意愿表现出“组织公民行为”,可能会危及到自己目前的工作和地位[5]84。而高主动性人格员工不受环境外力的约束,拥有积极进取的品质、高价值追求,会识别自我提升的机会且不断努力[27]。因此,相比于低主动性人格的员工来说,他们会更为强烈地意识到他们是在被迫做出不情愿的且没能得到组织正式奖酬系统额外报酬的角色外行为,他们的各种积极期望由于组织制约着下属工作生活的方方面面而难以得到满足。这一方面必然更为强烈地直接负向干扰到其对工作家庭的平衡,另一方面根据资源保存理论:员工在无法得到预期回报时,会产生压力和不安全感,这也必然导致高主动性人格的员工工作压力更大。

图1 研究的综合模型

综上所述,我们提出下面的假设3、4:

H3:主动性人格在强制公民行为与工作压力关系中起正向调节作用。

H4:主动性人格在强制公民行为与工作家庭平衡中起正向调节作用。

由此,我们将假设3和假设4相结合,进一步提出了一个有调节的中介效应,即综合假设5:

研究假设5:主动性人格调节强制公民行为和工作家庭平衡的中介效应,表现为对高主动性人格的员工来说,强制公民行为通过工作压力对工作家庭平衡的间接影响相对较强,见图1。

三、 研究设计

(一) 样本及问卷收集

本研究问卷调查通过互联网发放,以一线城市北京的两家高科技企业知识型员工为调查对象。研究共发放220份问卷,剔除无效或回答不完整的问卷,共获得有效问卷198份,有效率为90%。本调查中被试的基本情况如下:男性135人(68.20%)、女性61人(30.80%)、缺失值2人(1.00%);普通员工141人(71.20%)、基层管理则35人(17.70%)、中层管理者19人(9.60%)、高层管理者1人(0.50%)、缺失值2人(1.00%);工龄为1至3年148人(74.70%)、4至6年27人(13.60%)、7至9年12人(6.10%)、10年及10年以上11人(5.60%);教育水平为高中及以下1人(0.50%)、中专及大专13人(6.60%)、大学本科101人(51.00%)、硕士77人(38.90%)、博士及以上4人(2.00%)、缺失值2人(1.00%);年龄为21至30岁137人(69.19%)、31至40岁56人(28.28%)、41至50岁2人(1.01%)、61岁及以上1人(0.51%)、缺失值2人(1.01%)。

(二) 测量方法

由于本研究中的问卷均选自国外成熟量表,因此在使用之前,对问卷中的所有条目都进行了回译(Back Translation)[28]。本研究对30名被试进行了预试,让他们提出在填写问卷时的感受和建议,以尽量排除题项难以被理解或所表达的意思不够明确的可能性。本调查问卷采用7点量表,其中,从1至7分表代表“非常不符合”“比较不符合”“有点不符合”“中立”“有点符合”“比较符合”“非常符合”。

强制公民行为。彭正龙,赵红丹通过研究得出西方强制性公民行为测量工具,即Vigoda-Gadot开发出含5个测项的量表适合于中国组织情景,且平均数高于西方的研究结果,这说明中国组织情景中不仅存在强制性公民行为,而且表现得更为明显。因此,本研究采用该量表测量强制性公民行为。该研究中量表信度为0.86。

工作压力。House和Rizzo开发了量表用来测量工作中的紧张及压力感,包括17个条目、3个维度,即工作诱发的压力(JIT)、躯体紧张(ST)、一般疲劳和不安(GFU)[29]。简化起见,Vigoda-Gadot使用了4个条目来代表这3个因素。在此我们沿用简化量表,该研究中量表信度为0.79。

工作家庭平衡。本研究采用Carlson等人构建的工作家庭冲突多维量表,该量表包含6个维度,是Carlson等人通过研究采用Greenhaus提出的工作家庭冲突3维度(时间冲突、压力冲突和行为冲突)构想,结合Netemeyer的双维度工作家庭冲突问卷(包括工作影响家庭冲突和家庭影响工作冲突)构建而成的[30,31]。值得提出的是,研究者们发现,较之于家庭工作冲突,人们更多地遇到工作对家庭的冲突。本文因此主要关注工作对家庭的影响,采用该量表的前3个维度,一共9个条目。该研究中量表信度为0.93。

主动性人格。Seibert(1999)以Bateman和Crant开发的17个条目量表为基础,开发了10个条目的量表[32]。这个量表通过在181名MBA及本科生中进行施测,量表和17条目原始量表之间的相关性为0.96,减少的条目对量表的信度影响不大。该研究中量表信度为0.93。

控制变量。考虑到人口结构差异对员工工作家庭平衡的影响,本研究的控制变量包含单位规模、下属的年龄、工龄、性别、教育水平及职位级别6个变量。

四、 研究结果

(一) 描述性统计分析

从表2中,我们可以看到各变量的均值、标准差和相关关系。其中,工作家庭平衡与强制公民行为(r=-.59,p<.01),工作压力(r=-.55,p<.01)和性别(r=.20,p<.01)相关。强制公民行为和工作压力相关(r=.40,p<.01)。该结果为后文的研究提供了支撑。

表2 变量的描述性统计分析

注:***P<0.01;()内为变量Cronbach’s Alpha值。

(二) 工作压力在强制公民行为与工作家庭平衡关系间的中介作用

中介作用解释的是自变量“怎样”以及“为什么”预测和引起因变量的变化。Preacher和Hayes提出满足以下三个条件,中介作用才能成立:自变量和中介变量显著相关;在控制自变量后,中介变量和因变量显著相关;自变量对因变量的间接效应显著[33]。按照Preacher和Hayes的建议,运用Bootstrapping的方法对中介效应进行了检验。该方法相对于一般回归分析(如Barron和Kenny的分步回归法)的优势在于:第一,免除了自变量和因变量相关的前提,提高了中介检验的准确性;第二,避开了一般回归分析中关于样本正态分布的假设,从而提高了回归的准确性。由此,我们认为本研究的检验方法相对于一般回归分析具有一定的优势。在进行检验之前,我们根据Aiken和West的建议,对所有的连续变量进行了中心化处理[34]。

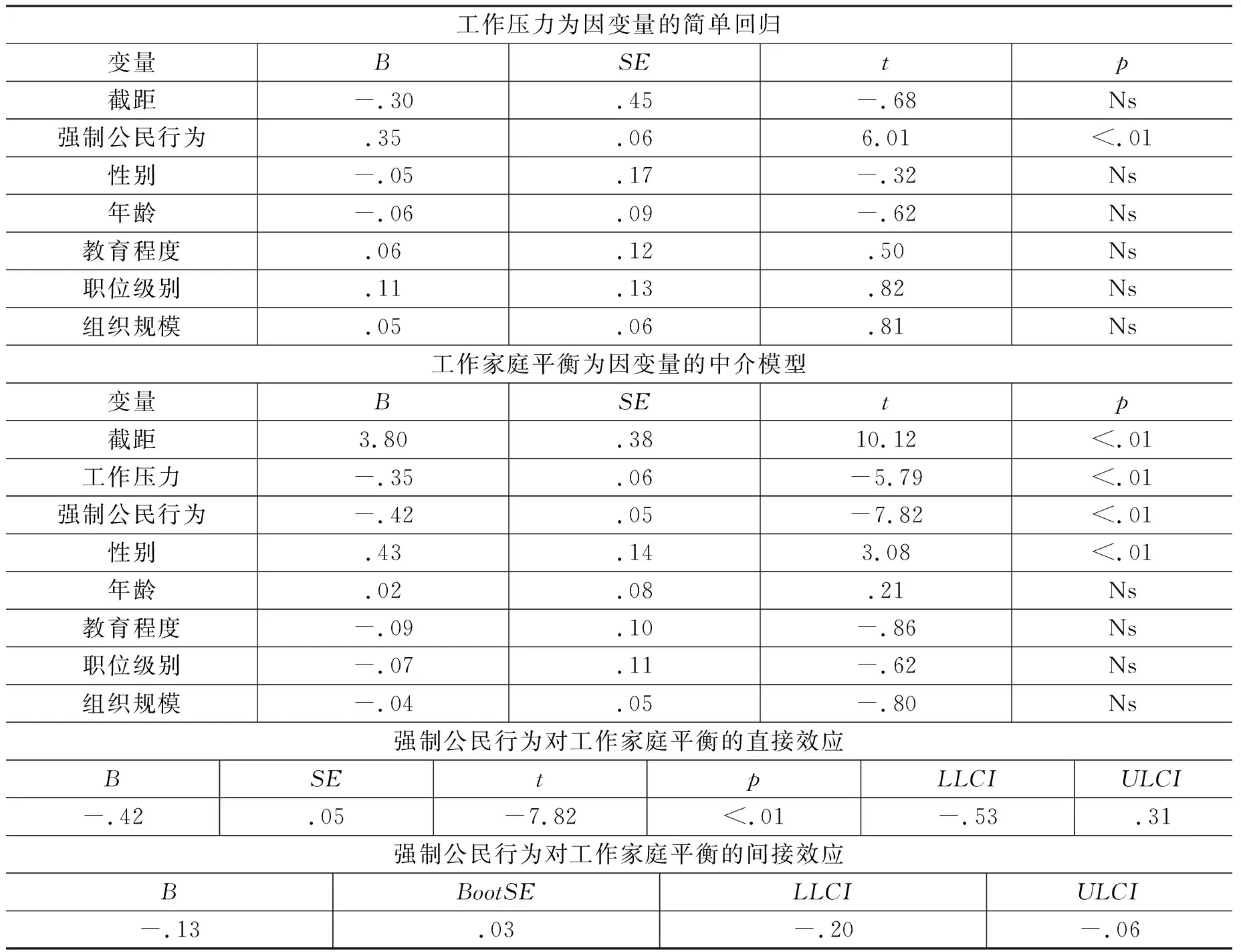

根据表3 Bootstrapping结果,我们可以看出,强制公民行为和工作压力显著正相关,B=.35,SE=.06,t=6.01,p<.01。在控制强制公民行为后,工作压力与工作家庭平衡显著相关,B=-.35,SE=.06,t=-5.79,p<.01。并且强制公民行为对工作家庭平衡的间接效应显著,95%置信区间不包括零(-.20,-.06)。因此,可以认为工作压力在强制公民行为与工作家庭平衡关系间的中介效应显著。

此外,我们发现,在加入工作压力后强制公民行为对工作家庭平衡的直接效应不显著,95%置信区间包括零(-.53,.31)。据此我们判断,工作压力完全中介强制公民行为与工作家庭平衡的关系。

综上,假设2成立。

表3 工作压力在强制公民行为与工作家庭平衡关系间的作用分析

注:N=198,Bootstrapping样本数量为1000,控制变量为性别、年龄、教育程度、职位级别、组织规模。

(三) 主动性人格在第一阶段和直接效应的调节作用分析

调节作用解释的是在什么情景下,一个变量的作用会随着另外一个变量的变化而变化。在假设3、4中,我们提出主动性人格分别在强制公民行为对下属工作压力的影响过程中和在强制公民行为对工作家庭平衡的影响过程中起正向调节作用。从图2和图3结果来看,在控制了性别、年龄、教育程度、职位级别、组织规模之后,主动性人格在强制公民行为对下属工作压力的影响过程中的正向调节作用显著,B=.18,SE=.07,t=2.62,p<.01,并在强制公民行为对工作家庭平衡的影响过程中的正向调节作用显著,B=-.16,SE=.06,t=-2.58,p<.01。因此,假设3、4得以证实。

图2 主动性人格与强制公民行为的交互效应对工作压力的影响

图3 主动性人格与强制公民行为的交互效应对家庭工作平衡的影响

进一步,在假设5中,我们提出了调节中介模型,即主动性人格调节强制公民行为和工作家庭平衡的中介作用。Preacher等将这类中介调节的作用都归类为条件性间接作用,并提出用Bootstrapping进行检验的方法。在此,我们将根据他们的指示,对主动性人格在强制公民行为和工作家庭平衡中介效应中的调节作用进行检验。根据他们的意见,整个检验过程包括两条回归方程:“中介方程”(以工作压力为因变量)和“因变量方程”(以工作家庭平衡为因变量)。这个过程与Edwards和Lambert的路径分析思路实质上一致。

从中介方程来看,调节作用显著成立,B=.18,SE=.07,t=2.62,p<.01。从因变量方程来看,调节作用在10%置信水平下也显著成立,B=-.10,SE=.06,t=-1.73,p<.10。总体来看,当主动性人格处于高点的时候,间接作用显著成立,95%置信区间不包括零(-.26,-.08);但是当主动性人格处于低点的时候,间接作用不显著成立,95%置信区间包括零(-.14,.01)。值得提出的是,虽然相关矩阵中主动性人格确实与变量不存在显著相关关系,不过根据Aiken和West的建议,本研究在验证调节作用是否显著的时候,只需关注的是交互项是否显著。进一步地,Preacher,Rucker和Hayes指出,在检验调节中介关系的时候,还要关注间接作用是否显著。基于以往研究者的意见,可知没有足够的证据支持调节变量与自变量、中介变量、结果变量是否相关会对调节中介作用的检验结果产生显著影响。而鉴于本研究已经指出交互项和间接作用都显著,因此本研究调节中介作用结果显著的结果是可以接受的。因此,我们可以得出假设5得到了支持。

五、 讨论与结论

(一) 研究结果

本研究以中国组织情境下高科技企业作为研究样本,首先检验了强制性公民行为和工作家庭平衡衡的直接关系,研究结果证明了假设1和假设2。为了进一步探讨强制性公民行为和工作家庭平衡之间关系的作用机制,本研究进行了二者关系调节因素的探讨。研究发现(见表4),强制性公民行为对工作家庭平衡的影响依员工主动性人格水平而发生变化。相比于低主动性人格的员工,高主动性人格的员工在被迫做出强制公民行为时,感知到的工作压力更大,强制公民行为对工作家庭平衡的直接负面作用也越大。由此,假设3和4也被验证。高主动性人格的个体喜欢挑战现状,依靠自己而不是他人来对周围世界产生影响的,由以上研究结果可见他们相比于低主动性人格的员工来说,在面对外界中一些自己难以作用的负面限制与影响时其各种积极期望受到的冲击会越大。他们因为对被迫作出的强制公民行为存在认知上的不同,工作压力反而会越大,受到工作家庭平衡方面的负面影响也更大。

表4 主动性人格在强制公民行为与工作家庭平衡关系间的作用分析

注:N=198,Bootstrapping样本数量为1000,控制变量为性别、年龄、教育程度、职位级别、组织规模。

(二) 实践意义

基于以上研究结果,我们建议高科技企业管理者除了积极招聘组织所需的高主动性人格员工,以此期望他们对组织做出积极的贡献外,更要考虑到减少组织中的强制公民行为。管理者需要区分强制公民行为和组织公民行为,鼓励员工在感觉负担过重的时候向组织说明,并且采取多种措施减少员工负担过重的问题[5]89。管理者应努力构建一种公民行为的氛围,以尽可能地增加员工公民行为的自愿感,并把工作效率的提升依托于明确的分工和岗位职责,促使员工做好自己的本职工作,而不是寄希望于员工角色外行为。此外,管理者应该更注意为员工,特别是高主动性人格水平员工积极塑造一个具有良好、人性化工作环境,满足其自我提升的期望[35],由此让员工积极地做出有利于组织的贡献,提高工作满意度及工作家庭平衡水平。总之,管理者可以通过积极、有效地抑制强制公民行为的负面作用,提高组织的效能。

(三) 理论意义

本研究基于资源保存理论,提出了被调节的中介模型:主要于关注强制性公民行为和工作家庭平衡的实证证据及二者关系在什么条件下会发生变化。我们不仅从理论层面上,更用实证研究验证了强制公民行为和工作家庭平衡之间的关系及其具体作用机制。这在学界尚属首次,填补了国内强制公民行为研究的空白,也丰富了关于主动性人格的相关研究。这不仅有利于我们更全面、更合理地看待员工的强制公民行为,而且为管理者的管理措施提供了有价值的参考。

(四) 研究局限与研究展望

尽管本研究对于探讨员工强制公民行为、工作家庭平衡都提供了一些新的观点和看法,但是它仍然存在一些局限性。本文以下结合相关不足,为未来的相关研究提供一些思路。

第一,由于资源和时间的有限性,本研究选取了横截面数据,这种数据很难检验因果关系。因此,未来纵向性的研究将有助于进一步探索员工强制公民行为对员工的直接影响及影响机制。

第二,关于强制性公民行为如何对个体表现和组织效能产生影响,以及哪些变量起中介或调节作用等问题,本研究填补了相应的空白,但我们知之仍甚少。这说明探索这两个构念之间的影响机制仍然具有潜在的价值,未来还应该进行更深入的研究。

第三,基于研究目的的考虑,本研究样本对象为北京地区高科技企业的知识型员工,虽然这样也有利于控制企业性质和地域因素的影响,提高内部效度,但同时也在一定程度上抑制了外部效度,后续研究可对其它行业和地区进行更广泛的调查,以进一步验证本文结论。

[1]PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, HUI C. Organizational Citizenship Behaviors and Managerial Evaluations of Employee Performance: A Review and Suggestions for Future Research[J]. Research in Personnel and Human Resources Management,1993,11(1):1-40.

[2]ORGAN D W, RYAN K A. Meta-analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior[J]. Personnel psychology,1995,48(4):775-802.

[3]BOLINO M C, TURNLEY W H, NIEHOFF B P. The Other Side of the Story: Reexamining Prevailing Assumptions about Organizational Citizenship Behavior[J]. Human Resource Management Review,2004,14(2):229-246.

[4]BOLINO M C, KLOTZ A C, TURNLEY W H, etc. Exploring the Dark Side of Organizational Citizenship Behavior[J]. Journal of Organizational Behavior,2013,34(4):542-559.

[5]VIGODA-GADOT E. Compulsory Citizenship Behavior: Theorizing Some Dark Sides of the Good Soldier Syndrome in Organizations[J]. Journal for the Theory of Social Behavior,2006, 36(1):77-93.

[6]VIGODA-GADOT E. Redrawing the Boundaries of OCB? An Empirical Examination of Compulsory Extra-role Behavior in the Workplace[J]. Journal of Business and Psychology,2007,21(3):377-405.

[7]BAUMEISTER R F, BRATSLAVSKY E, FINKENAUER C, etc. Bad Is Stronger Than Good[J]. Review of General Psychology,2001,5(4):323-370.

[8]ENRICO SEVI. Effects of Organizational Citizenship Behavior on Group Performance: Results from an Agent-based Simulation Model[J]. Journal of Modeling in Management,2010,5(1):5-37.

[9]毛立军,杨桦,王紫.今天,你“被加班”了吗?[N].人民政协报,2010-06-1409.

[10]张再生.工作——家庭关系理论与工作家庭平衡计划[J].南开管理评论,2002(4):55-59.

[11]王永丽,叶敏.工作家庭平衡的结构验证及其因果分析[J].管理评论,2011(11):92-101.

[12]THOMAS L T, GANSTER D C. Impact of Family-supportive Work Variables on Work-family Conflict and Strain: a Control Perspective[J]. Journal of Applied Psychology,1995,80(1):6-15.

[13]GREENHAUS J H, BEUTELL N J. Sources of Conflict Between Work and Family Roles[J]. Academy of Management Review,1985,10(1):76-88.

[14]FU C K, SHAFFER M A. The Tug of Work and Family: Direct and Indirect Domain-specific Determinants of Work-family Conflict[J]. Personnel Review,2001,30(5):502-522.

[15]TEPPER B J. Consequences of Abusive Supervision[J]. Academy of Management Journal,2000,43(2):178-190.

[16]HAREVEN T K. Family Time and Historical Time[J]. Daedalus,1977,106(2):57-70.

[17]BRAGGER J D, RODRIGUEZ-SREDNICKI O, KUTCHER E J, etc. Work-family Conflict, Work-family Culture, and Organizational Citizenship Behavior Among Teachers[J]. Journal of Business and Psychology,2005,20(2):303-324.

[18]ZELLARS K L, TEPPER B J, DUFFY M K. Abusive Supervision and Subordinates’ Organizational Citizenship Behavior[J]. Journal of Applied Psychology,2002,87(6):1068-1075.

[19]MITCHELL M S, AMBROSE M L. Abusive Supervision and Workplace Deviance and the Moderating Effects of Negative Reciprocity Beliefs[J]. The Journal of Applied Psychology,2007,92(4):1159.

[20]HOBFOLL S E. Conservation of Resources[J]. American Psychologist,1989,44(3):513-524.

[21]BOYAR S L, MAERTZJR C, PEARSON A W, etc. Work-family Conflict: A Model of Linkages between Work and Family Domain Variables and Turnover Intentions[J]. Journal of Managerial Issues,2003,15(2):175-190.

[22]ELLOY D F, SMITH C. Antecedents of Work-family Conflict among Dual-career Couples: An Australian Study[J]. Cross Cultural Management: An International Journal,2004,11(4):17-27.

[23]SENGE P M. The Fifth Discipline: The Art Practice of the Learning Organization[M]. New York: Random House Digital, Inc.,2006.

[24]CONGER J A, KANUNGO R N. The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice[J]. Academy of Management review,1988,13(3):471-482.

[25]LAWLER E E. The Ultimate Advantage: Creating the High-involvement Organization[M]. San Francisco: Jossey-Bass,1992.

[26]钱常胜.知识型员工的特点与激励模式[J].经济管理,2005(20):51-55.

[27]SEIBERT S E, CRANT J M, KRAIMER M L. Proactive Personality and Career Success[J]. Journal of Applied Psychology,1999,84(3):416-427.

[28]BRISLIN R W. Translation and Content Analysis of Oral and Written Material[J]. Handbook of Cross-cultural Psychology,1980,2(2):349-444.

[29]HOUSE R J, RIZZO J R. Role Conflict and Ambiguity as Critical Variables in a Model of Organizational Behavior[J]. Organizational Behavior and Human Performance,1972,7(3):467-505.

[30]CARLSON D S, KACMAR K M, WILLIAMS L J. Construction and Initial Validation of a Multidimensional Measure of Work-family Conflict[J]. Journal of Vocational Behavior,2000,56(2):249-276.

[31]NETEMEYER R G, BOLES J S, MCMURRIAN R. Development and Validation of Work-family Conflict and Family-work Conflict Scales[J]. Journal of Applied Psychology,1996,81(4):400-410.

[32]BATEMAN T S, CRANT J M. The Proactive Component of Organizational Behavior: A Measure and Correlates[J]. Journal of Organizational Behavior,1993,14(2):103-118.

[33]PREACHER K J, HAYES A F. Asymptotic and Resampling Strategies for Assessing and Comparing Indirect Effects in Multiple Mediator Models[J]. Behavior Research Methods,2008,40(3):879-891.

[34]AIKEN L S, WEST S G. Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions[M]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications,1991.

[35]CAMPBELL D J. The Proactive Employee: Managing Workplace Initiative[J]. The Academy of Management Executive,2000,14(3):52-66.