坡屋顶建筑太阳能一体化集热模块装置

长沙理工大学 能源与动力工程学院 ■ 张政 黄永红 兰新如 王成 张柳

0 引言

随着太阳能光热利用技术的发展,目前的研究重点主要放在太阳能集热与建筑一体化上,国内相关专家已做过许多类似的研究[1-5]。现阶段常用的太阳能集热器有平板型集热器和真空管型集热器,在使用过程中存在许多不足。如平板型集热器易受各种环境的影响,散热快、保温效果差、无抗冻能力;平板式对台风的阻力大、抗台风能力差,玻璃平面受外来冲击力大,抗冰雹能力差且易老化。而真空管集热器玻璃易碎,抗冲击能力差,最重要的是两者都存在与建筑不能有机结合的缺点。因此,当前急需解决的问题有:提高太阳能的集热效率;设计使太阳能集热与建筑更好的一体化;使安装更加方便;集热器模块化以适应不同的负荷需求。

民用建筑的集热器基本安装在屋顶。屋顶分为平屋顶与坡屋顶,其中平屋顶占绝大多数。一些研究结果表明[6-9],坡屋顶比平屋顶有着更好的隔热、防水、保温性能,而且外形美观,又是中国传统建筑最直观的标志。在建设“资源节约型与环境友好型”社会的过程中,“平改坡”作为其中最普遍的节能改造方式,已经得到了事实的验证,并且具有广阔的推广价值。因此未来相当长的一段时间,坡屋顶建筑将是建筑的一个主要形式。对于太阳能集热器与坡屋顶如何有效的一体化结合,其研究就显得非常有意义。

太阳能集热如何才能更好地与坡屋顶一体化,尚还有许多值得完善的地方。本文所要解决的技术问题是:针对现有技术不足,提高集热效率以及与坡屋顶建筑完美地融合,适应不同用户的不同负荷需求,以及便于安装的问题。

1 设计方案

为解决上述技术问题,设计了一种坡屋顶建筑太阳能一体化集热模块装置。如图1所示,本装置实施的太阳能集热模块包括两个并排设置的集热单元,集热单元包括底座和集热瓦,集热瓦为弧形,底座两端均固定有支撑竖板,集热瓦固定在支撑竖板上;为了仿真建筑构件瓦的外形结构,达到与建筑外形一体化的目的,该模块第一集热单元的集热瓦为上凸的弧形板,第二集热模块的集热瓦为下凹的弧形板;第一集热单元的底座、集热瓦与第二集热单元的底座、集热瓦固定连接;支撑竖板与底座均由保温层和与保温层固定连接的吸热板组成,支撑竖板固定在底座的保温层上;第一集热单元的支撑竖板高于第二集热单元的支撑竖板,两者高度差与集热瓦的厚度相同;底座上固定有若干根收集集热瓦反射的热量的集热管。底座上固定有若干个集热管槽,集热管固定在集热管槽内。

图1 太阳能集热模块

太阳能集热模块瓦设计如图2所示,集热瓦包括本体以及下面的透镜层。吸热板由铜铝合金制成,表面涂有吸热涂层,采用蓝色镀膜、黑铬技术镀上吸热涂层。

图2 太阳能集热模块瓦

如图3所示,本装置的组合包括一定位框架和固定在定位框架内的若干个太阳能集热模块,定位框架包括底板,底板相对两边各固定有一根汇总水管,两根汇总水管两端各通过一根边框连接固定;定位框架长度方向上固定有由多个太阳能集热模块依次并排对接而成的连接体,相邻两个太阳能集热模块的集热瓦通过防水胶密封;定位框架宽度方向上依次固定有多行连接体,相邻两行连接体的集热瓦通过密封材料密封;太阳能集热模块的集热管与定位框架上的汇总水管连通,两根汇总水管分别连接进水管和出水管;进水管与建筑物内自来水管网连通,出水管与建筑物内集热水箱连通;定位框架底板通过固定螺孔固定在坡屋顶屋面上,如图4所示。

图3 定位框架

图4 集热模块装置屋顶安装示意图

通过定位框架将太阳能集热模块组装成为一体式集热系统,首先根据用户热水负荷量计算确定系统所需模块数量,然后将各集热模块底座连接固定,并固定在定做的大小适合的定位框架底板上,将集热管安放在底座上的集热管槽中,两端分别与底板上的进水管、出水管连接。当太阳光照射在吸热板上时,通过热传导将热量经过集热管槽传递给集热管,再将集热瓦用胶水固定连接在支撑竖板上,相邻瓦搭接并用密封材料密封(例如防水胶),组装好的系统通过定位框架固定在坡屋顶上。进水管连接自来水管网和定位框架上的一根汇总水管,集热管通过接受透过集热瓦的太阳能加热冷水,然后通过另一根汇总水管连接到出水管。这样便完成了整个集热过程。

与现有技术相比,本装置所具有的效果为:太阳能集热模块安装方便、集热效率高;建筑物坡屋顶集热效率高、防水性能好,安装方便,能满足不同用户的不同负荷需求。

2 技术参数

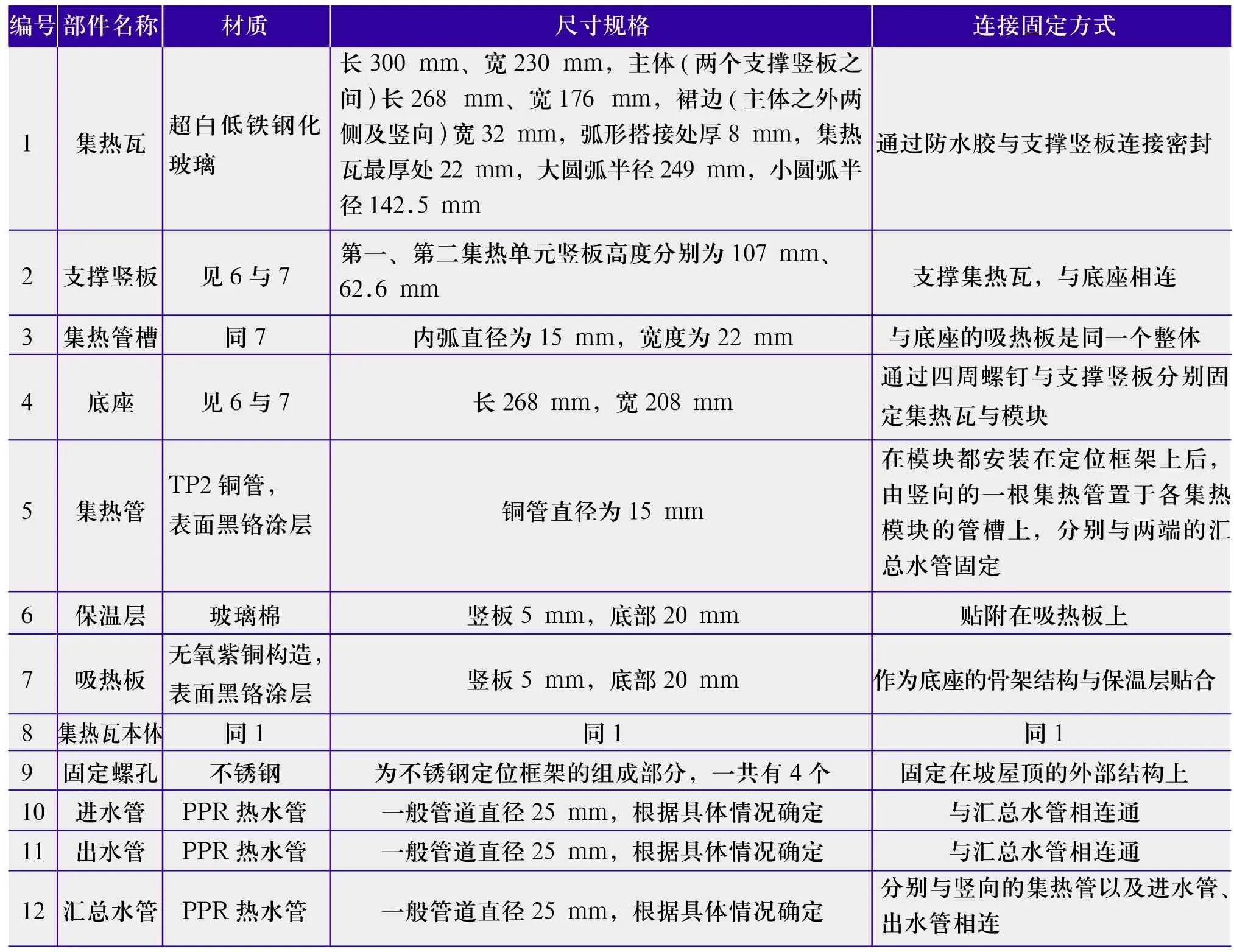

该模块装置具体的技术参数主要包括材质、尺寸规格以及连接固定方式,相关技术参数见表1。

3 光学分析

坡屋顶建筑太阳能一体化集热模块装置,在集热效率上最主要的是在平板型集热器基础上通过对透明盖板外形的改进,采用透镜集热技术。其提高集热效率的原理主要是通过改变光线的传播方向,使得最大限度地吸收各个方向的太阳光线(直射与散射),并且汇聚到集热管槽区域。

表1 技术参数表

光线透过玻璃时会发生折射,由于从低密度的介质向高密度的介质发生折射时,折射角大小会小于入射角,如果玻璃是平板形,光线会发生两次折射,折射率未变,因此出射光线的角度与入射光线的角度不会发生变化,是平行关系。但是其光线从集热瓦外侧向内侧传递的过程由于集热瓦的内外弧度不一致,同样发生两次折射,但由于发生折射的法线之间存在角度的变化,使得两次折射发生路径变化,如图5所示。

图5给出了平板透光板与本模块的集热凸瓦与凹瓦对于光线垂直入射、水平入射与倾斜入射的折射光路,因为集热瓦为左右轴对称,所以只分析左半部分,其另外一部分效果是对称的。根据折射光路可知,对于垂直入射的光线,平板透光板与集热瓦折射后的方向基本相差不大;对于水平入射的光线,则平板透光板对光线没有折射作用,而是平行于透光板在其上方穿过,集热瓦对于水平入射的光线可使之光线向圆弧圆心处偏转,使之能穿过集热瓦射在其下面的平面上;对于倾斜入射的光线,平板透光板式平行偏移了一段距离,但方向没有发生变化,而集热瓦不但发生偏移,且光线方向也向着圆心偏转。

图5 不同方向入射光路图

由以上分析可得,集热瓦比平板透光板能多吸收水平入射的光线,而且能使其他方向的光线都向着圆心处发生有利偏转,因此集热瓦的光学性能使得有更多太阳光能照射到其下的吸热板以及集热管区域,具有透镜聚光集热的作用,以此来作为集热器的透光板,可使集热效率与集热温度都有很大的提高。

4 结论

坡屋顶建筑太阳能一体化集热模块装置运用了模块化组装,以及与坡屋顶建筑构件在外形一体化的设计思维,同时利用了透镜聚光集热技术,并采用仿真瓦面的外形。通过集热管与底座的组合,充分结合了平板集热器与真空管集热器的优点。该装置还可根据热水负荷进行模块数量自由调整并组装,自由适应不同用户的不同负荷需求。

该装置改善了建筑的屋顶外观,美化了建筑的整体环境,对“平改坡”工程、新农村太阳能普及,以及整治太阳能集热器带来的视觉环境污染提供了可行的参考。同时经过合理的理论验证,以及进一步的改进,这种坡屋顶建筑太阳能一体化集热模块装置将会有很好的市场需求,以及广阔的应用和发展前景。

[1] 朱九成, 杜秀菊, 朱苏. 太阳能热水器给停水及遮光温控装置[J]. 可再生能源, 2013, 31(8): 103-105.

[2] 熊亚选, 吴玉庭, 马重芳, 等. 槽式太阳能聚光集热器光热性能初步试验研究[J]. 太阳能学报, 2012, 33(12): 2087-2092.

[3] 章康, 郭学成, 李盼, 等. 加热太阳能热水器管内残余冷水的装置[J]. 可再生能源, 2013, 31(8): 106-108.

[4] 曾飞, 李洪涛, 郝智彪, 等. 具有均匀照度的高倍太阳能聚光器[J]. 太阳能学报, 2012, 33(2): 338-342.

[5] 谷伟,王军,余雷, 等. 聚光型热管式真空集热管的火用分析[J]. 太阳能学报, 2012, 33(7): 1218-1224.

[6] 吴双应, 张巧玲, 肖兰. 热管式平板型太阳集热器热性能的理论研究[J]. 太阳能学报, 2012, 33(7): 1212-1217.

[7] 夏佰林, 赵东亮, 代彦军, 等. 蛇形流道太阳能平板空气集热器集热性能研究[J]. 太阳能学报, 2012, 33(9): 1560-1564.

[8] 许明, 鞠洪新, 徐奉友. 太阳能跟踪装置风载荷的计算方法[J]. 可再生能源, 2013, 31(2): 104-107.

[9] 李文卓, 许定佳, 张松, 等. 太阳能光热转换材料—硫化铅/凹凸棒石[J]. 可再生能源, 2013, 31(9): 21-25.