《简明汉德词典》词类标注研究

王仁强

(四川外国语大学,重庆,400031)

《简明汉德词典》词类标注研究

王仁强

(四川外国语大学,重庆,400031)

汉语等分析语的词类问题可谓哥德巴赫猜想式的难题,而词类标注在汉语/汉外词典编纂中是一件牵一发而动全身的大事。《简明汉德词典》是首部尝试标注词类的汉德词典。文章结合国内外学界在词类及词类标注研究方面的最新成果,对《简明汉德词典》前言、用法说明以及词类标注实践进行深入研究,内容涉及词类标注体系的选择、词类判断的标准和程序、词类标注的对象以及“词类对译”原则的把握等。研究表明,《简明汉德词典》在词类标注方面成绩与问题并存,其词类标注上的困惑在很大程度上是现代汉语词类研究困境的真实写照,而德语中兼类词的存在也给汉语词类研究提供了不少启示。

《简明汉德词典》,词类标注,兼类词

1. 引言

《简明汉德词典》(以下简称《词典》)由北京外国语大学许震民等5位德语专家“集多年教学经验和研究成果精心编纂而成”,并由商务印书馆2004年出版。该词典在封底宣称“收词精当,释义准确,应能成为适合广大高校德语师生及从事德语工作者的案头常备工具书”,“对所收词条加注词性、专业门类及汉语拼音,并配以实用例证,尤其方便学习汉语的外国读者使用”。由此可见,《词典》既是一部内向型汉外词典,又是一部针对德语母语者的外向型汉语学习词典。赵大明(2009:21)指出,汉语辞书标注词类“在汉语辞书编纂史上具有划时代的意义,它标志着汉语研究和词典编纂水平的一大进步,既适应了时代发展对汉语辞书的要求,又符合广大读者的迫切需要”。王仁强和章宜华(2006)以12部汉英词典为样本,通过实证研究证明:显性的词类标注能够显著提高汉英词典译义的准确性或科学性,从而整体上提高汉英词典的编纂质量。作为第一部尝试标注词类的词典,《词典》的词类标注情况如何?作为兼顾德语母语者的外向型汉语学习词典,其词类标注现状能否很好实现其目标功能呢?

本文将结合国内外学界在词类及词类标注研究方面的最新成果,对《词典》前言、用法说明以及词类标注实践进行深入研究,内容涉及词类标注体系的选择、词类判断的标准和程序、词类标注的对象以及“词类对译”原则的把握等等。鉴于词类标注在词典编纂中是一件牵一发而动全身的大事,通过深入考察《词典》的词类标注情况将有助于比较全面评价其编纂的得失,从而进一步提高汉德词典的编纂水平。

2. 《词典》词类标注体系的选择

《词典》在“用法说明”的汉语词类略语表中列出了代词、动词、副词、介词、连词、量词、咒骂语、名词、拟声词、数词、感叹词、套语、形容词、诙谐语和助词等15个“汉语词类”。从中不难看出,这个所谓“汉语词类”清单中既有大家熟悉的从语法上对所收汉语词条进行的分类,又有从修辞色彩角度对所收条目进行的分类(如“咒骂语”和“诙谐语”),还有“套语”这类大于词的条目单位。尽管编者在“用法说明”第八条第5款中指出尖括号“〈〉”用于“注明词类或修辞色彩(详见略语表)”,但略语表题目“汉语词类”还是容易产生误读的。此外,王仁强(2010,2012)曾指出,汉语构词上的“拟声词”理应在语法上归入动词、名词等语法上的词类。

其实,正如Haspelmath(2001:16538)所言,词汇可以按照各种标准进行分类,如按照语音属性区分单音节词和多音节词,按社会因素区分为普通词汇和术语,按照语言历史可以区分外来词和本土词等等。这些都是词的分类,但是作为一个术语,词类则专指源于希腊罗马传统而对词所作的语法上的分类。由此观之,《词典》词类体系中包含“咒骂语”和“诙谐语”这样的做法实质上是混淆了词典中词类标注实际上指语法上“狭义”的词类的做法。在词类数量方面,根据认知心理学家Miller(1956)认知加工方面的研究结果,王仁强(2006:40)指出,现代汉语(汉英)词典选用的词类标注体系应与词典用户的认知水平和短时记忆的先天容量相适应,为了让用户查询词典时不至于为过多的词类及其内涵所干扰,一种语言的词类划分最好不要远超过9类。这种有关词类体系中词类数量原则的观点与Rauh(2010:399)的观点不谋而合。从词类数量维度上看,《词典》选用的词类体系(如排除“咒骂语”和“诙谐语”的话)与词典用户的认知水平和短时记忆的先天容量还是大致适应的。

3. 《词典》词类标注对象的选择

汉语(汉外)词典词类标注的首要原则就是要在区分词与非词的基础上标注词类(程荣1999;王仁强2006,2011;徐枢、谭景春2006;赵大明2009)。《词典》在“前言”中指出:“本词典选收常用汉语单字词条约3300个,多字词条约28000个,派生词、短语、例句2万余个,内容以语文词条为主,同时收入大量有关政治、经济、文化、教育、科技以及日常生活中的常用词语。此外,还收入了一部分常用的俗语和成语”。而且,词典封底还特别提示,“对所收词条加注词性、专业门类及汉语拼音,并配以实用例证,尤其方便学习汉语的外国读者使用”。那么,《词典》词类标注的范围如何呢?初步浏览发现,它对部分汉语单字条目标注了词类(如“唉”、“挨”、“癌”,等等),部分单字条目没有标注词类(如“阿”、“鹌”、“肮”、“昂”、“翱”,等等),双字以上的多字条目全部未标词类。这表明《词典》编者在一定程度上具有在区分词与非词(包括非词单字语素和词组)的基础上标注词类的理论意识,但其选收的常用汉语单字条目较少,于是我们对其进行了全样本统计分析,发现《词典》实际收录3431个条目,其中非词条目182个,占5.30%;成词条目(词条)3249个,占94.70%。

但是,这个统计结果似与王仁强对《现代汉语词典》(以下简称《现汉》)(第5版)的统计出入较大。王仁强(2011)的研究表明,现代汉语中最典型的词是双字词,其次是三字词,而单字词和四字及其以上的词为词范畴的非典型成员。双字条目不仅自身成词比例高(99.98%成词),而且在整部词典成词条目总数中所占比例也高(占82.91%);三字条目中的成词条目尽管在整部词典成词条目总数中所占的比例不高(占10.54%),但自身成词比例高(90.35%成词);单字条目自身完全成词的比例仅为27.71%,且在整部词典中成词条目总数中所占比例仅为5.84%,而四字及其以上条目成词比例就更低了。相比之下,《词典》多字条目全部不标注词类也有悖现代汉语词范畴的原型效应,更何况编者对多字条目中德语对应词中的动词和名词还进行了词类次类标注,而单字条目成词比例居然是《现汉》(第5版)的3.42倍,这很可能意味着编者的词范畴观出现偏差,不少非词单字语素条目被错误地标注了词类。

程荣(1999:222)指出,词与非词语素的区分是“标注词性的普通语文词典编纂中最棘手的问题”。研究表明,单字中有的是词,有的是不成词语素,有的是音节字;一个单字下的某个义项可以是词义项,也可以是不成词语素义项,或者既是词义项,也是不成词语素义项。不分出词和语素就难以标注词性。赵大明(2009)发现,在目前已经标注了词性的词典中,大致有以下三种情况:(1)除了联绵词中没有独立意义的字以外,单字下的每个义项一律标注词性。《应用汉语词典》、《现代汉语规范字典》和《新华多功能字典》等采用了这种方式。(2)单字下的各义项一律不标词性。《现代汉语小词典》(第4版)等采用了这种方式。(3)在区分词与非词的基础上标注词性。《现代汉语学习词典》、《现汉》(第5版)等均采用了这种方式。显然,《词典》采取的是第三种:如前缀“阿”,联绵字“荸”、“翱”、“蹉”、“踌”、“憧”、“玻”、“踟”、“鹌”,不成词语素“莼”、“矗”、“匙”、“芭”等均未标注任何标签(当然也未作类别细分)。

但是,进一步分析《词典》单字条目的词类标注,我们发现存在以下情况:

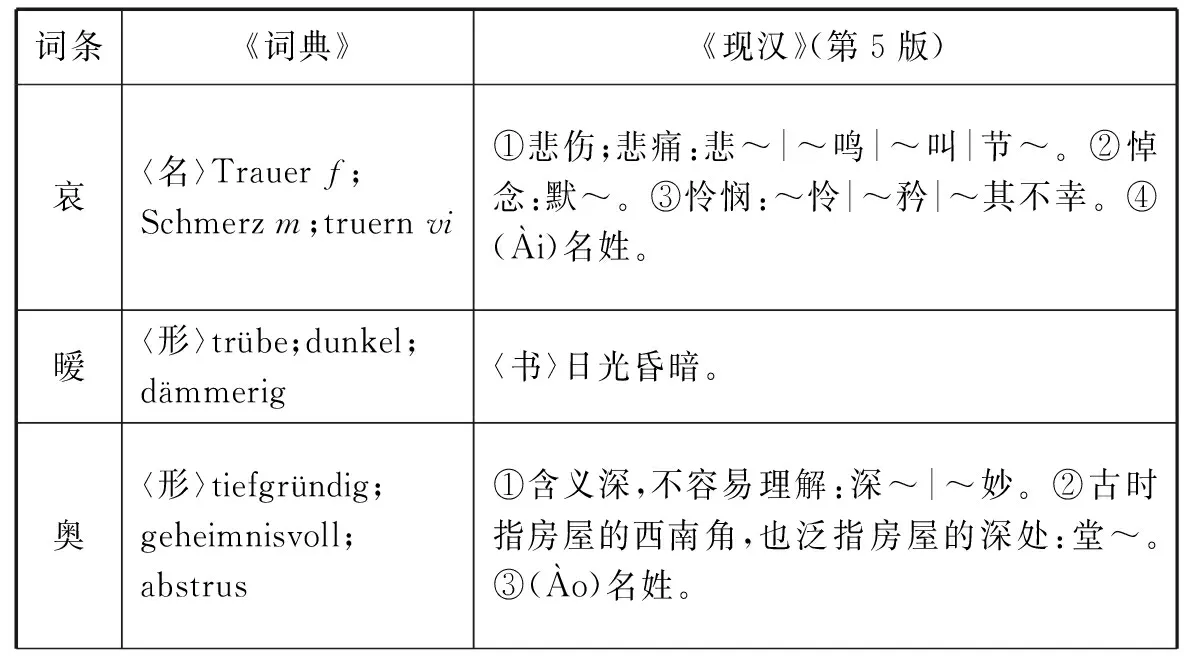

(1) 错把非词语素当成词进行标注。如表1所示,《词典》编者把“哀”标注为名词,但“哀”在现代汉语中实际上除姓氏之外并不单用,只作“悲哀”、“哀伤”、“哀婉”、“哀悼”、“默哀”、“致哀”等词的构词语素;“暧”标注为形容词,但“暧”在现代汉语中只作“暧昧”的构词语素,自身并不单用;把“奥”标注为形容词,但“奥”在现代汉语中实际上除姓氏之外并不单用,只作“深奥”、“古奥”、“奥妙”、“奥秘”等词的构词语素;把“罕”标注为副词,但“罕”在现代汉语中除姓氏之外并不单用,而只作“罕见”、“罕闻”、“稀罕”等词的构词语素;把“卑”标注为形容词,但“卑”在现代汉语中实际上并不单用,而只作“卑贱、卑鄙、卑劣”等词的构词语素。其他还有“稗”、“邦”、“浜”、“傍”、“褒”、“鼾”、“厨”、“雏”、“酬”、“侈”、“尘”、“彻”、“嘲”、“怅”、“畅”、“懊”,等等。

表1 《词典》与《现汉》(第5版)部分单字条目成词情况对比

(续表)

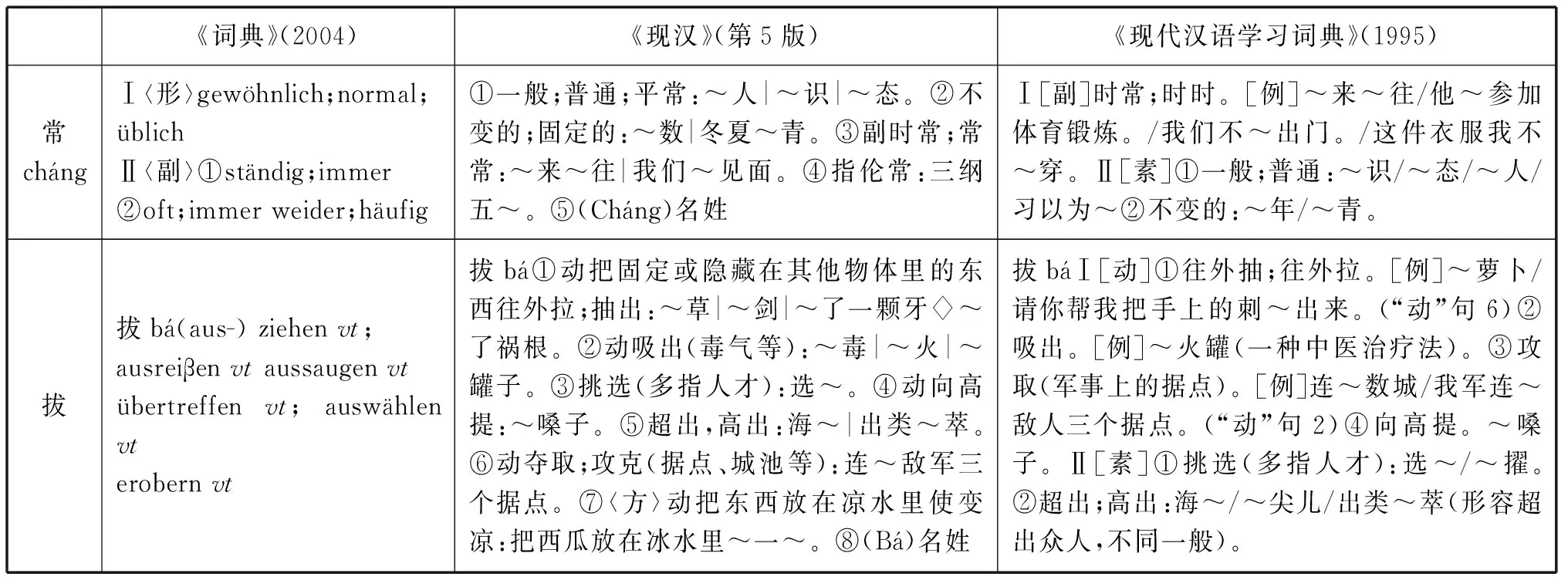

(2) 词部分义项是非词语素的情况未作区分。如表2所示,《词典》把“常”标注为形容词兼副词,而“常”在现代汉语中也的确通常可以做副词使用,但是其所谓的形容词用法是不存在的,只是构词用法而已,构成“常人、常识、常态”等词。相比之下,《现汉》(第5版)和《现代汉语学习词典》(1995)都清晰体现了这种词与非词用法共存的状态。再如,《词典》中“拔”的所有5个义项都未标注词类。相比之下,《现代汉语学习词典》(1995)对“拔”各个义项所作的区别处理就更有利于外语学习者。统计表明,《词典》3431个单字条目中,只有“阿、哀、唉”这三个条目被处理为词与非词混合条目。

表2 部词典中的词范畴识别对比

(3) 成词条目漏标词类。比如,“船”和“藏”就属于这种情况:

船 chuan Schiffn;Bootn

在汉外词典中,类似《词典》这种只标注单字词条的汉外词典包括吴光华主编的《汉英大辞典》(1993)、《新汉英词典》(2003)、《汉英大词典》(2002)、《外研现代汉英词典》(2001)和《汉俄大词典》(2009),等等。相比之下,《汉英词典》(第3版)对单字条目的处理更为成熟(王仁强2012)。该词典“凡例”中的词类标记除了12大词类之外,还包含了词缀、单音语素和无义音节。其中,单音语素(标记为素)指一般不独用,但有意义的单字,如:澈、澡。无义音节(标记为音)指“既不独用、又无意义的单字,如玻、蝴、啡、踟”。鉴于单音节条目的词类标注非常复杂,这种精细化的区别处理难能可贵,而且有助于指导用户正确使用汉语,对于把汉语作为第二语言的习得者而言尤其重要。在今后的修订中,《词典》不妨吸取这些成功的经验。

值得注意的是,在对《词典》“用法说明”和词类标注实践综合考察之后,我们还发现,编者还对部分德语对应词进行了词类标注。其中,“用法说明”的“德语缩写”清单对德语名词和动词词类标注如下:

fFemininum 阴性名词

mMaskulinum 阳性名词

nNeutrum 中性名词

viintransitives Verb 不及物动词

vttransitives Verb 及物动词

根据双语词典编纂中词目翻译的“词类对译”原则(王仁强2007),对应词的词类一般为已知信息。但是,鉴于词目翻译“词类对译”的实质是指称、陈述等表述功能的对等,因而“词类对译”的结果只能保证对应词在词类大类上与词目词的词类一致。基于《词典》的标注实践,我们认为,就满足中国人德语表达需要的内向型汉德词典而言,在标注汉语词目词类的同时对德语对应词中的名词次类(阴性名词、阳性名词和中性名词)和动词次类(不及物动词和及物动词)进行标注就显得非常必要。

4. 《词典》词类判断的标准和程序

《词典》没有明确阐述其词类标注所采用的词类判断标准和程序。鉴于汉语/汉外词典词类标注的难点在于兼类词的处理(王仁强2006,2012,2013,2014),因而须从兼类词的处理来洞察编者所采用的词类标准和程序。

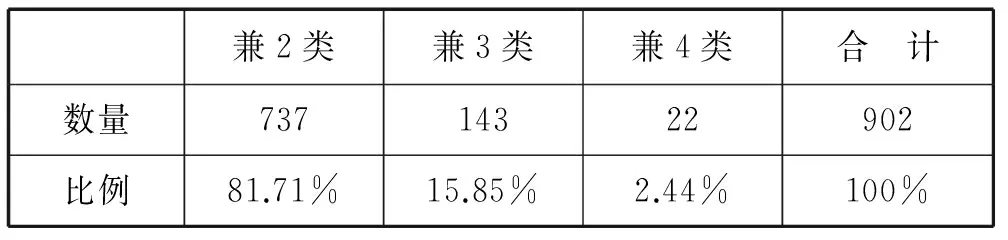

如表3所示,在《词典》所认定的3249个成词条目中,单字词条的兼类比例为27.76%。其中,兼两类的词条最多,其次是兼三类和四类的词条(详见表4)。

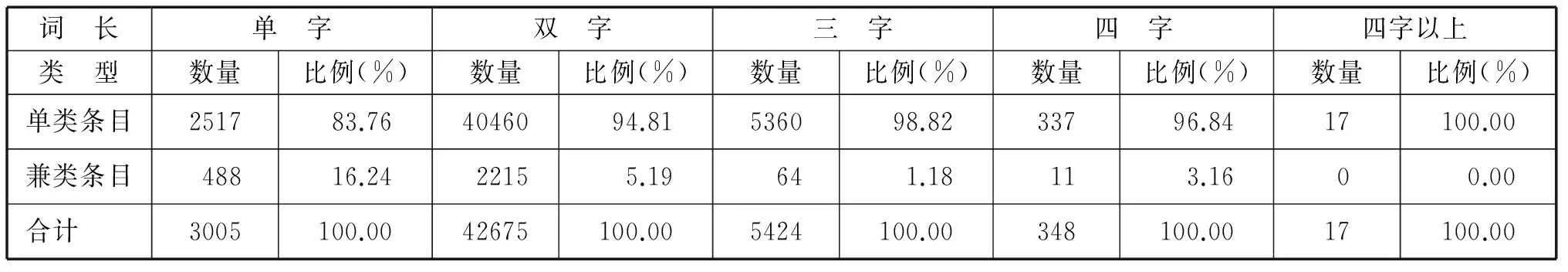

但是,与《现汉》(第5版)相比,《词典》的单字条目兼类比例显得过高。王仁强(2013)对《现汉》(第5版)兼类情况的调查表明,整部词典词条兼类比例为5.40%。而且,兼类与词长成反比,即词目越短,兼类词条比例越高。其中,单字条目中的兼类条目比例最高,占单字词总数的16.24%;其次是双字条目,占双字条目总数的5.19%(详见表5)。

表3 《词典》单字词条兼类总体情况统计

表4 《词典》单字词条兼类情况分类统计

表5 《现汉》(第5版)词长与兼类的关联统计表

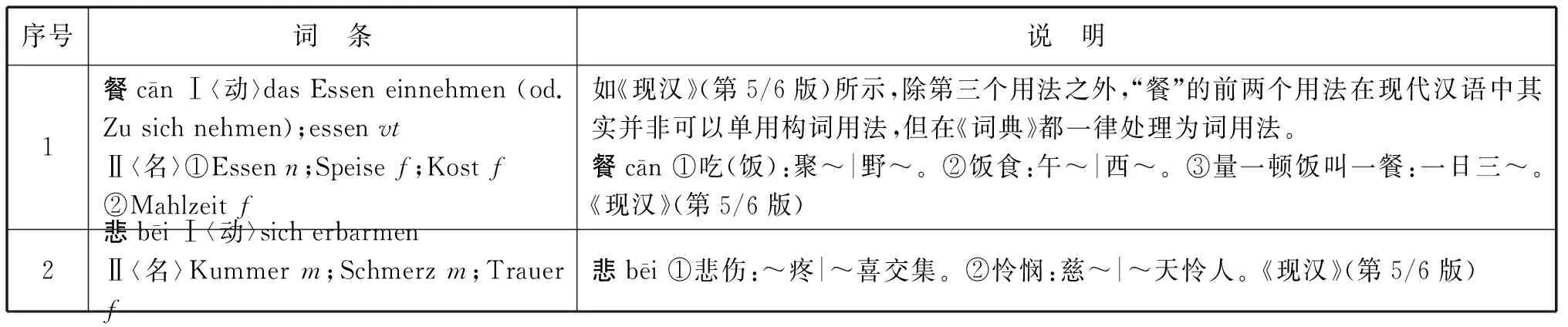

上述统计表明,《词典》兼类比例为27.76%,是《现汉》(第5版)的1.71倍。对902个兼类条目深入分析之后,我们发现,《词典》中单字条目成词比例是《现汉》(第5版)的3.42倍,尽管总体而言《词典》中的兼类词处理比较妥当,但也有不少并非真正的兼类词:(1)在现代汉语中是跨语法范畴的,即把在现代汉语中本来属于词和非词混合的条目(如“餐”)统统识别为词;(2)古代汉语中是兼类词用法,但在现代汉语中只有非词语素用法,如“悲”。两词的详细标注如表6所示:

表6 《词典》兼类词处理失当的例证

5. 《词典》“词类对译”原则的把握

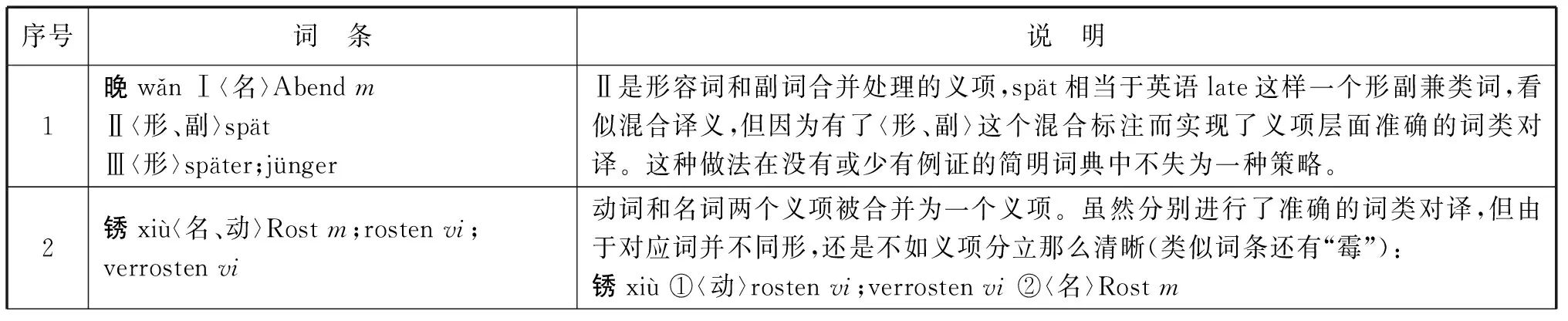

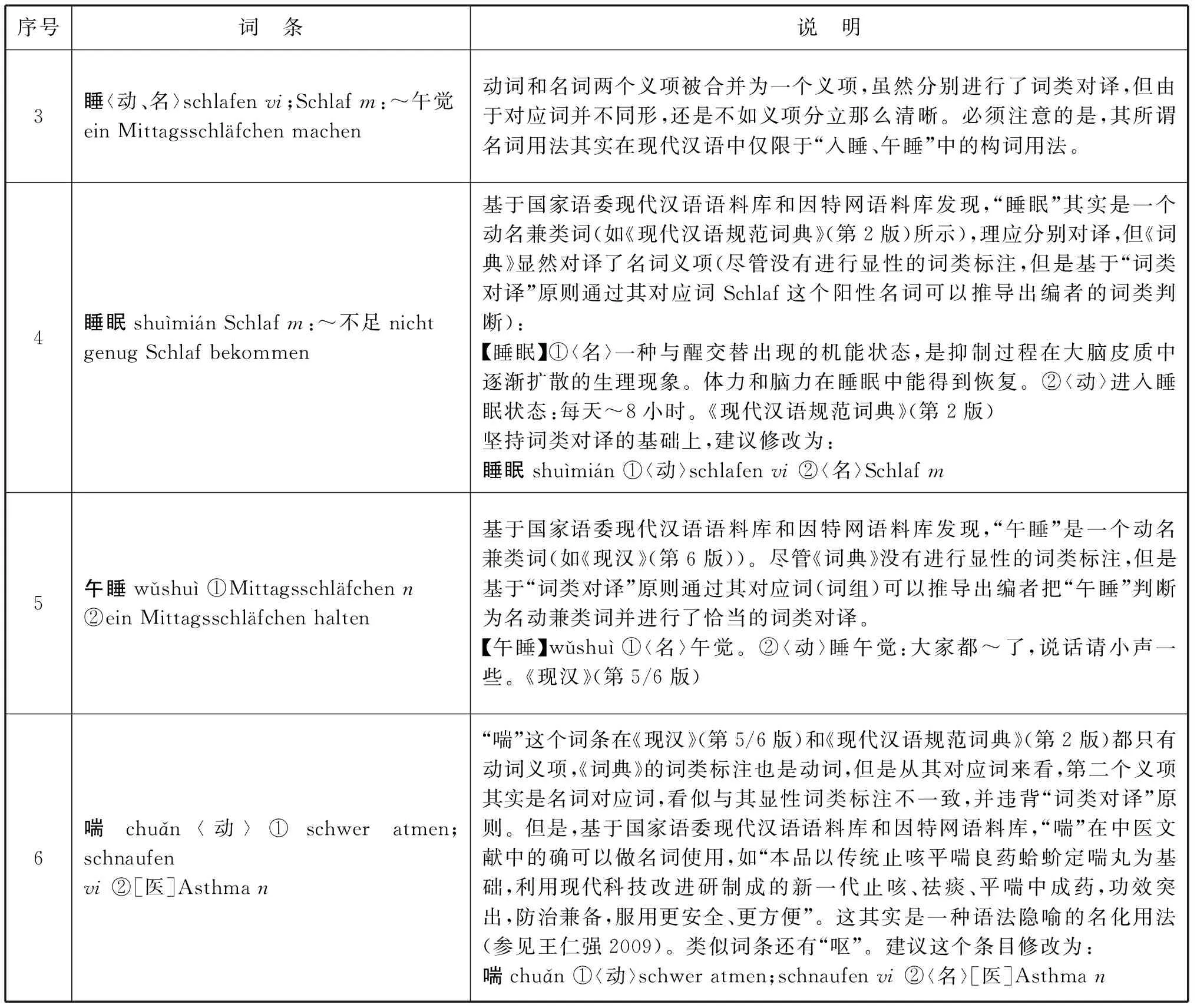

不少研究者指出,对比分析在双语词典译义过程中必不可少(Hartmann 1980;Tomaszczyk 1983;Zgusta 1971)。“从某种真正意义上讲,任何一部双语词典都是对比词汇研究的习作”(Tomaszczyk 1983:45)。双语词典在词目(及其义项)的译义过程中必须坚持“词类对译”原则(Zgusta 1971:313;黄建华1998:10;王仁强2007),汉德双语词典也不例外。但是,“词类对译”的前提是汉语词目的词类识别,因此不论汉德词典是否标注词类,都涉及到汉语词目的词类识别。相关实证研究表明,显性的词类标注有助于汉外(汉英)词典更好地把握“词类对译”原则,增加功能义项,确保词类标注与例证的协调,从而提高汉英词典整体编纂质量(王仁强、章宜华2006)。鉴于词目翻译“词类对译”的实质是指称、陈述等表述功能的对等(王仁强2007),因而“词类对译”的结果要保证对应词在词类大类上与词目词的词类一致。研究表明,《词典》总体上坚持了“词类对译”原则,尽管也有少量瑕疵(详见表7对几个实例词目的分析)。

表7 《词典》中关于“词类对译”原则的实例分析

(续表)

6. 结语

综上所述,《词典》在词类标注方面的成绩与问题并存,只有在肯定成绩的基础上正视存在的问题,才能真正推动汉德词典的词类标注质量乃至汉德词典的编纂质量。毋庸置疑,《词典》词类标注方面的困惑也是现代汉语词类研究困境的真实写照,德语也存在不少兼类词的实际情况,这给汉语词类研究提供了不少启示。

Hartmann, R. R. K. 1980.ContrastiveTextology:ComparativeDiscourseAnalysisinAppliedLinguistics[M]. Heidelberg: Groos.Haspelmath, M. 2001. Word classes and parts of speech [A]. In P. B. Baltes & N. J. Smelser (eds.).InternationalEncyclopediaoftheSocialandBehavioralSciences[C]. Amsterdam: Pergamon. 16538-45.

Miller, G. A. 1956. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information [J].PsychologicalReview63(2): 81-97.

Rauh, G. 2010.SyntacticCategories:TheirIdentificationandDescriptioninLinguisticTheories[M]. Oxford: Oxford University Press.

Tomaszczyk, J. 1983. On bilingual dictionaries: The case for bilingual dictionaries for foreign language learners [A]. In R. R. K. Hartmann (ed.).Lexicography:PrinciplesandPractice[C]. London: Academic Press. 41-51.

Zgusta, L. 1971.ManualofLexicography[M]. Prague: Academia.

程荣.1999.汉语辞书中词性标注引发的相关问题[J].中国语文(3):218-24.

黄建华.1998.改进双语词典的翻译[J].辞书研究(2):9-18.

王仁强.2006.认知视角的汉英词典词类标注实证研究[M].上海:上海译文出版社.

王仁强.2007.论双语词典学的“词类对译”原则[J].四川外语学院学报(3):41-46.

王仁强.2009.语法隐喻与汉语词典自指义项的设立——一项基于语料库的研究[J].外国语文(1):100-108.

王仁强.2010.现代汉语词类体系效度研究——以《现代汉语词典》(第5版)词类体系为例[J].外语教学与研究(5):380-86.

王仁强.2011.现代汉语词范畴认知研究——以《现代汉语词典》(第5版)为例[J].外国语文(1):71-77.

王仁强.2012.《汉英词典》(第三版)词类标注研究[J].中国外语(4):98-102.

王仁强.2013.现代汉语兼类问题研究——兼评索绪尔语言学思想的重要价值[J].外国语文(1):12-20.

王仁强.2014.现代英语兼类现状研究——以《牛津高阶英语词典》(第7版)为例[J].外国语(4):49-59.

王仁强、章宜华.2006.汉英词典词类标注对译义准确性的影响调查[J].现代外语(2):139-46.

徐枢、谭景春.2006.关于《现代汉语词典》词类标注的说明[J].中国语文(1):74-86.

赵大明.2009.汉语词典在区分词与非词上的得失[J].辞书研究(4):21-31.

(责任编辑 甄凤超)

王仁强,四川外国语大学教授、博士生导师、研究生院院长。主要研究方向为词典学、认知语言学、语言类型学、语料库语言学。电子邮箱:wangrenqiang@sisu.edu.cn

H061

A

1674-8921-(2014)11-0037-05

10.3969/j.issn.1674-8921.2014.11.007

*四川外国语大学研究生院2013级研究生王端同学曾参与“《简明汉德词典》词类标注数据库”的建设,特此致谢!

——以《新国语词典》(第5版)为例