热工温度测量元件护套管断裂原因浅析

大唐集团公司 殷立国

近年来,一些发电机组发生主蒸汽监测用热工温度测量元件护套管断裂、泄漏事故,严重影响到机组的安全经济运行。因此有些电厂热控专业协同金属专业加强了对温度测量元件护套管的维护检查,并对温度测量元件护套管的选型和安装方式上采取了一些针对性措施,收到良好的效果。本人对此进行了收集和分析,供同仁参考。

1 典型热工温度测量元件护套断裂案例

火电机组常采用热电偶作为高温、高压蒸汽温度的监测,这种高温高压蒸汽具有很高的流速,以亚临界机组为例,其压力为18MPa、温度540℃,流速可达40~60m/s,如此高的流体流速以及高温高压蒸汽,对温度测量元件护套的冲击将是十分有害的[1],近年来发生的一些温度测量元件护套管断裂、泄漏事故,充分说明必须重视和加强对热控温度测量元件护套管的监督检查。

收集到自2000年起,某地区发生多起典型热工温度测量元件护套管断裂案例有:

(1)某自备电厂2号炉乙一级减温器出口热电偶护测量元件护套管出现裂纹,大量蒸汽向外喷出。停机停炉后解体检查发现裂纹发生在锥体与进刀连接处,裂纹已占整个圆周的70%。

(2)某电厂1号机组(125MW)汽机调节级温度测量元件护套管泄漏,急停抢修。

(3)某电厂1号1机组(300MW),因主蒸汽温度测点温度元件护套管焊口泄漏,急停抢修。

(4)某电厂2号机组(600MW)正常运行过程中,发现左侧高压主汽门进汽管道性能试验用温度测量元件护套管焊口突然开裂,大量蒸汽冲出,立即紧急停机停炉抢修。事后分析发现焊缝存在大面积未熔合区。

(5)某厂2号机组(600MW)大修高压缸解体发现炉侧调节级蒸汽测温元件护套管下半部断裂,掉落部分卡在第一级静叶进汽侧。

(6)某电厂2台600MW机组投产3年中,2号机组温度测量元件护套管发生2次断裂事故,而比它早投产一年的1号机组则安然无恙。

2 典型热工温度测量元件护套管断裂原因分析

通过对断裂温度测量元件护套管原因的归类分析,其原因大致有:

(1)温度测量元件护套管受高速流体冲击,载负过大,应力超过极限;

(2)温度测量元件护套管本身的加工缺陷,导致应力集中,容易造成断裂;

(3)管道振动过大,造成温度测量元件护套管疲劳损坏;

(4)流体流经温度测量元件护套管时,诱发温度测量元件护套管振动,即温度测量元件护套管固有频率和流体旋涡脱落频率比较接近产生共振现象。这种共振现象会导致温度测量元件护套管损坏速度加快,以致断裂。

在实际应用中,经常发现同一批次、同一尺寸、同样插入深度的温度测量元件护套管,某一根可能运行6~10年甚至更长时间也不会损坏,而另一根可能在很短时间内就发生断裂事故。如上述(6)案例,通过分析比较,认为导致2号机组温度测量元件护套管频繁断裂的主要原因是共振造成温度测量元件护套管应力疲劳所致。2号机组温度测量元件护套管断裂照片见图1。

图1 某厂温度测量元件护套管断裂情况

2.1 温度测量元件护套管受力分析

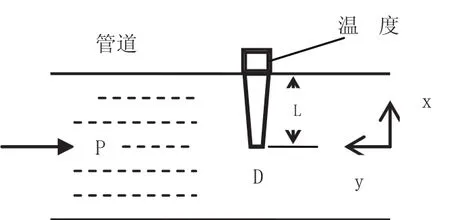

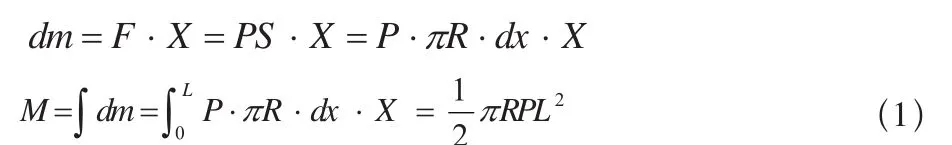

图2为热工温度测量元件护套管安装示意图。设温度测量元件护套管的半径为R、插入深度为L、流体在管道内的压力为P,为便于分析,假设此时流通是满管状态,则温度测量元件护套管的截面受力如图3所示。

图2 安装图

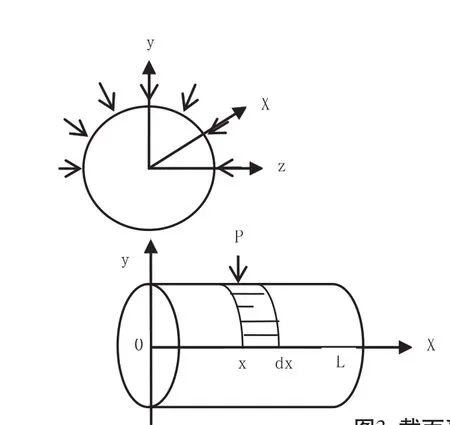

当系统刚投运瞬间,温度测量元件护套管的插入部分正面单向受力[2],如图2所示,从而形成了温度测量元件护套管绕其与管道结合点的转矩受力系统。设其最小受力单元为dx、最小受力力矩单元为dm,可以得到插入部分承受的力矩M为:流体流速稳定后的受力分析如图4所示,此时温度测量元件

图3 截面受力分析图

护套管的正面和背面均处于受压状态,但由于温度测量元件护套管阻力的原因造成了一定的压力损失,使得正面的压力大于背面的压力,设这一压差为ΔP,则通过公式(1)推算出温度测量元件护套管受到的转力矩大小为:

图4 受力分析图

2.2 温度测量元件护套管共振机理分析

流体诱发振动机理大体可分为旋涡脱落、湍流颤振,流体弹性扰动。其中旋涡脱落所导致的振动是研究得最早、最完善的一种机理。

在亚音速横向流中,任何非流线型尾部如果有足够的拖迹边缘都会产生旋涡脱落。当旋涡从物体的两侧周期交替脱离时,便在物体上产生周期的升力和阻力。这种流线谱的变化将引起压力分布变化,从而导致作用在物体上的流体压力大小与方向的变化,最后引起物体振动[3]。

通常由旋涡脱落引起的温度测量元件护套管振动的力量很小,可以忽略不计。但当旋涡脱落的频率与温度测量元件护套管的固有频率较接近时,会产生以下现象[4]:

(1)出现“拍”的现象。旋涡强度呈现周期性、时高时低;尾流沿跨长的相关性增大、阻力增加;导致横向升力增加达2~3倍;

(2)频率锁定。当旋涡主导频率很接近温度测量元件护套管振动频率时,旋涡频率不再随来流速度增加而升高,而是保持与结构频率相等,称为频率锁定。直到流速很大使得两者的频率相离较远时,主导频率才发生变化;

(3)失谐。由于非线性的耦合作用,最大的稳态振动振幅不是发生在旋涡频率与结构固有频率相等处,而是在频率锁定段的中部。

因此,为了避免共振现象的发生,温度测量元件护套管的设计应满足如下关系式:

其中:fs为旋涡脱落频率(流体撞击产生的激励频率);

f1为温度测量元件护套管的固有频率。

一般来说,流体撞击产生的激励频率要远低于温度测量元件护套管的固有频率,故在无其它激励情况下,温度测量元件护套管设计应该满足(3)式要求。对此美国机械工程师协会标准(ASME)规定,旋涡脱落频率和温度测量元件护套管固有频率的比值应小于0.8。

如果不能满足(3)式要求,就要采取其它附加措施来避免共振现象的产生。

3 防止温度测量元件护套管断裂措施

针对以上理论分析和实践经验,为提高和改善温度测量元件护套管的安全可靠性,延长其使用寿命,应做好如下防范措施:

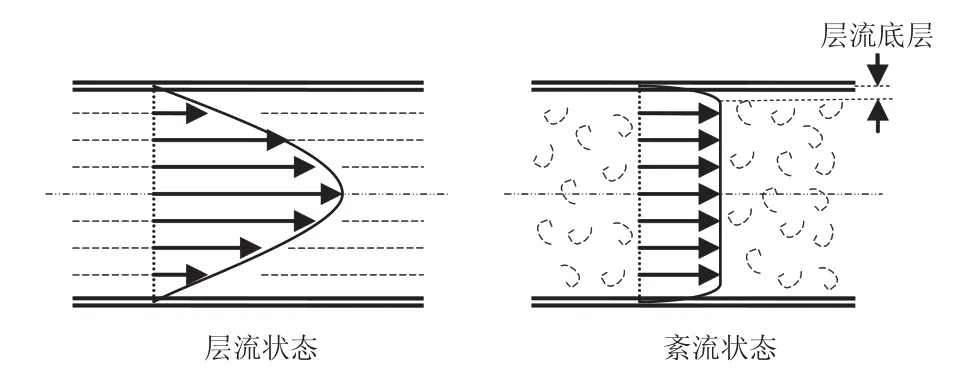

(1)严格控制温度测量元件护套管的插入深度。从公式(1)和公式(2)中可以看出,当插入深度增加时,保护套管的受力成平方倍增加。由于大型机组主蒸汽温度流速均已达到紊流状态,其紧靠壁面的层流底层的厚度通常很薄。因此在对紊流状态管道中流体测量温度时,只需将温度测量元件护套管插入到流体的等温区就能准确地测量流体的温度,而无需插到管道的中心点。这样就可缩短温度测量元件护套管悬臂的长度,可有效地减小其端点的振幅。图5为层流和紊流状态下管道内流体的温度常分布状况。

图5 管道中流体的温度场分布曲线

(2)在保证必要的温度测量元件护套管强度情况下,优化选取温度测量元件护套管的直径。从公式(1)和公式(2)中可以看出,当温度测量元件护套管的直径增加时,测量元件护套管受力呈线性增加,因此在选取测量元件护套管直径的时候,既要合理的保证测量元件护套管的强度,又要尽可能的错开共振危险区。

(3)改变横截面形状,将其表面加工成图6所示的结构型式,使流体不产生漩涡脱落现象。

图6 两种通用热电偶温度测量元件护套管

(4)严格控制检修质量,做好温度测量元件护套管材质检查,结合机组大修做好焊口探伤检查,严防焊口裂缝、断裂等异常事故的发生。

(5)系统投运时,避免发生管道上阀门突然全开情况。从公式(1)中可以看出,在刚投运开启阀门的瞬间,温度测量元件护套管将承受很大的单向力,因此在系统刚投运时,要缓慢的开启阀门,让系统压力逐渐上升,尽可能减小测量元件护套管正面和背面的压力差,避免测量元件护套管因单向受力过大而导致测量元件护套管断裂事故发生。

[1]王祥主. 电厂热力设备及系统[M]. 北京: 中国电力出版社, 2006.

[2]张东风. 热工测量及仪表[M]. 北京: 中国电力出版社, 2007.

[3]张国华, 张永忠. 机械故障诊断[M]. 北京: 化学工业出版社, 1999.

[4]刘民治. 失效分析的思路与诊断[M]. 北京: 机械工业出版社, 1993.