筋结点挑刺放血治疗背肌筋膜炎疼痛综合征的临床观察

● 杨仁通

筋结点挑刺放血治疗背肌筋膜炎疼痛综合征的临床观察

● 杨仁通

目的:观察三棱针挑刺筋节点放血治疗背肌筋膜炎疼痛综合征的临床疗效。方法:将于我院就诊的90例背肌筋膜炎患者随机分为三组,其中三棱针组30例,针刺组30例,双氯芬酸钠组30例,每组均治疗两疗程后,对其疼痛评分及临床疗效进行评定。结果:A组总有效率89.65%;B组总有效率70%;C组总有效率60.71%。三组治疗前及1疗程结束后的VAS评分无统计学意义(P>0.05),两个疗程结束后,A组与B、C组的VAS评分具有差异性(P<0.05)。结论:三棱针挑刺筋结点放血治疗背肌筋膜炎安全有效,且长期疗效更佳。

筋膜炎 三棱针 放血疗法 筋结点

肌筋膜疼痛综合征(Myofascial pain syndrome,MPS)是以颈肩部、腰背部、关节周围及足底等部位疼痛为主要表现的一种临床常见疾病。其发病机制较为复杂,多因各种急慢性损伤引起的筋膜、肌纤维持续性收缩,日久产生局部组织缺血、水肿及纤维性病变等无菌性炎症反应所致[1]。多数患者可在相关病变肌肉的肌束、紧张带、附着点处可触及条索状或团状筋结点,按压时可出现肌肉局部疼痛、肌束紧张、局部肌肉牵涉痛或抽搐等反应,故又称为“肌筋膜触发点痛综合征”[2]。本研究采用三棱针挑刺筋结点放血治疗背部肌筋膜疼痛综合征,几年来均取得良好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取2012年2月至2014年2月于我科就诊的符合肌筋膜疼痛综合征诊断标准的患者90例,其中男59例,女31例,患者平均年龄(35.2±7.1)岁, 平均病程(5.2±2.1)年。通过随机数字表法,将90例患者分为A组(三棱针组)30例,B组(针刺组)30例,C组(双氯芬酸钠组)30例,三组在年龄、性别、病程、病情轻重等方面进行统计学比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准参照国家中医药管理局颁布的《中医病证诊断疗效标准》制定诊断标准[3]:(1)可有外伤后治疗不当、劳损或外感风寒等病史;(2)多发于老年人,好发于两肩胛之间,尤以体力劳动者多见;(3)背部酸痛,肌肉僵硬发板,有沉重感,疼痛常与天气变化有关,阴雨天及劳累后可使症状加重;(4)背部有固定压痛点或压痛较为广泛,背部肌肉僵梗,沿骶棘肌行走方向常可触到条索状的改变,腰背功能活动大多正常,X线摄片检查无阳性征。

1.3纳入标准(1)符合以上诊断标准患者;(2)临床症状符合背肌筋膜炎患者并可触及条索和“筋结点”者;(3)年龄在20~60岁。

1.4排除标准(1)治疗不合作者;(2)治疗前2周内或治疗时使用过其他治疗方法者;(3)影像学或其他实验室检查发现由其他病因引起背部疼痛患者;如高血压、心脏病、肩背部外伤,或其他骨关节的器质性病变者;(5)合并有其他严重危及生命的原发性疾病疾病、凝血功能障碍以及精神病患者;(6)非甾体抗炎药不耐受者;(7)妊娠或哺乳期妇女。

1.5治疗方法

1.5.1 A组(三棱针组) 30例患者选用三棱针挑刺放血治疗,具体操作方法:采用手指触诊,在患者疼痛部位用进行按压,可在紧张的肌肉触及条索状或团状筋结点,用力按压或刺激时可出现牵涉痛或弥散痛,甚则出现背肌抽搐。选定部位后,对操作部位和三棱针进行严格消毒,将三棱针迅速刺入,依次通过受术部位的皮肤、皮下脂肪、浅层筋膜,最后达到筋结点所在部位,针尖依次横向、纵向各方位进行刺激数次后,使该肌肉出现抽搐跳动后出针。对各筋结点依次进行操作,出针后针孔不必按压止血,并使用三号玻璃罐于操作点处拔罐,留罐10min后起罐,清除瘀血并消毒。操作时应根据受术部位控制三棱针刺入深度,避免出现气胸。患者每2日治疗1次,5次为1个疗程。

1.5.2 B组(针刺组) 30例患者采用针刺治疗。穴位选取疼痛部位阿是穴,配合足太阳膀胱经穴、督脉经穴、华佗夹脊穴等。穴位常规消毒后,用华佗牌一次性针进行针刺,平补平泻,得气后留针30min。每日1次,10次为1疗程。

1.5.3 C组(双氯芬酸钠组) 30例患者均口服双氯芬酸钠缓释胶囊(中国药科大学制药有限公司,批号:1312251)进行治疗。每日1次,每次100mg,10日为1疗程。

以上各组均于治疗前及治疗2疗程后对相关指标进行评价。

1.6疗效观察

1.6.1 临床疗效评定 根据国家中医药管理局于1994年制定的临床疗效评定标准进行疗效评定[3]。治愈:背部疼痛消失,活动自如,无复发。好转:背部疼痛减轻,活动时稍有不适。未愈:症状无改善。

1.6.2 疼痛定量评定 采用国际公认的疼痛视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)分别记录患者治疗前、后VAS评分。

2 结果

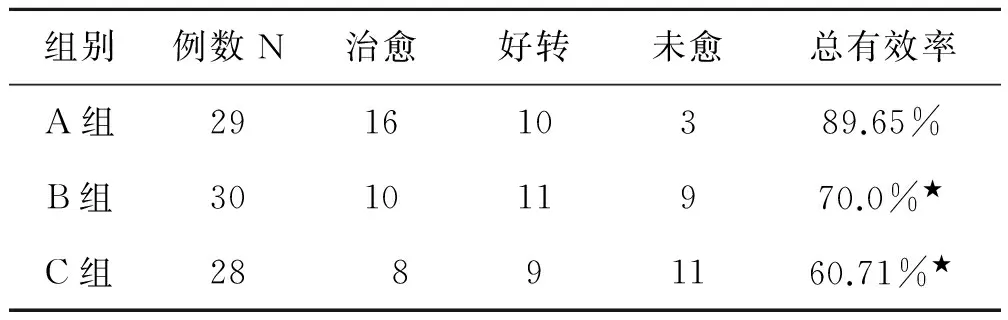

2.1三组患者临床疗效比较三组病人在经两个疗程治疗后,对其临床疗效进行比较,A组患者29例(1例患者未完成治疗脱落),治愈16例,好转10例,未愈3例,总有效率89.65%;B组患者30例,治愈10例,好转11例,未愈9例,总有效率70%;C组患者28例(2例患者服用非甾体抗炎药后出现不良反应脱落),治愈8例,好转9例,未愈11例,总有效率60.71%。经χ2检验,A组与B、C组的总有效率具有有统计学意义(P<0.05),说明A组的临床有效率优于B、C组。见表1。

表1 治疗后两组临床疗效比较(例·%)

注:与A组相比较,★P<0.05。

2.2三组患者的VAS评分比较分别于治疗前,治疗1疗程后,治疗2疗程后统计患者的VAS评分,经统计学分析比较,三组治疗前及1疗程结束后的VAS评分无统计学意义(P>0.05),而两个疗程结束后,A组与B、C组的VAS评分具有差异性(P <0.05),说明A组的疼痛改善程度优于B组和C组。见表2。

表2 各组VAS评分

注:与A组比较,★P<0.05。

3 讨论

背部肌筋膜疼痛综合征是临床上导致背部慢性疼痛最常见的病因之一,目前多数研究认为其产生的机制多因急慢性劳损等一系列因素,从而引起局部组织的血管痉挛,筋膜组织缺氧,进而使肌筋膜中的含有的液态基质发生性状改变,转化为胶质物质,从而使肌筋膜变厚、变硬,乃至使肌小节增生、变性,形成痉挛 性结节或条索状物[4,5]。由于形成的筋结点多卡压神经、血管、淋巴管,故常形成背部酸痛、钝痛、胀痛等一系列临床症状,并且对筋结点进行刺激时,常引起牵涉痛、肌肉抽搐等肌筋膜触发反应的临床表现[6]。

本病在中医学中可归为“肌痹”范畴,我国历代医家对其病因病机及临床表现都进行详细的阐述。如《素问·痹论》曾云“风寒湿三气杂至,合而为痹也”;又云 “痹者,闭也”。《灵枢·经筋》:“其病……结者皆痛及转筋”,故而其病因病机多为外伤或慢性劳损,气血运行不畅,致气滞血瘀,或因感受风寒湿邪侵袭,痹阻经络,日久经筋挛缩,发之为痹[7]。因此不少学者对其采用了中药、针灸、推拿等多种治疗方式进行干预治疗,并取得不错的疗效[8,9]。

三棱针又称为“锋针”,是为九针之一,《灵枢·九针论》:“锋针,取法于絮针。筩其身,锋其末,长一寸六分,主痈热出血。”背肌筋膜炎患者背部的筋结点,多为其病变部位气血凝滞之所,以针刺之,取其决凝开滞,涤痰祛瘀之意。并通过火罐的负压作用,促使局部毛细血管充血,加速血液运行,从而起到加快炎性因子的清除作用[10]。

从本研究的结果来看,通过采用三棱针挑刺筋结点放血后,患者的临床总体有效率明显高于传统针刺及口服药物组患者,且VAS评分于治疗一个疗程结束后,三者无明显差异(P>0.05),然后两个疗程结束后,三棱针组VAS评分明显低于其他两组,说明三棱针放血的短期疗效与针刺及口服非甾体药物相当,但其长期疗效明显要优于其他两组患者,且了避免服药带来的副作用。故而说明,三棱针挑刺筋结点放血治疗背肌筋膜炎疼痛综合征是一种较为简便有效的方法。

[1]黄强民,庄小强,谭树生.肌筋膜疼痛触发点的诊断与治疗[M].广西南宁:广西科学技术出版社,2010:150.

[2]龙佳佳,庄小强,谭树生,等.针刺肌筋膜触发点与经络穴位治疗腰背肌筋膜疼痛综合征临床观察[J].广西中医药大学学报,2012,15(3):17-19.

[3]国家中药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:212.

[4]邵开超,查和萍,范志勇,等.肌筋膜“扳机点"动物模型的构建及针灸干预机制[J].针灸临床杂志,2013,29(11):55-56.

[5]杨 方,高 蓉,吉海旺,等.游走罐疗法配合双氯芬酸钠缓释片治疗腰背肌筋膜炎36例[J].风湿病与关节炎,2014,3(1):44-45.

[6]黄伟昌,李珊珊,范志勇,等.“扳机点”手法弹拨治疗腰背部肌筋膜疼痛综合征30例临床研究[J].江苏中医药杂志,2013,45(8):47-49.

[7]赵永华,胡 永.针灸推拿结合中药熏蒸综合治疗慢性腰背肌筋膜炎58例[J].中医药临床杂志,2012,24(5):412-413.

[8]谢健周.“扳机点”浮线治疗腰肌筋膜疼痛综合征的临床研究[D].广州:广州中医药大学,2011:13-17.

[9]赵永华,胡 永.针灸推拿结合中药熏蒸综合治疗慢性腰背肌筋膜炎58例[J].中医药临床杂志,2012,24(5):412-413.

[10] 杨晓贵.梅花针刺血联合拔罐疗法治疗肌筋膜炎125例的疗效观察[J].贵阳中医学院学报,2011,33(4):120-121.

福建省华安县中医院(363800)