渐变古格以塑自我

何惠娟

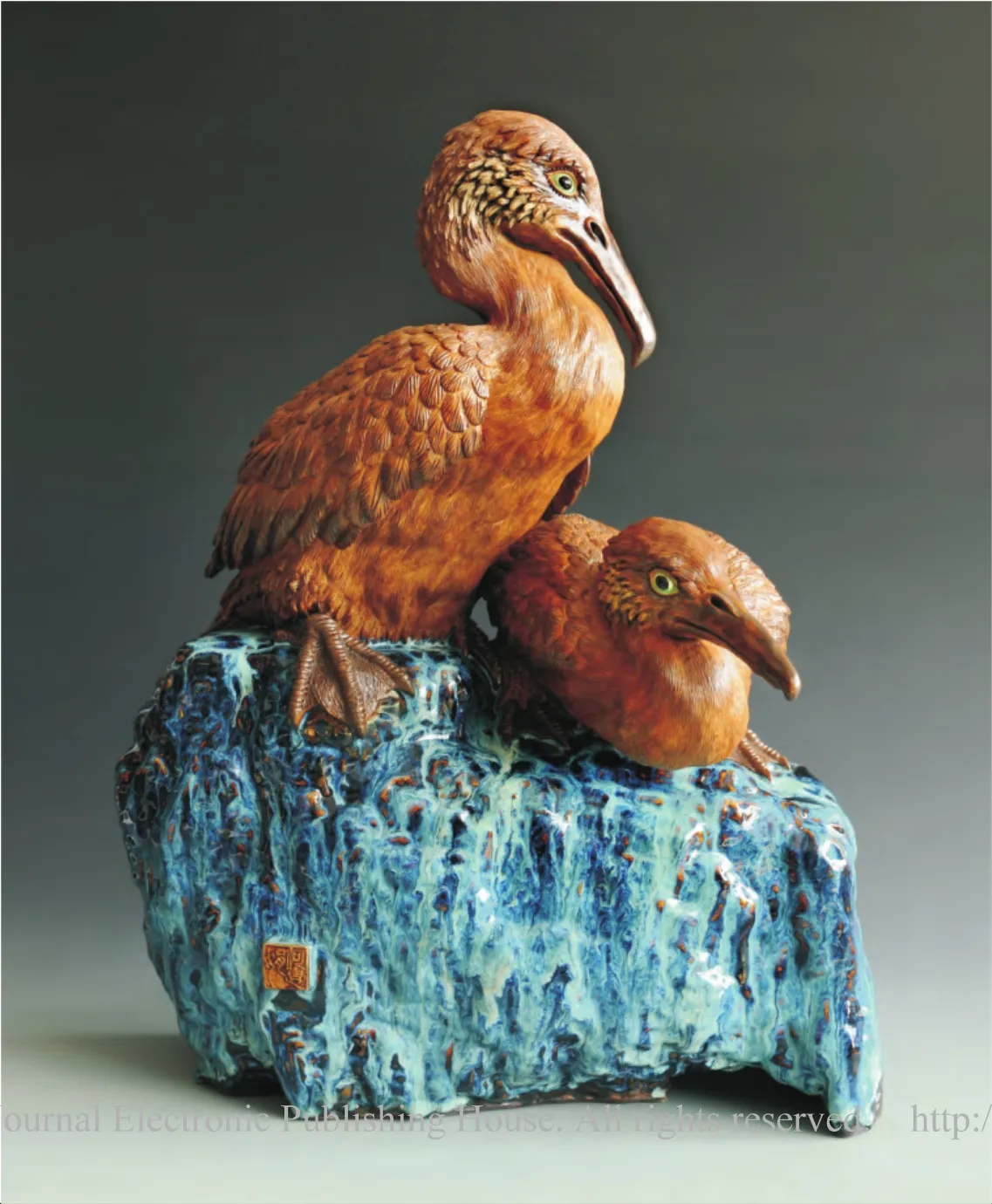

《山居秋韵》

石湾动物陶塑起源可追索到汉朝,有出土的陶猪、牛、羊、鸡、鸭为佐证,历史越千年。

而真正的发展成熟期却是在清代中后期。其时出现了动物陶塑名家黄炳。青白釉的《卧鸭》是其代表作之一。他所始创的胎毛表现技法,为后来霍津的胎毛牛、区乾的胎毛知时鸟、喜鹊、曾良的鹰所效法,逐渐发展丰富而成石湾动物陶塑的鲜明特色。

师祖区乾大师以“胎骨出毛”技法见长,具有深厚扎实的写实造型功夫,他将石湾胎毛动物技法发扬光大并推向高峰。

我的恩师中国工艺美术大师曾良先生深具文人意识,他的作品融传统胎毛技法于写意之中,强调作品的“坭巴味”,即以手塑捏中陶坭因挤压、拉伸和干湿度不同而在有意与无意之中形成的肌理变化,这是以手作笔如中国写意花鸟画般塑出动物陶塑栩栩如生的灵动变化。

他们同承古法而各有追求。师祖区乾将胎毛技法运用于写实之中,工致细腻地把各种动物的外在特征和动态刻画得惟妙惟肖。恩师曾良先生则将胎毛技法用于写意之中,以雄鹰之塑造为最,增其松活灵动变化,而求其内在精神品格的表达,因此有“鹰王”之誉。

他们在作品的意趣和技法侧重中殊途,而在动物本体的关注上又同归。一个是真情真性的外露,一个是深沉厚重的内收,个性显现,卓然特立自成一家。国画大家齐白石有云:“学我者生,似我者死。”

《年年有余》

在深入研究前辈们的艺术风格之后,如何建立自我的风格,塑出自我,成为我常常思考的问题。

然而,不断的思考告诉我,个人风格的形成是渐变的它不是一种苦思冥想之后生搬硬砌的基因突变,而是作者审美情趣和学识修养在历经岁月不断的提高和完善当中自然而然的瓜熟蒂落。

明乎于此,我潜下心来读书、看展览、旅行,常去乡间原野,眼观心记加摄影把种种有感觉有感悟的动物、事物、情思、韵趣,具体的影像,情境和抽象的思绪、联想储于脑海,一个人静下心来的时候又默默的检索翻阅,我的很多作品构思都是在这样一个循环往复中的过程中由模糊的概念渐变为清晰的图像。这样出来的作品必然带有强烈的个性色彩,这样的作品又必然会给作者带来表达语言上的新挑战,唯其如此,才是塑出自我风格的必经之途。

艺术作品是作者用心泉浇开的花朵。作者的所见所闻、所思所想和所爱缀成了它美丽的花瓣。因此,每朵花的盛开就是作者人生理想和艺术追求的一次绽放。

我的作品《年年有余》中的鱼鹰为什么不是洋洋得意地叼着鱼的样子,而是悠然自得地在礁石上听涛看海呢?

作品中的鱼鹰被人格化和理想化地从追求物质享受的“年年有鱼”,诗化为追求心灵感受的“年年有余”此作是我通过反复推敲后确立的一个舍小情趣而求大境界的构思。

春和景明,波澜不惊,悠闲的白天鹅像朵朵白云飘进我的梦境。作品《诗情画意》里的白天鹅闲逸而优雅,散淡却温馨。它寄寓着我对大自然的无限热爱和心中对美好生活的解读。

它就像一株东篱下随风摇曳的秋菊把清芬飘散在似水流年。

这两件作品我追求的是花鸟画式情景交融的语言表达形成可以说是我诗意动物陶塑形成期的作品。

其后《山居秋韵》是此风格的延续和强化。我喜欢秋天,喜欢它那种热烈后的清逸宁静、张扬后的大气沉潜。

凉风轻轻吹过,光阴慢慢流转,花落人闲里自有闲适静谧的诗意。粗拙的石墙上小鸟的啁啾呜唱将山间幽清的气氛推向极致。

我喜欢听经典歌曲《我爱你塞北的雪》,对其晶莹如玉纯洁无瑕之质更是神往。《冬雪恋曲》以石湾的仿哥窑开片白釉表现雪景,把鸳鸯作为纯洁爱情的象征,使作品富有浪漫情趣和诗意。

通过不懈的努力,我的动物陶塑在继承传统中形成了融情入韵巧拙相生的表达技巧和宁静优雅的个人风格。人们说画如其人。我说:塑亦如其人。带有创新精神的作品必然是作者思想境界和审美趣味的载体。

《诗情画意》

——陶塑《虎啸山林》的外貌形态及内涵分析