设计里头的生活味道

曾俊夫

前不久,跟某自主品牌的几位设计师闲聊,席间话题围绕着中国式设计展开,大家无不感叹国人思想的封闭和生活中的条条框框太多,以至于在工业设计中要想有眼前一亮的创意出现实在太难,而画出来的作品大多都有借鉴的痕迹。其实说“借鉴”多少都有些含蓄,在汽车设计中,尽管某些部位的最终表现形式不尽相同,但毫无疑问,借鉴其实是在模仿别人(成熟产品)的精髓。正所谓,画龙画虎难画骨,知其然不知其所以然,差不多就是这个意思。

汽车既是工业产品,也是一件艺术作品,而在两者间则有生活元素进行调剂,也就是所谓接地气。因为再牛X的工业产品、艺术品也都必须为人、为生活服务。所以放眼欧美,发达国家的汽车不无有着浓浓的生活味道。在英国,男人讲究绅士文化,设计一台罗孚或是捷豹都可以参考雪茄烟的样子,若再配上英国绿,这就是他们所讲究的格调。或者像劳斯莱斯那样在厚实的车门上掏个洞,藏一把黑色自动雨伞在里面。为什么会有雨伞?因为英国的天气老是爱下雨,有了伞,即便没有侍从开门,达官显贵也不会弄脏昂贵的Gieves&Hawkes西服。不同的汽车品牌服务于不同的阶级,但设计师都对生活场景进行了细致的考量。

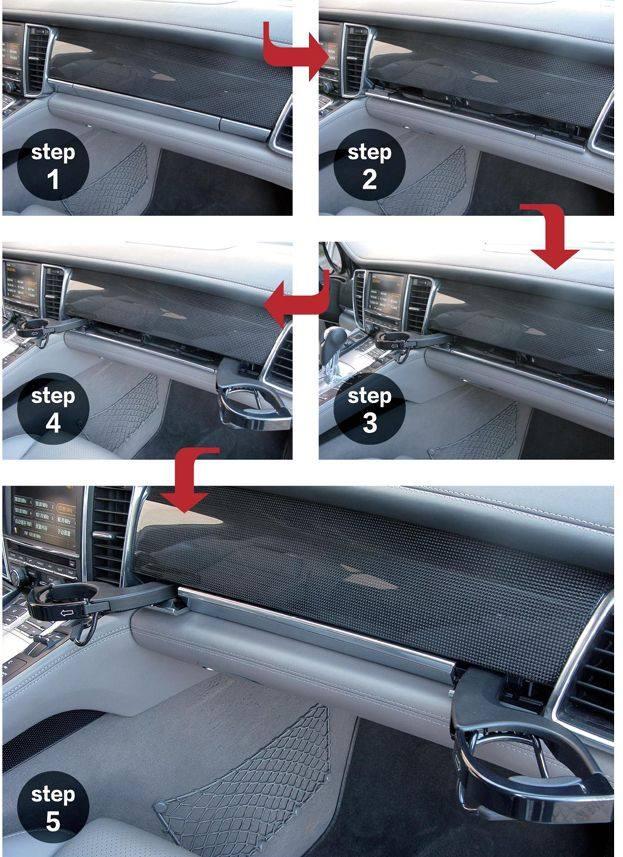

德国人应该是天生的工程师,他们造车虽然缺乏点情感,但冷冰冰的机器照样可以有人性关怀。在19世纪向第二次工业革命迈进的过程中,德国全境竞相修筑铁路,同时对煤炭、铁轨、机车等制造技术产生了巨大的刺激和需求,推动了相关工业的发展。所以后来德国成为了欧洲第二次工业革命的中心,半个多世纪前他们的武器造得牛X,现在汽车造得牛X,这都是有迹可循的。开一台德国车,你不大可能会在中控台底部找到裸露的水杯架,德国人不会像日本人那么简单,他们要么会做一个伸缩百叶窗遮挡,要么就会做一套复杂的支架机构。就像保时捷Panamera上那样,副驾驶要使用杯架,需要至少三个步骤才能把杯子放好。

在西欧,恐怕只有法国人的设计最随性而为。90年代末期,雪铁龙推出了ZX的换代车Xsara,这台车似乎和ZX一样犯了个大错误:车身太窄,中控台没有预留水杯架。不过法国人拿出的解决方案是在副驾驶的手套箱盖板背面设计一个浅浅的杯座。开过Xsara或是爱丽舍的人应该能体会到这个设计的好处——它就是为快餐店或是咖啡店的纸杯准备的,杯子放上面稳稳妥妥,一点多余的间隙都没有。而在2000年,雷诺风景更夸张,换挡杆前面设置了一个小冰箱,设计师大概是有私心,生了几个爱喝冷饮的孩子吧!一个简单的杯架设计,显示了法国人跟德国人截然不同的价值观。他们是热爱生活的,在设计上看似随性,却又非常实用。

再看看咱们的汽车,造型设计中大多是邯郸学步,亦步亦趋。很少会有自己的思想,因为没有经验,所以只有以成熟车型作为参考蓝本。若是一不小心想要把格调提高,其结果无异于哑巴吃黄连。长城就是个典型的例子,他们的H8在设计之初以梅赛德斯-奔驰ML为蓝本,于是一下子把步子迈得太大,扯着了……

欧洲人之所以能有今天的工业与艺术成就,是因为他们在发展历程中经历了文艺复兴运动和工业革命,这是欧洲腾飞的基础。在13世纪末期,文艺复兴思潮兴起于意大利,而后在16世纪盛行于欧洲各国。所以在汽车工业成熟之后,也不难解释意大利为什么能成为汽车设计师的培育摇篮。设计是艺术的一种表达方式,而艺术又源于生活,对于我们中国人而言,缺少的不仅是扎实的工业基础,还有自由的生活。