冰箱冷凝器的节能效应及热力分析

张 驰,庄友明

( 集美大学,福建 厦门 361021 )

前言

目前国内外家用冰箱绝大多数采用自然对流形式的冷凝器,冷凝盘管紧贴保温壁面,增加了箱体外壁的温度,传热效果差,且部分冷凝热会传入箱内,增加了隔热墙体的耗冷量。本文设想采用风冷式冷凝器代替自然对流式冷凝盘管,把风冷式冷凝器安置于箱体之外的冰箱顶上,这种安排可使冷凝器的换热方式由原来箱壁式的自然对流换热改变为强制对流换热,从而明显提高冷凝器的换热效率,降低冷凝面积或冷凝温度,也可以降低冰箱箱体外壁温度,减少箱体传入热,从而整体提高家用冰箱的能耗比。据天拓咨询统计,2013年我国冰箱产量为7664.3万台。目前我国冰箱的保有量约3亿台,冰箱耗电已占居民总耗电50%以上,全国冰箱每年电耗达千亿千瓦·时,随着城镇化的加速发展,家用冰箱市场发展潜力巨大,所以家用电冰箱的节能研究对节能减排有重要促进作用。

本文从实际使用的普通家用冰箱着手,通过设计规定工况下冰箱的热负荷以及制冷系统的热力计算,从而计算箱壁式冷凝器和翅片管风冷式冷凝器的相关参数,比较它们在相同工况下的有效换热面积差别及能效比。然后再规定换热面积相同的前提下得出翅片管风冷式冷凝器换热的冷凝温度,由于翅片管风冷式冷凝器换热系数会大于自然对流的箱壁式冷凝器,故冷凝温度会有所下降,从而计算出此时的能效比,与之前工况下能效比进行比较。

1 电冰箱的工作条件

1.1 压缩机测试工况

以某压缩机公司生产的型号:HYE55Y63为例,其蒸发温度范围为低背压型的(-35℃~-15℃),压缩机的参数见表1。

表1 压缩机相关参数

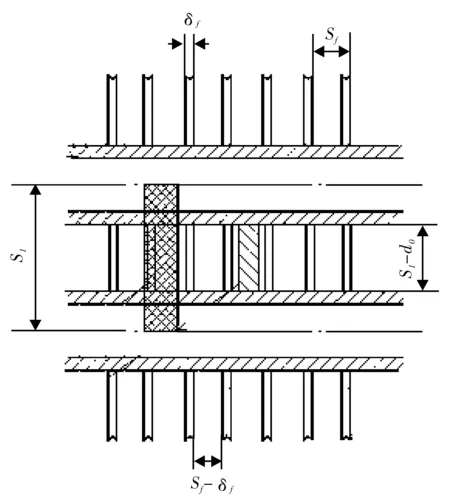

其测试工况执行表2的ASHRAE标准[1]。

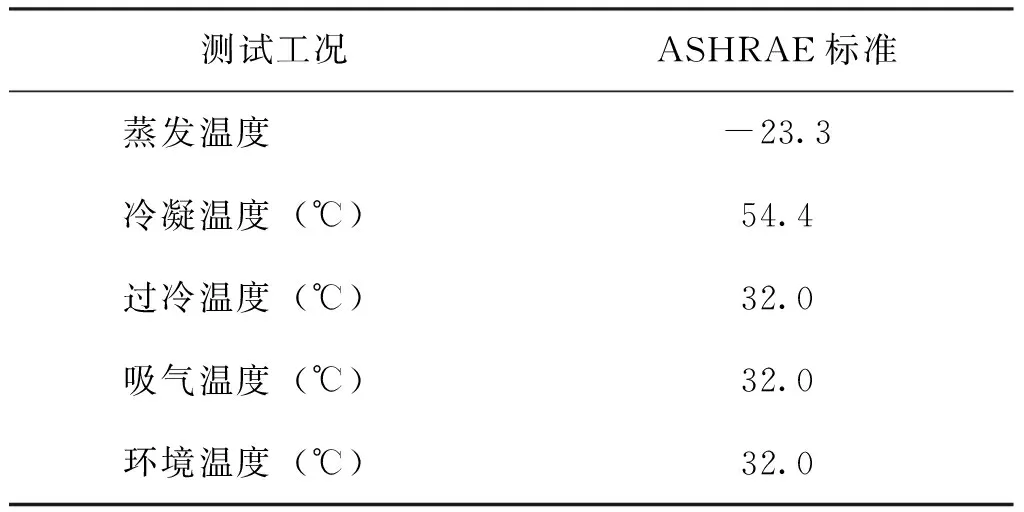

表2 压缩机测试工况(R134a)

1.2 运用压焓图求各热力参数

根据设计压缩机工况和选用的制冷剂,绘制相应的压-焓图(图1)。

图1 电冰箱制冷系统压焓图

图中:t1′为进压缩机前过热蒸汽温度;t1″为进气缸前过热蒸汽温度;t3为过冷温度;t3′为毛细管节流前冷剂温度;图1中状态点2s,2s′表示定熵压缩过程后的状态点。

2 箱壁式冷凝器的传热计算

箱壁式冷凝器结构情况:散热片为0.5~0.6mm的镀锌板,盘管为Φ5×1mm的铜管,将散热片冲出通风孔和凹槽,盘管积压在凹槽中。按测试工况计算该型号压缩机对应的冷凝器总热负荷为266.30W。在家用冰箱中无论是否设置预冷盘管,进入冷凝器管内的制冷剂蒸汽均为过热蒸气[2]。考虑压缩机内部冷却腔结构,依据大量实验数据得出压缩机机壳出口制冷剂蒸汽温度一般为80°C左右[3]。

箱壁式冷凝器过热段:空气侧自然对流表面传热系数aof′的计算可采用米海耶夫经验公式[4]:

aof′=B(tw-ta)1/3

(1)

式中:

B—空气的物性集合系数[4];

tw—管壁面平均温度,℃;

ta—空气温度,℃。

计算得出:aof′=4.79 W/(m2·K)

箱壁式冷凝器饱和段:饱和段传热温差[5]

θm=0.88(tk-ta)

(2)

根据式(1)和式(2)得出箱壁式冷凝器饱和段空气侧自然对流表面传热系数:

aof″=4.23 W/(m2·K)

箱壁式冷凝器传热计算中,辐射传热系数可由以下公式[4]计算:

式中:

ε—黑度,箱壁式冷凝器取0.85[4];

Tw—冷凝器外壁面平均热力学温度,K;

Ta—空气的热力学温度,K;

θ—传热温差,℃。

则辐射传热系数:

过热段:aor′=6.22 W/(m2·K)

饱和段:aor″=6.09 W/(m2·K)

由于管内流体对流换热强度远大于空气侧对流换热强度且管壁热阻也远小于空气侧热阻[6],忽略管壁热阻和管内流体传热热阻,所以箱壁式冷凝器总传热系数只考虑管外空气侧传热,可由式(1)和式(3)算出。

过热段传热系数:

K1=11.01 W/(m2·K);

饱和段传热系数:

K2=10.32 W/(m2·K);

由传热学基本公式:

计算得实际总传热面积为A=0.947 m2。

在上述测试工况下,经计算箱壁式冷凝器冰箱的压缩机功率P为138 W,COP为1.09。

3 风冷式冷凝器热力计算

在强制通风空气冷却式冷凝器中,空气侧的表面传热系数αof与管排(顺排、叉排),翅片型式(平片、波纹片、条形片或开缝片等)有关,也与冷凝器是采用整张套片管管簇还是采用单套片管管簇有关。因此,应根据不同情况采用相应的表面传热系数计算式。

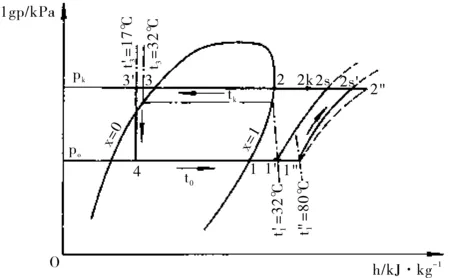

本文选择Ф10×0.5mm的紫铜管为传热管,选用的翅片是厚度δf=0.15mm的波纹型整张铝制套片。取翅片节距Sf=2mm,迎风面上管中心距S1=25mm,管簇排列采用正三角形叉排,翅片类型选择波纹型。翅片管结构及微元截面示意图,如图2,图3。

图2 等边三角形叉排翅片管簇结构示意图

图3 翅片管簇微元截面示意图

根据强制风冷式冷凝器结构及热力工况,计算波纹型整套片叉排管簇空气侧表面传热系数时,可由下式[3]计算:

式中,b为翅片宽度;de为当量直径;Ref为雷诺数;λa为空气的热导率。

在空气温度和流速已知的情况下,修正系数ψ、n、c和m可查表获取[6],从而可得空气侧表面传热系数:

αof=62.06 W/(m2·K)

R134a在管内凝结的表面传热系数可用下述公式[3]计算:

式中,twi为管内壁温度,B为R134a在tk=54.4°C时的物性集合参数,可查表[6]获取,由式(6)计算可得:

aki=1441W/(m2·k)

以外表面为基准的冷凝器总传热系数为:

参照文献[3],取管壁与翅片间接触热阻γb=0.004m2·k/W,空气侧尘埃垢层热阻γ0=0.0001m2·k/W,紫铜管热导率λ=393W/(m·k),则由式(7)算得:

K0=29.20 W/(m2·K)

冷凝器外侧传热面积可由公式(4)计算得来,此时式中传热两侧介质的对数平均温差θ由冷凝器进出口空气温度和进出口制冷剂温度决定,经济温差范围一般控制在10~20℃之间[5],本文参照文献[5]取θ=18℃,得冷凝器所需面积0.511 m2。

在强制风冷式冷凝器冰箱设计计算时,冰箱的整体耗能还要考虑风机选型后增加的电功率。风机采用电动机直接传动,其功率计算式[3]如下:

Pfan=qv(Δp′+Δp″)/ηfanηm

(8)

式中,ηm为传动效率[2];ηfan为风机的全压效率[2];qv为空气体积流量,由传热对数平均经济温差和冷凝器负荷决定;Δp′为风机迎风面动压,由空气密度和迎面风速计算取得;Δp″为风机迎风面静压,由翅片宽度,最窄截面当量直径,以及最窄界面风速计算取得。

由式(8)计算得到的风扇电机功率:

Pfan=2.45 W

经上述计算,在测试工况下,强制风冷式冷凝器冰箱压缩机耗电量138 W,冰箱系统总能耗140.45W,COP为1.07。

4 节能优化分析

4.1 能耗分析

冰箱冷凝器的主要热阻在空气侧,由于空气侧对流换热系数不同,当传热面积相同的情况下,翅片风冷式冷凝器的冷凝温度会比箱壁式冷凝器低。在本例的计算中,当蒸发温度均为-23℃和环境温度均为32℃,压缩机的输气容积不变,假设压缩机的产冷量均为150W,冷凝器传热面积相同(A=0.947m2),测试工况下箱壁式自然对流冷凝器的冷凝温度为54℃,而由第三章的计算公式可算得风冷式冷凝器对应的冷凝温度为44.25℃,两者各自对应的制冷循环工况如表3所示。

表3 新旧制冷循环工况

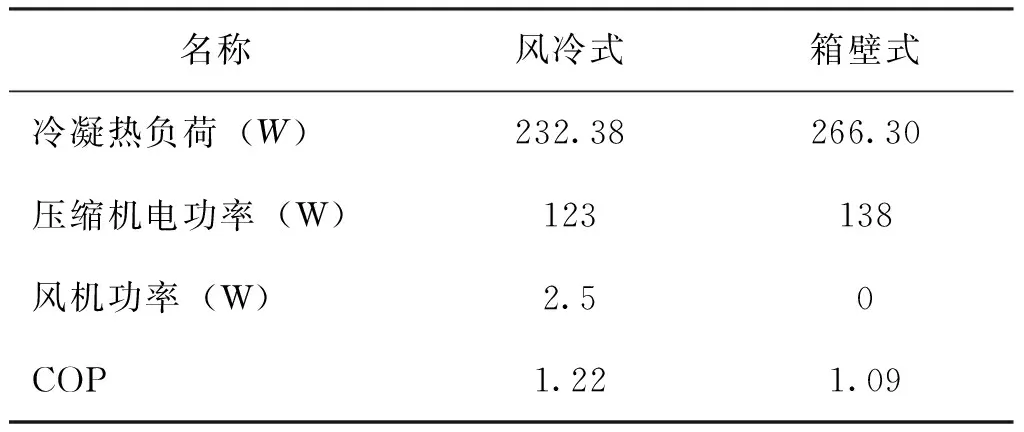

基于该两种循环工况的运行能耗计算得到的各运行参数值见表4。

表4 风冷式冷凝器对应制冷循环工况各运行参数值

4.2 耗材量及传热面积对比

冰箱冷凝器的主要热阻在空气侧,同理,由于空气侧对流放热系数不同,当风冷式冷凝器的冷凝温度和箱壁式冷凝器冷凝温度相同时,风冷式冷凝器由于热阻小所需的传热面积也小,按第二章和第三章公式分别得出两种冷凝器的传热面积和相应的耗材量如表5。

表5 传热面积及耗材量分析

5 箱体传入热对比

在计算围护结构传入热Qa时,由于箱体外壳钢板很薄,而其热导率λ值很大,所以热阻很小,可忽略不计。内壳为ABS塑料板真空成形,最薄处只有1mm。塑料热阻较大,可将其厚度一起计入隔热层,隔热层主体由聚氨酯构成,因此箱体的传热可视为单层平壁的传热过程[3]。即:

Qa=KA(ta-t2)

(9)

式中:

A—箱体外表面积,m2;

ta—箱外空气温度,℃;

t2—箱内空气温度,℃。

根据文献[2],采用箱壁式冷凝器的电冰箱,箱体壁面的表面温度近似取冷凝温度tk。

冰箱箱内空气温度t2比冷凝温度t0高约10℃[3]。

对于本文两种冷凝器形式的冰箱,箱体外表面没有任何不同。因采用强制风冷式冷凝器而移出冰箱两侧面及后壁面的冷凝盘管,强制风冷式冷凝器冰箱的外壁温度为箱外空气温度ta。经实物测量,在箱壁式冷凝器冰箱中,装有冷凝盘管冰箱侧面及后壁面面积占冰箱总表面积的65%。经计算可得风冷式冷凝器冰箱箱体传入热比箱壁式冷凝器冰箱箱体减少24%。

6 结论

根据本文的计算结果和分析对比,在冰箱中用强制风冷式冷凝器代替箱壁式冷凝器后,可得到以下几点优势:

(1)由于冷凝器传热系数的明显增加,在压缩机运行工况不变的情况下,冷凝器传热面积明显减少,传热铜管的耗材量可减少93%,虽增加了部分铝翅片的耗材量,但是铝的经济成本远低于铜。

(2)由于传热效率的改善,相同冷凝面积下冷凝温度下降10℃,在考虑风扇的耗电后,制冷循环的能效比EER提高约11%。

(3)冷凝器传热管从箱体移出,箱体总传热量可减少24%,从而减少蒸发器冷负荷,节省压缩机耗电量。同时,冰箱可直接靠墙摆放,节省冰箱在厨房的占地面积。

(4)制冷量150W的冰箱,风冷式冷凝器所需风扇功率只有约3W左右,如此小功率风扇对噪音的影响可忽略不计。

上述结论说明,强制风冷式冷凝器的冰箱在节约电能,节省摆放空间和节省冷凝器耗材方面均优于箱壁式冷凝器冰箱。

[1] American Society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,Inc.ASHRAE标准62-1989[S]

[2] 吴业正.小型制冷装置设计指导[M].北京:机械工业出版社,1998,8

[3] 庄友明.制冷装置设计(修订版)[M].厦门:厦门大学出版社,2006,12

[4] 林钢.小型制冷装置[M].北京:机械工业出版社,2003,7

[5] 王生软.自动复叠双温冰箱两器设计[J].制冷,2011,30(2):13-17

[6] 杨世铭、陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社,2006,8

[7] 李成武,隆莹,杨敏.无霜冰箱风扇电机性能及对节能的影响[6] .制冷,2014,33(2):1-6